第59回ヴェネチア・ビエンナーレ レビュー:「幻想」の大パレード

ニューヨーク在住のイタリア人、チェチリア・アレマーニがキュレーターを務める第59回ヴェネチア・ビエンナーレ(11月27日まで)のタイトルは、「The Milk of Dreams(ミルク・オブ・ドリームス)」。シュールレアリスムのアーティスト、レオノーラ・キャリントン作の1950年代の絵本にちなんで名づけられた。

ジャルディーニ会場のセントラル・パビリオンの入り口には、剥製の象をかたどったカタリーナ・フリッチュの幻想的な作品《Elephant(象)》(1987)があり、これを通り過ぎると、今回のビエンナーレでもとりわけ印象深いアンドラ・ウルスタの作品に出会える。色鮮やかな彫刻9体で、鉛ガラスで作られた人体の一部や家庭ごみが組み合わされている。この不思議な形は、映画「エイリアン」や「プレデター」などに登場する怪物がヒントになったという。

壁には、ローズマリー・トロッケルが1984年から現在も制作している抽象作品のシリーズ、「Knitted Pictures(編んだ絵画)」の宝石のような色合いのパネルが並ぶ。トロッケルは、自動編み機と人間の編み手によるテキスタイルを、それぞれカンバスに張り付けて並置する。《Till the Cows Come Home(いつまでも)》(2016)は、群青色の毛糸を正方形に編んだ単色の大型テキスタイル作品で、小型の「習作」が皮肉のように添えられていた。

セントラル・パビリオンは批評家たちが今回のビエンナーレのベストとして挙げることも多く、オープニングからインスタグラムで大きな話題になった。ここに、全体を貫くアレマーニのキュレーションの方針がはっきりと示されている。空間の制約にうまく対応しながら平面作品を彫刻の周りに配し、インパクトをもたらす展示空間となっていた。ウルスツァとトロッケルの作品を並べることに、どのようなメッセージが込められているのかを考えてみよう。それで見えてくるのは、2人のアーティストが用いる色彩が相補的な関係にあることだ。

コロナ禍の2年あまりリモートでアートを鑑賞してきたのち、ようやく現地で見ることの出来た展覧会について、ただ見栄えが良いだけだと文句を言うべきではないだろう。アレマーニが複数のアーティストを対比させるやり方は、作品を引き立てる効果を持つことは否めない。

セントラル・パビリオンの別の展示室では、異様な形の金属製の骨組みにシリコンの肌を張ったハンナ・レヴィの新作彫刻とともに、クリスティーナ・クォールズによるゆがんだ身体を荒々しく描いた一連の絵画、カーリ・アプソンががんで死ぬ直前に完成させた《Portrait(Vain German)(肖像〈虚栄心の強いドイツ人〉)》(2020-21)が展示されていて、人物の形をゆがめて抽象化した絵画が、彫刻をつなぎとめているかのようだった。

ジャクリーン・ハンフリーズの新作は、画面全体に静止画や絵文字のパターンを重ねた、抽象画のパロディーとも言える作品だ。それと共に、顔料入りのコンクリートで作業着をかたどったサラ・エンリコのシリーズ「The Jumpsuit Theme (ジャンプスーツのテーマ)」(2017-)の彫刻4点が並んでいる。

低い台座に置かれたエンリコの彫刻は、ゆがんだ手足のようでもあり、ループ状の文字のようでもある。そして興味深いのが、パステルの色調、白地、それに身体のような形態の筆致がハンフリーズの絵画と共通しており、つながりを思わせる。

アルセナーレ会場で強い印象を放っているのが、シモーヌ・リーの大型ブロンズ彫刻《Brick House(レンガの家)》(2019)と、キューバのアーティスト、故ベルキス・アヨンによるモノクロのコラグラフ版画の組み合わせだ。リーによる目のない黒人女性の胸像は、胴体がドーム型の小屋の形で、西アフリカや米南部の伝統的な建築様式を暗示している。

リーの作品と印象的な対比を見せるのがアヨンの作品で、キューバのアフリカ系秘密結社アバクアの伝説に登場する孤独な女性シカンが繰り返し登場する。秘密を持ち、裏切りのとがめで生贄にされた王女は暗いシルエットで描かれ、顔を特徴づけるのは明るい白目だけだ。

コロナ禍によって、アレマーニは世界最高峰の美術展のキュレーターという重責をもっぱらリモートでこなさなくてはならないという不遇な立場に立たされたが、その分、準備に通常より1年長い期間を費やし、ポルトガル人画家ポーラ・レゴの小規模な回顧展のコーナーを設けるなど、数々の成功に満ちたキュレーションを実現した。今回の出展アーティストの多くは、アート界の周縁部の出身。127年のビエンナーレの歴史で初めて男性アーティストが少数派になり、213人中たった21人だった(これはもちろん、アーティスト選びにおいて歓迎すべき変化だが、展覧会テキストにある「シスターフッド(女性どうしの結束)」という言葉は、私はなくてもいいと思った)。

しかし、今回のビエンナーレは形式上の挑戦においては確かに成功しているものの、アレマーニが構築した理論的・歴史的な枠組みは空回りしていて、実質的なアイデアの探究としては驚くほど中身がない。カタログでアレマーニが説明しているように、キャリントンの絵本に登場する奇想天外な夢物語にキュレーションの発想を得ている。「階層がなく、誰もが別のものに変身できて、人間、動物、機械がときに楽しくときに厄介な共生関係にある世界」であり、アレマーニはそこから「身体の表現、その変容、個人とテクノロジーの関係」という3つの主要なテーマを導き出した。

キャリントンのシュルレアリスム童話は、もともと小さかった息子の部屋の壁に描いた世界がはじまりである。それを、ドゥルーズに影響を受けたロージ・ブライドッティの「ポストヒューマニズム」論、ダナ・ハラウェイによる「サイボーグ宣言」(1985)、シルヴィア・フェデリーチの「世界を再び魅了する」という概念など、重厚な議論に関連づけているのだ。これらのテキストは、カタログや展示室の作品解説に繰り返し引用されている。

この結果実現したのは、シュルレアリスム的、動物的、機械的なものを寄せ集めた一種の幻想であり、ときに薄っぺらな口実、ときに押し付けがましい教訓によって作品同志を関連づけている。会場を進むごとに、突然変異を起こした怪物のパレードが延々と続く。イヌイットのアーティスト、シュビナイ・アショーナのドローイングは、北極圏でチュニックとミトンを着たカモノハシ人間とセイウチ人間が語り合う様子を描く。ウィーン・アクショニズムに参加した故ビルギット・ユルゲンセンの作品からは、スイス製アーミーナイフの体を持つ昆虫、甲殻類の脚と爪が体の片方だけに生えているが普通の服を着た人間など、奇妙な標本を描いた偽科学的なドローイングが展示されている。

ジェーニャ・マークネバは、古い工業炉の部品のガスケットをぽかんと開けた口のように見立てて顔を作った《Echo(エコー)》(2021)などの手織りのタペストリーで、ソ連時代の工業の廃物を擬人化している。マルグリット・ユモーとテレサ・ソラールはいずれも、先史時代の化石と空気力学的な容器を融合させたような優美な彫刻を発表している。

今回のビエンナーレの理論的な基盤を広げるのが、会場内に設けられた5つの「タイムカプセル」だ。イタリアのデザインユニット、フォルマファンタズマの設計による特別な展示室(色付きの壁、ムーディーな照明、厚いカーペットで構成されている)となっており、歴史的な女性アーティストの作品を展示することで、現代美術が連なる美術史の系譜が理解出来る仕組みになっている。

アレマーニがビエンナーレの「支点」としているのが「The Witch’s Cradle(魔女のゆりかご)」で、四方八方に広がるジャルディーニ会場の要所であるセントラル・パビリオン内に設けられている。

「魔女のゆりかご」では、シュルレアリスムに加えて、両世界大戦間期に起こった運動に関わった女性アーティストたちの作品を集め、自己形成とアイデンティティの変容の問題に取り組んでいる。キャリントン、レメディオス・バロ、レオノール・フィニ、ドロテア・タニング、クロード・カーンといった有名アーティストのほかに、ハーレム・ルネッサンスの彫刻家オーガスタ・サベージや、1925年にパリの音楽ホール、フォリー・ベルジェールで胸もあらわにチャールストンを踊ったジョセフィン・ベーカーら、意外な人物も取り上げられている。

「Corps Orbite(軌道の身体)」と題した展示室は、言語と女性の身体性に焦点を当て、19世紀末から20世紀初頭の霊能者の絵や文章、戦後の具象詩、それにリュス・イリガライが提唱した概念「エクリチュール・フェミニン」の間に共通性を見いだすというもので、怪しげではあるものの挑発的な提案だ。一方、「Technologies of Enchantment(魅惑のテクノロジー)」は、1960年代イタリアの運動、アルテ・プログラマータで疎外されたオプ・アート(*1)やキネティック・アート(*2)の女性作家にスポットを当てる。

*1 錯視や視覚の原理を利用した絵画、彫刻の様式。

*2 動く、または動くように見える美術作品のこと。

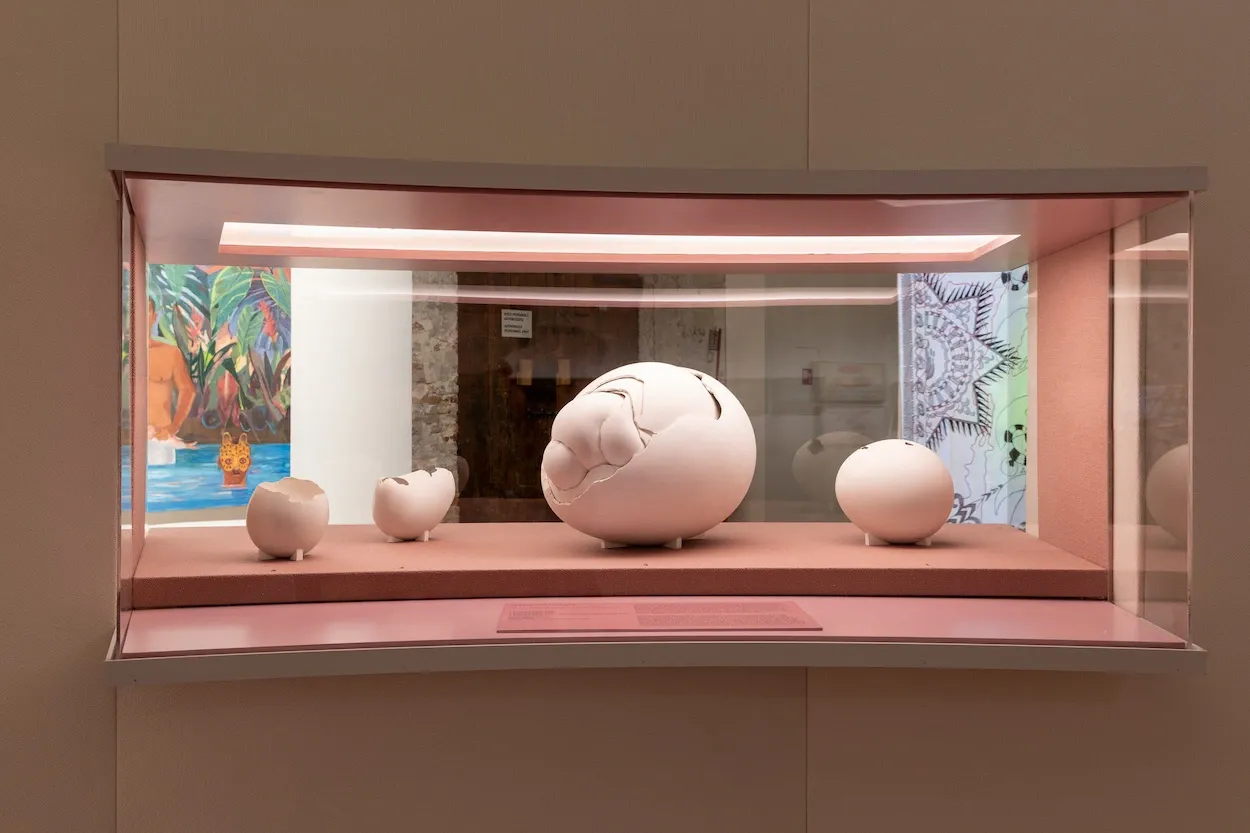

アルセナーレ会場では新作の展示に先立って、前置きとして2つの「タイムカプセル」が登場する。そのうち「A Leaf a Gourd a Shell a Net a Bag a Sling a Sack a Bottle a Pot a Box a Container(葉っぱ、ひょうたん、貝殻、網、袋、スリング、袋、ボトル、鍋、箱、コンテナ)」と題した展示空間は、湾曲した壁とピンクの床によって子宮を思わせるデザインだ。ここに並んでいるのは、ルース・アサワによるうねりを見せるワイヤー彫刻、割れた卵のようなマリア・バルツゾヴァによる繊細な石膏彫刻、それに19世紀オランダの先駆的な医師アレッタ・ヤコブスによるパピエマシェ(*3)製の女性生殖器官模型など、容器のような形の彫刻作品やオブジェの数々である。

*3 紙パルプに水、膠、スターチ、塩などを加え、型に入れ乾燥させたり焼き上げたりする技法。

この展示室を出てすぐのところに、お椀形の乳房を抽象的に描いたタイ人画家ピナリー・サンピタックによる絵画や、英国在住のケニア人陶芸家マグダレン・オドゥンドによる擬人化された土瓶など、現代アーティストによる新作が登場する。

最後の「タイムカプセル」である「Seduction of the Cyborg(サイボーグの誘惑)」では、境界の破壊者としてのサイボーグというダナ・ハラウェイによる概念を引用し、サイボーグの前衛的な魅力を、19世紀末に登場した両性的で自立した新しい女性像と結びつける。具体的には、マリアンネ・ブラントとフローレンス・アンリによるセルフポートレイトや、ハンナ・ヘッヒによるグロテスクなコラージュといった歴史的作品を展示している。しかし、ダダイストの「男爵夫人」ことエルザ・フォン・フライターク=ローリングホーフェンや、未来派のダンサー、ジャンニーナ・チェンシの実物より大きなブロマイド写真が目立つので、これらの歴史的作品はすっかり影が薄くなっている。

アルセナーレ会場全体を圧巻するのは、身体と機械が交錯する奇妙な現代作品の数々だ。ドラ・ブドールの《Autophones(オートフォン)》(2022)は木製の作品で、楽器とセックストイを融合させた工業製品のように見える。ミレ・リーによる《Endless House: Holes and Drips(終わりのない家:穴と漏出)》(2022)は電動式のインスタレーションで、まるで血管のようなPVCチューブから液体粘土が漏れ出す。ティシャン・シューの版画は、合成インクを用いて穴や複雑な模様を表現している。

しかし、究極的に、アレマーニのキュレーションは全ての展示作品を平板化して、ひとつの奇妙な混合物にしてしまっている。たとえば、ラファエラ・フォーゲルの《Können und Müssen(可能性と必然性)》(2022)は、ありとあらゆる病気に侵されたペニスの巨大な解剖模型が車輪付き台座に載せられ、キリンの骸骨の行列に先導されているという大胆なインスタレーションだが、アレマーニは「動物が人間に勝利した世界」という極めてユーモアのセンスに欠けた教科書的な解説をしている。

全てを平板にしてしまうアレマーニのアプローチがもっと悪質な形で現れ、作品が含有する文化やコンテクストの特異性を奪い去っている例もある。たとえばアフリカ系ブラジル人アーティスト、ロサンナ・パウリーノが、性器や四肢から生えた根や、つるが絡まる裸の女性の厳かな立像や坐像を描いた水彩画は、風景と交流する身体を描く他の多数のアーティストの作品とともに展示された。中でもジェン・ボー(鄭波)の「エコ・セクシャル」なビデオ作品《Le Sacre du Printemps (Tandvärkstallen)(春の祭典〈歯痛の失速〉)》(2021)はクィア男性と森林植物とのエロティックな関係を想像させ、デルシー・モレロスの大型インスタレーション《Earthly Paradise(地上の楽園)》(2022)は、展示室を埋め尽くし、むせ返るような土の香りで鑑賞者を包み込む。

しかし、ここで一部が展示されている「Wet Nurse(乳母)」シリーズ(2005年)などのパウリーノのドローイングがブラジルにおける奴隷制と植民地主義の歴史と、黒人女性の身体と土地の両方からの価値の略奪を考察するのに対して、ボーのビデオはこれとは対照的に、異種族が調和しながら共存するという急進的なビジョンを提示しているのだ。

アレマーニのキュレーションには、展示作品が時代とは無関係に存在していると決め付けているかのような居心地の悪さが漂っている。それが顕著なのが、アルセナーレ会場の最後で、プレシャス・オコヨモンの《To See the Earth before the End of the World(世界の終わりの前に地球を見る)》(2022)により、庭園への回帰というビジョンが示されていることだ。巨大な展示室全体が植物、チョウ、小川のせせらぎに彩られた風景に変貌していて、地面からは巨大な土偶がそびえ立っているが、外来植物である葛がインスタレーション全体を徐々に覆い尽くすように広がりつつあり、破壊によって新しい始まりが訪れるという希望的観測を表現する。

これこそが、夢の本質だと私は思う。ヴェネチアの外の世界の悲惨さを考えると、ここでしばらく暮らしていたいと思わない人などいないだろう。しかし、誰もがいつかは目を覚まさなければならない。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、Art in Americaに2022年8月9日に掲載されました。元記事はこちら。