ヒエロニムス・ボスが描いた欲望と地獄──謎に包まれた傑作《快楽の園》を紐解く

中世後期のオランダで活躍したヒエロニムス・ボス(1450年頃–1516年)は、特異な画風で数々の奇妙な宗教画や寓意画を残している。中でも、恐るべき想像力で生み出された《快楽の園》は、特に謎の多い作品と言われる。人間の欲望をテーマとしたこの絵に何が描かれているのか、詳しく見ていこう。

《快楽の園》(1490-1500年頃)を語るにあたってよく使われる「シュール」という言葉は、実は的外れな表現だ。なぜなら、作品ができた時代にこの言葉が存在しなかっただけでなく、絵の内容に当時の思想と矛盾する点は一切なかったからだ。この絵は、肉欲の誘惑が常に脅威とされ、神の怒りを買って地獄に堕ちることを誰もが恐れていた時代の価値観を映し出している。貴族であれ農民であれ、この頃は神とサタン、天使と悪魔は実在すると皆が考えていた。作者のヒエロニムス・ボスもまた例外ではなかったろう。

シュルレアリストから絶賛され、ダリに影響を与えた《快楽の園》

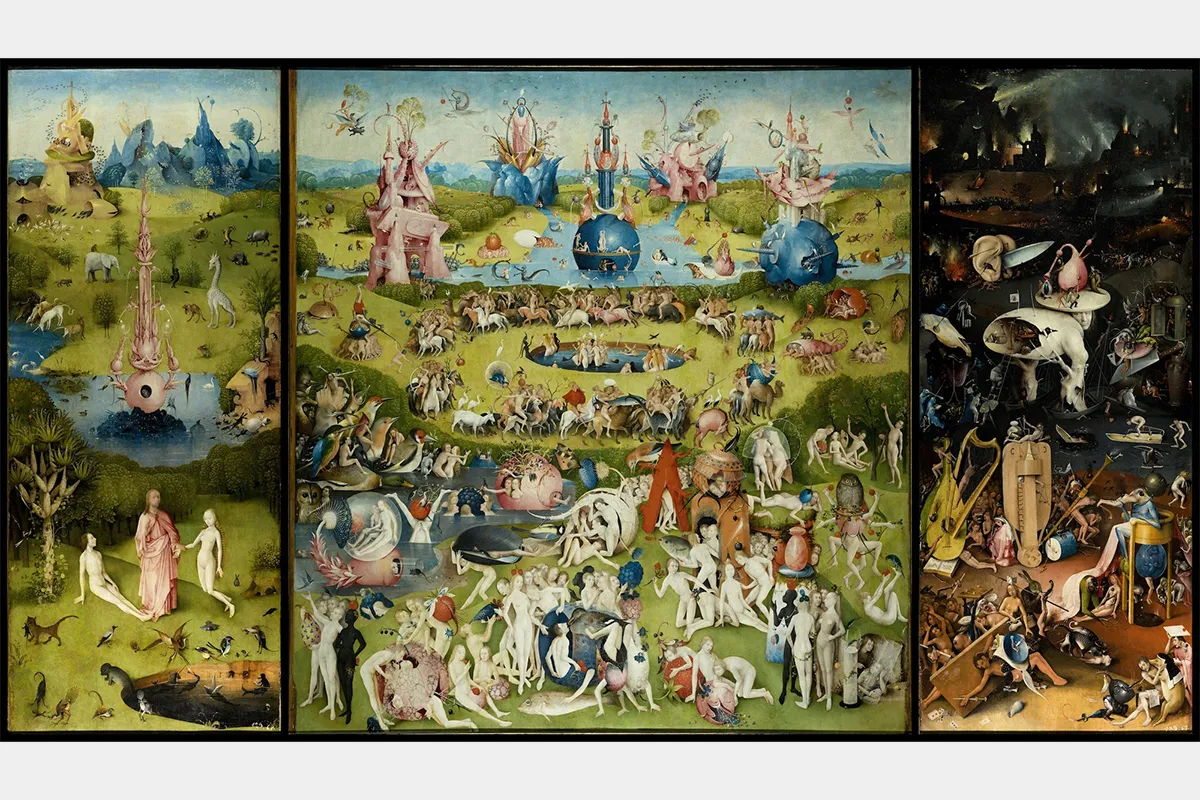

《快楽の園》はオーク材の板に油彩で描かれた折りたたみ式の三連祭壇画で、その中には天国と地獄、地上と天上という異質な世界が併存している。ここに描かれた光景は、ある意味、魂の宇宙論の図解と言えるかもしれない。当時の人々はこの宇宙論を、現代人にとってのビッグバンと同様、まぎれもない現実として受け入れていた。そしてこの絵は、視覚的なインパクトにおいてもビッグバン級の壮大さがある。現代人の目には不可思議で支離滅裂に見えるかもしれないが、《快楽の園》は中世の世界観の反映という点では首尾一貫した作品なのだ。

しかし、ボスは20世紀のシュルレアリストたちから賞賛され、自分たちの同類だと見なされた。シュルレアリスムを率いていたアンドレ・ブルトンは、ボスを「無意識の歌い手」と称え、混沌とした彼の作品を「理性による制御を完全に放棄する」ことで、芸術表現が可能になるオートマティズム(自動記述、自動描画)の手法の雛形だと評している。このシュルレアリストの中でも、特にボスの影響を受けたのがサルバドール・ダリだ。彼は《快楽の園》の細部(向かって左側のパネルの右端中央部にある人の横顔に似た岩。触手を伸ばした小さな貝のような生物が閉じた目とまつ毛のように見える)を引用し、《大自慰者》(1929)や《記憶の固執》(1931)を描いている。

ボスの作品に対するブルトンとダリの解釈は、一度受け入れるとそれ以外の見方が難しくなる。彼らがボスの絵の中に見出した矛盾に満ちた世界が、近代における実存的な不確実性を示唆するようになってからは、ますますその傾向が強まった。

一方、ボスがどんな人物だったのかについては、ほとんど知られていない。スヘルトーヘンボスというオランダの町(当時はブラバント公国の一部)で、イェロニムス・ファン・アーケンとして生まれた彼は、ドイツのアーヘンから移住したとされる先祖を持ち、6世代にわたる画家の家系に属していた。当時としては珍しく、彼は一部の作品に署名をしている。元々のスペルでファーストネームを記した作品もあるが、後にそれを私たちに馴染みのあるスペルに変え、出生地の名(スヘルトーヘンボスの別名はデン・ボス)を書き足すようになった。

その容姿については、自画像だとされるドローイングが残っているほか、《快楽の園》の地獄の場面に描かれた顔は彼のものだとする説もある。しかし、ボスについての記録はほとんど残っておらず、所属していたキリスト教の「聖母マリア兄弟会」の会計簿など、いくつかの公文書に短い記述がある程度だ。

天地創造、エデンの園から恐ろしい地獄へと展開する物語

《快楽の園》は、開いた時のサイズが約185.5×325.5cmと、教会の祭壇画に匹敵するほどの大きさだ。しかし、最初の所有者がナッサウ伯エンゲルベルト2世だったことから、この絵は私的な信仰のために制作を依頼したものではないかと考えられている。それに応えたボスは、まさに熱にうなされたような奇想天外な想像力でこの大傑作を生み出した。エンゲルベルトは、支払った金額以上のものを手に入れたと言える。

白黒のシーンで始まり、主人公のドロシーが魔法の国に到着した途端、鮮やかなテクニカラーへと切り替わる『オズの魔法使い』(MGM製作の1939年の映画)と同様、本や映画のように物語を伝える《快楽の園》も、両側のパネルを畳んだ状態では扉にグレートーンの絵が描かれており、それを開くと豊かな色彩の世界が目に飛び込んでくる。

扉絵は、水と大地が分離され、エデンの園が現れた天地創造の3日目を表現している。石鹸の泡のような灰色の球体が虚空に浮かび、上のほうに小さく描かれた全知全能の父なる神が、自らの仕事を満足げに眺めている。さらに、左右の一番上には聖書から引用された2つの句「主が仰せになると、それは成り」「主が命じられると、それは創造された」が、ラテン語で記されている。

扉を開くと、向かって左のパネルからボスの物語が始まる。それは堕落前のエデンの園の情景で、微笑みを湛えたキリストの両側にアダムとイブがいる。周りにはさまざまな動植物が行き交い、奇妙な建物が立つ緑豊かな風景が広がる。ここでは、鮮やかなピンクとブルーの構造物が、異世界的な雰囲気を強調している。

物語は、3枚のうち最も大きな中央のパネルへと続いていく。ここに描かれているのは、肉欲が全開になったサーカスのような世界だ。数え切れないほどの裸の男女が乱交に耽っているが、ボスはその行為をあからさまに描写するのではなく、暗示的な表現を採りつつも、楽園からの追放という論理的な帰結へ向かうことを示唆している。しかし、追放のテーマは通常、恥と屈辱を伴う人類の運命として表現されるが、ここでは恥の意識は見られない。むしろ、前景の池と奥の方にある湖で戯れている大勢の人々の様子からは、喜びに満ちた世界へと見る者を誘うような意図が感じられる。

だが、もちろん彼らはただでは済まず、向かって右のパネルに描かれた凄惨な地獄へと追いやられる。どうやらボスは、罪人を懲らしめるさまざまな罰を考案することを楽しんでいたようだ。中でも目を引くのは、鳥の頭を持つキメラが人々を呑み込み、底なしの肥溜めへと排泄している部分だろう。王座に腰掛け、冠の代わりに便器を頭に乗せた怪物は、土で造られた人間たちを永遠の排泄物に変える道具なのだ。

そのほかにも、巨大な両耳の間に挟まれたナイフの刃や、前述したボスの顔を持つ怪物など、忘れ難い印象を残すイメージがある。動物のようでもあり、木のようでもある体に日常生活の断片が演じられる舞台を内蔵したこの巨大な怪物は、大きな尻の向こうから振り返ってこちらを見つめている。

個々の寓意についてはさまざまな説が唱えられてきたが、この絵の大枠のメッセージは単純明快だ。すなわち、アダムとイブの行いの結果、私たち人間はみな罪の中に生まれ、不快な末路を辿ると分かっていても誘惑に抗うことができない。

もし、シュルレアリスムを経由していなければ、ボスのこの傑作に対する私たちの感じ方は違っていたはずだ。そして、この作品は依然として解くことができない謎に満ちている。ブルトンによる解釈は、たとえそれが誤っていたとしても、この絵を理解する1つの手がかりを私たちに与えてくれたと言えるだろう。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews