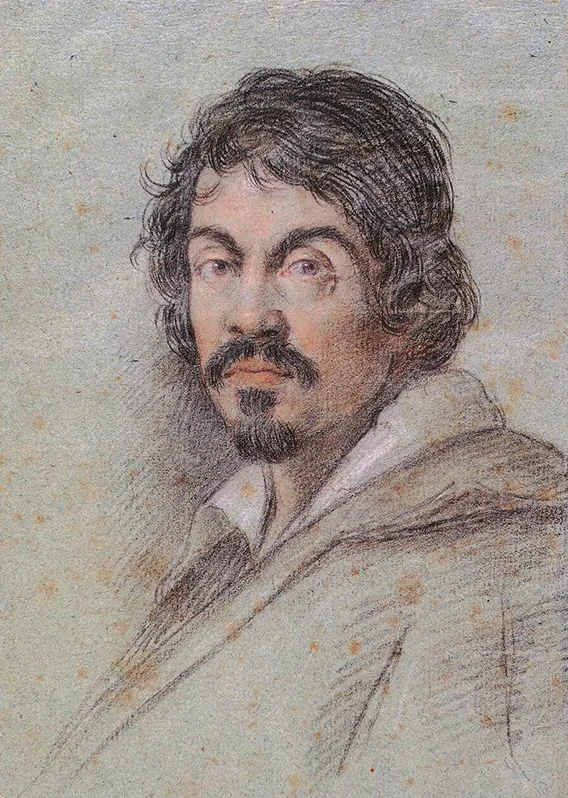

謎に包まれた天才画家カラヴァッジョ。光と闇を駆使した革新的表現とドラマチックな人生を辿る

イタリアが誇る大芸術家の1人で、バロック美術勃興の原動力となったカラヴァッジョ(1571-1610)。しかし、その生涯には数々の謎がつきまとう。39歳の若さで世を去ってから400年を経た今も分からないことの多いカラヴァッジョが残した功績を、その人生と作品から紐解いていこう。

波乱に満ちた人生を送り、20世紀に再発見された異能の画家

1956年、カラヴァッジョのものかもしれない大腿骨、頭蓋骨、背骨の断片が、イタリア中部トスカーナ州にあるポルト・エルコレの小さな教会墓地で掘り起こされた。この骨が果たして異能の画家のものなのか、彼のものであった場合、梅毒や鉛中毒を患っていた証拠になるのかは、専門家の間でも見解が分かれていた。その後、2010年にボローニャ大学の法医人類学者を中心とするカラヴァッジオ委員会は、85%の確率でミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョの遺骨であることを特定できたと発表している。

カラヴァッジョが描いた風俗画、そして神話や聖書の物語を題材にした油絵は、現代までの長い時代を生き残ってきた。だが、今のような人気は比較的最近の現象だ。生前に商業的な成功を収めたものの、その絵があまりにも自然に忠実で、盛期ルネサンス期に重視されていた理想主義を無視していると批判されたこともあり、死後間もないうちからその評価は陰り始めた。たとえば、カラヴァッジョ初期の伝記を著した美術史家のジョヴァンニ・ピエトロ・ベッローリは、1672年にこう書いている。

「独創性もなければ、統一感も素描の力もなく、絵画の科学に関する一切の知識を欠いていた。目の前のモデルを取り上げてしまえば、彼の手は止まり頭も真っ白になったろう」

カラヴァッジョの評価において頻繁に持ち出された論点は、自然の巧みな模写が唯一の才能だということだった。しかし、もちろんそんなことはない。カラヴァッジョは、暗がりの中の人物を単一光源で劇的に照らしだすテネブリズムというスタイルの先駆者だ。さらに、聖書の物語の登場人物たちを、汚れた爪やイボ、日焼けの跡やしわのあるリアルな同時代人として描いたのも彼が初めてだった。そんな彼への低評価は20世紀に再発見されるまで続いたが、1951年に変化が訪れる。この年ミラノで開催されたカラヴァッジョ展がきっかけとなり、一般の人々や研究者の間で再びこの画家への関心が高まったのだ。

カラヴァッジョは、反宗教改革の時代に台頭した劇的なバロック様式の形成に多大な貢献をした。だが、彼が人々の興味を掻き立てる理由はそれだけでなく、数々の事件に関わったトラブルメーカーとしての一面もある。無許可で剣を持ち歩き、自ら争いごとを引き起こした彼の行状は、1600年の10月から1605年の9月にかけて行われた11件の裁判の記録に残されている。実際、カラヴァッジョについて私たちが知っていることの多くは、犯罪記録から得られたものだ。

アトリエに光を取り込むために天井に穴を開けて大家に追い出され、大家の家に石を投げ窓の外で歌を歌い、アーティチョーク料理の焼き加減が足りないといってウェイターに皿を投げつけ、さらには淫らな言葉でライバルを愚弄したり、路上で男性に襲いかかったり、剣で人を殺したりと、その乱行は枚挙にいとまがない。成人してからのほとんどの期間、逃亡生活を送ったカラヴァッジョは、アトリエの中でも外でも規格外の人物として名を轟かせた芸術家だった。

ミラノでの修行時代:下絵なしに描く型破りな制作方法

カラヴァッジョは、メリージ家の(少なくとも)5人の子どもの1人として1571年に生まれた。誕生した日が大天使ミカエルを祝う日だったことから、両親のフェルモとルチア・メリージは彼をミケランジェロと名付けている。フェルモは石工で、ルチアは地元の貴族と縁のある家の出だった。彼女の父親は、有力者スフォルツァ家の代理人として家賃を徴収する仕事をしており、姉妹の1人はスフォルツァ家の子どもたちの乳母をしていた。

幼少期(この時期の記録は非常に少ない)を、ミラノとその近郊のカラヴァッジョ村で過ごしたミケランジェロは、やがて家族の別荘があったこの村の名を名乗るようになる。

彼が5歳になろうとしていた1576年の夏、ペストがミラノを襲う。メリージ家は人の多い都会を逃れ、より安全な田舎の家に引っ越したが、それでも厄災を免れることはできなかった。1577年10月付けの文書には、カラヴァッジョの父と父方の祖父母の死が記録されている。彼のおじもその少し前、同じ年に命を落としていた。

1584年4月、13歳になったカラヴァッジョは、ベルガモ出身のマニエリスムの画家、シモーネ・ペテルツァーノのもとで4年間の修業を始めた。ローマで彼を治療したことがあるシエナ出身の医師で美術品収集家のジュリオ・マンチーニは、カラヴァッジョの短い伝記を出版しているが、その中でこう書いている。

「ミラノで4~6年間熱心に修行したが、血気盛んな性格のため、時折とんでもないことをしでかした」

記録によると、ミラノ時代にカラヴァッジョが制作した初期作品は肖像画と静物画だった。しかし、そのほとんどは現存しない。伝記作家のベッローリは、そのうちの1点の絵について「花が生けられた花瓶の水とガラスの透明感、そこに反射する部屋の窓や、みずみずしい露がついた花が描写されている」と記している。

ペテルツァーノのもとで修行を積んだにもかかわらず、同時代の人々の証言によるとカラヴァッジョは一切下絵を描かなかったという。当時としては革命的と言えるほど異例なことだが、これはX線調査によって事実だと確認されている。それに加え、カラヴァッジョのものとされる素描も残っていない。

パトロンを得たローマ時代:賛否が分かれる劇的な表現

カラヴァッジョが11歳のときに母親が死に、土地財産は子どもたちに遺された。しかし、相続した土地を売った金を1592年までに使い果たした彼は、21歳でローマに移り住む。衝動的で無一文かつ無名の若者としてローマで暮らし始めたばかりの頃、カラヴァッジョはパンドルフォ・プッチという人物の家に間借りしていたが、その家で供される食事が野菜中心の質素なものだったことを不満に思っていた。数カ月後にそこを出た彼は、元大家に「モンシニョール・インサラータ(サラダさん)」というあだ名をつけている。

やがてカラヴァッジョは、当時ローマで最も成功していた画家の1人、ジュゼッペ・チェーザリの工房で働き始め、主に花や果物を描く仕事を任されるようになった。その工房にいた最後の頃、彼は《病めるバッカス》(1593-94年頃)を描いている。ブドウの房の黄味がかった色調は、それを握っているワインの神の不健康な肌の色とほとんど同じだが、顔色の悪いバッカスがカラヴァッジョの自画像であることはほぼ間違いないとされる。これを描いた頃のカラヴァッジョは病を患っており、サンタ・マリア・デッラ・コンソラツィオーネの病院に数カ月間入院していた。

彼はやがて、ローマのサン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会の近くに店を構える画商、コスタンティーノ・スパータと取り引きするようになる。そのスパータを通じて出会ったのが、初期の重要なパトロンとなったフランチェスコ・マリア・デル・モンテ枢機卿だ。枢機卿がカラヴァッジョから購入した絵の中には、現在フィレンツェのウフィツィ美術館に所蔵されている《メドゥーサ》(1597)があるが、この絵のメドゥーサの生首も、彼が自分自身をモデルに描いたものだ。また、街中の生活風景を描いた《トランプ詐欺師》(1595年頃)も、枢機卿が買い上げている。この絵でカラヴァッジョは、遊びに興じる若者たちの表情や進行するドラマを際立たせるため、無地の背景を用いている。

1595年からカラヴァッジョを自身の邸宅に住まわせていた枢機卿は、絵の仕事を斡旋するなどして彼を支援した。中でも、サン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会にあるコンタレッリ礼拝堂から1599年に受注した《聖マタイの召命》と《聖マタイの殉教》(ともに1599-1600年)は、カラヴァッジョが名をあげる大きなきっかけになった。

《聖マタイの召命》には、部屋(ローマの酒場のように見える)に入ってきたイエスが後に聖マタイとなる男性を指差す劇的な瞬間が描かれ、驚いたマタイは「私ですか?」と問いかけるように自分自身を指差している。登場人物たちの服装が16〜17世紀のものなので、ありふれた部屋の様子と相まって、その場面はカラヴァッジョの時代の出来事のような印象を与える。また、イエスの頭上の窓から差し込む光は、この絵が飾られた祭壇の上の窓から礼拝堂に注ぐ現実の光を模しているため、鑑賞者は絵の中の人物たちと同じ光に照らされた空間に身を置くことになる。

1600年代の最初の10年間、カラヴァッジョは《洗礼者ヨハネ》(1600)や《キリストの捕縛》(1602)などの大作を次々と制作した一方で、否定的な評価も浴びた。1602年から06年にかけて完成させた5点の祭壇画のうち3点が発注者から拒まれたり、設置後すぐに撤去されたりしたのだ。中でも《聖母の死》(1601-06)は、娼婦(しかも、おそらくその死体)をモデルにしたため物議を醸し、聖母の曲がった足の指やむくんだ足首がグロテスクだと批判された。

ただ、教会が引き取りを拒否した3点の祭壇画は、ヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニ侯爵やマントヴァ公爵など、著名な収集家によってすぐに買い取られている。ちなみに、公爵に《聖母の死》の購入を勧めたのは、当時ローマに住んでいたピーテル・パウル・ルーベンスだった。

死刑宣告後の逃亡生活:抑制された表現で描かれた後期作品

1606年5月、カラヴァッジョは短気な性格が災いしてローマを去らざるを得なくなる。ポン引きをしていたラヌッチオ・トマソーニという若者とケンカになり、彼を殺してしまったのだ。伝えられるところによると、カラヴァッジョのお気に入りの娼婦をトマソーニが侮辱したことが諍いのきっかけで、裁判記録にはカラヴァッジョが不安定かつストラヴァガンティッシモ(変わり者で、エキセントリックで、極度の浪費癖がある)な人物だと記されている。死刑を宣告された彼はローマを逃れ、二度と戻ることはなかった。

ローマを出たカラヴァッジョはまず、マルツィオ・コロンナ公爵(コスタンツァ・コロンナ・スフォルツァの親戚でデル・モンテ枢機卿の親友)の庇護のもと、ザガローロという小さな町で数カ月を過ごし、後期作品の特徴である抑制されたスタイルで《エマオの晩餐》(1606)を制作した。この作品は茶系の落ち着いたトーンで、宿屋のテーブルに2人の従者とともに座るイエス・キリストが描かれている。それまで彼の正体に気づいていなかった従者たちが、イエスが手をあげて食事を祝福した瞬間に彼だと気づく場面だ。この絵はドラマチックではあるものの表現は抑え気味で、何もない空間が人物と同等の重要性を持っている。

ザガローロでの滞在後、カラヴァッジョはナポリに移る。ローマを追われてから死ぬまでの4年間、教皇からの恩赦を求め続けた彼は、仲介役になってもらおうと親交のあった有力者たちにいくつも絵を贈ったが、それが功を奏することはなかった。

右手に剣を握り、左手で血まみれのゴリアテの首を持つ若きダヴィデを描いた《ゴリアテの首を持つダヴィデ》(1609-10)もそのうちの1つで、教皇の甥でカラヴァッジョの崇拝者でもあったシピオーネ・ボルゲーゼ枢機卿に贈られたものとされる。また、罪悪感の表れと解釈されるこの陰惨な絵に登場するゴリアテの顔は、カラヴァッジョの自画像だと言われている。

ジャンルを超えた影響力:明暗法と写実表現の革新性

カラヴァッジョは、1610年7月に船上で死んだと考えられている。死因は特定されておらず、梅毒かマラリア、またはブルセラ症などの病気だったという説もあれば、トマソーニ殺害あるいはマルタ島で騎士に暴行を加えたことへの報復として殺されたという説もある。

カラヴァッジョに関する早い時代の3つの伝記は、いずれも彼の死後に書かれたもので、それぞれ違う理由で信頼性に欠ける。カラヴァッジョと親交があったマンチーニの伝記は短く、もう1つの伝記はカラヴァッジョを名誉毀損で訴えたライバル画家のジョヴァンニ・バリオーネが書いたもの。そして、ジョヴァンニ・ピエトロ・ベッローリの伝記は、この2冊に基づいているからだ。しかも、カラヴァッジョは手紙や帳簿などの文書を残していないため、彼について分かっていることの大部分は、これらの伝記と犯罪記録を手がかりにしている。

いずれにせよ、キアロスクーロ(明暗法)で劇的な瞬間を描き、写実表現のために生きたモデルを使ったカラヴァッジョの手法は、彼の画風を踏襲した「カラヴァッジスティ」と呼ばれる17世紀の芸術家たち(バルトロメオ・マンフレーディやアルテミジア・ジェンティレスキなど)に受け継がれた。彼はまた、当時ローマに滞在していた外国人画家の間で特に人気が高かった。そうした画家たちがカラヴァッジョの作品を真似て本国に持ち帰ったことで、そのスタイルが国境を超えて広まり、のちのバロック絵画に大きな影響を与えることになる。

今も世界中で続くカラヴァッジョの影響は、絵画というジャンルを超え、写真家や映画監督、現代アーティストたちの作品に見ることができる。映画監督のマーティン・スコセッシは、『ミーン・ストリート』を撮る際にカラヴァッジョを参考にしたと公言し、英ガーディアン紙の取材にこう答えている。

「この映画には、バーカウンターに座ったり、テーブルを囲んだり、椅子から立ち上がったりする人々が出てきます。つまり、ニューヨークを舞台にした《聖マタイの召命》なのです」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews