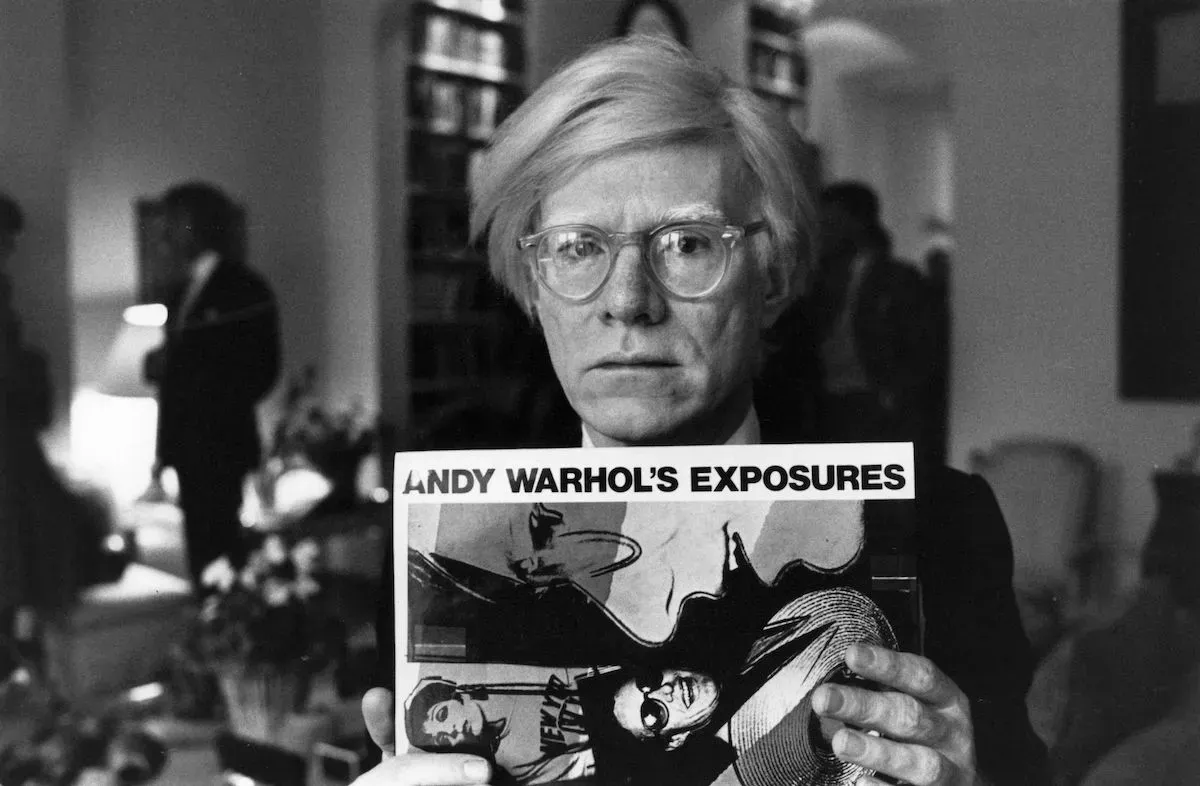

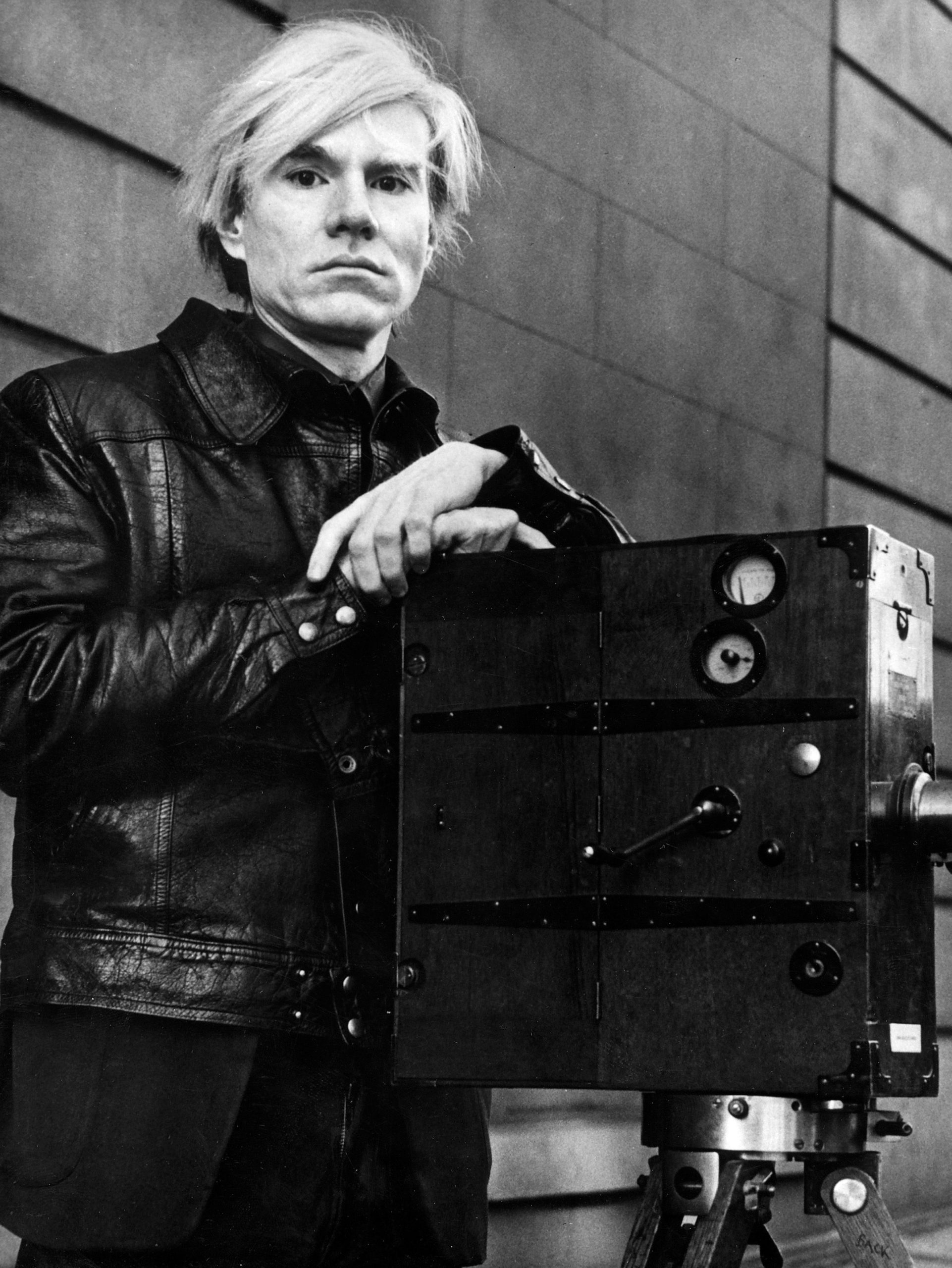

メディア業界にも大打撃? アンディ・ウォーホル「プリンス・シリーズ」フェアユース問題を深堀り

10月12日、米連邦最高裁判所で著作権侵害とフェアユースに関する審理が始まった。裁判は、

アンディ・ウォーホルの「プリンス・シリーズ」をめぐり、アンディ・ウォーホル美術財団と、ウォーホル作品の基となるプリンスの肖像写真を撮影した写真家リン・ゴールドスミスの間で争われている。

フェアユースのボーダーライン

最高裁が著作権侵害とフェアユースに関する案件を審理するのは、1994年に歌手の故ロイ・オービソン(88年没)の代理人がヒップホップグループのツー・ライヴ・クルーを相手どって起こした訴訟以来のことだ。裁判の行方は表現の自由にも関わると考えられるため、各方面から注目されている。

2時間近くにわたった審理では、アンディ・ウォーホル美術財団(以下、ウォーホル財団)、リン・ゴールドスミス、米国政府それぞれの弁護人が激しい質疑応答を展開。忌憚のない議論が繰り広げられたものの、この日の審理では最後まで結論が見えなかったばかりか、何が本当の問題なのかも不明瞭なままだった。

審理が終わる頃には、保守派判事が多数を占めるようになった最高裁が、ゴールドスミスの写真使用許諾の問題に絞る、あるいはウォーホルの業績の核心を否定してコンテンツ文化に打撃を与える決定に向かう、どちらの可能性もあり得るという印象を受けた。

この裁判の表向きの論点となっているのは、変容(transformation)の本質とは何かという問題だ。アーティストが他人の著作物を使って作品を制作した場合、元の作品には存在しない新たな意味やメッセージを加え、まったく新しい創作物を作った変容的利用であればフェアユース(公正利用)だと認められ、著作権侵害にあたらないとされることがある。

米国著作権法では、著作物の利用がフェアユースであるか、原作者の権利を侵害しているかを決めるには、4つの要素(*1)を考慮して総合的に判断する。ウォーホルのプリンス・シリーズをめぐる審理でも、この中のいくつかの点が議論された。

具体的には、誰が撮ったか分かる肖像写真を基に、ウォーホルがまったく異なる独自の作品を新たに作ったかどうか、それが雑誌に掲載された事実、さらに、プリンス・シリーズに新たな「意味やメッセージ(*2)」が付け加えられているか否かが、裁判官が判断を下す際に重要な問題となるのかが話し合われた。

1984年、アンディ・ウォーホルはヴァニティ・フェア誌から、プリンスに関する記事用に紫色のポートレートを制作するよう依頼された。この時ヴァニティ・フェア誌は、ウォーホルが「関連材料」として使えるよう、ゴールドスミスの写真の使用許可を彼女のエージェントから取得(*3)した。彼女は使用料を受け取り、ウォーホルの作品がヴァニティ・フェア誌に掲載された時には彼女の名前もクレジットされている。

実は、ウォーホルはこのプロジェクトのために全部で16点のポートレートを制作していた。それらは全て、ゴールドスミスの写真の顔の部分だけをトリミングしたもので、シルクスクリーンプリントや、手描き風のものなど、さまざまな色やバリエーションで作られている。ウォーホルが亡くなるまで、これらの作品は保管されたままになっていた。

アンディ・ウォーホルの著作権と遺作を受け継いだウォーホル財団は、このうち12点を売却し、4点をウォーホル美術館に寄贈した。プリンスが死去した2016年、ヴァニティ・フェア誌発行元の の表紙として使うため、このシリーズのオレンジ色のバージョン「オレンジ・プリンス」の使用許可をウォーホル財団から取得。その雑誌を見たゴールドスミスは、自分の写真が基になっているとして、ウォーホル財団に報酬を払うよう求め、プリンス・シリーズの複製を管理する権利も要求した。

これを受け財団は、著作権を侵害していないという法廷の判断を得るため、先手を打つ形で17年に訴訟を起こし、勝訴している。この判決を不服としたゴールドスミスは、21年にニューヨーク州の控訴裁判所に控訴。ここではゴールドスミスが勝訴した。

ちなみに、同じ控訴裁判所で現代アーティストのリチャード・プリンスの作品をめぐる裁判が09年に行われている。このケースでは、写真家のパトリック・カリウが撮影した写真を基にリチャード・プリンスが制作した「Canal Zone(カナル・ゾーン)」シリーズが著作権を侵害しているかが問題になったが、判決ではプリンスの作品がフェアユースにあたるとされた。一方、ウォーホル財団対ゴールドスミスの案件ではフェアユースだと認められなかったのだ。ウォーホル財団はその後、最高裁に上告を行った。

この裁判とフェアユースの問題についてはこちらの記事もご参照ください。

審理の争点は、変容的利用か否か

10月12日の朝、ワシントンD.C.にある最高裁で法廷審問が行われ、ウォーホル財団の代理人であるレイサム&ワトキンス法律事務所のローマン・マルティネス弁護士に対し、判事たちが次々に質問した。大きな論点は、フェアユースの第1要素である「使用の目的と性質」を検討する際に、元の作品に新たな「意味やメッセージ」を加えているか、つまり変容的利用か否かがこの場合重要なのかということだ。

「使用の目的は、ヴァニティ・フェア誌の記事の挿絵とするためではなかったのですか?」とケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事は尋ねた。

「より一般的に言えば、確かにそれは目的の一部でした。私たちも、それが無関係だとは言っていません」とマルティネスは答えた。「しかし、実際に記事を読めば分かるように、"パープル・フェイム"というタイトルが付けられた は、当時プリンスが確立しつつあった、文化的アイコンとしての地位に焦点を当てたものでした」

マルティネスはこう続けた。「米国のセレブリティ文化の非人間的な側面の典型としてプリンスを表現した、まさにウォーホル的な作品をそうした記事に掲載したいと望むのはまったく自然なことで(中略)、ウォーホルが加えた新しい意味やメッセージは、必然的に元の作品の目的を変えていることになります」

サミュエル・アリート判事は、芸術作品が持つ意味を法廷がどう判断すべきなのか、そのために芸術家や評論家の証言を得るべきなのかという問題を提起した。そして、「もしアンディ・ウォーホルを証人として呼んだとしたら、彼は自分の作品の目的、そしてそのメッセージや意味について何と言うだろうか」と問いかけた。

「その質問に答えられたらいいのですが。判事もご存じの通り、彼は既にこの世にいません」とマルティネスが返すと、アリートは「それは分かっている」とそっけなく答えていた。

ジョン・ロバーツ最高裁長官は、モンドリアンやアルバースのような「単色の色面作品」を作るアーティストだと仮定してみようと提案した。色面を青から黄色に変えた場合、作品の意味が変わるのか。もしそうなら、「著作権侵害ではないと言えるだろうか」と問いかけた。

マルティネスは「色に対して著作権は主張できないと思います」と答え、そもそもの論点から外れないよう、こう続けた。「検討しなければならないのは、そこに新しい意味やメッセージが加えられたかどうかだと思います」

続いて、クラレンス・トーマス判事がどっしりと椅子に寄りかかりながら、くだけた調子で別の状況を仮定した。もし、シラキュース大学のフットボールチーム(チームカラーはオレンジ色)のファンである自分が、訴訟の対象となっているウォーホルの絵「オレンジ・プリンス」の大きなポスターを作り、その下に「がんばれオレンジ」というメッセージを入れ、試合でそれを振り回したり、売ったりするようになったら、マルティネスは提訴するだろうか、と。

この話をする間、法廷内は何度も笑いに包まれた。裁判に勝つにはトーマス判事の機知とクリエイティビティに敬意を表した方が得策と感じたのか、マルティネスは、それに合わせながらなんとか真面目に答えを返していたが、ポイントを稼げたようには見えなかった。

審理を通じて、特にゴールドスミスの代理人であるウィリアムズ・コノリー法律事務所のリサ・S・ブラット弁護士への質問の中で、繰り返し話題となったのが派生的作品、つまり、オリジナル作品の続編や翻案などの二次的創作物だ。これらについては法律上、元の作品の著作権者が権利を有することが明確になっている。

判決で大きく変わる“表現の自由”

派生的作品の例としては、テレビドラマのスピンオフ、小説を原作とした映画、楽曲のカバーバージョンなどがある。この日の法廷では、70年代の人気ドラマ「ハッピーデイズ」の続編や、小説を映画化した「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズおよび「シャイニング」が例としてあげられた。これは大昔に確立されたマネタイズと管理のためのモデルだが、自由な表現活動を制限する場合もある。

派生的作品とフェアユースに関する法の解釈が変更されれば、その影響は非常に広い範囲に及ぶ。そのため、懸念を覚えたさまざまな分野(アート、写真、デザイン、映画、テレビ、音楽、文芸、IT、図書館等)の団体や研究者などから、法廷にアミカス・ブリーフ(第三者の意見書)が数多く提出された。

リチャード・マイヤー、バーバラ・クルーガー、ロバート・ストーなどの評論家、アーティスト、キュレーターらがウォーホル財団の主張を支持する一方で、知的財産権産業と関連業界団体、そして彼らの弁護人たちは、アンディ・ウォーホルの事例をフェアユースと認めるほどその解釈を広げてしまえば、多くの産業が「存亡の危機」に直面すると警告している。

さらに、ウォーホルが別のプリンスの肖像写真ではなく、なぜゴールドスミスが撮影した写真を使用しなければならなかったのかという問題がある。この「必要性」の問題について、ブレット・カバノー判事は、それぞれの弁護士に質問した。

この問題は、ゴールドスミスの代理人のブラット弁護士が書面で提出し、米国政府の代理人であるヤイラ・デュビンが取り上げたものだ。ウォーホルがゴールドスミスの写真を使用したのは、その使用許可を取得したヴァニティ・フェア誌から提供されたからだという事実はあるが、裁判所がフェアユースではないと判断するための材料にもなり得る。

というのは、フェアユースにあたるかどうかを判断するための4つの要素と並んで、アーティストは、なぜ特定の著作物を使用したのか、その必要性を正当だと認められる形で説明しなければならないことがあるからだ。審問の終盤、カバノー判事は、まるで既に判決の方向性が決まったかのように、正当性を表現するために政府が適切だと考える文言を提示するようデュビンに求め、他の判事もそれに加わった。その結果、「必須、必要、あるいは少なくとも有用」という表現が示されている。

この日の審理は、マルティネス弁護士が反論を述べて終了した。彼は判事たちに対し、こう釘を刺している。いわく、今回の判決は、大部数の雑誌(2016年のプリンス追悼号)の表紙を飾る機会を、ウォーホルの作品がゴールドスミスから不当に奪ったのかどうかを判断するだけのものではない。もし、ゴールドスミスにウォーホルのプリンス・シリーズの著作権を与えたらどうなるのか。同シリーズの作品、また同様に他人の著作物を引用した作品を所有する美術館、ギャラリー、コレクターが、それを展示したり販売したりすれば、著作権侵害の責任を負うことになってしまう、と。

こうした判決が出れば、戦後美術や現代アートの世界だけでなく、コンテンツを創造し再利用するための既存の法的枠組みの上に構築されたデジタルメディアやソーシャルメディアなど多くの領域に対して、抑圧的に働くだろう。

もちろん一番の問題は、この判断が保守派優位の最高裁に委ねられていることだ。自分たちが押しつけたいイデオロギーに沿う判決を出すためには、前例を覆したり歴史を無視したりすることを厭わないからだ。クラレンス・トーマス(*4)が「道化役」、ブレット・カバノー(*5)が「理性の人」の役割を演じている現在の最高裁では、何が起こるか推測するのは難しい。(翻訳:野澤朋代)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年10月13日に掲載されました。元記事はこちら。