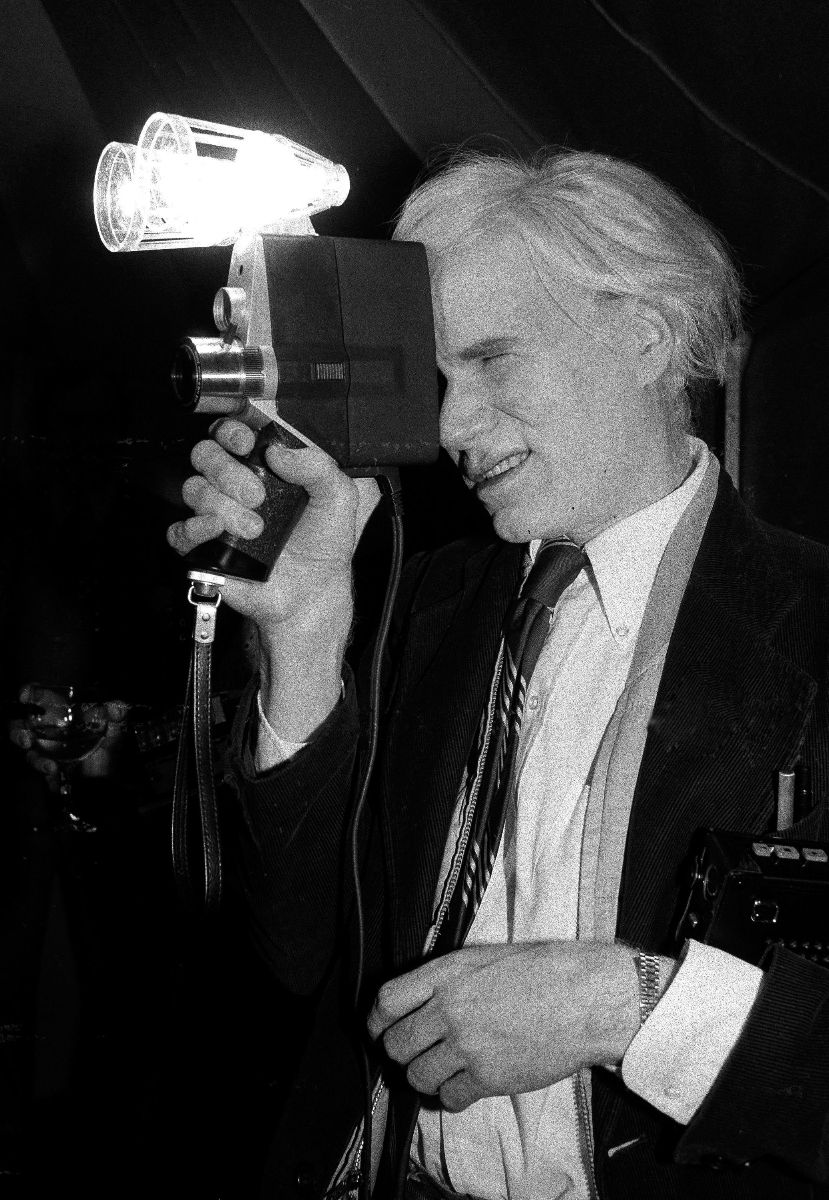

盗用か公正利用か。アンディ・ウォーホル対リン・ゴールドスミス裁判から著作権問題について考える

アンディ・ウォーホルは、写真家リン・ゴールドスミスが撮影した伝説的ミュージシャン、プリンスの写真をもとにポートレートシリーズを制作した。ウォーホルはゴールドスミスの著作権を侵害したことになるのだろうか? 一筋縄ではいかないこの疑問をめぐり、10月12日、米国連邦最高裁判所が審理を開始した。

裁判は、2016年、ウォーホルによる写真使用を疑問視する姿勢を示したゴールドスミスに対し、アンディ・ウォーホル美術財団(以下、ウォーホル財団)が先手を打って訴訟を起こしたことから始まった。下級審を経て、19年にはニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所でウォーホル財団の訴えを認める判決が下されている。しかし、21年には連邦控訴裁判所で控訴審が行われ、判決が覆された。

連邦控訴裁判所の決定はほとんどのケースで最終判断とみなされるが、ウォーホル財団はこれを不服として連邦最高裁判所に上訴し、10月12日に審理が始まった。

アートの本質について判断を迫られる裁判官

この訴訟の一方の当事者、リン・ゴールドスミスは、ニルヴァーナからボブ・マーリーまで、同時代の主要なミュージシャンのポートレートを数多く撮影し、100枚を超えるアルバムカバー制作に携わった著名な写真家だ。

ゴールドスミスは1981年、ニューズウィーク誌の依頼でプリンスを撮影。結局その写真は掲載されなかったが、ゴールドスミスは将来の使用のためにライセンスを保持した。アンディ・ウォーホルがヴァニティ・フェア誌の依頼を受け、表紙用にプリンスの画像を制作することになったのは、その3年後のことだ。同誌は、ウォーホルがゴールドスミスの写真を参照するにあたり、この目的に限定して使用することでゴールドスミスにライセンス料を支払っている。

話がややこしくなるのはここからだ。ウォーホルは同じ写真を使い、合意にはない別の作品も制作した。ゴールドスミスの主張によれば、2016年のプリンスの死後にヴァニティ・フェア誌がこれらの作品を掲載するまで、その事実を知らされていなかったという。作品はウォーホルの著作物とされ、その後数億ドルで販売されている。

最高裁の判断は、ウォーホル財団の主張通り、ウォーホルがゴールドスミスの画像を使用したことをフェアユース(公正利用)とみなすかどうかにかかっている。

フェアユースとは、米国著作権局の説明によると、「特定の状況下において著作権で保護された作品の無許可使用を認めることにより、表現の自由を促進する」という著作権法における法理だ。

フェアユースを判断する際、裁判所は以下の4つの要素を考慮する。

1.使用の目的と性質(商業目的か、それとも教育目的かなど)

2.著作物の性質(映画や歌などの創作よりもニュース記事はフェアユースの対象になりやすい)

3.使用された著作物の部分の量と実質性

4.使用が著作物の潜在的市場や価値に与える影響

審理に際しては、このうち1. の要素が最も重視されると見られるが、よく使われる抗弁は、使用が変容的利用(transformative use)にあたるというものだ。変容的利用とは、元の著作物が新しい作品の作者によって変容し、新しい性質や意味を持つことを意味する。

ゴールドスミス側は、ウォーホルによる写真の使い方は変容的利用にあたらないと主張すると思われる。つまり、ウォーホルによるプリンスのシルクスクリーン作品がゴールドスミスの写真のままであることは明らかで、新しい意味は生じていないという見方だ。これに対してウォーホル財団は、作品はあくまでも変容的利用にあたるという立場を貫いている。

芸術作品の目的や性質を法廷で審議するのはたやすいことではない。知的財産権専門の弁護士でアーティスト関連の案件を数多く扱っているケリー・S・ゴードンは、ARTnewsの取材に「司法制度は、そもそも芸術的価値について判断を下すところではない」と言う。「美術史における作品の重要性を判断するのと、作品が変容的利用にあたるかどうかを判断することの線引きはとても微妙なものだ」

この一件はアーティスト同士の争いにとどまらない

この訴訟はアーティストから法学者までを巻き込み、議論百出の状態になっている。ゴードン弁護士によると、「双方の立場から提出された弁論趣意書の内容は、本当に多岐にわたっている。ドキュメンタリー映画の制作者、写真家、美術館関係者など、さまざまな人が関わっているが、意見は完全に二分されている」

アーティストのバーバラ・クルーガーとキュレーターのロバート・ストーは、ウォーホル財団を支持する立場から、共同でアミカス・キュリエ(法的助言者制度)の趣意書を提出。クルーガー自身の作品を例として挙げながら、美術史において作家は常に他の作家の作品を参照し、手本としてきたと主張している。

クルーガーとストーの弁護士は趣意書の中で、「(クルーガーは)写真などの視覚メディアを、現代の文化的生活の記録を残す手段として捉えている。クルーガーは既存の写真やビデオを使用することで、こうした記録に直接的に関与し、現代を視覚的に記録した画像や動画に関する自らの見方を効果的に示す作品を制作できる」としている。この趣意書の結論は、「多くのアーティストにとって、作品を通して伝えたいと思う芸術的メッセージは、元の作品を逐語的に、またはほぼ逐語的に再現することにこそある」というものだ。

クルーガーとストーは、フェアユースの適用基準が厳しくなるのは、創作活動にとってマイナスだと主張している。実際、アーティストやコンテンツ制作者が高額な費用のかかる訴訟を恐れて著作物の使用や参照を控えるようになり、文化交流や言論が制限されてしまう可能性もある。

メディア専門の弁護士で映画制作者でもあるポール・シノルは、最近アトランティック誌に寄稿し、この訴訟はビジュアルアーティスト同士の争いを超え、米国における表現の自由に対する根源的な脅威になっているとの見方を示した。シノルはさらに、「最高裁の判決は新たな原則を生み出し、それが今回の争い以外にも適用されるようになる。ゴールドスミスの訴えは、この件に関する写真の使用だけではなく、同様の手法による全ての作品に影響を与えることになりかねない」と論じている。

アプロプリエーションの手法を用いるアーティストと著作権訴訟の長い歴史

著作権侵害や盗用で訴えられたことのあるアーティストは、アンディ・ウォーホルだけではない。これまでリチャード・プリンス、ジェフ・クーンズ、シェパード・フェアリー、ナディア・プレスナー、バーバラ・クルーガーが著作権侵害で訴えられ、さまざまな判例が残されている。

今年も、ポスト・インターネット・アーティストと呼ばれるライダー・リップスのNFTコレクション「RR/BAYC」に著作権侵害が多々あるとして、「Bored Ape Yacht Club(ボアード・エイプ・ヨット・クラブ、略称BAYC)」の生みの親、ユガラボがリップスを訴えている。リップス自身は、BAYCの画像を取り入れて制作したRR/BAYCは、BAYCやNFT全体を風刺するものだと説明している。

この手の訴訟で最も有名なのは、米国の画家で写真家のリチャード・プリンスのケースだろう。2009年、彼はフランス人写真家パトリック・カリウが出版した『Yes, Rasta(イエス、ラスタ)』(2000)の中の写真を絵画《Canal Zone(カナルゾーン)》に使用したことから、著作権侵害で訴えられた。11年3月、米連邦地裁判事はプリンスに対し、カリウの写真を使用した絵画のうち売れていないものを破棄するよう命じる判決を下している。しかし1年後の控訴審で、フェアユースかどうかの再検討を命じられた5点を除き、判決はほぼ覆された。

当時、ニューヨーク大学のアート・ロー(美術品に関する法律)教授、エイミー・アドラーは、この判決はプリンスにとって大きな勝利であるとの見方を示し、アート・イン・アメリカ誌に対して次のように語っている。

「裁判所は、元の作品に対して何らかのコメントをしていないものであっても、フェアユースとして認められうると判断しました。作品が変容的利用にあたるかどうかを決定する基準は、プリンスの証言ではなく、作品が見る人にどう受け取られるかだというわけです。これが正しい判断だと言えるのは、著作権法の根底には公共の利益への考慮があるからです。つまり、個人が表明する意図に左右されるのではなく、新しい作品の創造によって全ての人が得られる価値を重視するべきだという考え方です」

下級裁判所と上級裁判所でプリンスの絵画に対する判決が食い違った根本的な原因は、「合理的観察者が、プリンスの作品は変容的利用にあたり、フェアユースだと認めるかどうか」という問題設定にある。これについてニューヨーク州のセルジオ・ムニョス・サルミエント弁護士は、アート・イン・アメリカ誌に「合理的観察者」とは誰かという問題が解決されていないと語っている。

クルーガーらアプロプリエーション(*1)の手法を用いるアーティストたちの言い分は、フェアユースはアート制作の必然であるというものだろう。現在の芸術家が、過去の芸術家たちによる革新の恩恵を受けているのは明らかだ。それこそが美術史というもので、これまで数々の名作がインスピレーションとアプロプリエーションの間で生まれている。しかし、美術史における価値は法的防御の根拠になり得るのだろうか。

*1 「流用」「盗用」の意。過去の著名な作品、広く流通している写真や広告の画像などを作品の中に文脈を変えて取り込むこと。

ウォーホル財団は、1つの解決策を提案している。それは、一見して作品の意味が明らかでない場合、美術史家などの専門家に発言権を持たせるというものだ。リチャード・プリンスに対する訴訟では、彼を支持するラウシェンバーグ財団も、これと同じ議論をしている。

しかし、その場合、公平な美術評論家などというものが存在するのかという別の問題を考えなくてはならなくなる。

美術を専門とする弁護士で、国際法曹協会の美術・文化財・遺産法委員会の共同議長を務めるニコラス・オドネルは、ARTnewsの取材にこう答えている。「米国の法制度では、『公平な専門家』は存在しない。裁判では双方がそれぞれ専門家を巻き込み、自分の側の専門家が優れている理由を主張するものだ」。

美術史の問題か? ライセンスの問題か?

オドネル弁護士の見解では、ゴールドスミス対ウォーホルの訴訟は「根本的にライセンスの問題」であり、変容的利用かどうかを議論するのは的外れだという。

「この論争は、2016年のプリンスの死に際して、ウォーホル財団が金銭を受け取って作品の使用を許諾したことに関するものだ。ニュース性の高い話題を雑誌で取り上げるためにプリンスの画像を探す人たちがいて、ウォーホルのシルクスクリーン作品の使用が許諾された。それによってゴールドスミスが蚊帳の外になってしまったというわけだ」

この見方からすれば、これは市場と金銭をめぐる争いであり、アートの意味に関するものではない。

これまでのところ、この訴訟の関係者は意味の問題を回避しようとしている。たとえば、控訴裁判所は、ウォーホルのアートのスタイルではなく、作品の制作状況に着目して著作権侵害があったと判断した。つまり、写真はゴールドスミスのクレジット表記を入れたうえで1回限りの使用が許諾されていたのに、その後ゴールドスミスの知らない間に15回使用され、プリンスの死にあたってはヴァニティ・フェア誌がこのシリーズのライセンスを取得し、ゴールドスミスのクレジット表記なしで掲載されたことを指摘しているのだ。

ゴードン弁護士は控訴裁判所の判決について、「自分たちは判断を下す立場にはないとし、芸術的に中立の立場を示した」と解説する。「ウォーホルの知名度の高さが、ウォーホルが作品を通して新たなメッセージを発しているかどうかという微妙な議論に影響を与えかねないという懸念があったのだろう」

ゴードン弁護士はこう続けた。「しかし、無名のアーティストで作品数が少ない場合は、作品に新しいメッセージや意味があるかどうかを裁判所が判断するのは、さらに難しくなるはずだ。著作権侵害で訴えられた側が何らかの意味をでっち上げ、裁判所が正確な判断を下せないという事態が懸念される」(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年10月12日に掲載されました。元記事はこちら。