キュビスムを大解剖! その誕生から現代アートへと続く、美術史上の大変革を読み解く

キュビスムという言葉を聞いたことがある人は多いだろう。また、キュビスムの絵がどういうものか、それなりに想像がつくのではないだろうか。しかし、アートファンであっても、それを明確に説明できる人は少ないかもしれない。改めて、その特徴と意義を振り返ってみよう。

キュビスムという美術史上の大きな流れがあり、それがどんなものかをぼんやりとでも知っているのなら、この運動を代表するアーティストであるパブロ・ピカソのことも当然知っているに違いない。男尊女卑や性犯罪者のような振る舞い、女性に対する非道な扱いにもかかわらず、彼の名は今も天才芸術家の代名詞となっている。

たとえばピカソの《アヴィニョンの娘たち》がレオナルド・ダ・ヴィンチの《モナリザ》と大きく違うのは、多くの人にとって一目瞭然かもしれない。しかし、15世紀から500年にわたってヨーロッパで発展してきた西洋美術の伝統に対し、キュビスムがどれほど大きな革命を起こしたかについては、アートに親しんでいない一般の人々にとってはあまり馴染みがないことだろう。

ルネサンス期にギリシャ・ローマの古典様式が復興して以来、連綿と守られてきた美術の規範は、20世紀初頭に登場したキュビスムによって根底から覆された。すでに19世紀の芸術家たちがこうした規範に反旗を翻してきたが、キュビスムがそれに最後の一撃を加え、以降登場するいくつもの前衛芸術運動へとつながる道を切り開いたのだ。

キュビスムはまた、より大きな歴史的展開の前触れでもあった。形式や構図、絵画空間について、当たり前とされていた前提を粉々に打ち砕いたこの潮流は、今から振り返れば1815年にナポレオンが敗北して以来ヨーロッパを支配してきた保守的な政治秩序の崩壊を視覚的に予見していたように思われる。キュビスムが爆発的な激しさで伝統を打破してから程なくして、それと同じような激震が、第1次世界大戦での大量殺戮、そして大戦のきっかけをつくった君主制の終焉という形で世界を揺さぶることになる。そう考えると、20世紀を理解することはキュビスムを理解することから始まると言えるかもしれない。

「本物らしい絵」からの脱却

芸術運動としてのキュビスムは比較的短命で、10年ほどでピークに達し、その成果がほかの運動に吸収されたり代替されたりする中で終焉を迎えた。彫刻作品も作られたが、概ね絵画が中心で、前述のようにローマ帝国崩壊後1000年の間、失われていた古代ギリシャ・ローマ時代の美学の再発見から構築されたパラダイムを覆すものだった。

ルネサンス期に復活した古典様式は自然に忠実な絵画を追求するもので、オールドマスター(15〜18世紀の巨匠画家)の時代として知られる数百年の間にさまざまな技法が発展。幾何学的な線遠近法や、遠くの景色を霞んだように表現する空気遠近法、明暗のグラデーションで立体感を表現するキアロスクーロ(明暗法)などを組み合わせて、対象物や空間の奥行きの錯覚を生み出した。また、油絵の具や釉薬、ワニスの普及によって光を透過させながら色彩を重ねられるようになり、絵筆の跡も最小限に抑えることが可能になった。

その結果もたらされたのは、平面上に緻密に描かれた「本物らしい」絵だ。さまざまな技法を組み合せることで、情景を永久に固定することができる「比喩的な窓」とも言うべきものができたのだ。のちの時代に写真が発明されるまで、絵画は存在を視覚的に記録するための主要な道具となった。

ルネサンスをきっかけに発展した美術の規範では、作品に何が描かれているのか判読できることが大前提だった。その後勃興したさまざまな様式(マニエリスム、バロック、ロココなど)では、その限界に挑戦する画家たちもいたが、核となるこの考えが完全に放棄されることはなかった。19世紀の印象派においてさえこれは変わらず、たとえばモネが描いた干し草の山は、まだ干し草の山のように見える。

ところがキュビスムでは、本物らしさの追求という肝心かなめの考え方が捨て去られた。キュビスムは、対象物とその接地面の関係を解体してできた平らな形の集まりを同じ層に並べ、奥行きの感覚をなくした。また、複数の角度から対象物を見た様子が同じ画面の中に表現され、しばしば、上から見たり周囲から見たりという視線の動きを示唆するような、ずれ動くパターンとして描かれた。つまり、キュビスムは特定の視点から見た物を静的に表現するのではなく、見ることの運動性を喚起するものだったと言える。

後期印象派とセザンヌの役割

キュビスムは20世紀美術のスタートを知らせる号砲であると同時に、19世紀、とりわけその末期に画家たちが取り組んできたさまざまな課題の終着点でもあった。フランス絵画はキュビスム誕生の75年ほど前から、芸術アカデミーの厳格な規則から脱却しつつあった。オールドマスターを手本に体系化された絵画や彫刻の決まりごとは、徐々に捨てられていき、制度としてのアカデミーの力は確実に低下していった。

象徴的なのは、芸術アカデミーが最も格上だとみなしていた歴史画が廃れ、二流、三流のジャンルとされていた肖像画、風景画、静物画などに人気が移っていったことだ。キュビスムでは、特に静物画が重要な位置を占めるようになる。詩人で批評家のシャルル・ボードレールが語ったように、教会や国家、古典的な神話の称揚というアカデミーが重視したテーマに代わり、現代生活を描くことに焦点が移っていったのだ。

キュビスムの誕生に向けた動きは、1880年頃にスーラ、ゴーギャン、ゴッホ、セザンヌなど、今では誰もが知る後期印象派の画家たちの登場によって始まった。彼らは、それぞれ性質やテーマが大きく異なる作品を生み出したが、それまでにない絵の具の塗り方を追求したという共通点がある。

その中で最も驚くべき革新を実現したのは、色彩を光学的要素に分解し、小さな点として表現したジョルジュ・スーラだ。点描と呼ばれるこの技法は、絵画の見方に決定的な影響を与えた。

スーラの絵では、近くに寄って見ると図像は細かい点の集合へと解体されるが、一歩後ろに下がると、図像がまた完全に再現される。あたかも、網点(あみてん)の集合である機械印刷の写真や絵のように。筆使いを敢えて目立たせるのが印象派の特徴だったが、スーラはさらに踏み込んだ形で図像と筆致との結びつきを緩めたのだ。

同世代の画家たちは、それぞれのやり方でスーラの後に続いた。しかし、ポール・セザンヌ以上に過激な形でそれをやってのけた者はいない。スーラの筆致を噴霧器に例えるなら、セザンヌの筆致はノミのようだ。彼はそれを用いて平坦な画面を削り、鋭く切り立った筆致を多方向に振るった。単一の視点から情景を描くことが多かったセザンヌの作品は、まるで抽象画のようだ。そして、ギザギザと重なり合う筆致には、キュビスムの萌芽を見ることができる。

原点となったピカソの《アヴィニョンの娘たち》

1907年の夏に完成したパブロ・ピカソの《アヴィニョンの娘たち》は、キュビスムと現代アートの原点となる作品だ。女性蔑視や性的搾取が問題視され、かつてのようにピカソを手放しで讃える風潮はなくなってきているものの、美術史の分水嶺となった《アヴィニョンの娘たち》への評価は揺らいでいない。

この傑作の生誕地は2つある。1つはもちろんピカソのアトリエで、もう1つはパリのトロカデロ民族誌博物館だ。ピカソは、《アヴィニョンの娘たち》の制作に取りかかった頃にこの博物館を訪れ、フランス人がアフリカの植民地から収奪した部族の仮面を目にした。その結果、この絵はピカソが当初予定していたのとはまったく違うものになる。

《アヴィニョンの娘たち》では、ピカソがかつてアトリエを構えていたバルセロナの赤線地帯の娼館にいた5人の女性のヌードが描かれている。女性たちは娼婦で、男性客の視線に体を晒している。当初、ピカソの習作には2人の男性も描かれていた。いずれも船員だが、彼のメモには1人は医学生だとの記述もある。ところがピカソは、トロカデロ民族誌博物館の展示を見た後に男性を消し、女性たちのうち3人の顔をアフリカの仮面のように描き変えた。

この絵の色彩は、ピカソが「青の時代」に使っていたブルーと、「バラ色の時代」に使っていたピンクで構成されている。絵の具の扱い方にはセザンヌからの影響の大きさが見て取れるが、それ以上に重要なのは、彼がセザンヌの筆致からヒントを得て、三角形や菱形の構成として人物と背景の両方を表現していることだ。そこでは一切の遠近感が排除され、テーブルの上に置かれた静物は画面の下方にある平らな面となり、右下の仮面の女性は背中を向けつつ首をぐるりと捻ってこちらに顔を向けている。

現代の感覚で《アヴィニョンの娘たち》を見ると、「男性のまなざし」(*1)と「植民地の女性を好きなように扱える白人男性の特権」の、ダブルパンチを食らったような違和感を覚える。しかし、ピカソは当然そのようには見ていなかったし、当時の美術愛好家にしても同じだ。ただし美術愛好家たちは、この絵のプリミティヴィズム(*2)を絵画の作法への反逆として受け止めていた。

*1 視覚芸術や映像メディアの中に存在する「男性=見るもの」「女性=見られるもの(男性の欲望の対象)」という非対称な権力構造。

*2 「原始的・未開(primitive)」とされ、否定的に見られていた非西洋の文化に影響を受けた芸術。

ピカソ、ブラック、そしてキュビスムの誕生

《アヴィニョンの娘たち》を描いた同じ年、ピカソはジョルジュ・ブラックと出会った。その後4年間にわたり、ピカソが美術史に開けた風穴を2人で発展させていくことになるが、これを分析的キュビスムと呼ぶ。

《アヴィニョンの娘たち》を最初に見た1人であるブラックは、そのときの感想を「違和感があった」とのちに語っている。とはいえ彼はそれ以降キュビスムに傾倒し、ピカソとほとんど見分けがつかない絵を制作するまでになった。2人の協働は非常に緊密なもので、1人が描いた絵にもう1人がサインをするまでは完成と見なさないという取り決めがあるほどだった。ブラックはその関係を、「ロープでつながれた登山者たち」のようだと表現している。

間接的とはいえ、キュビスムという言葉もブラックの作品から生まれたものだ。ピカソと出会う直前、ブラックはセザンヌの影響を強く受けた風景画を描いており、1908年と1909年に開かれた2つの展覧会に作品を出品していた。その両方を見た批評家が、ブラックの作品を立方体にたとえて「キュービック・オディティ(立方体のような奇妙なもの)」と呼んだという。ただし、キュビスムという呼称が正式に使われるようになったのは1911年のことだ。

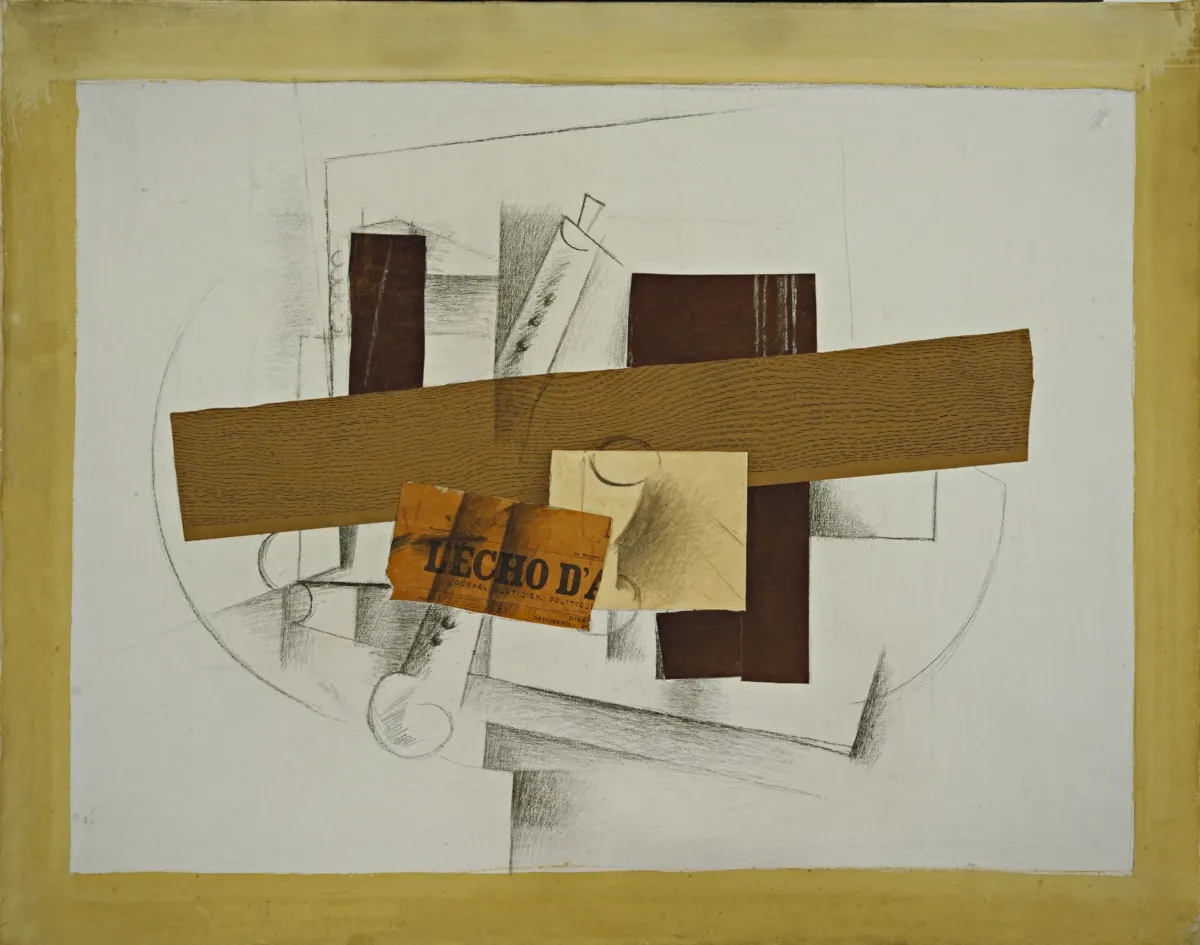

だがそれ以上に重要なのは、新聞紙や壁紙の端切れをカンバスに貼り付けたコラージュをブラックが考案したことだろう。だまし絵のジャンルに対するある種のメタ的批評でもあるこのシンプルな手法は、キュビスム以上に20世紀美術に大きな影響を与えることになる。芸術と現実の間の隙間を埋めるこの手法は、現実世界の事物を多様な形態で作品に取り込む戦略の先駆けでもあった。

総合的キュビスムとそれ以降

分析的キュビスムの可能性を追求し尽くしたと考えたピカソとブラックは、1912年から1913年にかけて総合的キュビスムを展開し始めた。この2つのアプローチは一般の鑑賞者には見分けにくいかもしれないが、確かに別のもので、特に色使いに顕著な違いが出ている。

分析的キュビスムでは、茶色、灰色、青といった地味な色調ばかりが使われている。2人とも、この時点では見る者の目を楽しませることより、新たな様式を刷り込むことに注力していたためだ。ある意味で総合的キュビスムの誕生は、分析的キュビスムがその役目を果たし終え、もはやその主張を強調する必要がなくなったという認識の表れでもあった。結果、鮮やかな色彩が再び登場し、それまでになかったテクスチャーが加わり(コラージュも含む)、ごちゃごちゃと入り組んでいた構図は、より平面的で落ち着いたものになった。

同時に、ロベール・ドローネー、ホアン・グリス、フェルナン・レジェ、マルセル・デュシャンなどのアーティストたちもキュビスムのスタイルを取り入れるようになった。1913年のニューヨークのアーモリーショーでセンセーションを巻き起こしたデュシャンの《階段を降りる裸婦》は、「板材工場の爆発」のようだとメディアで揶揄されている。

キュビスム、オルフィスム、ピュリスム

キュビスムの評判が広まるにつれ、それを超えようとするいくつもの芸術運動が誕生した。当時はまさにイズム(主義)の時代で、新しいスタイルは他との差別化のために理論的なマニフェストを必要とした。たとえば、詩人のギヨーム・アポリネールが命名した「オルフィスム」は、色彩と人間の五感を結びつける抒情的な抽象画の様式で、この一派にはチェコのフランティシェク・クプカや、ドローネーとその妻ソニアがいる。ピュリスム(純粋主義)は、ル・コルビュジエやアメデエ・オザンファンが中心となって唱えた様式で、余分な装飾性を削ぎ落とした純粋なフォルムを追求した。

デ・ステイル

20世紀美術を特徴づける絵画の脱構築はキュビスムから始まったが、デ・ステイル(オランダ語で「様式」の意)は、これをさらに推し進めて絵画をその構成要素にまで分解した。1917年にオランダで興ったデ・ステイルは、絵画だけでなく建築やデザインなどにまで広がる分野横断的な運動だ。

このグループには、テオ・ファン・ドゥースブルフ、ヘリット・リートフェルト、J・J・P・アウトなどのメンバーがいたが、最も有名なのはピエト・モンドリアンだろう。パリ滞在中にキュビスムの影響を受けた彼は1912年から1917年までこの様式で作品を作り、交差する黒い線と赤、黄、青の色面で構成される特徴的な作風の土台となった。

イタリア未来派

イタリアの詩人フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティは、1909年にパリの新聞フィガロ紙に「未来派宣言」を発表。20世紀の社会の革命的な熱気と猛スピードで進む技術革新を称える新しい芸術が必要だと訴え、その達成に必要ならば暴力をも容認すると主張した。マリネッティは国家の健全性のためには戦争が不可欠だと考え、戦争は「世界を衛生的に保つ唯一の方法」だと表現するなど、排除主義的な言説を著作の中で熱心に唱えた人物だ(それが間違っていたことは第1次世界大戦の塹壕戦によって証明された)。

マリネッティの運動は文学の分野で始まったが、すぐにウンベルト・ボッチョーニ、カルロ・カッラ、フォルトゥナート・デペーロ、ジーノ・セヴェリーニ、ジャコモ・バッラ、ルイジ・ルッソロなどのアーティストたちが加わった。

マリネッティの思想を絵画に反映させようと試みた彼らは、最初のうちは適切な視覚言語を見つけるのに苦労したようだ。たとえば、バッラとボッチョーニの初期の絵は、スーラに影響を受けたスタイルで描かれている。これはディヴィジョニズモ(分割主義)と呼ばれ、イタリアにおける後期印象派のアプローチの1つだ。しかし、1911年にセヴェリーニがパリでキュビスムに出会うと、このスタイルはすぐに未来派に取り入れられ、さらに発展していった。

キュビスムは絵画の常識を覆したとはいえ、扱う題材は比較的地味な旧来通りのものだった。これに対して未来派は、自動車や列車、戦争などのイメージを取り入れることで、スピードや音、動きといった性質を表現し、形が重なり合うキュビスムのスタイルをピカソやブラックの想像をはるかに超える形で活性化させた。また、未来派の色使いは、キュビスムよりはるかにカラフルだった。

ロシアのクボ=フトゥリズム(立体未来主義)

マリネッティは未来派による政治的な革命を夢見るだけだったが、ボリシェヴィキが1917年に政権を握ったロシアの前衛芸術家たちは、現実の革命に巻き込まれていった。後に構成主義(詳細は後述)などの運動がソビエト連邦の理想を表す公式の芸術として用いられるようになるが、ロシアのアーティストたちは第1次世界大戦とそれに続くロシア革命の前に、キュビスムと未来派の融合から出発して独自のスタイルを確立している。2つを合わせたこの様式は、当然ながらクボ=フトゥリズム(立体未来主義)と呼ばれるようになった。

その名が示す通り、クボ=フトゥリズムは、ピカソやブラックによるフォルムの脱構築と、機械時代のアナーキーな精神を芸術に吹き込むというマリネッティの主張を組み合わせたものだ。だが、より重要なのは、そのスタイルをロシア化したことにある。農民の生活や正教会などをテーマにした作品には、祖国への深い愛と国家の魂を信じる心が反映されていた。

興味深いことに、クボ=フトゥリズムのもとになったフランスやイタリアの芸術運動には見られない、この精神的な要素こそロシアの前衛芸術が純粋な抽象に向けて大きく舵を切ることになる要因だった。それは、形而上学的な問題を表現する方法を模索した結果だと言える。また、カジミール・マレーヴィチやミハイル・ラリオーノフといった男性に加え、ナタリア・ゴンチャロワ、リュボーフィ・ポポーワ、オルガ・ロザノワといった女性アーティストが多数参加したこともクボ=フトゥリズムの特徴だ。

キュビスムと未来派から影響を受けたもう1つの運動が、第1次世界大戦が始まった頃にロンドンで生まれたヴォーティシズム(渦巻派)で、その主な提唱者は作家で芸術家のウィンダム・ルイスと詩人のエズラ・パウンドだ。

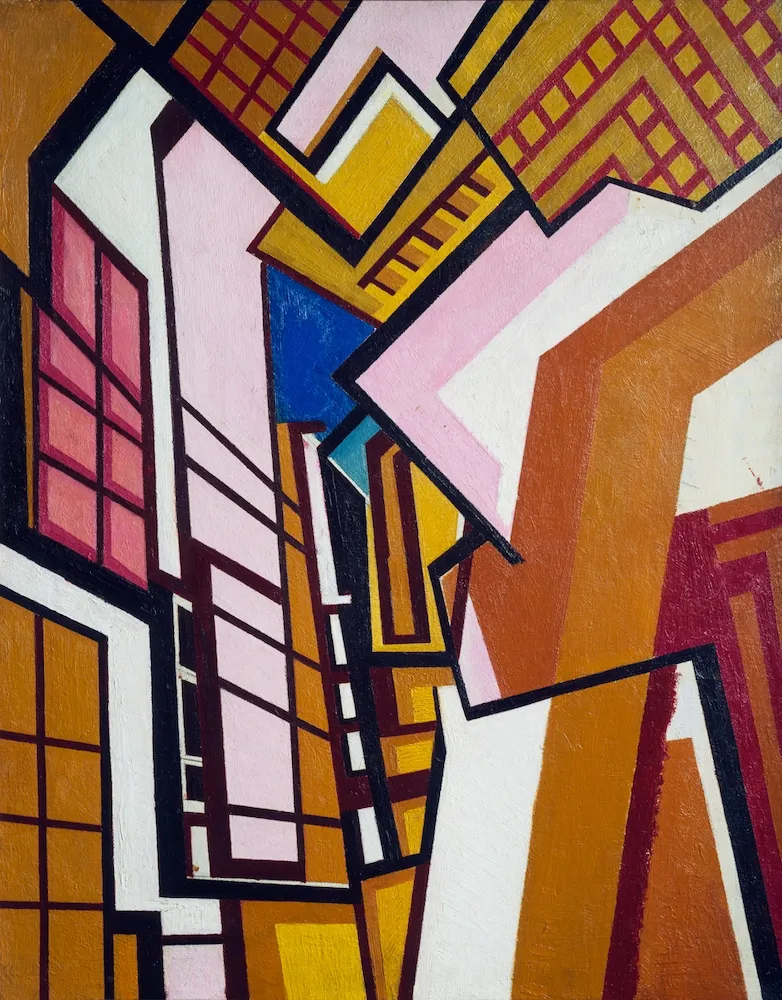

エドワード朝時代のイギリスの保守的な感性に衝撃を与えるべく興ったヴォーティシズムは、文学と視覚芸術の分野で展開された。すぐに廃刊になってしまったが、ヴォーティシズムの雑誌のタイトル、「Blast(爆発)」という言葉にこの運動の意図が凝縮されている。ハードエッジ(*3)絵画の前身となるような抽象主義が追求され、その特徴である遠心力を感じさせる構図は、戦争の狂気に飲み込まれていく当時のヨーロッパの空気を反映していた。

*3 色面や線などをはっきりとした輪郭で描くことで平面性を追求した絵画。奥行きの錯覚や筆致、塗りムラを排した。

ヴォーティシズムの作家には、ルイスのほかに、アメリカ人のジェイコブ・エプスタインとフランス人のアンリ・ゴーディエ・ブルゼスカという2人の彫刻家、そしてイギリス人の画家デビッド・ブロンバーグがいた。

キュビスムと彫刻

前述したように、キュビスムでは絵画に比べ彫刻は目立たない存在だった。しかし、またもピカソのおかげで、彫刻は20世紀美術の中で大きな役割を果たすことになる。興味深いことに、ピカソは彫刻家としての正式な教育を受けていないが、結果的にはそれが功を奏したようだ。立体作品に対する先入観を持たず、実践を通して学んでいった彼は、《アヴィニョンの娘たち》を完成させてから5年後に《ギター》(1912)を制作。絵画で起こした革命を彫刻の分野でも成し遂げた。

厚紙や紐、針金で作られた《ギター》は、複数の平面を貼り合わせたりつないだりして、今にもバラバラに解けてしまいそうに見えつつも、対象物を全体として表現している。キュビスムから生まれたコラージュの手法を立体物に変換したこの作品は、固い塊から彫り出されたのではなく、建築物のように組み立てられたものだ。これは、彫刻の制作方法に大きな地殻変動が起きたことを示している。

キュビスム彫刻は、ロシア構成主義にも直接的な影響を与えた。この運動の創始者ウラジーミル・タトリンは、1913年にピカソのアトリエを訪れた際に《ギター》を目にしている。ピカソが成し遂げたことの意味を理解したタトリンは、帰国後、銅と木を使ってピカソのスタイルをよりいっそう抽象化した《Corner Counter-Relief》(1914)を制作した。

同じく後世に大きな影響を与えたもう1つのピカソの彫刻が、《アブサンのグラス》(1914)だ。鋳造したブロンズに彩色を施したこの作品は、《ギター》に比べるとオーソドックスな彫刻だ。ところが、ピカソは最後の仕上げとして本物のアブサンのスプーン(砂糖の上からこの酒を注ぐ時に使う平たく穴の空いた道具)を置き、どんでん返しを図った。こうして、ファウンド・オブジェ(*4)で作られたアサンブラージュ(*5)という、まったく新しい彫刻のジャンルが生まれた。

*4 自然にある物や日常生活で使われる人工物(特にアートに転用されたもの)。

*5 日用品や廃品などの物体を寄せ集めて作品化する方法、およびその作品。

第1次世界大戦末期には、マレーヴィチやモンドリアンなどがそれぞれキュビスム理論を極限まで突き詰め、描写対象を持たない作品を制作するようになる。それと同時に、ダダ、表現主義、シュルレアリスムなど、さまざまな芸術運動が勃興してきたことで、キュビスムは次第に影が薄くなっていった。そんな中、ピカソ自身も新古典主義からシュルレアリスムに至るまで、さまざまな様式を試みている。だが、その頃にはすでに彼の評価は確立されており、もはやどんなスタイルかは大した問題ではなくなっていた。

結局のところ、キュビスムは大成功を収めたからこそ短命に終わったと言えるかもしれない。その役割は、19世紀から20世紀にかけての短い間に、美術史の中で長く続いてきた1つの道を、別の道へとつなぐことだったのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews