障がい者のアートパフォーマンスは見世物なのか? 両腕のないアーティストの回顧展で考える

ロレンツァ・ベットナー(1959-94)は、チリでドイツ系の両親のもとに男性として生まれた。事故により両腕を失ったあとにドイツへ移住し、芸術大学に通う頃には公の性自認を女性に変えている。アーティストとして数多くの自画像を制作し、30代半ばでエイズの合併症のため亡くなった。ニューヨークのレスリー・ローマン美術館で8月14日まで開催中の回顧展、「Requiem for the Norm(標準的なものへのレクイエム)」をレビューしつつ、ベットナーがどんなアーティストだったか見ていこう。

1989年にベットナーがパステルで描いた自画像がある。絵の中の彼女は、自信に満ちた魅惑的な目つきで左肩越しにこちらを見つめる。髪が風になびき、筋肉質な裸体の彼女の背景には虹色のグラデーションが描かれている。背景のグラデーションは足元で深く濃い青になり、そこに立っているようにも見える。

背景には、地面、いわばダンスフロアの床のように白い足跡が散らばっている。この自画像はいろんな意味で、ダンサーでもあったベットナーの恐れを知らない踊りを表現しているようだ。彼女のグルーヴ感が、刺さるように伝わってくる。

自画像のベットナーには両腕がない。それよりも、ドガのように洗練された線描や無垢な雰囲気、巧みな色使いなどの細部が印象に残る。背景は、わざとらしくもあるが繊細で、彫刻のようなベットナーの姿と風になびく髪に反射した色がおだやかさを醸し出している。

両腕のないベットナーは、そういった描写を足と口でやってのける。しかし、「Requiem for the Norm」に展示された20点あまりの自画像の中に描かれているのは、創作に格闘する障がい者ではない。赤ん坊に哺乳瓶でミルクをやったり、つま先で本のページをめくりながら読書をしたりする、平凡な暮らしの中のやさしい姿だ。ベットナーの自画像は、同情や賞賛を集めるためものでもないし、障がいを隠すものでもない。ただただ喜びに満ちて美しい。

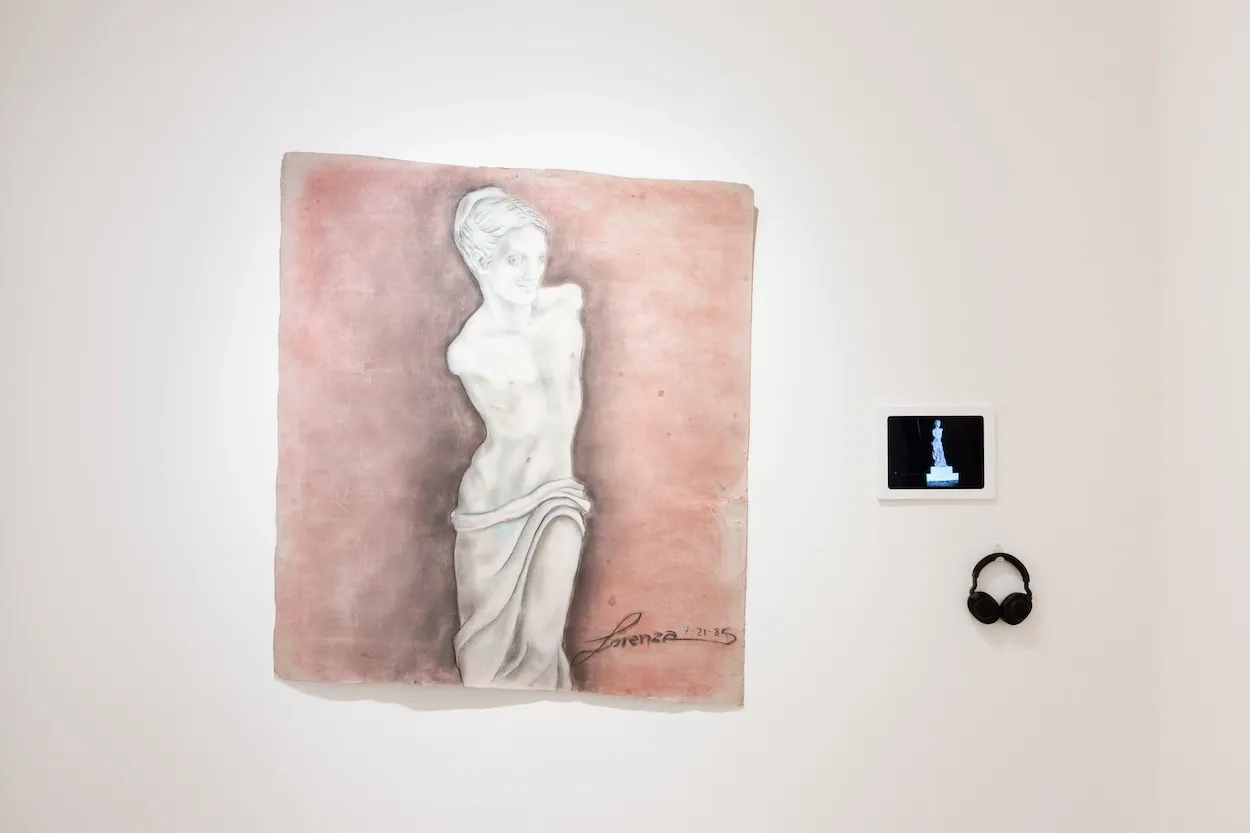

この回顧展では、ベットナーの16年にわたるキャリアから、絵画、写真作品のシリーズ、パフォーマンスの映像や写真、ポスターなどの資料が展示されている。1987年の画期的なパフォーマンス、《Venus de Milo(ミロのヴィーナス)》のビデオには、ベットナーが体に白い石膏の粉を塗り、下半身に布をまとって台の上に立つ様子が映っている。作品のタイトル名になっている古代ギリシャの腕のない像と同じポーズを20分以上も取り続けた後、台座から降りて去る時にベットナーは観客にドイツ語で問いかける。「もし美術品が自らの意思で動いたら、どう思いますか?」

この皮肉たっぷりの作品は、私たちがとらわれている固定観念を変えようとするものだ。芸術作品の中に描かれたり、古代の遺物から連想されたりする時、あるいはメタファーとして表現される時、障がいは神秘的で美しいものとされる。その一方で、日常生活における障がい者は、たいてい好奇の目で見られるか、敬遠されることにベットナーは注目したのだ。

ベットナーは、アーティストのデビット・ヘヴェイが言うところの「エンフリークメント」(障がい者を奇異なものとして見世物的に捉える健常者の傾向)に果敢な抵抗を試みてきた。しかし、回顧展のキュレーター、ポール・B・プレシアードの構成の仕方は、ベットナーの努力を無にしているように思える。

彼は作品以外に、かなりのスペースを制作風景の映像や写真といった記録的資料の展示に割いている。しかし、ベットナーの自画像は、障がい者が実際にそんなことができるのかという上から目線の浅い認識を超越しているからこそ強烈なのだ。それに、最も不可解だったのは、フリーダ・カーロがベッドで絵を描いている写真があまり脈絡なく展示されていたことだ。関係性と言えば、かつてベットナーが障がい者の先輩へのオマージュとして、自分の顔に一本眉を書いたことがあると来場者用パンフレットに紹介されているだけである。

プレシアードの考え方は、今回展示されているマイケル・スタールバーグによるドキュメンタリー(1991)でベットナーが回想している内容に影響を受けているようだ。カッセル芸術大学で学んでいた時、自分がすることは全てパフォーマンスだとある教授に言われたという。彼女は、そういう発言は慣れっこだからか気にする様子もなく語っているが、私はそのコメントを腹立たしく思った。また、ベットナーがドローイングをしている映像が台座に乗せられて、まるでそこでパフォーマンスをしているかのように展示されていたのも疑問に思う。アートを鑑賞することと障がい者を受容することは本来区別すべきであるのに、それを混同しているのだ。

ベットナー自身の作品以外に彼女を取り上げたものは多くないが、その1つに1991年のファーバーカステル(筆記具や画材のブランド)の広告がある。もちろん、彼女が自ら出演を決めたわけだが、足と口を使って絵を描くところを見せるのに積極的だったのか、経済的な必要性からそうしたのか、あるいはその両方の理由が複雑に絡み合っていたのかは分からない。

キュレーターのプレシアードはこの広告について、「ベットナーは、障がいを抱える芸術家が、経済的理由から人前でパフォーマンスを披露する傾向が古くからあることを訴えている」と語る。しかし、私は納得がいかない。彼女はこの歴史を批判的に「訴える」のに必要な距離を取ることができたのか。それとも、障がい者は施設に収容され、雇用機会が極端に限られている状況の中で生きてきた彼女自身が、パフォーマンスをしなければならないというプレッシャーを感じていたのだろうか。なぜ、彼女の作品だけに焦点を当てなかったのだろう?

ジェンダーとは常にパフォーマンスであるという重要な概念を、ベットナーもプレシアードも共有していることは感じられる。ただ、それを障がい者に対して安易に応用することはできない。障がい者たちは、自分たちのことをじろじろ見たり、見世物のように扱ったりする社会への抵抗を続けているからだ。今回のキュレーションの構成を見ると、いま障がいを持つアーティストの多くが肖像画や具象画から遠ざかっているのも不思議ではない。画一的な構成によって、自己表現はたやすく損なわれてしまうのだ。(翻訳:平林まき)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年5月20日に掲載されました。元記事はこちら。