ブラインド・スポットのその先へ──再び「彫刻刀が刻む戦後日本」展をめぐって:山本浩貴(文化研究者)評

ふつうの人々や子どもたちの彫った木版画を通して、戦後の日本社会をたどる「彫刻刀が刻む戦後日本―2つの民衆版画運動」が町田市の国際版画美術館で7月3日まで開かれた。資料も含めて約400点を展示。農村や工場、学校などでの日々の暮らしや平和への願いが、労働者や農民、児童らの視点で描かれた。美術史であまり語られてこなかった側面に光を当てたこの展覧会について、当メディアで掲載済みの美術批評家・菅原伸也氏の評も踏まえ、金沢美術工芸大講師で文化研究者の山本浩貴氏が論評する。

町田市立国際版画美術館で開催していた「彫刻刀が刻む戦後日本─2つの民衆版画運動展」は2022年7月初旬に閉幕をむかえたが、その会期中に美術関係者を中心に大きな話題となり多くの観客が同美術館を訪れた。筆者も例にもれず会期終盤に町田にある同館を訪れたが、小田急線町田駅から(距離はさほど離れていないが)巨大な坂を経由するアクセスの大変さ、あるいは「版画」という一般的にはやや「地味」とされがちなメディアに焦点を絞った企画展であるにもかかわらず、多くの美術史・芸術学の研究者や学生、文化批評家、アーティスト、キュレーターらが次々と足を運んで自らの所感をSNSやブログ上で公開している。加えて他の人文社会科学系諸分野の研究者たちからも──少なくとも筆者の周りでは──小さくない関心が寄せられているように思われる。筆者が町田に足を運んだのは週末の土曜日であったが、その影響を差し引いても会場は一般的な美術展ではあまり見られないほど数多くの観客で賑(にぎ)わっていた。

上野誠「ヒロシマ三部作」から《男》(1959年)木凹版、510×320mm、町田市立国際版画美術館蔵。上野は被爆者を描くことをライフワークとした

注目を集めた展覧会、良質なレビューが多数

「彫刻刀が刻む戦後日本」がいわゆる美術業界内外で注目を集めていたことは、今日まで本展に関する長短さまざまな文章が発表されていることからもうかがえる。筆者が目を通したものに限っても、この『ARTnews JAPAN』に掲載された美術批評家・菅原伸也氏による論考(「戦後日本美術史のブラインド・スポット──「彫刻刀が刻む戦後日本」展をめぐって」)、彫刻家・批評家の小田原のどか氏が『芸術新潮』で連載中の展覧会記での展評(「版画に宿る抵抗の精神」)、東京国立近代美術館研究員・横山由季子氏が『Tokyo Art Beat』に寄稿したレビュー(「『私たち』の美術史に出会える展覧会」)などが挙げられる。そのいずれもが各筆者独自の視点から同展に切り込んだ力作だが、すべての評者が同展の意義を高く評価している点は共通している。どの論考も示唆に富む論点を提出しており、一読の価値がある。なお、「彫刻刀が刻む戦後日本」を企画した当人である町田市立国際版画美術館学芸員・町村悠香氏は『artscape』に同展の調査・成立過程をめぐる「キュレーターズノート」を寄稿しているが(「2つの民衆版画運動が現代に照射するもの──『生活』的アプローチの広がりとジレンマ」)、ここで考察の対象に含めるのは第三者による客観的なレビューに限定し、この文章は例外的な扱いとしたい。とはいえ、「彫刻刀が刻む戦後日本」展だけではなく、青山真也監督のドキュメンタリー映画『東京オリンピック2017都営霞ヶ丘アパート』(2020年)や国立ハンセン病資料館(東村山市)で開催された「生活のデザイン ハンセン病療養所における自助具、義肢、補装具とその使い手たち」展とも絡めて執筆された同キュレーターズノートは読み応えのある良文であることは付言しておきたい。

死角の先にある消失点、「民族の問題」

このように、良質なレビューが豊富に存在する現状に対して屋上屋を重ねる必要はないようにも思えるのだが、一点だけどうしても気にかかることがあり、町田から勤務先のある金沢に戻る新幹線のなかでこの論評を構想している。「どうしても気にかかること」とは、既存のレビューから「民族の問題」への着目が抜け落ちているように感じられる点だ。だがすぐに強調しておきたいのは、このレビューを書いている理由は上記レビューの各論者を批判することではないということである。繰り返しになるが、いずれの評論も限られた字数のなかで各人の専門性や関心から重要な論点を抽出している。ゆえに、本稿のねらいは「彫刻刀が刻む戦後日本」展が有するポテンシャルをさらに深く掘り下げて開示することだ。そのプロセスの先には、菅原が戦後日本美術史の「ブラインド・スポット(死角)」──この論点自体には大いに賛同するが──と呼んだものよりもさらに深部にある、いわば「バニシングポイント(消失点)」の存在が照らし出されることになると筆者は考える。

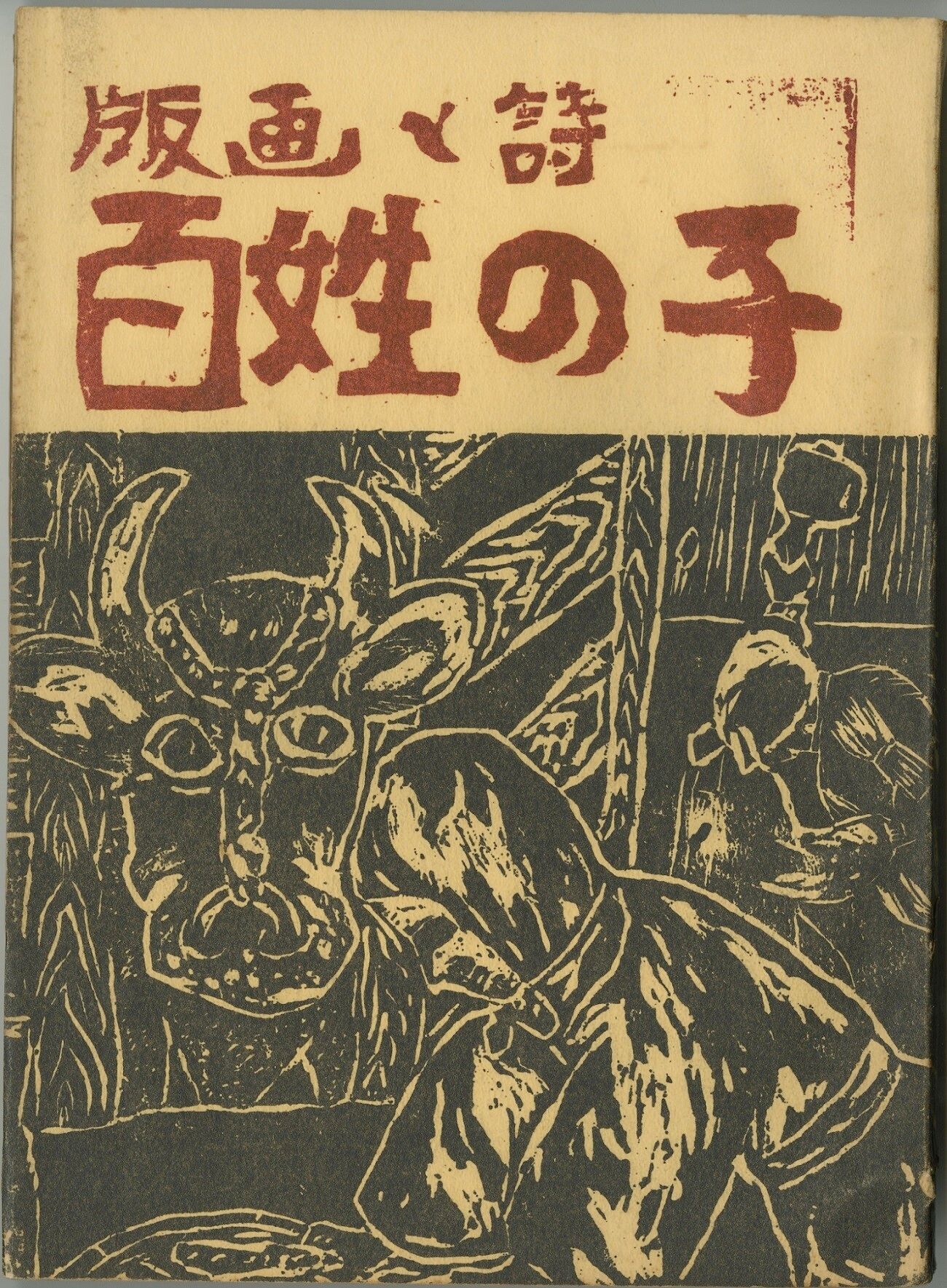

石川県羽咋郡志賀町立下甘田小学校(指導:前田良雄)《版画と詩 百姓の子》(1959年3月10日)木版・謄写版、246×180mm、志賀町蔵

そのバニシングポイントをあぶり出すべく筆者が着目したいのが、「民族の問題」という視座であることはすでに述べた。上述のレビューで菅原が適切に指摘するように、「彫刻刀が刻む戦後日本」展が取り上げた「戦後版画運動」と「教育版画運動」、より一般化すれば──これも菅原が例に挙げているように──「ルポルタージュ絵画」を筆頭とする(そして、ほかにも丸木位里・丸木俊夫妻が1950年から1982年のあいだに共同制作した《原爆の図》などを類例とする)1950年代の政治的実践は戦後日本美術史における「ブラインド・スポット」となっている。そして、その現象が「冷戦構造が固定化していくなかで、欧米との関係に偏った美術史において見えにくくなっていった」(菅原「戦後日本美術史のブラインド・スポット」)ことに起因するという菅原の指摘はきわめて的確であろう。戦後日本美術史、とりわけ戦後初期の政治的・前衛的芸術実践を専門とする文化研究者のジャスティン・ジェスティも著書『戦後初期日本のアートとエンゲージメント』(2018年、コーネル大学出版局)で、このことを「1950年代の激動の文化政治が看過される傾向(the tendency to overlook the tumultuous cultural politics of the 1950s)」(p. 63)と言語化している。

国民国家の枠組みで失われてきた少数民族の芸術

そのうえで、そうした力学に加え、ここで日本美術史において支配的であるナショナルな (国民国家を基盤とした)枠組みについて注意を払うことは有益だ。筆者は清原悠編『レイシズムを考える』(2021年、共和国)に寄稿した論考「トランスナショナル・ヒストリーとしての美術史に向けて──ブリティッシュ・ブラック・アートを中心にレイシズムに抗するアートを考える」で、この点に関して批判的に検証した。同論考は旧イギリス植民地にルーツをもつ「ブリティッシュ・ブラック・アーティスト」の戦後史に焦点を当て、国家をこえた移動を背景とする黒人アーティストたちの活動を周縁化してしまう、定住者中心・白人中心的なイギリス美術史の陥穽(かんせい)を批判的に前景化することを試みた。さらにそこではイギリスの事例を中心に据えたが、筆者は日本における在日コリアン美術の周縁化にも言及した。つまり、エスニック・マイノリティ(編集部注:少数民族)の芸術表現は、戦後、国民国家という「想像の共同体」(ベネディクト・アンダーソン)を自明の前提とした美術史という学問分野で優勢となっているナショナルな枠組みのなかで見過ごされてきたし、さらに悪い場合には、かつての帝国の負の歴史としての植民地支配を忘却しようとする「国家」と「国民」の共謀のなかで意図的に「消失」させられてきた。『在日朝鮮人美術史 1945–1962──美術家たちの表現活動の記録』(2021年、明石書店)の上梓や文凡綱(ムン・ボムガン)著『平壌美術(ピョンヤン・アート)──朝鮮画の正体』(2021年、青土社)の翻訳などに代表される、在日朝鮮人美術史を専門とする美術史家・白凛(ペク・ルン)氏の近年の仕事はこのバニシングポイントに果敢に挑戦し、そこに新しい光を投じていくという重大な意義を有するものである。

小口一郎『鉱毒に追われて』から《治水か破水か》(1972年)木版・ポスターカラー、450×710mm、小口一郎研究会蔵

前置きが長くなったが、ここまで述べてきたような点を踏まえると、本展にはさまざまな(東)アジアにルーツをもつ作家や、近代日本の帝国主義・植民地主義に関連する歴史的出来事が少なからず登場するという事実に目を向けることができる。例えば、李平凡(本名:李文琨)が中心的に関わった『浮萍集 木刻版画』(1943年)は、戦時中に華僑(中国からの移住者)への取り締まりが厳しくなる状況のなかで編纂(へんさん)され(小田原は、戦後日本の版画における華僑の人々を媒介とした中国からの影響関係に言及している)、同じく李が指導した神戸中華同文学校の生徒らが作った木刻作品をまとめた『華僑児童木刻散集 1号』(1946年)には戦争で犠牲となった児童の作品も含まれていた。あるいは、美術教師を務めていた青山武美の指導のもとに神戸朝鮮中学校の生徒らが制作した一連の版画作品もある。その一部は、GHQと結託した日本政府が発布した「朝鮮人学校閉鎖令」に対して民族教育の自由を求めて決起した「阪神教育闘争」(1948年)を文脈としている。ほかにも朴史林(パク・サリム)の木版作品が表紙を飾った『朝鮮美術』3号(この雑誌は「一般社団法人在日コリアン美術作品保存協会」の所蔵となっているが、在日コリアンの芸術・文化の保存を目的とする同団体の創設者・代表者が前述の白凛氏である)、あるいは当時中学生であった海野光弘が在日コリアンの居住地を題材に作成した版画作品を集めた『朝鮮部落※』(1954年)も注目に値する。海野の取材プロセスに配慮を欠いた一方的な部分があり、教師を務めていた蒔田晋治が当地を訪れて住人に事情を説明したというエピソードからは、海野が蒔田の助けを得ながら、制作体験を通して成長していく様子が想像される。これらは先述したナショナルな枠組みのなかで「日本」美術史から排除されがちであった要素である。これらは日本で展開された芸術実践であり、日本という国に深く関わるイシュー(編集部注:問題)を扱っているにもかかわらず、その担い手や扱っているイシューのために、ナショナリティ(同:国籍)、エスニシティ(同:民族性)の観点からバニシングポイントへと落ち込んでいった。「彫刻刀が刻む戦後日本」の意義は、こうした事例を広く「日本美術」の枠内で取り上げ、それを(さまざまな論者らが述べているような)ほかのあまり知られていない(周縁化されてきた)芸術実践と並列したことに(も)あると筆者は強く感じた。

※編集部注:作品名の「部落」は「集落」のことを指す。

小林喜巳子《私たちの先生を返して ―実践女子学園の斗い―》(1964年)木版、530×1000mm、個人蔵

もうひとつの消失点、女性作家

なお、しばしば戦後日本美術史のもうひとつのバニシングポイントとして「ジェンダーの問題」が挙げられる。この点に関して、本展における数少ない女性作家の一人である小林喜巳子に着目しながら小田原も横山もレビュー内で言及している。「小林喜巳子《私たちの先生を返して─実践女子学園の斗い─》(1964年)も一見の価値がある。本作が捉えたのは1962年に実践女子中学・高校で起きた学園民主化闘争で、教員の解雇に反対する女子生徒たちの集会の様子だ・小林は東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業した女子学生の第1期生」(小田原「版画に宿る抵抗の精神」)。「また、展覧会や図録でも指摘されているように、女性作家の存在は極端に少ない。そんななか、作家として版画運動に参加した女性であり、群像画によって女性たちが主体となった運動を描き出した小林喜巳子の存在は際立っていた。」(横山「『私たち』の美術史に出会える展覧会」)。「民族の問題」についても類似の指摘ができるだろう。

版画制作を通して、子どもたちは何を学び、考えたか

最後のセクションは1950年代以降の「教育版画運動」にフォーカスし、日本各地における版画制作を通じた教師と生徒の学びの痕跡が披露されていた。本稿の論点に関して注目に値するのは、秋田県田代町立越山小学校6年生+庄司時二による≪版画で綴る「花岡事件」 あの山を越えて≫(1984年)である。1945年に秋田県で起きた花岡事件は、強制連行されて鉱山で働かされていた1000人ほどの中国人労働者が過酷で理不尽な労働環境に耐えかねて一斉蜂起した出来事である。自らの暮らす地域近郊で発生した同事件について知り、当時の小学生たちはどのようなことを考えたのだろうか。その後、1990年代以降の日本では歴史修正主義が目立つようになり、関東大震災時の朝鮮人虐殺や第二次世界大戦中の占領地における日本軍の略奪、あるいは「慰安婦」問題などの日本の帝国主義にまつわる歴史記述が教科書から次々と姿を消し(またはコラムなどのかたちで片隅に追いやられ)ていくこととなる。時を同じくして、排外主義的なナショナリズムが国内に広がり、在日コリアンなどのエスニック・マイノリティに対する差別意識や排除行動が現実のものとなっていった。現在(2022年7月)公開中の斉加尚代監督のドキュメンタリー映画「教育と愛国」は、こうした状況は変わっていないどころかかえって深刻化していることを明らかにしている。私たちが「彫刻刀が刻む戦後日本」展から学び、考える糧として活用できることはこうしたところにも存在している。

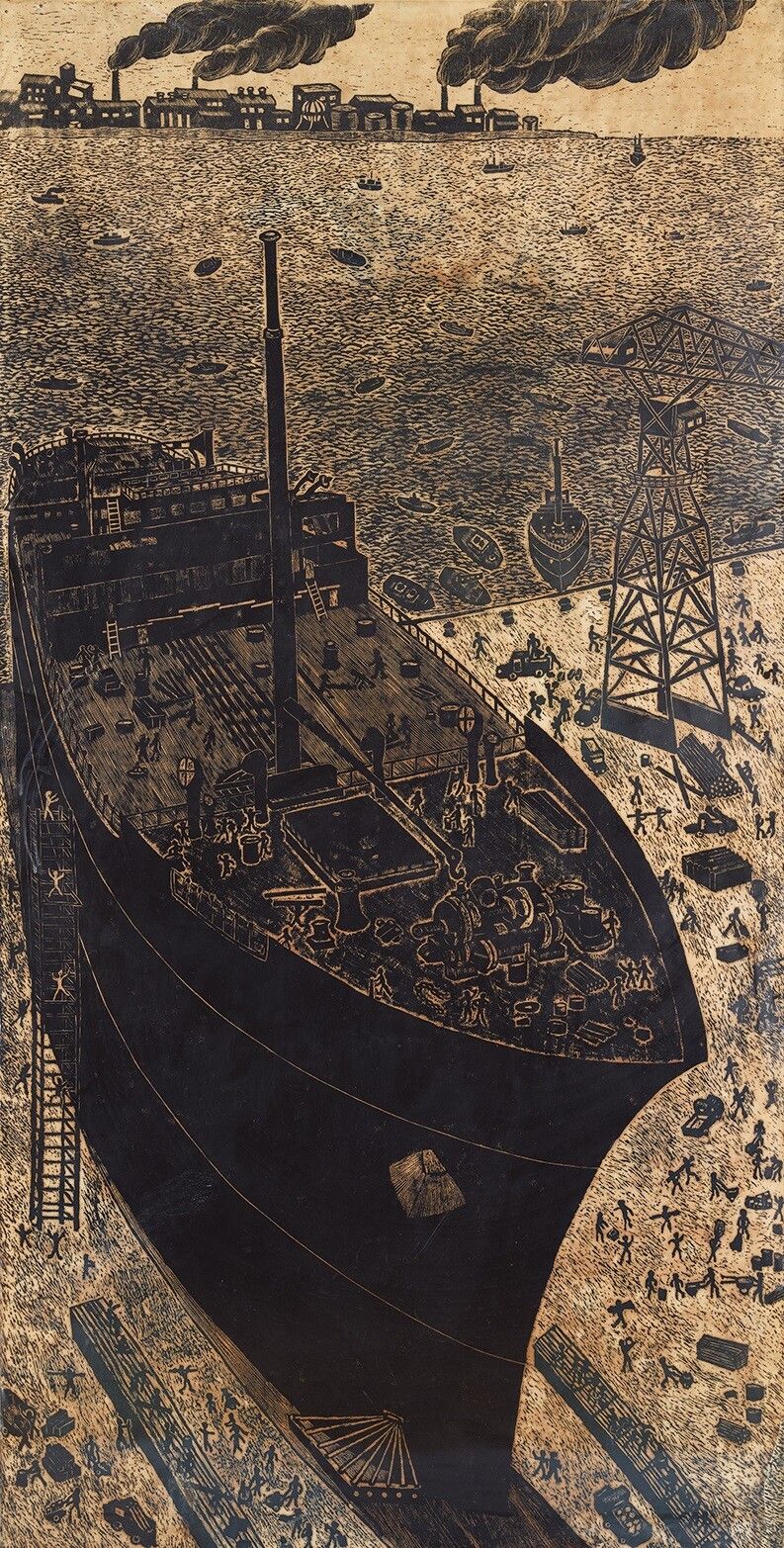

神奈川県川崎市立東大島小学校版画クラブ6年生12名(指導:浪江年博)《造船所》(1968年)木版、1800×900mm、川崎市立東大島小学校蔵

展覧会名:「彫刻刀が刻む戦後日本 2つの民衆版画運動」

会期:2022年4月23日〜7月3日=会期終了

会場:町田市立国際版画美術館

住所:東京都町田市原町田4-28-1

展示室:町田市立国際版画美術館 企画展示室1、2

なお、同展についての美術評論家・菅原伸也氏の批評はこちら。