ス・ドホの空中に浮かぶ不思議な“家“。作品に込められた意味と、パブリックアートの役割

半透明の薄布で家をかたどったス・ドホの作品は、今回のフリーズソウルで注目を集めていた。彼の作品は日本でも東京都現代美術館、金沢21世紀美術館、十和田市現代美術館に所蔵されているほか、これまで何度か個展が開かれている。ス・ドホの最新プロジェクトの内容と現在の社会における意味を、アーティストで評論家、キュレーターでもあるミラ・ダヤルが考察する。

天井からつるされた薄い布の間仕切りが、空間を区切っている。分厚くなっている縫い目の部分は、ドア、窓、柱、レンガ、窓格子などの輪郭だ。空中に浮かぶこの塊が、実物大で正確に再現しているのは実在する家。つまり、通常は重力によって地面に固定された構造物だ。ス・ドホの作品の中で最もよく知られる、この「ファブリック・アーキテクチャー」シリーズでは、建物の内部には何もない。まるで、コンピューターで生成した画像が現実の空間に出現したかのように。

がらんとしたこの感じは、ス・ドホの幼少期の環境からくるものかもしれない。1960年代から70年代にかけてソウルで育った彼は、《Seoul Home/Seoul Home/Kanazawa Home/Beijing Home/Pohang Home/Gwangju Home(ソウルの家/ソウルの家/金沢の家/北京の家/浦項の家/光州の家)》(2012)で見られるような、部屋の区分がはっきりと固定されていない伝統的な家屋に住んでいた。

それに加え、ス・ドホの作品では、長く彫刻家の関心事であり続けてきたネガティブ・スペース(*1)の概念が、いくつかの重要な機能を担っている。1つは、それによって観客を招き入れられること。空中に浮かぶ作品では下から見上げることで、建築の断片のような床置きの作品では廊下の部分を歩くことで、観客はその建築空間の内部に入って行ける。

*1 物体の間に存在する空の領域。図像に対する地の部分(余白)。

また、彼の仕事を語る時にしばしば言及される、故郷を離れた人々の移動の物語を想起させる機能もある(ス・ドホは1991年に韓国から米国に渡り、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインとイェール大学で学んだ)。さらに、そこに存在するはずのものについて考えさせる機能もある。この空間には誰が住むのか。どのように分割されるのか。壁は他のどんな建築的要素を支えるのか。この構造を可能にする土台はどんなものか……と。

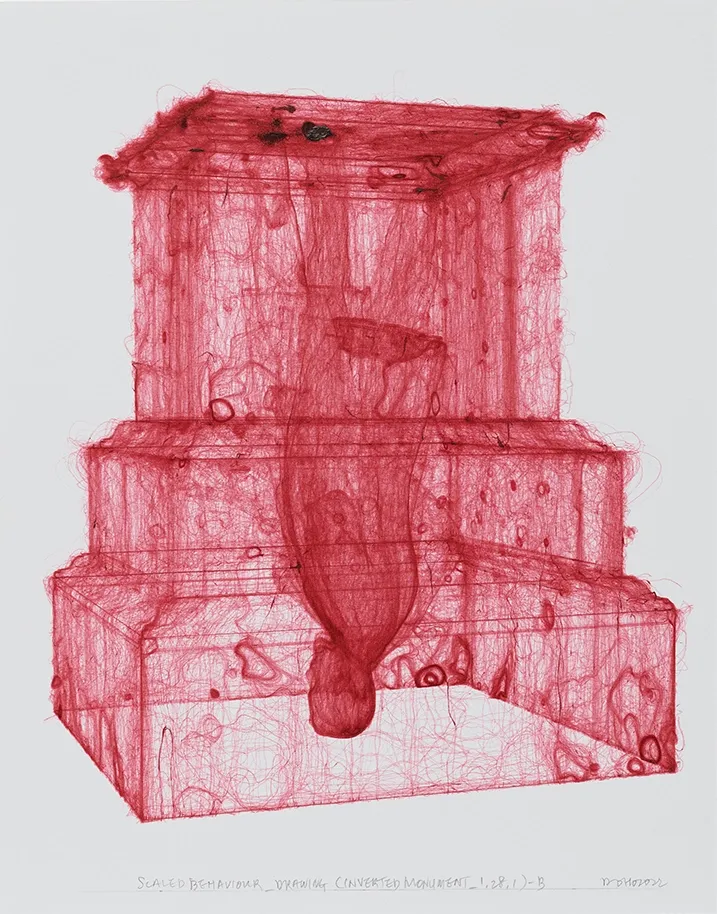

最後の問いかけは、ス・ドホの最新プロジェクト、《Scaled Behaviour_drawing(Inverted Monument_1.28.1)-B(計測された行動_ドローイング〈逆さのモニュメント_1.28.1〉-B)》(2022)にもつながる。これは実在する3つのモニュメントの3Dスキャンを合成して機械が描いたもので、逆さまになったスーツ姿の男性像が台座の内部にくり抜かれ、頭が地面についたようになっている。

このドローイングは、現在ニューヨークのリーマン・モーピン・ギャラリーで開催中のス・ドホの個展(2022年9月8日〜10月29日)で展示中の彫刻作品《Inverted Monument(反転したモニュメント)》(2022)の基になったものだ。プラスチックフィラメント(糸状の樹脂素材)を用い、ドローイングを立体に変換した彫刻の空洞部分の表面は、まるで網目状の血管か髪の毛の束のようで、名もない人物の身体が放つ不思議な存在感が強調されている。

ス・ドホ《ScaledBehaviour_drawing(InvertedMonument_1.28.1)-B (計測された行動_ドローイング〈逆さのモニュメント_1.28.1〉-B)》(2022)紙にペン画(ロボットによる) 約28 × 35.5cm Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London

ス・ドホが関心を持っているのは、いたるところにある台座という物体が人々の認識に与える影響だ。台座には、その上に置かれているのはきっとこういうものに違いないと思わせてしまう力がある。彼はあるインタビューでこう語っている。「文を書くのに似ているんじゃないかと思います。文は主語や動詞などで構成されますよね。その中で接続詞の重要性は見落とされがちですが、そこに注目すれば、文章の核となる意味がつかめる。台座は、二者択一の構造として機能するものなのでしょう。私たちはそれを押し付けられたまま、深く考えずに受け入れてしまいますが」

台座をめぐるス・ドホの問いかけは、作品の展示空間としてのギャラリーと、そこでの見せ方が、本当に中立的なのかどうかを問う議論とも接点がある。これについては、ブライアン・オドハティが70年代に発表した著作が有名だ。彼は『Inside the White Cube(ホワイト・キューブの内部で)』の中で、20世紀に入ってから台座がいかに「溶けて」いったかを指摘。代わりに床が台座となり、ギャラリーは外界とはっきりと隔てられた「ゼロ空間」になったと書いている。

しかし、ス・ドホの作品はどちらかというと、公共空間という外界で、今も確固たる機能を果たしている台座そのものに深く関係している。さほど知られていない彼の初期作品のいくつかは、何かを支えるために作られた頑丈な構造物を不安定化させようと試みていた。また、「ファブリック・アーキテクチャー」に関連する初期のコミカルなスケッチには、脚が生えた箱型の家が走っている様子が描かれている。

このモチーフは、ニューヨークのパブリック・アート・ファンドの依頼で1998年に制作された《Public Figures(公的な人物たち)》にも通じる。何も乗っていない巨大な石の台座をよく見ると、その下に何百体もの小さなブロンズ像が並んでいる。そして、小さな像の全部が両腕を頭上に伸ばして台座を支えているのだ。ス・ドホはこの彫刻をブルックリン・コモンズに設置するにあたり、毎晩台座が少しずつ公園内を移動する仕掛けを作ろうと計画していた。安全上の理由から実現しなかったが、制作から20年以上が経った今、彼はいかにしてこのオブジェに再びスポットライトを当て、その機能を再考するかという問題に立ち戻っている。

ブルックリンのメトロテック・センター・コモンズにあるス・ドホの《Public Figures(公的な人物たち)》(1998–99) ファイバーグラス、樹脂、スチールパイプ、パイプ継手、約274 × 305 × 213cm Courtesy Public Art Fund, New York

ブラック・ライブズ・マター運動をきっかけに巻き起こったのは、奴隷制や植民地主義を象徴する人物の彫像が各地に設置されていることに関する議論だ。そんな中、ス・ドホは2009年から住んでいるロンドンにあるモニュメントについて調べ始めた。ある調査によると、リストアップされた約1000体近い像のほとんどが、歴代の国王やコロンブスなどの白人男性で、その多くが似たようなポーズを取っているという。

彼は、それぞれの人物についての詳しい情報よりも、モニュメントに用いられる視覚言語や、歴史がどのように様式化されているかに興味を持った。毎日のように像の前を通り過ぎる市民は、やがて台座の上の男性を“記念”することに慣れてしまう。すると、台座の上の彼らを「見る」ことがなくなるだけでなく、彫像以外の人々の不在を見過ごしてしまうのではないかとス・ドホは指摘している。

今では、こうしたモニュメントの問題点は広く共有されるようになった。しかし、それをどうすべきかについては、合意点が見つかっていない。倒したり、落書きしたり、破壊したり、撤去したりするのが正解なのか、それとも残しておくべきなのか。あるいは、溶かして新しいモニュメントを作るべきなのか。

ス・ドホは、美術館への移設には反対している。なぜなら、美術館もまた植民地主義の産物であり、かつて偉人とされた人物の像を美術館に設置すれば、その評価を永続的なものにしてしまうからだ。また、別の人物を称えるために台座を使い続けることにも興味がないようだ。彼が提示する答えは、抽象的かつ逆転したもので、空虚でありながら走り去る家のスケッチと同様にユーモラスだ。まさに、崩壊する台座に頭から飲み込まれた男の抜け殻のように。(翻訳:野澤朋代)

※本記事は、Art in Americaに2022年9月2日に掲載されました。元記事はこちら。