「アスファルト・アヴァンギャルド」――砂漠のハイウェイと現代アート

フェニックスの北、砂漠が始まるあたりを車で走っていると、ハイウェイの美とも言うべきものがはっきり見えてきた。それは、少なくとも自分にとっては、意外なことだった。

その日、運転をしていた友人は先入観なく何でも受け入れるタイプだ。一方の私は暗示にかかりやすく、たとえばパーティーに行く前に楽しそうだと思えば楽しい時間を過ごすことになるし、その逆なら最悪な時間を過ごすことになる。ドラッグを試したときでさえ、やっぱりこんなものかと思っただけだ。

アリゾナへロードトリップに行くことにしたのは、コロナ禍のニューヨークで状況の好転を待ち続けるのにうんざりしていたからだが、ハンター・S・トンプソンの『ラスベガスをやっつけろ(Fear and Loathing in Las Vegas)』(*1)を読み、モンテ・ヘルマン監督のロードムービー「断絶(Two-Lane Blacktop)」を見たからでもある。ロードトリップがどんなものか分かっているつもりだったから、砂漠を旅する計画に同意した。美しい山々や不思議な形の岩、サボテン、渓谷をたっぷり見て、その美しさで人生が豊かになるだろうと考えていたのだ。アリゾナ、ユタ、コロラド、ニューメキシコ、テキサスを回ったが、その期待は裏切られなかった。

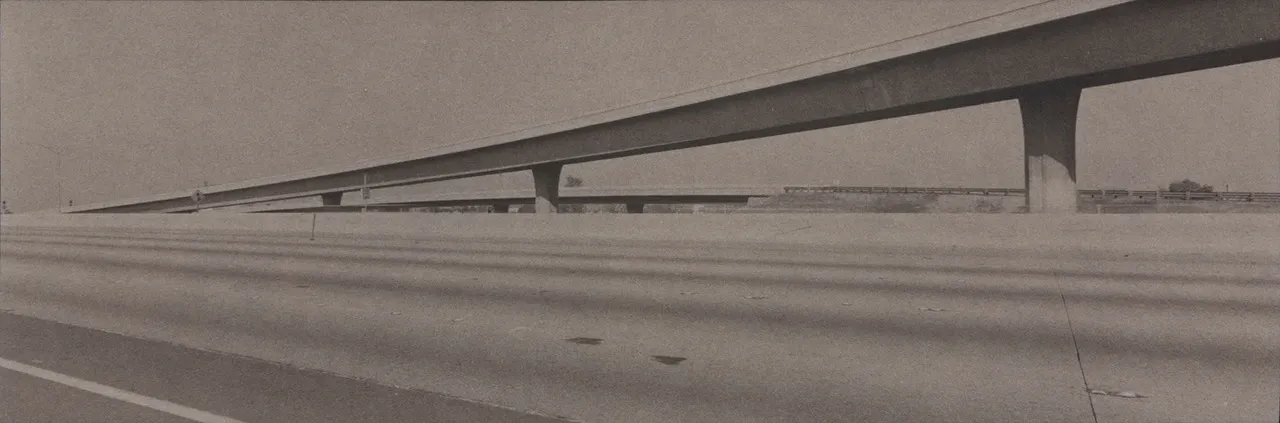

とはいえ、砂漠のドライブ旅行を振り返ってみると、私の心に残っているのは砂漠ではなく道路なのだ。ハイウェイはある意味で砂漠だ。コンクリートは周囲に転がる岩から、アスファルトは地下を流れる石油からつくられているのだから。しかし、南西部に存在するハイウェイは、ありとあらゆる点で砂漠とは正反対だ。砂漠は自然だがハイウェイは人工的で、砂漠はでこぼこしているがハイウェイは滑らかで、砂漠では何が起こるかわからないがハイウェイは予測可能なものだ。もう1世紀以上、ハイウェイは雨や雪、火災、ハリケーン、竜巻にさらされながらも、そこに存在している。しかし、バックミラーから都市が消えて砂漠だけの風景になると、ハイウェイは今にも無に帰す寸前のはかない存在に見え始める。少なくともその日の私たちにはそう見えた。

私も同行者もアリゾナ育ちで、日陰やエアコンが日常であるのと同様に、砂漠もまた日常の一部だと思っていた。それが、ハイウェイのおかげで、ずっと見えていなかったものが見えるようになったのだ。道路は文明を細い線の形に凝縮して浮かび上がらせ、文明のしぶとさを不条理かつ雄大なものとして感じさせてくれた。これは私にとって初めての経験だった。

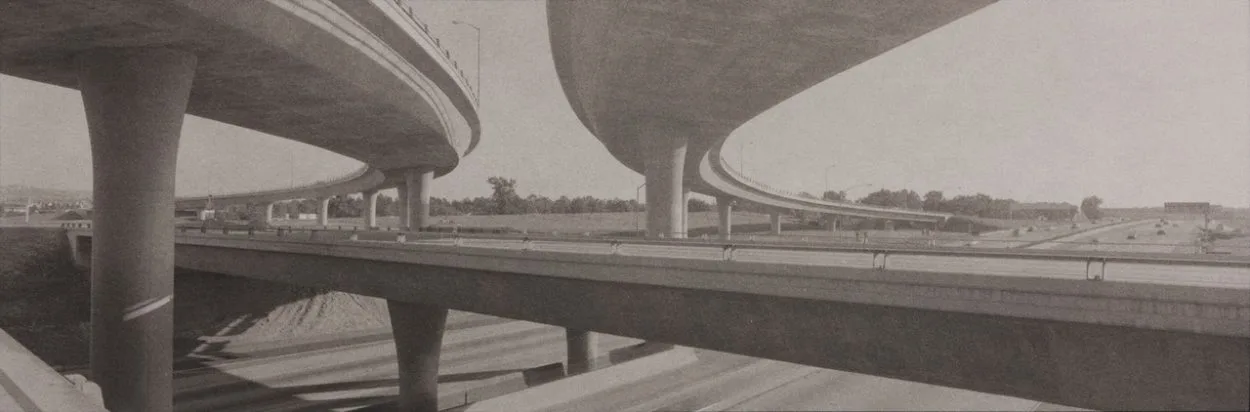

1921年に建設が始まり、1956年に国防を目的に260億ドルの税金を投入して拡張された全長26万4000キロあまりの国道システムは、米国史上最大かつ最も精巧なアートプロジェクトだ。しかし、盗作のプロであるリチャード・プリンス(*2)がアーティストを名乗れるのなら、ザイオン=マウント・カーメル・ハイウェイ(*3)の建設に携わった技師や設計者もその称号に値すると主張せねばならない。半世紀前、アーティストのトニー・スミスは1966年のアートフォーラム誌のインタビューで、また評論家のレイナー・バーナムは1971年の著書『Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies(ロサンゼルス:4つのエコロジーの建築)』)で、いずれも高速道路が風景とドライバーや同乗者にもたらすアートのような効果について詩的に語っている。

私は、「アートとは何か」という議論に決着をつけられると思うほど賢くも愚かでもないが、(米国南西部に暮らしたジョージア・オキーフの言葉を借りれば)「ハイウェイは空間が美しく満たされているがゆえにアートである」とは言える。そして、私が贈ることのできる最高の賛辞は、「ハイウェイは私がどんな名前で呼ぼうと意に介さない」ということだ。私がハイウェイをアートと呼んだとしても、何も利益は生まれず、むしろ損害が生じるかもしれない。連邦政府は軍隊のマーチングバンドに年間数億ドルを費やしたり、たまに記念碑を建てたりするが、大規模で精巧なアート作品の必要性には懐疑的で、アートは基本的に民間がやることだと思われている。とはいえ、民間企業もアートのことなどほとんど気にかけていないが。結局のところ、政治家がアートへの投資に賛成するのは、アートが実際に軍隊をA地点からB地点に輸送したり、核戦争で都市の住民を丸ごと退避させたりするのに役立つと確信した時だけだとしても、それはそれでいいのだ。

美術評論家の故デイブ・ヒッキーが、ことあるごとに「アートには見えないものが実はアートなのだ」と主張していたのにもかかわらず、ハイウェイについてのエッセイを発表しなかったのは不思議だ。最も近いテーマで書いた文章は、1971年にArt in Americaに掲載された評論「Earthscapes, Landworks and Oz(アーススケープス・ランドワークス・アンド・オズ)」だろう。この頃は、ランドアートの傑作が多数生まれた時期だった。その中でヒッキーが取り上げたのは、マイケル・ハイザーの《Black Dye and Powder Dispersal(黒い染料と粉の分散)》(1968)やロバート・スミッソンの《Spiral Jetty(スパイラル・ジェティ)》(1970)など、無言であるがゆえに雄弁な土や岩の彫刻だ。これらをメインストリームのアートに対してオルタナティブな作品と勘違いする人もいたが、ヒッキーがはっきりと示したようにそれは的外れだ。

この評論を最近読み直したのはロードトリップの記憶がまだ鮮明な時で、スミッソンやハイザーといったランドアートの先駆者たちは、米国連邦道路管理局がそれまでの10年間にやったのと同じことを遅れてやっただけではないかと思えた。大地を長方形や渦巻の形に再配置し、西部の荒廃を際立たせながら、退廃的な沿岸部の都市へと向かう。ハイウェイは、細かい点まで満遍なく、気味が悪いほどヒッキーの議論の正しさを示している。たとえば「ランドアートはポップアートの秘密の兄弟」という逆説的な主張もそうだ。ハイウェイはランドアートであると同時にポップアートでもあり、どちらもスミッソン的な堅牢さと、峡谷の標識に見られるウォーホル的な無表情さを兼ね備えている。見かけとは裏腹に、メインストリームのアートと共通する点が多くあるのだ。とはいえ、現在ほとんどのギャラリーで見られる、進歩的政治思想をアートに仕立て上げた無様な作品より、冷戦時代の政治に包まれた美の驚異であるハイウェイの方が、ずっと私の好みに合う。

今回の旅で私たちは州間高速道路10号線を1000kmくらい走ったが、そこでは心地悪いさまざまな感覚に襲われた。警戒しているようで頭がぼうっとしているような、半分起きていて半分眠っているような気分になるのだ。これは、2月にチェルシーでギャラリーめぐりをするのに似ている。寒さとカフェインに震えつつ、白い壁に囲まれた空間でトランス状態のような平穏に包まれる感じだ。ただし10号線では、賭けはより大きなものになる。ハイウェイの催眠術に無条件に身をまかせるのは、死を招く行為だからだ。死者数を少しでも減らすために、ハイウェイは覚醒と無感覚を分けるよう設計されているのかもしれない。

優れた設計のハイウェイは、ドライバーを警戒させるのに十分な予測不可能性と、ドライバーが冷静な判断ができなくなったり目を酷使したりする事態を防ぐのに十分な予測可能性を兼ね備えている。ハイウェイの一般的な形状は、直線とゆるやかなカーブを組み合わせたもので、ドライバーは小刻みにハンドルの調整を続けなければならない。また、典型的な装飾的要素として見られるのが、規則正しい間隔で並ぶ標識、照明、白い点線で、スピードがどんなに速くても遅くても、心地よく単調で均一な光景を生み出す。

山々がわずかに相対的な位置を変えていくことでしか自分がどれだけ前進したかを知る方法がない時、時速はキロ単位ではなくセンチ単位で知覚され、前進の感覚は皮肉な味わいを帯びる。つまり、スピードを出せば出すほど、ほとんど進んでいないかのように感じられ、ついにはまるでゼノンのパラドックスに出てくる矢のように飛びつつも停止してしまう。「芸術の偉大なビジョンは、いかに表現しにくく理解が難しくても、根本的には常にシンプルだ」と、作家で美術評論家のジェド・パールは2004年のニュー・リパブリック誌の記事「Beyond Belief(信念を超えて)」に書いている。

ビジョンについて言えば、ハイウェイは啓示を与えるというより、むしろ何かを思い出させてくれる存在である。しかし、パールが明らかに意識していたように、何かを思い出させてくれる存在が、啓示のような力を持つこともある。西暦2020年のコロナ禍の只中で、私も友人も存在が空虚なものであることを思い出させてもらう必要はなかったはずだが、それでも10号線を東に向かって走るうちに、景色がすばらしくカーブが滑らかである限り空虚さは楽しむこともできるという事実を思い出したのだ。

1956年に制定された連邦補助高速道路法に対する根強い批判として、「ハイウェイは米国の都市間を結ぶことで、国土を一つの大きなショッピングモールに変えてしまった」という主張がある。地域主義はナショナリズムの酸に侵され、文化の最も退屈な部分が増殖し、他のほとんど全てのものを殺してしまったというのだ。これは戦後の米国社会史の要約としては妥当かもしれないが、ハイウェイそのものに罪を科すのは的外れだ。この法律が可決されなかったとしても、大企業が別の手段で米国全体をショッピングモール化させてしまったに違いない。

ハイウェイのシステムは、周囲にあるものを何でも増殖させてしまうニュートラルな装置として捉えるのが妥当だ。だからこそ、アリゾナからテキサスまでドライブすれば、米国社会の安っぽくて邪悪で不気味なもの全てを映し出すファンハウス(*4)のような光景に、何度も出くわすことになるのだ。どこに行っても、同じようなレストランが心臓発作を、同じようなガソリンスタンドが環境破壊を、同じような看板が使い捨てカミソリと永遠の救済を売りつけてくる。

そのおかげで、テキサス州東部に到着する頃には、すっかり飽き飽きした気分になった。しかし同時に、ロードサイドにあるものが意図した力を示すことに見事に失敗しているとも思った。ゴッホの《星月夜》では、教会の尖塔が糸杉と比べて小さな存在であるからこそ糸杉のすばらしさを際立たせる役割を果たしているように、私たちが通り過ぎた無数の看板は、空と山に挑み、打ち負かされることで空と山の実像を際立たせる。つまり、空と山こそが時を超えた物語の主人公であり、ハイウェイの看板はほんの脇役に過ぎない。

ハイウェイでは、自然は米国の大衆文化を打ち負かす。米国の大衆文化は、都市やインターネットの空間では生き延びるのに、ハイウェイでは自滅するのだ。アスファルトの道路沿いにぽつんと佇むビルボードや建築やネオンサインは、恥ずかしい秘密を打ち明けずにはいられなくなる。それは、私たちがそれらを必要としているよりもずっと、それらが私たちを必要としているということだ。

善は悪に勝ち、自然は消費主義に勝つ。友人と私は風景の中を走った。ハイウェイはハッピーエンドの物語を私たちに語ってくれたというわけだ。しかし、結末がたとえ違ったものであったとしても、私はこの物語を楽しんだだろう。物語そのものというよりも、むしろ自分の期待が覆されたことが、私はとてもうれしかった。そして、私が明日またロードトリップに出かけるとしたら、その物語は少なからず、もしかしたら完全に違ったものになるかもしれない。それはそれですばらしいと思う。同じテーマ(ランドアートとポップアート、覚醒と麻痺、自然と文明、不条理と無目的と皮肉)がそのまま存在しているとしても、同行者や目的地によって、別の形で混ざり合うのだろうと想像する。

こんな説明ができる現代アート作品が少ないのは奇妙なことだ。鑑賞者が次々と選択を行って発見を重ねられるような、解釈の余地が無限に開かれた作品はなんと少ないことだろう。

ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス誌の2021年7月号で、評論家のフィンタン・オトゥールは、そのようなアートを創造することこそが、20世紀半ばの米国の前衛アーティストたちが抱いた眩い夢だったと書いている。ジョン・ケージ、マース・カニングハム、ロバート・ラウシェンバーグ、アンディ・ウォーホルらは、オブジェやイメージを組み合わせたり、作品に偶然性を持たせたりすることで、アート制作という行為に疑問を呈し、観客を信頼して観客が自ら作品を作る(そして行う)よう仕向けたのではないかと思われる。「この時代の大きな皮肉は,急進的なアーティストたちが作品の中に消えてしまうばかりか、スターになったことだ」とオトゥールは辛辣に指摘する。「まさに退位という行為によって彼らは王位についたのだ」

ここにさらに大きな皮肉がある。米国の前衛アーティストたちが自分の収入を犠牲にすることなくアートの定義を書き直そうとしたのと同じ時期に,ハイウェイは前衛アーティストよりも匿名性が高く、開放的で、観客の自由を尊重するアメリカ的スペクタクルとして出現した。そして、こうした点で成功していたからこそ、アート界の誰もが看過してしまったのだ。しかし、おそらくそれでよかったのだろう。それから数十年後、ギャラリーアート、アンチアート、そしてアンチ・アンチアートが自らの中に埋没していく間にも、増殖を生み出すニュートラルな装置であるハイウェイは、増殖の行為を続けている。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版Art in Americaに2022年2月28日に掲載されました。元記事はこちら。