AIは、美術史研究に貢献し得るのか? 作品分析や鑑別における課題を考察

次から次へと登場する画像生成AIツールや、ChatGPTのようなテキスト生成AIの利用が急速に広まっている。AIの将来性は大きいものの、それがもたらす倫理的・知的課題も大きい。ここでは、AIを支える技術の1つである機械学習の美術史研究への応用について、最新の書籍をもとに解説する。

機械学習は美術史研究にどう用いられているのか

最近、あるウェブページにアクセスしようとしたら、モザイク状に並んだ9枚の写真の中から車が写っているものを選んで、人間であることを証明するよう要求された。ボットを排除するためのチャレンジレスポンス認証、reCAPTCHA(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)は、その目的を果たす一方で、インターネットユーザーが無償で画像認識アルゴリズムの訓練に協力することを求めている。

1958年、幼児教育に使われるフラッシュカード上の四角いマスの位置を識別する「パーセプトロン」というプログラムを、心理学者のフランク・ローゼンブラットがアメリカ海軍研究局で発表した。AI(人工知能)の社会的・政治的影響を研究するケイト・クロフォードの言葉を借りれば、この時以来、人工知能の研究者たちは「地球上のありとあらゆるものをコンピュータで認識できる形で捉える」ことを目指してきた。

「自動車の画像をすべて選択してください」という指示の脇にあるサンプル画像を参考に、私は画面に目を凝らしてセダン車が写っているマスにチェックを入れていった。しかし、一瞬考えさせられるものもあった。1つの写真には自動車が通っていそうな橋が写っていて、もう1つの写真にはバスの列が写っている。結局私はそれらを無視してセダンだけを選び、テストに合格できた。「私はロボットではありません」

このテストは、プログラムの目的に合わせるため、人間が本来持つ曖昧さへの許容度を狭めるようAIが要求していることを示す好例だ。

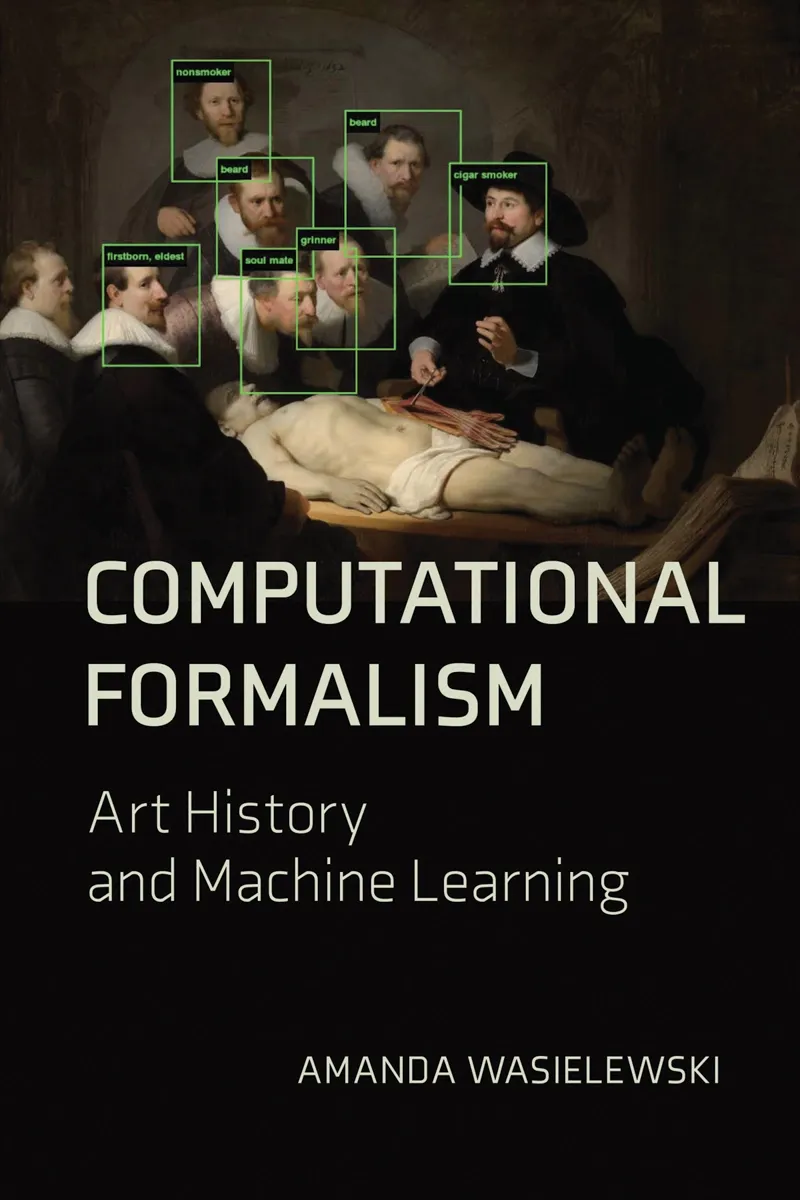

こうしたコンピュータ・ビジョン(*1)とのやり取りを経験したくらいの知識で、私はアマンダ・ワシレフスキーの『Computational Formalism: Art History and Machine Learning』(コンピュータによるフォーマリズム:美術史と機械学習)を読むことになった。この本は、先端技術の中で最も急速に進歩しつつあり、社会に大きな影響を与えている技術が、美術史、そしてアートの収集やマーケットにどう関わっているかを検証したタイムリーなものだ。

*1 人間が目で見て物事を理解するように、コンピュータが画像や動画などの視覚データから情報を引き出し、判断するAI技術。

ワシレフスキーは本書の冒頭で、美術史家とコンピュータ科学者との間には、互いの分野への誤解に基づく対立が存在すると指摘している。そのうえで、アートの分析を補助するツールとしてのAIに、どんな長所と短所があるかを説明することによって対立を和らげることを目指すと宣言している。

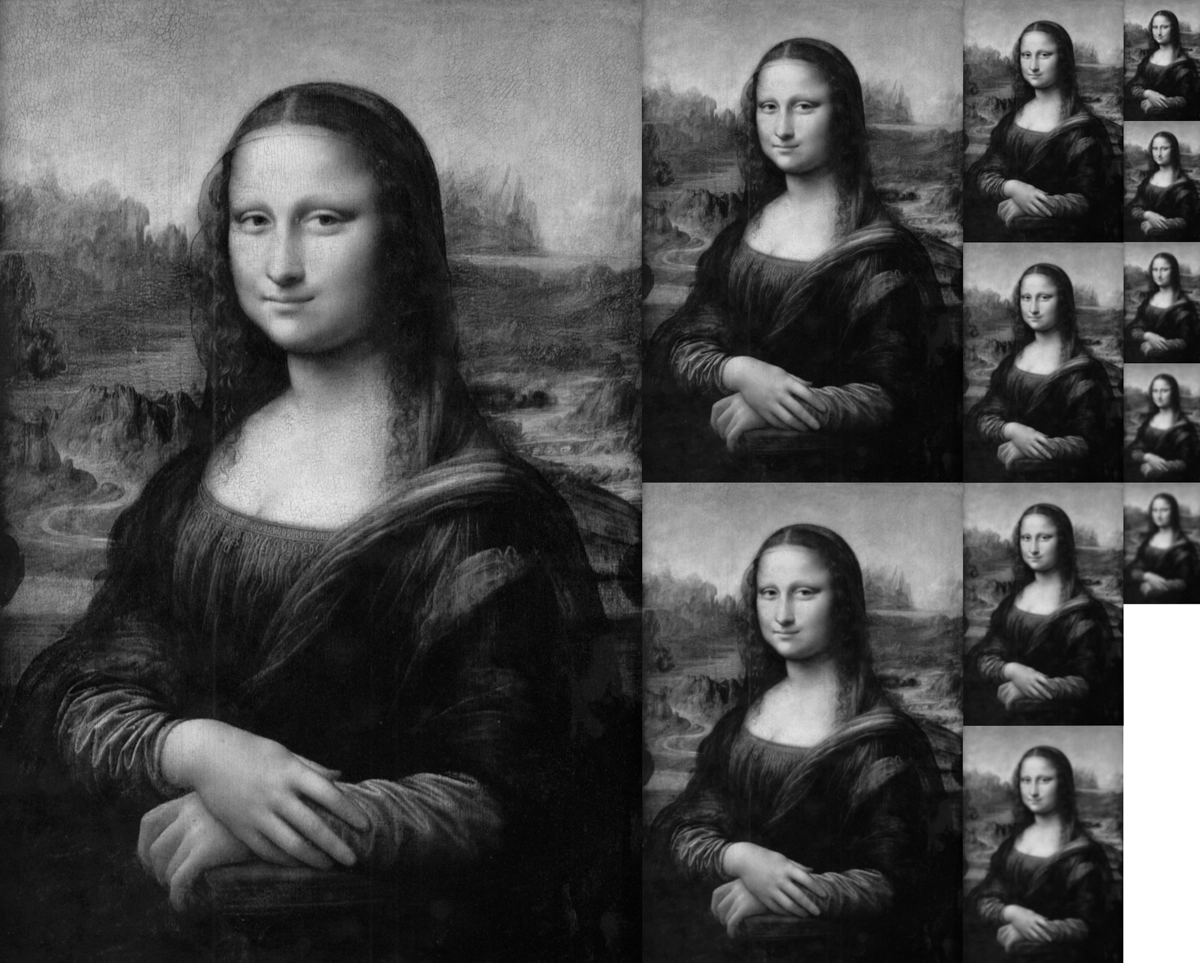

この本は大きく2つの章に分かれている。1つ目の章でワシレフスキーは、絵画のスタイルを識別し、カテゴライズするコンピュータ・ビジョンの能力を向上させるための研究で、アート作品をデジタル化した複製が使われていることについて解説し、それを批評している。2つ目の章では、作者の特定や作品の鑑定のために、美術館やコレクターが機械学習をどう使っているかについて書いている。そして最後に、美術史とコンピュータ科学という2つの学問分野の間の溝を埋めるため、いくつかの方法を提示して結んでいる。ますます多くの学問分野に人工知能が取り入れられつつある今、こうした研究の必要性は非常に高い。しかし、本書の具体的な内容と、その主題の捉え方には、大きな食い違いがあるように思える。

この本では、デジタル人文学(*2)や人工知能全般を幅広く取り上げるのではなく、機械学習とコンピュータ・ビジョンに焦点を絞っているとワシレフスキーは明言している。ちなみに、「機械学習」とは言うものの、当然ながら機械が本当に学習するわけではない。これは、1959年にIBMがマーケティングを目的として作った造語だ。それは単に、入力(データセット)に対して数学的な手続き(アルゴリズム)を適用して出力(解)を得る仕組みを説明しているに過ぎない。同じアルゴリズムを学習させれば、違うデータセットに適用したときにも同じ出力が得られるはずだ。

*2 人文学的なテーマを情報科学の手法で探求する学問領域。デジタル技術を使ったアーカイブ構築や調査、資料の分析などもこれに当てはまる。

美術史研究における機械学習の問題点は何か

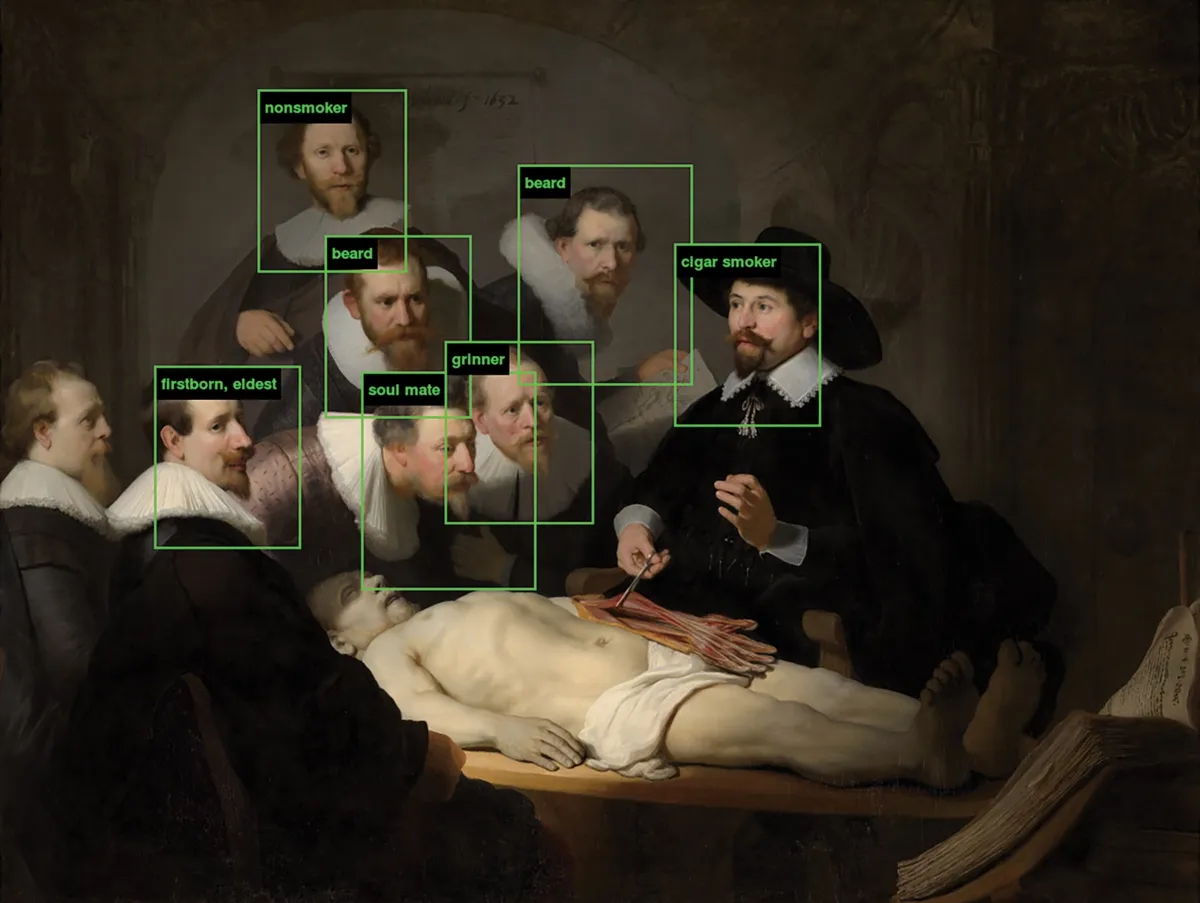

機械学習の「教師あり学習(supervised learning)」という手法では、ラベルを付けた大量のデジタル画像でアルゴリズムを学習させる。たとえば、「apple」というラベルが付いたリンゴの画像を読み込ませて訓練したアルゴリズムは、いくつもの画像の中からリンゴが含まれているものを正確に選び出せるはずだ。しかし、訓練用のデータセットに赤いリンゴしかなかった場合、このアルゴリズムは青リンゴの画像を識別できないという問題が起きる。

「教師なし学習」では、ラベルのない訓練用のデータセットがアルゴリズムに与えられる。そして、どのような特徴が解となる出力を定義するかをプログラム自体が判断する。この場合、たとえばリンゴの画像の大半にボウルが含まれていれば、プログラムはそれがリンゴの特徴の1つだと結論づける可能性がある。

教師あり学習、教師なし学習、いずれの場合も、私たちは研究者でノンフィクション作家のブライアン・クリスチャンが「アラインメント問題」と呼ぶ問題に直面する。これは、人間の規範や価値観と、コンピュータがカテゴライズするためそれらを抽象化する際に生まれる乖離(かいり)のことを指している。入力と出力の間はブラックボックスになっており、今のところそこで何が起きているのかを知るために人間ができることはほとんどないのだ。

それはさて置き、機械学習のプロセスには、美術史研究におけるコンピュータ・ビジョンの可能性を狭めてしまいかねない3つの課題が存在する。1つ目は、アート作品にコンピュータ・ビジョンを使用する場合、作品そのものではなく、デジタル化した複製を使わなければならないこと。2つ目は、教師あり学習のアルゴリズムが、タグ付けシステムに依存していることだ。デジタル複製物にタグ付けされたメタデータには、それを作成した人間が持つさまざまなバイアスが含まれている。最後に、アルゴリズムはその訓練に使われたデータセットの性質に左右されるという問題がある。

ワシレフスキーが指摘するように、デジタル化されたアート作品の大部分を占めるのは西洋美術の歴史を作り上げてきた作品群だ。そのため(そもそも西洋美術をアートのスタンダードに押し上げたのと同じ帝国主義と不公平さによって)、コンピュータ・ビジョンは、その枠からはみ出る作品を誤って分類したり過小評価したりし続けるだろう。

こうした課題があることを踏まえながら、ワシレフスキーはこの本の第1章で、美術作品を様式ごとに自動分類するシステムを作るため、2005年以降行われてきた研究についての貴重なリサーチを解説。さらに、そのようなシステムを作るにあたり、コンピュータ科学者たちは、かつて美術史研究で用いられていた旧態依然のフォーマリズム(*3)に頼っていると鋭く批判している。

*3 形式主義:美術作品を分析する際にその意味や内容、歴史的・社会的な文脈よりも、その形式的要素(形、色、質感など)を重視する手法。

その方法は、まるでハインリヒ・ヴェルフリンの著書『美術史の基礎概念―近世美術における様式発展の問題』(1915)が美術史の分野で圧倒的な影響力を持ち、「アルカイック」「ヘレニズム」「ゴシック」「ロマネスク」といったカテゴリーが、あたかもそれを生み出した人間の思考から独立した存在であるかのように解釈されていた時代に逆戻りするようだと彼女は指摘する。

「美術研究の主な目的は、似たイメージを見つけてグループ分けすること」だと仮定したり、スタイルを定量的かつ客観的に測定できる美的価値だとしたりする、美術史家の立場から見れば驚くほど無意味で、道徳的な嫌悪感すら覚える論文を大量に読みこなしたワシレフスキーの忍耐強さには率直に言って頭が下がる。彼女が指摘しているように、こうした研究の問題点はいくつもある。たとえば、人間が作ったカテゴリーと形に内在する真理を混同していること、デジタル画像とその元になった作品を区別しないこと、利用可能なデータセットに内在する偏りへの認識の欠如などだ。

美術作品の鑑別にテクノロジーは有用か

ワシレフスキーは、こうした問題点を手際よく指摘したうえで、この研究が抱えるもう1つの、より深刻な問題を取り上げる。それは、すべてのカテゴリーが人間によって作られた偶発的なもので、相関関係のうちに存在するのを視野に入れていないことだ。たとえば、「プリミティブ」という多くの問題を孕むラベルは、さまざまな外見の作品に貼られるが、文脈によって意味が異なる。

つまり、「プリミティブ」は、非西洋的あるいは前近代的な作品への蔑称としても、独学のアーティストについての上から目線の形容詞としても、あるいは正当な美術教育を受けたアーティストが大胆に慣習を覆した時の賛辞としても使われる言葉だ。カテゴライズはそれ自体が権力の行使だということは、美術史家にとっては自明だが、この研究に携わるコンピュータ科学者たちにはあまり理解されていないらしい。

美術全般における様式についての話の後に、ワシレフスキーの論述は個々のアーティストのスタイルの話へと進む。それも、絵の作者を特定するという、高度に専門的で大きな利害が絡む鑑定の領域に焦点を当てている。前章ではフォーマリズムの復興の象徴としてヴェルフリンが引き合いに出されたが、この章では19世紀の美術史家ジョヴァンニ・モレッリが同じ役割を担っている。

モレッリは、耳たぶの描写といった細部の特徴から同じ画家が描いた作品を「科学的に」特定しようとした。この手法を現代に蘇らせたコンピュータ科学者たちは、画家の真作だとされている作品のデジタル画像をコンピュータの力で細かく分解し、パターン化することで、作者不詳の作品の中からその画家が手がけたものを特定できるようになると主張する。

ワシレフスキーは、「美術史の人文科学的な問いに、画像ベースのコンピュータ技術を使って答えようとする試みには欠陥がある」と言い切っているが、作品の帰属の問題に関してはそれほど悲観的ではない。なぜなら、一般的な様式の場合、フォルムからそれを識別できると言えば間違いになるが、個人のスタイルの場合は確信を持ってそう言えるからだと彼女は主張する。しかし、作家性の概念が歴史的に特殊なものであること(近代のアーティストに関するものであれ、個性を突き詰めたオールドマスターという19世紀的な幻想であれ)を考えると、両者にそれほど大きな差はないのではないか。

上記のような欠点と、西洋美術偏重を踏まえたうえで、ワシレフスキーはコンピュータによる美術品の鑑定について冷めた見方を示す。それは、コレクターや美術館が富を追求する際に利用してもしなくても良い、数ある信頼性の低い道具の1つに過ぎないと述べているのだ。そして、図像学的な象徴の判別を機械学習によって自動化することの潜在的な価値について簡単に触れた後、真正性そのものの認識論に関する、より興味深い問題へと論を進める。この問題は、画像を簡単に合成したり偽造したりできる生成AIの出現によって、アーティストのみならず社会全般にとって喫緊の課題になっている。

美術史家 vs. コンピュータ科学者の対立は解消できるのか

ワシレフスキーは自分の研究目的を、美術史家とコンピュータ科学者の間の対立を和らげることだとしている。彼女いわく、現在の状況は科学者と人文科学系の研究者たちが客観性の概念をめぐって論争を繰り広げた1990年代の「科学戦争」の再来のようだという。しかし、現在の状況をそのように位置付けるためには、今も当時と同じように対立関係にある者同士が相手の専門分野に対する無知に囚われ、それが双方の進歩を阻んでいることを証明してみせなければならない。一方には、美術史の基本的な前提(スタイルごとの分類には、さまざまな条件が関わってくることなど)を理解できないコンピュータ科学者がいて、もう一方には、コンピュータの限界を理解できずに誤った研究を行う美術史家がいる、というように。

ところが、機械学習を用いた画像の解釈に取り組んでいる人文科学系の研究として、彼女がこの本の中で紹介している唯一の例は、美術史家によるものではなく、全てレフ・マノヴィッチというニューメディア研究者によるものなのだ。ワシレフスキーにとって(この本のタイトルでもある)「Computational Formalism(コンピュータによるフォーマリズム)」とは、「デジタル技術によって促進された、美術史研究におけるフォーマリズムの復活」を意味する。彼女は、この新たな傾向が美術史研究に及ぼす影響の検証を本書の主眼として位置付けている。しかし、本当に機械学習を使った画像処理の台頭が美術史研究にそうした変化をもたらしているかについての裏付けは提示されていない。

本書の最後の部分でワシレフスキーは、コンピュータ科学者と共同研究をすることに対する人文科学者の不安は、学問分野の純粋性の担保に関わるものだとしている。これが事実であろうとなかろうと、その主張を補うためには他分野への共感の問題が絡んでいることにも触れるべきではないか。昨今ますます増えているのが「理系サロン」ではなく「人文系ラボ」なのには理由があるのだ。

とはいえ、こうした点はワシレフスキーの機械学習に関する鋭い論評に水を差すものではない。この本は、美術作品に機械学習を適用する際の機能性と限界について、これまでにないほど巧みな論評になっている。とはいえ、和解は可能だという彼女の楽観論に、私自身は同意できない。なぜなら、「戦争」は人文科学系と理系の間で起きているのではなく、むしろ人文科学の研究者と、この領域の研究予算削減と法律で私たちを絶滅へと追い込む行政や議員との間で起きているのだから。

美術史研究の活性化に本当に役立つ批評的な機械学習ツールを生み出すには、歴史から継承されたカテゴリーに無批判に依存するのは暴挙であると指摘する以上のことが必要だ。このような暴挙については、ワシレフスキーが伝統的な人文科学の手法を使って見事に解説している。

彼女は、科学者と人文科学者との間のコミュニケーションを円滑にするための手段として、隠喩的な言語が有用だと提案してこの本を結んでいる。しかし、私には、隠喩(メタファー)こそが、私たちの疎外の源であるように思える。つまり、コンピュータ・ビジョンという技術をビジョン(視覚)という言葉で表現することに問題があるのだ。

もしコンピュータが「見る」ために、世界のすべてのものをあらゆる文脈や物質性から切り離し、データとして均質化して処理しなければならないとすると、それは視覚ではなく情報管理と言うべきだろう。今の世の中におけるこうした情報管理は、管理されるべき情報として世界を見るよう仕向けるだけだ。そして私たちを、間違いだらけのカテゴリーからなる新たな時代へと、ますます突き進ませてしまうのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews