ファストファッション化が加速するLAアートシーンと、存在感を放つ日本の具体、もの派作家たち

ニューヨークタイムズやガーディアンにも寄稿するアートジャーナリストが、「実物よりネットで見たほうがマシな低レベルの絵画が無限に供給され、ファストファッション化が止まらない」と嘆くロサンゼルスのアートシーン。しかし、見るに値するアートがないわけではない。筆者が厳しい目でセレクトした5つの展覧会を紹介する。

ご存じの通り、ロサンゼルスでは新しいギャラリーのオープンが引きも切らない。コロナ禍で爆発的に成長したeコマースに後押しされ、数多くのギャラリーが、19世紀の西部開拓時代よろしくロサンゼルスを目指してやって来る。初進出のギャラリーもあれば、2軒目、3軒目のスペースをオープンする大手もあるが、正直なところ、全体としてファストファッション的と言わざるを得ない。実物よりネットで見たほうがマシな低レベルの絵画が無限に供給され、アート市場がSHEIN(シーイン)化している──何もかもが使い捨ての商品に見えてくるのだ。

しかし、時間とともに質の悪いものはふるい落とされる。私が注目に値すると思うのは、すでに故人か、でなければ数十年のキャリアのある作家だ。新人アーティストの作品は、目新しさに加えて投機的な思惑で注目されることが多いが、優れたアーティストはそうした時期を過ぎても色あせないからだ。

先日、フランス人画家のクレール・タブレのスタジオを訪問したのだが、そこで彼女が教えてくれた「長持ちするアーティストになる秘訣」は、気鋭アーティストにとって大いに参考になるだろう。

「いつも非常に高い目標を掲げて努力し続けなくてはならない。なぜなら、アート界には高い基準などというものはなく、いくらでも絵を欲しがる大きな怪物でしかないから。そして、最終的に作品の質が低ければ、すぐに飽きられ、別の作家のほうを向いてしまう」

というわけで、本題に入ろう。良いもの、悪いもの、そして詐欺と思えるほど過大評価されているものまで玉石混交のLAアートシーンで、今、本当に見たい5つの展示を紹介する。

1. 「Stan Douglas: 2011 ≠ 1848」/デイヴィッド・ツヴィルナー

スタン・ダグラスは12年前からロサンゼルスに住んでいるが、約20年、この街で個展を開いていなかった。彼はロサンゼルスでも一握りのギャラリーしか扱わないタイプのアーティストで、コンセプチュアルで優れた作品を作るが、絵画は制作していない。

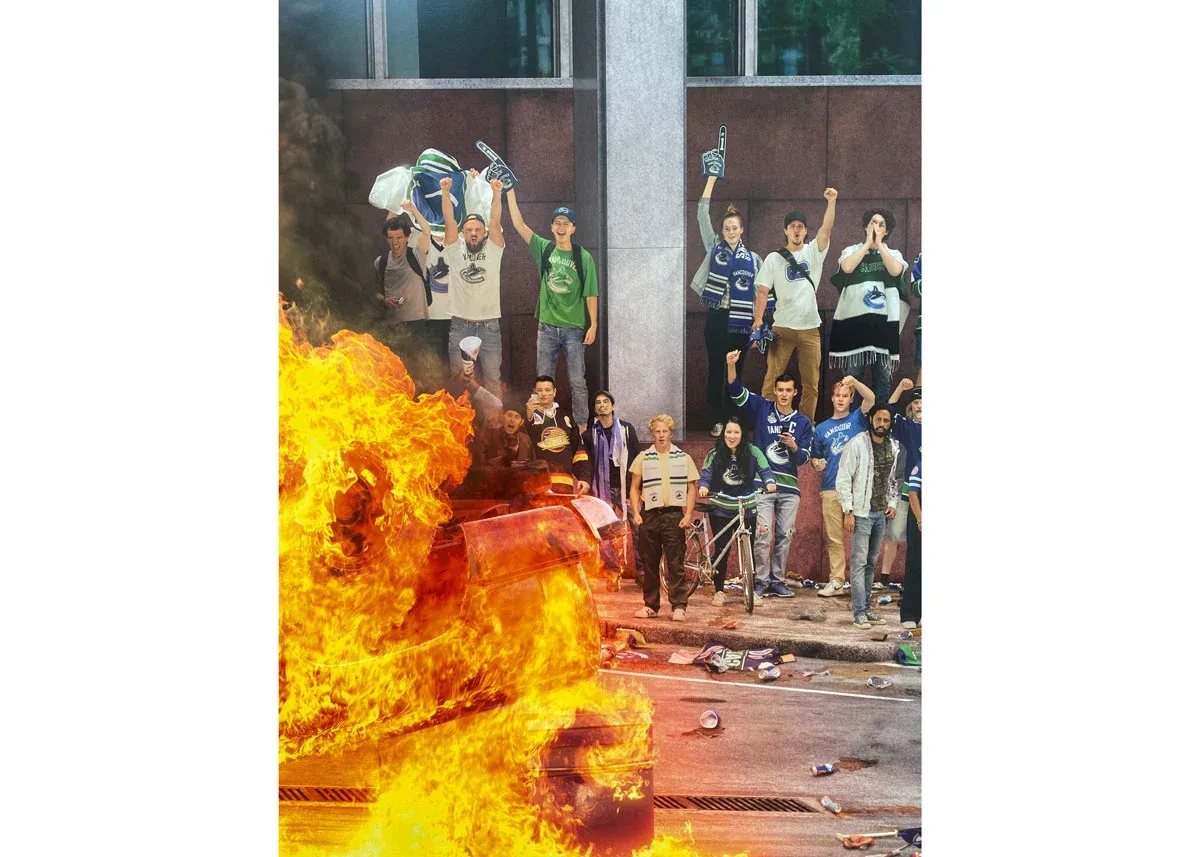

デイヴィッド・ツヴィルナーがイーストハリウッドに新設したスペースのオープニングを飾る2つの展覧会の1つがダグラスの個展で、2022年のヴェネチア・ビエンナーレで発表された作品が展示されている。それは、「アラブの春」や「オキュパイ・ウォールストリート」が起きた2011年の市民運動の空撮を中心とした大型写真5点で、何百人ものデモ参加者の顔が全て鮮やかに捉えられ、ありえないほど異様にピントが合っている。この作品は、「不気味の谷現象」(*1)に似た居心地の悪さを引き起こす。飛行機から地上を見下ろして、ちっぽけな人々の表情がくっきり見えるところを想像してみてほしい。

*1 人型ロボットなどが人間に近づいていくと、あるところで急に違和感や嫌悪感を抱くようになる心理。

私はこの作品が気に入っている。視覚的にもコンセプト的にも、コメディアンのネイサン・フィールダーのリアリティ番組、「リハーサル-ネイサンのやりすぎ予行演習」のように、不条理でハイパーリアルだからだ。ダグラスは、俳優たちに演出を施して写真を撮影し、作り物の街並みにその画像を重ね合わせた。街並みは、ヘリコプターから撮影した100メガピクセルの写真をコラージュし、グーグルの衛星画像データに合わせてデジタル加工したものだ。そこに、ヨーロッパ各地で起きた革命が時代の流れを変えた1848年の歴史画のような、アカデミックな構図が取り入れられている。

こうした歴史画でも、ダグラスの作品でも、都市の中心で闘う何百もの無名の人々には、演出として演劇的な表情が与えられている。そこには重要な事実が隠されている。私たちが歴史の証言として受け入れてきた革命の場面は、実はすべて芸術家の想像の産物にすぎないのだ。

「Stan Douglas: 2011 ≠ 1848」

7月29日まで。@David Zwirner 616 N. Western Avenue, Los Angeles, CA 90004

2. 「Njideka Akunyili Crosby: Coming Back to See Through, Again」/デイヴィッド・ツヴィルナー

フランスの哲学者、ジャン・ボードリヤールは、「ハイパーリアル」という言葉で、現実と区別がつかない表象の状態を言い表した。デイヴィッド・ツヴィルナーの新しいスペースで開かれているもう1つの展覧会では、ジデカ・アクーニーリ・クロスビーの最新作と近作の絵画を見ることができる。そこに描かれた日用品があまりにハイパーリアルなので、絵の表面に投影された、あるいは重ね合わされた映像のように思える。逆に、顔はヴィンテージ写真の切り抜きのようで、リアルさが薄まっている。

アクーニーリ・クロスビーはスタン・ダグラスと同様、コラージュをコンセプト的に使うアーティストで、画像を重ね合わせることで遠近感を消してフラットな見た目にし、アーカイブ写真を用いて過去と現在を融合させる。同じツヴィルナーのギャラリーで展示が行われているこの2人の作品は、それぞれの反転であるようにも読み取れる。ダグラスが絵画の写真とも言える作品で美術史的ノスタルジアを呼び起こす一方で、母国ナイジェリアの描写が多いアクーニーリ・クロスビーの絵画と写真のコラージュは、ホームシックという極めて個人的なノスタルジアを感じさせる。

「Njideka Akunyili Crosby: Coming Back to See Through, Again」

7月29日まで。@David Zwirner 616 N. Western Avenue, Los Angeles, CA 90004

3. 「Sam Francis and Japan: Emptiness Overflowing」/ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)

この展覧会では、故サム・フランシスと、さまざまな日本人アーティストとの創作上の交流を示す80点の作品が、ホリス・グドール、レスリー・ジョーンズ、リチャード・スピアのキュレーションで展示されている。カリフォルニアの後期抽象表現主義の画家であるフランシスは、1957年以降、日本で長い時間を過ごした。今回展示されているのは、白いカンバスに水彩絵の具を散りばめた陽気な色彩の作品だ。故人の悪口は言いたくないが、日本の具体やもの派の作家たちの強烈な作品と並べて見ると、真摯さに欠ける印象が拭えない。

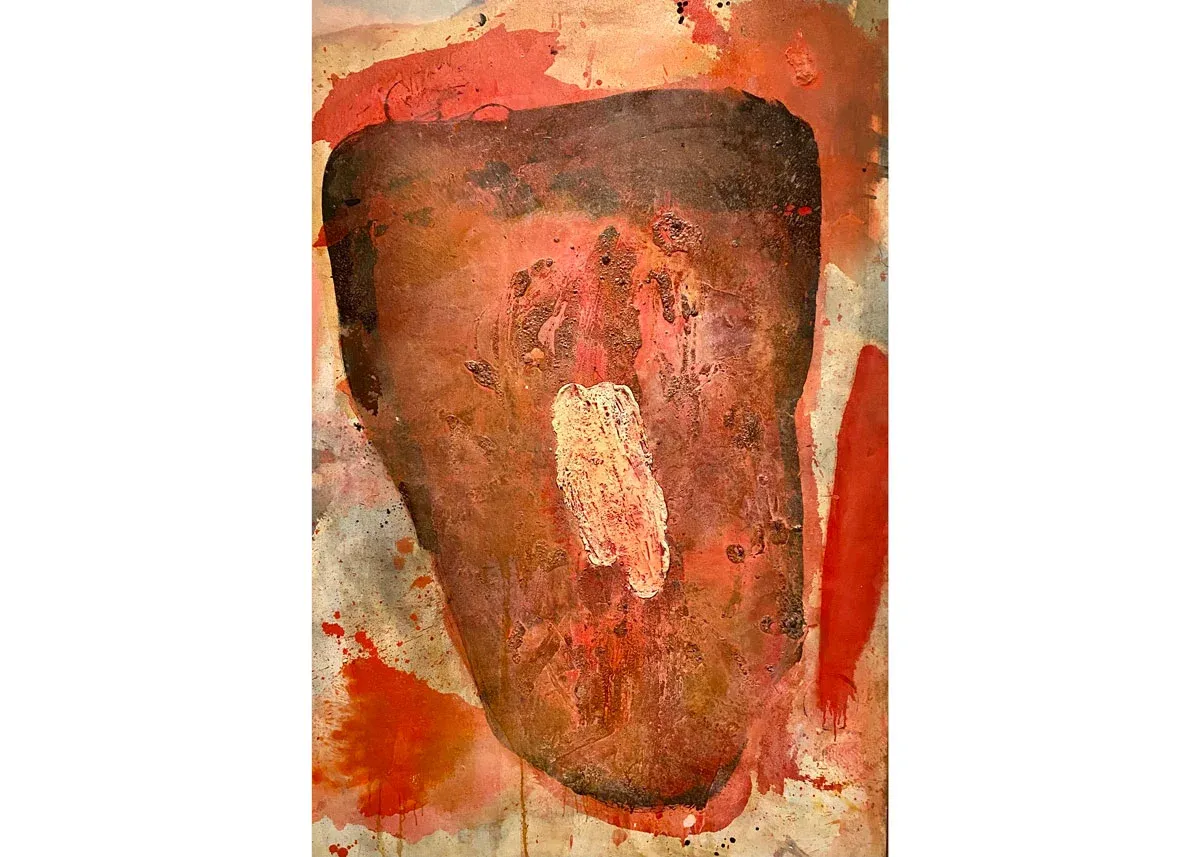

嶋本昭三の無題の絵(1961)は、たくましい存在感を放つ作品で、砂と錆色の油絵の具をカンバスに投げつけて質感を出した表面にはエネルギーがみなぎっている。金光松美(マイク・カネミツ)の《Last Page, 9 a.m.》(1973-74)は、紙の上に垂らしたインクの透明感と不透明感が詩的な表情を見せ、黒い丸を描いた吉原治良の無題の作品(1966)は、スピリチュアルとも言える完璧さへの探求がストレートに伝わってくる。

精密さと激しさを兼ね備えたこれらの作品に比べると、フランシスの作品は薄っぺらに感じられてならない。余白の美という日本的な概念を追求したフランシスの試みが成功しているのは、大型の作品だけだ。しかし、たとえばカツミサツオの《Air》(1976)は、その10分の1のサイズでも、黒とグレーのスクリーンプリントに塗り残されたわずかな余白が、はるかに大きなインパクトを感じさせる。

「Sam Francis and Japan: Emptiness Overflowing」

7月16日まで。@Los Angeles County Museum of Art(LACMA) 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90036

4. 「Coded: Art Enters the Computer Age, 1952–1982」/ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)

ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)のレスリー・ジョーンズがキュレーションしたのは、20世紀のコンピュータ・アートを集めた企画展だ。まさに、こうした展覧会を我われは必要としていたのかもしれない。NFTアートのにわかブームでは、デジタルアートが投資の対象でしかなくなったが、バブルが弾けた今、この展覧会はいわばその口直しになる。

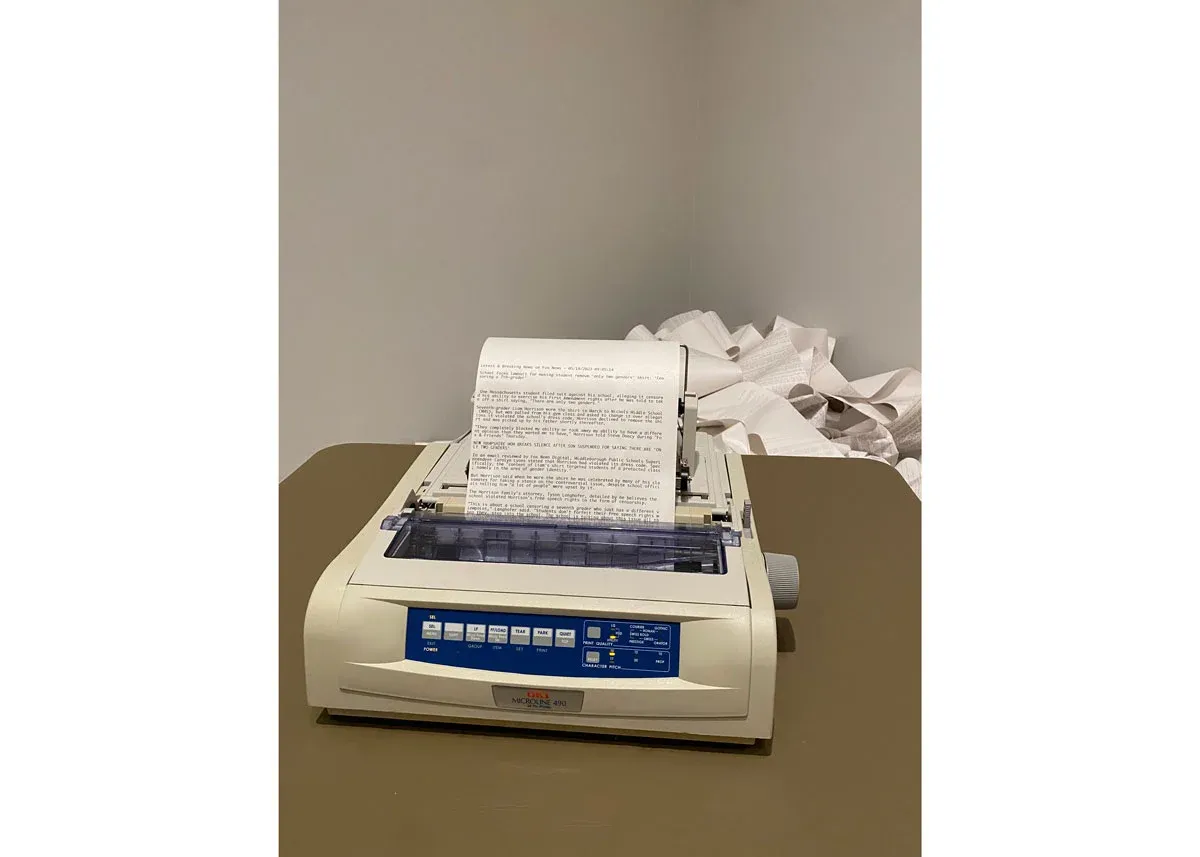

何十年もの間、アーティストたちはコンピュータを用いて、実存的かつ現代的な問いを投げかけてきた。1979年にバーバラ・T・スミスが行ったパフォーマンスでは、2つの初歩的なチャットボットを使っている。チャットボットはそれぞれ、精神分析医と統合失調症患者としてプログラムされていたが、チャットボットによるセラピーは目立った成果を上げられなかった。まだAIチャットボットのChatGPTなど影も形もない時代だったが、ジョーンズはすでにその限界をすでに指摘していたのだ。AIは独自の答えを生み出すことはなく、すでに誰かが言ったことを再構成するだけだと。

抽象表現主義の主観性の対極として、作者の個性を排除したアートのためのアルゴリズムを用いた作家もいる。そこからは、ソル・ルウィットの順列、チャールズ・ゲインズの手作業でピクセル化されたグリッド、あるいは紙にマークをつけるためのシンプルなプログラムなど、純粋にコンセプチュアルな作品が生まれた。

1964年にエンジニアのA・マイケル・ノルは、モンドリアンの絵画《線のコンポジション》(1917)に含まれる要素の座標をコンピュータに教えたが、結果としてモンドリアンの絵が持つリズムは反映できなかった(同様の実験は現在も行われている)。1970年には、アーティストのヴェラ・モルナールがパウル・クレーの作品をコンピュータにプログラムし、クレーの気まぐれな軽やかさ、明るさ、動きをとらえることに成功している。つまり、アーティストの手がなくてもアートを作ることはできるが、アーティストの目がなければアートは作れないのだ。

「Coded: Art Enters the Computer Age, 1952–1982」

7月2日まで。@Los Angeles County Museum of Art 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90036

5. 「Sarah Charlesworth: Neverland」/カルマ

私は、作品におけるアーティストの存在感という観点から、アートについて考えるのが好きだ。たとえば、具体の画家、嶋本昭三の身体性は絵画の質感の中に生きている。ナイジェリアで生まれたジデカ・アクーニーリ・クロスビーが作り出すイメージには、愛情に満ちた強烈なノスタルジアが投影されている。そして、写真家でアーティストでもあったサラ・チャールズワースの作品には、構図、露出、素材感を完璧にコントロールしようとする几帳面で勤勉な人となりが感じられる。

2002年の「Neverland」シリーズでは、茶碗や仮面、本、果物といった日常的なものをシバクロームでプリントしている。シバクロームは、イメージと色彩が鮮明で、光を散乱させない特質を持つ。もし実際に見たことがなければ、ぜひ近くで被写体の輪郭を確認してみてほしい。たとえば、《キャンドル》(2002)では、ほかの多くの作品と同様、被写体と背景がまったく同じ色になっている。過飽和した赤の深淵の中に赤いロウソクがぼんやり浮かび上がる中、一筋の炎の不気味な光が目に残る。

いったい、この深淵はどこまで続いているのだろうか。光沢も、反射も、質感も知覚できないため、平面にも見えるし、深く果てしない空虚にも見えるという一種のガンツフェルト効果(*2)が起きる。一歩下がると、作品とフレームがまったく同じ質感と色であることに気づき、突然、奈落の底が展示室に現れたかのように感じる。これが、私が今回選んだ3つ目のハイパーリアルな作品だ。(翻訳:清水玲奈)

*2 視覚や聴覚などからの感覚刺激を単調で均一にした状態に置かれると、足りないものを埋めようとして脳が幻視や幻聴を引き起こす現象。

「Sarah Charlesworth: Neverland」

7月7日まで。@Karma 7351 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, CA 90046

from ARTnews