対話型鑑賞のメリットは? 解説文も音声ガイドもない、オランダの大手スーパーの経営者が運営する美術館

アムステルダム南西部の都市リッセに、大手スーパーマーケットチェーンの経営者によって設立された美術館がある。「アートについて何も知る必要はない」という方針を掲げる同館は、美術館をより多くの人に開くための取り組みとして、対話しながらの鑑賞を推奨している。その意図とは?

アムステルダムの南西の町リッセは、チューリップの一大産地だ。春になると、色ごとに植え分けられた花々が縞模様の絨毯になり、オランダらしい風景を見せてくれる。

そんなリッセに2018年にオープンしたLAM museumは、食べ物がテーマのミュージアムだ。アーティストのイタマー・ジルボアが1年間で食べた8000点の食品と飲料を彫刻作品にした《フード・チェーン・プロジェクト》や、両手にビニール袋をぶら下げ、子どもを抱っこした女性をリアルに再現したロン・ミュエクの《ウーマン・ウイズ・ショッピング》など、全ての収蔵作品は食品や消費に焦点を当てたもの。オランダの大手スーパーマーケット、ディルクの経営者によって設立されたファンデンブルク財団によって運営されている。

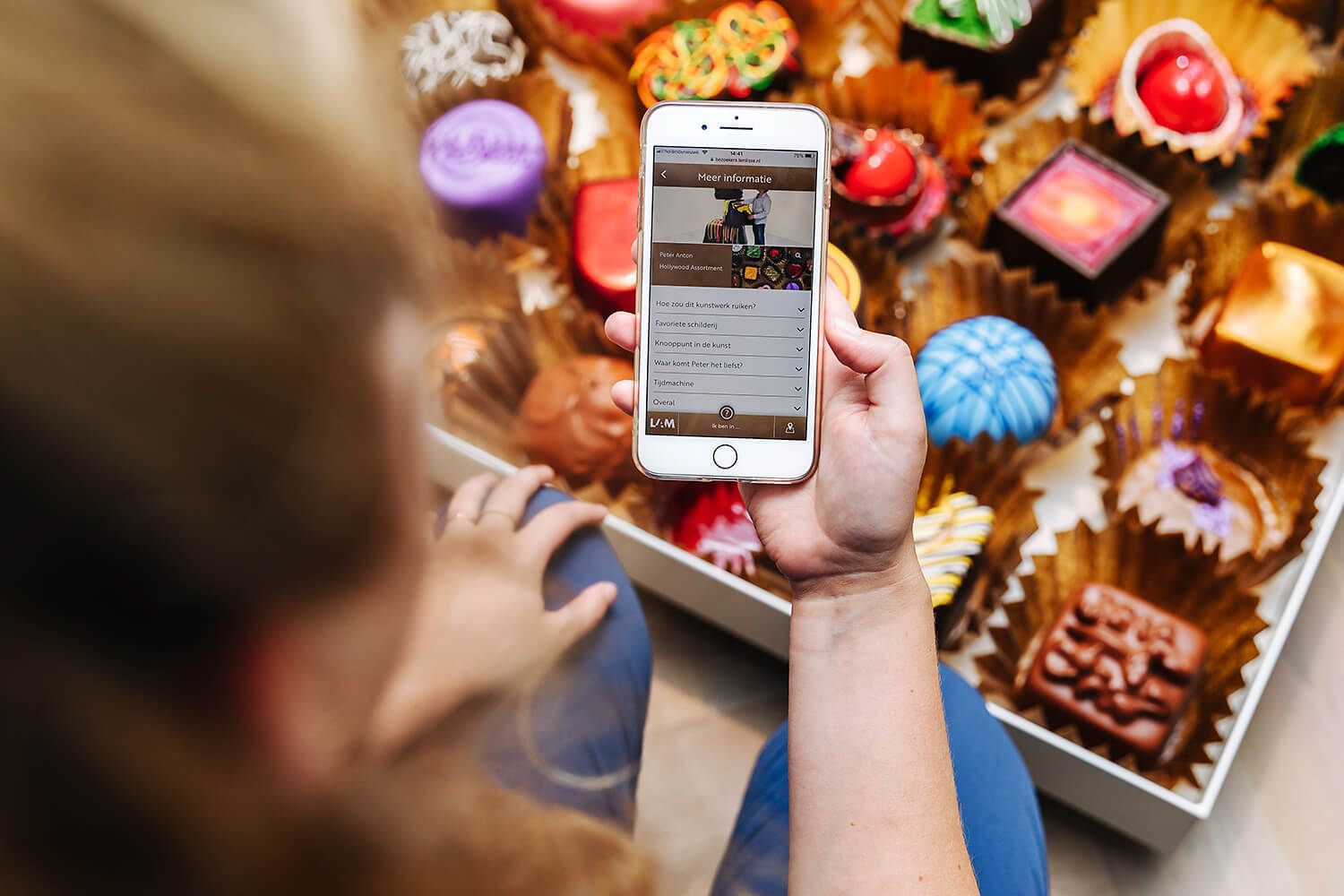

ミュージアムに入ると、チョコレートを模した作品が床に置かれている。デコレーションの異なるチョコレートを詰め合わせたギフトボックスをそのまま拡大したような作品だ。しばらく眺めていると「この作品は《ハリウッド・アソートメント》というタイトルなのですが、どうしてだと思いますか?」と、スタッフに声をかけられる。

このスタッフは「ケイクコーチ」(見るコーチ)と呼ばれ、一つの作品をじっくり見て、何が見えるか・感じるかを言葉にするプロセスをアシストする役割を担う。「アートについて何も知る必要はありません。あなたの個人的な体験がすべてです」をポリシーに掲げるLAMは、自分ならではの見方で作品鑑賞することを推奨しているのだ。

鑑賞の軸は「対話」

美術館では、解説が書かれたパネルやキャプションを読んだ上で作品を見たり、音声ガイドに頼ったりしがち、という人も多いだろう。しかし、LAMが推奨するのは少人数のグループで対話をしながら鑑賞する方法だ。

日本では「対話型鑑賞」、「対話による美術鑑賞」(以下、対話型鑑賞)などと呼ばれるこの鑑賞方法は、ナビゲーター(ファシリテーター)が投げかける3つの質問「作品の中で何が起きていますか?」、「どこからそう思いましたか?」、「もっと発見はありますか?」をベースに展開される。見えるものや印象を言葉にして伝えるのと同時に、他者の意見も聞くので、グループの人たちと作品の見方を広げていくことができるのがメリットだ。

ひとつの作品の前で15〜20分程度過ごしていると、自分には全く見えていなかった部分が、他者の言葉によって気付かされる。対話型鑑賞は、目の前に見えるものが軸なので、専門知識や作品情報に頼らずとも作品鑑賞が可能だ。「作品の見方が分からない」、「知識がないから作品を見られない」と、鑑賞に苦手意識を感じる人にも有効な方法だ。

対話型鑑賞は、もともとニューヨーク近代美術館(MoMA)の教育チームで開発された「ビジュアル・シンキング・カリキュラム(VTC)」「ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ(VTS)」という美術鑑賞法がベースになっており、日本では1995年に水戸芸術館現代美術センターで実施された美術関係者向けの研修会で初めて紹介された。その後、美術館の教育普及部門を中心に発展・定着し、現在では子どもからビジネスパーソン、認知症の高齢者まで対象を広げている。

作品にまつわる解説文は一切なし

対話型鑑賞を前提とするLAMには、展示作品のキャプションやパネルといった文字情報が一切ない。ただし、美術館のコンセプトを知らずに来館する人や、作品の情報を得ながら静かに見たい人向けに、フロアマップや作品の基本情報が参照できるウェブサイトがある。

鑑賞を促すのはケイクコーチだ。コーチは鑑賞者たちと一緒に床に座り、作品の前で指をさしながら鑑賞者の話に耳を傾ける。かといって常に鑑賞者のそばにいるわけではなく、作品を時間をかけて眺めている際や興味をもっているタイミングで話しかけているようだ。実際、ケイクコーチになるには、アートの知識よりも、コミュニケーションスキルや前向きに学ぶ姿勢を求められる。

こうした来館者に合わせたコミュニケーションと対応ができるのは、LAMが来館人数をコントロールしているからだ。チケットはオンラインでの事前予約制だが、入場者数をシステム上で制限する役割も兼ねている。1日に入館できるのは200人前後。15分ごとの入館枠に8人程度が入れる計算になる。

ケイクコーチのインフリットは、「ルーブル美術館でモナリザを見ようとしても、混雑していて一瞬しか見られない。作品についてじっくり話す方が、私は好みです」と、LAMに来てからの変化を語ってくれた。以前は映画業界でさまざまなポジションに従事していた彼女にとって、ケイクコーチとして働く機会が訪れると、すぐに現代アートに夢中になった。来館者と作品の詳細をじっくり見たり、議論したりできる環境がすごく楽しいと言う。

加えて、運営も至ってシンプルだ。ミュージアムショップやカフェ、ワークショップルームは館内に設置されておらず、カタログやパンフレットなどの印刷物もない。LAMが知る人ぞ知るに存在になっているのには、広報やマーケティングに経費をかけていないことが大きいと言えるだろう。

「来館者が投稿するSNSが広報の役割を十分に果たしてくれますし、大勢の人が押し寄せては話しやすい環境が作れないので」と、LAMの教育担当であるブレ・デ・スミット(*1)は説明する。また、コミュニケーション部長フラウキェ・ブディンもこう付け加えた。「口コミは広い観客に届けるための最高のマーケティング手法です。アートに興味がない人は、街中のポスターや新聞の記事や広告を見ることもありません。しかし、信頼できる誰かが美術館をおすすめすると、そのメッセージは格段の効果を発揮するのです」

子どもがアートに触れる機会を広めるために

「好奇心のあるすべての人、特に子どもとその家族のための美術館」を標榜するLAMは、子どもの来館を歓迎している。毎週木曜日は学校来館のみを受け入れており、一般の来館者は入館できない(長期休暇中や一部の日は除く)。

それは、財団の代表であるヤン・ファン・デン・ブルクが、幼少期にアートに触れる環境にいなかったことに起因する。大人になってから芸術をたしなみ、コレクターや文化事業に携わった自身の経験から、子どもの頃から芸術に触れる体験が大事であり、機会を与えたいと学校での来館に力を入れているのだ。

作品の見方には自分の価値観が反映される。「わからない」「つまらない」と思ったとき、その理由をじっくり掘り下げていくと、過去の自身の体験とつながっていることがある。一つの作品を時間をかけて見る経験は、LAMが「個人的な発見の旅」と例えるような、知らなかった自分に出会うことのできる可能性を秘めている。