ストーンウォールの反乱はアート界に何をもたらしたのか──クィアアーティストたちが1994年に語ったこと【前編】

世界各地で6月を「プライド月間」と呼ぶようになった背景には、NYで1969年6月28日午前1時ごろに起こった「ストーンウォールの反乱」がある。それから46年が経った2015年6月、アメリカは同性婚を合法化。これを記念し、Art in America誌は1994年に掲載したクィアアーティスト・インタビューを再掲することで、過去20年に起きた社会変化を振り返る試みを行った。その中から8人を抜粋し、前後編で紹介する。

この記事の執筆者である美術評論家のホランド・コッターは、1994年の掲載当時、次のように説明している。

「1969年のストーンウォール事件は現代アートにも直接的な影響を与え、性の多様なあり方についてオープンな問いかけが行われたり、探求されるきっかけになった。ほんの一世代前までは、そうしたテーマは抑圧されるか、一部の人にしか分からない形で表現されていた」

コッターの記事が発表されてから21年後(ストーンウォール事件から46年後)の2015年6月26日、アメリカ合衆国最高裁判所は同性婚を合法化。LGBTQ運動にとって極めて重要な節目となった。

この画期的な判決を記念して、US版ARTnewsは同年7月、コッターの記事から8人のアーティストのインタビューを抜粋して再掲。前編では、ロス・ブレックナー、ゾーイ・レナード、ライル・アシュトン・ハリス、ニコール・アイゼンマンら、4人のアーティストの声をお届けする。

はじめに:ホランド・コッターによる序文

1969年6月27日深夜(28日午前1時ごろ)、ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジにあるストーンウォール・インというゲイバーに警察が踏み込み捜査を行った。定期的に実施されるその捜査は、いつものように単なる一方的な嫌がらせで終わるはずだったが、この夜はバーにいた男たちが反撃に出た。彼らは通りに飛び出し、警察を追い払おうと瓶や石を投げつけて戦った。何よりも強力な武器となったのは、怒りによって生まれた団結だった。

ストーンウォールの反乱から21年を迎えたこの6月、この出来事を忘れないために12人のゲイとレズビアンのアーティストにインタビューを行った。そのうちの10人は、今年の春にニューヨークで話を聞き、ドナルド・モフェットとゾーイ・レナードは質問に書面で回答してくれた。彼らの中で、1969年に実際にニューヨークにいたアーティストは1人しかいない。また、大半の作家は年齢的に、ゲイとレズビアン運動の黎明期を直接経験しているわけではない。

いずれにせよ重要なのは、出来事そのものではなく、そこから生まれた心のあり方や生き方だ。ストーンウォールの反乱の直接的な結果として、現代アートにおいても性の多様なあり方についてオープンな問いかけが行われたり、探求されたりするようになった。ほんの一世代前までは、そうしたテーマは抑圧されるか、一部の人にしか分からない符丁のような形で表現されていたのだ。

このインタビューでは、アーティストたちに次のようなことを尋ねている。どのように符丁的な表現を回避し、あるいはそれを再構築して、特定の文化に特有でありながら、より広いオーディエンスにも通じる新しい言語を作り出していったのか。「ゲイアート」や「レズビアンアート」は存在するのか。そのようなラベリングは、当事者を隔離し閉じ込めるゲットー化につながると思うか。もしそうなら、それは良いことなのか悪いことなのか。アートの世界を含む、異性愛者が多数派を占める文化において、ゲイやレズビアンのアーティストは、どのような役割を担っているのか。

四半世紀の間に大きな変化が起きたことは間違いない。話を聞いた若手の中にも、自分の性的指向をごく自然に受け入れているアーティストがいる。しかし、大都市という安全圏の外では、あるいは都市の中でも特定の地域では、そう簡単にはいかない場合もある。1969年以来、同性愛者の権利を守る法案が、多くの場合、渋々ながらも可決されてきた。しかし、一度制定された法律が撤回されたケースもある。アートは以前より大胆になったが、検閲もまた然りだ。エイズ危機はいまだ衰えることなく、エイズ撲滅のための研究に対する政府補助金も不十分な状態が続いている。要するに、ゲイとレズビアンのコミュニティの政治的な結束力が失われれば、その一員である私たち全員が危険にさらされることは間違いない。

この原稿を書いている今、ストーンウォールの反乱から25周年を記念して、6月26日に国連本部へと向かうパレードが計画されている。これは世界中のレズビアンとゲイの権利を肯定する意思表示となるはずだ。ゲイとレズビアンの運動は国際政治の一部として自らを位置付け、また、実際にその一部となりつつある。そして、ゲイやレズビアンであることを公表するアーティストたちが、豊かな個人史や多様で挑戦的な作品を携えて、世界のアートコミュニティの一部となっている。こうした状況が、新しい世紀が近づく中、私たちに明るい展望を抱かせてくれる。

ウィリアム・H・マーティン(1950-1993)に捧ぐ

1994年 ホランド・コッター

1. 「絵画の本質はアイデンティティであり、わたしのアイデンティティとはゲイであること」──ロス・ブレックナー

私たちがそれぞれ今のような人間になったのには、ほとんど陳腐といってもいい、いくつかのことが関わっている。ゲイの人たち、少なくとも私が知っているゲイの人たちが、人生の重要な局面で部外者のような感覚を抱くのもそうしたことの1つだ。その感覚が、ほかの何よりもその人の世界観を決定づけるものになるのだと思う。それは、外から世界を眺めるという視点、自分はほかの皆とは違っていると感じながら世界を見る視点だ。

幼少期、私は抑圧という言葉を知らなかったし、抑圧されていると感じていたとも言えないが、自分は悪い意味で周りとは違っていると感じていた。そして、ここが陳腐な部分なのだが、そのことに対してある種の悲しみを抱いていた。10代の頃は、同世代の子たちにはない重苦しさを感じていた。周囲で展開している世界の一員である気がしなかったのだ。ほかの人たちの行動を真似たとしても、それによって感情が動くことはなかった。高校時代には、デートをするふりをした。実際にデートはするけれど、型をなぞるだけで気持ちは入らない。本当はどうでもいいと思っていて、バレないようにするのが何より大事だった。そうやって、若い頃は自分の真の姿を隠していた。

ゲイであることを自認するまでに長い時間がかかったが、プロのアーティストになったばかりの頃も、似たような状況は繰り返された。周りにいる人たちのほとんどが異性愛者だったからだ。アートの世界は、人々が想像するよりもずっと保守的なところがある。作品それ自体や作品に対する考え方は、非常にブルジョア的で、異性愛者的な価値観が大勢を占めている。人は同類に囲まれるのが心地良いのだろう。

当時の私が素晴らしいと思ったアート作品や文学は、男性のアーティスト仲間が賞賛していた勇ましいものではなかった。私は、より静かで象徴的な作品、符丁化された作品が好きだった。ロラン・バルトの著書をたくさん読んでいたが、彼はいつも「他者」、つまり恋人について語っていた。私は、彼が私の気持ちを代弁しているようだと感じていた。彼の文章には、性別を超えた切望のようなものがあった。サイ・トゥオンブリーのような画家にも、それを感じる。彼の絵を見ていつも感じるのは、手が届かないものに想いを寄せる感覚だ。

すべてのアーティストが持っている基本的な欲求の1つは、自分が誰であるか、そして自分の人生がどのようにして今のようになったかを語ることだと思う。そして、どんなアーティストも、どこかの時点でアーティストであるということが何を意味するのかについて言及する作品を作っていると思う。その両方の理由から、私にとってゲイであることは常に、アーティストとして生きる上で重要な部分を占めていた。ゲイであることは、周縁にいることと大きく関係しているため、物事に対して優しくなれるような気がする。支配的な文化の中に「普通」として入り込めない人たちは、異なる言語を発明する必要がある。それは、明確で説得力のある言葉でなければならない。優しさはそのためでもある。言語の発明は、ゲイであることを利点として活かすための私なりの方法だ。私は常に、物事を少し違った角度から見ることができたし、それが別の意味を見つけることを可能にしてくれた。

アーティストは時代を反映するというのも、また事実だ。私がメアリー・ブーン・ギャラリーで初めて発表したエイズをテーマにした絵は、まさにそれを描いた時代を反映するものだった。その頃のさまざまな出来事や社会の現実は、私たちの考え方や展望を完全に打ち砕いた。それまでは、70歳、80歳まで生きられるのはかなり幸運な人たちだなんて思ったことはなかった。しかし、エイズ危機が始まってからというもの、人生は障害物競走のようだという思いがますます強くなってきた。無事クリアできる人はラッキーだ。エイズだけじゃない。10代のうちに麻薬の過剰摂取や交通事故で死なずに済んだとしても、自殺してしまうかもしれない。人生のそれぞれの局面で、理由は違うかもしれないが、必ず危機がつきまとう。

私は、CRIA(Community Research Initiative on AIDS:エイズ関連の研究支援・教育に取り組むNPO、現ACRIA)の代表を務めている。自分の世界に閉じこもる画家でいるのは楽だし、私にとって心地がいいが、そうではない活動家としての立場にも立ってみようと思った。不思議なことに、エイズ危機に立ち向かうために行動しているうち、以前より幸福感が増してきたし、生産的にもなってきた。おそらく、ゲイコミュニティの仲間たち皆がそう感じているんじゃないだろうか。

もちろん、そう思えるようになるまでに私たちは計り知れないほど大きな代償を払ったし、これからも払い続けるだろう。でも、これほどの大惨事から何かを得られるとしたら、それ以外にはないだろう。だからこそ、若い世代のアーティストによる同性愛をテーマとした作品は祝祭的で、自分たちのアイデンティティをポジティブに表現しているのだと思う。彼らは、ありのままの自分たちを受け入れて、それを楽しまねばならないと気づいた。

誰のためにアーティストをやっているのか、という自覚を持つことが、アーティストであることの一部だ。それは世界観だと言ってもいい。私の絵に何かを感じてくれる人たちは、ゲイであることで起きるさまざまな問題に向き合っている人たちだと思う。そこには喜びや悲しみがある。ゲイとして生きることの中には、その両方がある。それは、それ以外の人生よりもはるかに豊かなものだ。

もう1つ重要なことを言っておきたい。私はゲイであることが自分の絵の中心的な要素だとは微塵も考えていない。アーティストの本分は、どんなアーティストであれ、面白い作品を作ることだ。私がゲイであることは、私の絵を興味深いものにするのに寄与していて、今の時代に特に必要とされている視座を加えていると言えるかもしれない。それらはすべて絡み合っている。私の作品は絵画についての考察であり、絵画の本質はアイデンティティであり、私にとってアイデンティティとは、ゲイであることなのだから。

2. 「カミングアウトすると決めたことで、私はレズビアンになった」──ゾーイ・レナード

まず1つ質問させてほしい。人々はなぜいつも、マイノリティのアーティストの作品に「異質さ」を見出そうとするのか。レズビアンやゲイ、女性アーティスト、黒人の詩人、アジア人の劇作家のように、自分のセクシュアリティや人種について聞かれるのは、なぜいつもマイノリティ側なのだろう? 白人男性であることが、ロバート・ライマンやジェフ・クーンズの作品にどう影響しているのか。異性愛者であることが、ピカソの作品にどう影響しているのか。私は女性アーティストであることに不満は感じていない。そして、レズビアンだということを、これ以上ないほどオープンにしている。ただ、こうしたダブルスタンダードには腹立たしい思いを抱いてしまう。

私は貧しい家庭に生まれ、働くシングルマザーの母に都会で育てられた。兄弟と私はアメリカ生まれで、移民2世の白人だ。ポーランド人の母は難民としてアメリカにやって来た。彼女はTWA航空の予約係として働いていたので、お金はなかったけれどよく旅をした。そうして私は、幼いうちからさまざまな言語や異文化に触れることができた。夏になると、私はよく1人きりで野外で遊んでいた。ギリシャの山を這いずり回ったり、泳いだり、カメやロバをテントに連れて帰ったり、そういう経験をしてきた。

15歳で学校を中退し、その1年後にコンパクトカメラのローライ35を母に借りた。それが盗まれたか、壊されたか、失くしたかした後、自分でカメラを買い、いつもそれを持ち歩いていた。あちこち旅をして、ウェイトレス、バースタッフ、ホステス、郵便局員、クローク係、ストリッパー、売春婦、アーティストのアシスタント、ギャラリーのアシスタント、アーティストのモデル、ペンキ屋、大工など、さまざまな仕事をした。

そうやっていろいろ試したけれど、なぜかいつも写真に立ち戻った。私は、自分の心の中にあるものを作品にしている。私を悩ませるもの、私を興奮させるもの、私を混乱させるもの、私の恐怖、私の欲望。それが写真だ。私は、自分が興味をそそられたものにカメラを向ける。そして、それをあなたに見せる。あなたが見るのは文字通り、私の視点だ。あなたは私が何に感動し、何に怯え、何に嫌悪感を抱いたのかを見ることになる。

少なくとも今のところ、私の作品で愛やセックスに関するものはあまりない。でも、レズビアンであること、女性であることが私の人格や、私の視点を形成してきた。それだけではないが、私の人生の全てを貫く要素はその2つだ。その事実によって、同じようなことが繰り返し起こる。女性にときめく。度々ハラスメントを受ける。大勢のレズやゲイの仲間たちと遊ぶ。ゲイバッシングされるのが怖い。レイプされるのが怖い。大勢の友達がエイズで死んだことに怒っている。彼ら、というより私たちは、しばしば軽んじられ、ゴミのように扱われる。たとえばニューヨーク・タイムズの死亡記事に「恋人」という言葉を載せることも許されない。そういうことの積み重ねが響いてくる。

私はカミングアウトをしなければならなかった。ストレートの人でカミングアウトの葛藤を知る人はいない。私は自分の中にある欲望を見つけ、周りの社会常識に逆らうことになったとしても、それに従わなければならなかった。自分自身の欲望を発見し、吟味し、信じる過程は、人格形成に関わるものだった。すでに女の子とセックスをしていたが、自分のセクシュアリティを理解し、カミングアウトすると決めたことで、私はレズビアンになった。

つまり、私のセクシュアリティは私という人間の一部で、私がどのように扱われてきたか、私がどのように他人を扱うかということに関わっている。それは、私を形成したほかの要素と共に発展してきた。クィアであることが、私の世界観を部分的に形成している。そして、私の世界観は常に私の作品の中にある。たとえ、それがセクシュアリティに関するものでないときでも。

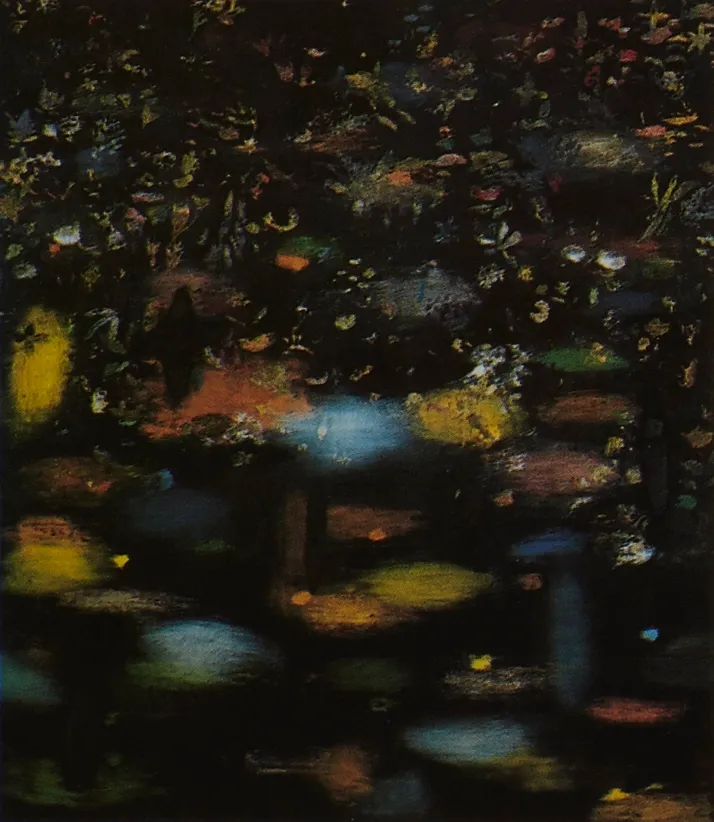

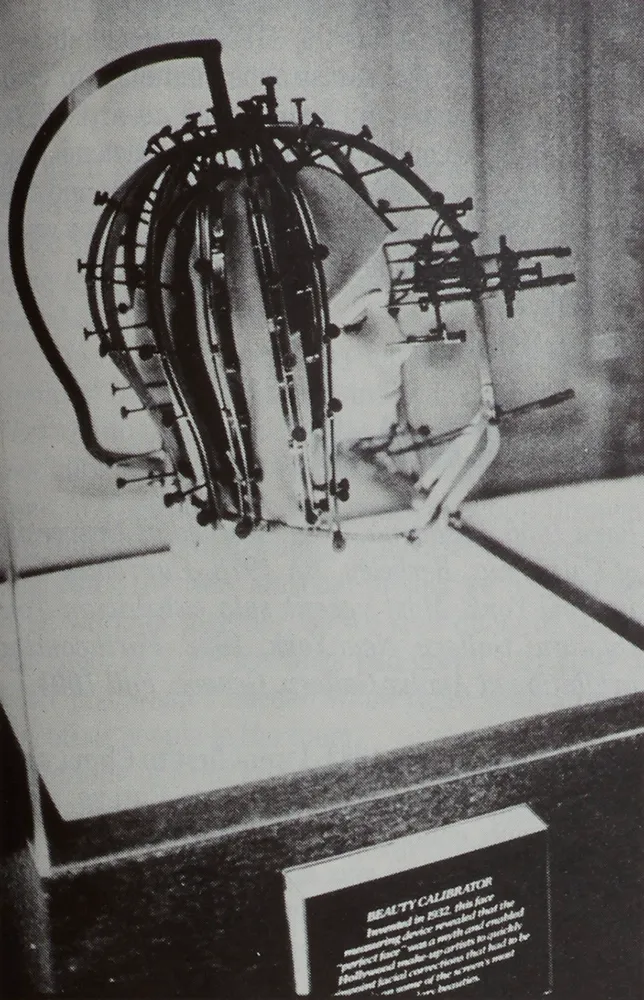

私の作品は現在変化しつつある。それがどこに向かっているのかは、よく分からない。以前より文章を書くことが多くなり、絵を描いたり、オブジェを作ったりしている。写真もまだ撮っている。初期の作品は旅に関するもので、時間、順番、地図、構造物などのテーマを扱っていた。その次に取り組んだのは、自分でもぞっとするような気味が悪い作品だった。内臓が露出した女性の解剖模型、髭を生やした女性の頭部、貞操帯、ビューティー・キャリブレーター(*1)などを取り上げたものだ。あれは、暴力と恐怖についての作品だった。つまり制度的な暴力、分断、憎悪をテーマにしていた。1つの節目になったのが、1992年のドクメンタ9だ。私はそこで初めて、スタイリッシュでユーモアがあり、セクシーかつパワフルなイメージを、閉塞感のある雰囲気の中に直接注入することができた。

*1 化粧品ブランド、マックスファクターの創設者であるマックス・ファクターが開発した器具。女性の顔の欠点を「科学的」な方法で割り出し、メイクで的確に補うために使う。

私は政治的な直接行動にもたくさん関わってきた。そうした方法で多くの成果を上げられると強く信じている。法案を成立させるなど、具体的な目標がある場合は特にそうだ。しかし、真の意味での社会変革を促すには、アートやアクティビズム、対話など、それ以外の多くの要素が必要になる。アートは、絵や映画、音楽などを通して、アイデアを提示し、対話を深めるものだ。ただ、それ単独で結果を出すことはできない。重要なのは、それによって新たな文脈を作り、人々に感動を与え、結びつけることだ。

私のアート作品は、直接行動と比べると政治的ではないかもしれない。それは直接行動に取って代わるものではない。しかし、私の視点(過激思想の視点)を世の中に発信しているという意味では政治的だ。アートによって私のアイデアが流通し、私は現状に異議を申し立てることができる。私が夢見る、より良い世界の姿を提示することもできる。もちろん、ラッシュ・リンボー(右派のラジオ司会者)の考えを変えられるなんて思っていない。ただ、私たちは、名付けようもない奇妙な怒りを感じることがある。そして、その気持ちをうまく言葉で表している人に出会うと、勇気が湧いてくる。

私がサルトルやジャン・ジュネ、オードリー・ロード(作家・詩人)やアドリエンヌ・リッチ(詩人)の文章を初めて読んだときがそうだった。『エンジェル・アット・マイ・テーブル』(1990/ジェーン・カンピオン監督)や『Tongues Untied』(1989/マーロン・リグス監督)を見たとき、私はこう思った。そうだ、私はこうやって考えることができる。それをさらに一歩進めて、自分の望むように人生を生きられる、と。自分に敬意をもってくれるよう人に要求すること。そして、人には優しく接すること。人はインスピレーションを生み出すことができる。そして、インスピレーションは変化を生み出すのだ。

3.「政治的な意味での“ゲイアート”は存在するのか?」──ライル・アシュトン・ハリス

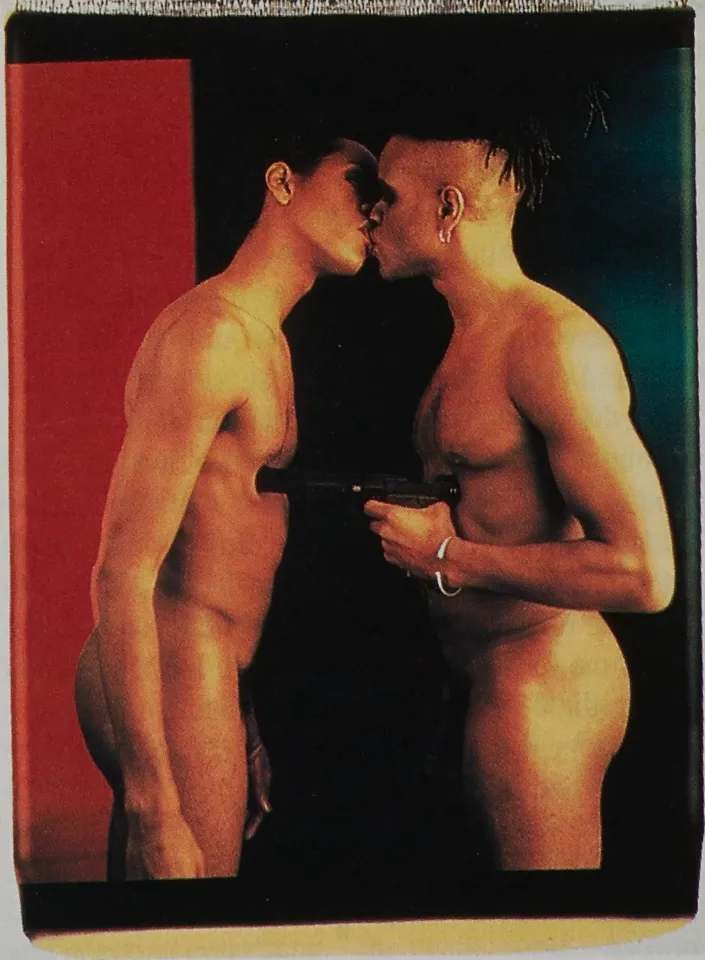

最新の写真作品《Queen, Alias, and Id》は、家族や友人たちとのコラボレーションで実現した。《The Beautiful Ones》は母とその妹の肖像、《The Empress, the Emperor and His Divine Staff》は私の祖父母の写真だ。《Sisterhood》は、自分とナイジェリアのコンセプチュアルアーティスト、イケ・ウデを写したもの。ニューヨークの「ポラロイド20×24スタジオ」(*2)で2日間かけて撮影している最中、現場には真剣な緊張感が漲っていた。映画の撮影現場のように、事前に準備すべきことがたくさんあったが、一番大変だったのはさまざまな人たちを同じ場所に呼ぶ勇気を奮い起こすことだった。それをクリアすると、すべてがうまく回り出した。

*2 世界に数台しかない大全紙サイズ(約50.8×61cm)の超大型ポラロイドカメラが使えるスタジオ。

ブロンクス出身の私は、地元の公立校に通っていた。両親が離婚した後、母と兄と一緒にタンザニアのダルエスサラームに移り住み、英語で授業が受けられる学校に2年ほど通った。その後アメリカに戻り高校を卒業して、経済学を学ぶためにウェズリアン大学に進学した。わたしの祖父は経済学者なのだ。結局、経済学は合わず、専攻を美術に替えた。実は、祖父の影響を受けて以前から写真を撮っていた。祖父は40年間にわたって家族や友人たちを撮影し、撮り溜めたスライドは1万枚以上あった。《Queen, Alias, and Id》は、祖父のプロジェクトの集大成でもあり、祖父のビジョンへのオマージュでもある。

初期作品のうち、ジェンダーと人種に関するドラァグのセルフポートレートは、80年代後半のウェズリアン大学在学中に制作したものだ。写真の教授は、この作品に関する理論的背景には明るくなかった。でも、私という人物をもっと知りたいと鑑賞者に思わせる何かがこれらの写真にはあると言ってくれた。シンプルなコメントは、時に最高の賛辞になる。大学のアートのカリキュラムは形式的で伝統的なものだったが、美は現状を覆すための戦略であり、誘惑の道具であり、対話を始められる空間に人を引き込む方法であると捉えるよう、意識を高めてくれた。私の関心は、人々を疎外するのではなく、引き込むことにあるからだ。

私の作品は、さまざまな読み方ができると思う。それを見て抵抗を感じる人は、非常に表面的で、否定的な読み方をすることが多い。たとえば、「メイプルソープみたい」というような意見だ。確かに、黒人男性の身体に対する関心という点では、明らかに彼の作品と共通点があるかもしれない。だが、我われのアプローチはそれぞれ全く違う。メイプルソープは典型的なディンジ・クイーンだ。これは、黒人男性を偏愛する白人男性のことを指すゲイのスラングだが、私はそれを批判しているわけではない。むしろ、魅力的だと思う。何といってもメイプルソープはそれをオープンにしていたわけだから。彼は、愛でられる美しいオブジェとしての黒人男性に惹かれていた。スタジオでもベッドでも。美術史家のコベナ・マーサーと映像作家のアイザック・ジュリアンは、いみじくもこう言っている。「メイプルソープが細心の注意を払って構築したイメージは興味深い。なぜなら、植民地時代のファンタジーをなぞるそれは、白人の欲望に沿うものだから。だが、私たちの要求や要望について、彼の写真は何を語っているのだろう?」

人間をオブジェ化することには私も興味があるが、志向するのはもっと自己開示的な方法だ。メイプルソープの作品に対してアンビバレントな気持ちを抱いているのは確かだが、男根主義的な白人の「父殺し」を目指しているわけじゃない。むしろ、故マーロン・リグス(映画監督)、故ロティミ・ファニ=カヨデ(ナイジェリア生まれの写真家)、エセックス・ヘンプヒル(詩人・アクティビスト)、トーマス・アレン・ハリス(映画監督)など、私の魂の兄弟たちがそうしているように、新しいビジョンと可能性を示すことによって、黒人男性に対する彼の覇権的な表現を解体しようとしている。つまり、黒人男性の身体に再び命を吹き込む、蘇生プロジェクトに取り組んでいるのだと考えている。逞しくて絶倫の黒人男性という、よくあるファンタジーやイメージを使い回すのではなく、黒人男性による多様な経験や、さまざまな立場を探求している。このプロジェクトを重層的なものにする1つの方法として、ほとんどの写真の中に自分自身の姿をさまざまな形で登場させている。

私の作品が人々にとって難しく感じられる主な理由は、主題が分裂しているように見えるからだ思う。ゲイとしての問題、あるいは黒人としての問題を扱っているというように固定できないからだ。それらは両方の境界線上にある。我われはともすると、黒人と白人、ストレートとゲイ、男性と女性といった二項対立にしがみつく傾向がある。私がやろうとしているのは、内側と外側から自分を引っ張るさまざまなアイデンティティを記録すること。どのカテゴリーに入るかではなく、その間に存在する領域に関するものだ。

政治的な意味での「ゲイアート」は存在するのか? それはいい質問だ。アートはアートだ。私は、自分がゲイだと明らかにする作品を作ることより、ゲイの欲望を出発点とすることに関心がある。フーコーは、ゲイのアイデンティティはそれ自体が目的なのではなく、そこからどのような関係性を作り出せるかが重要だと言っている。そう考えると、人種差別、排他性、階級主義が見られる現在のメインストリームのゲイカルチャーや政治は、偏狭だと感じられる。

私はさまざまなコミュニティや、異なる社会的、経済的、民族的、性的背景を持つ人たちと交流がある。家族という文脈の中でクィアであること、そしてクィアの兄を持つことは、拡張的な経験だ。家族のあり方に対する固定観念を問い直すという意味で、拡張的だと思う。兄で映画監督のトーマス・アレン・ハリスと私を写したポラロイド写真には、《Brotherhood, Crossroads and Etcetera #2》というタイトルが付けられている。このイメージは、互いを深く愛する兄弟が経験している欲望や羨望、思いやり、そして死をめぐる両面性を扱っている。作品を作る上で重視しているのが、この拡張性という概念だ。多くの同性愛者たちは、家族から拒絶されたことでトラウマを抱えている。私は作品を通して、家族と向き合うことがいかに赦しや救いになりうるかという、1つのモデルを提示しようとしている。テーマは、それぞれの違いを乗り越えて生きること。

ポラロイド20×24スタジオで撮影していた時、ふと目をやると、祖父が私のポートフォリオを熱心に見てくれているのに気づいた。《Last Night I Had a Dream》という性的なインスタレーションの記録を眺めていたので、祖父が私のことをどう思うか心配になり始めた。でも、不安に押しつぶされる前に、彼は次のページに進んでしまった。これを契機に考えるようになったのは、いったい私は自分の不安や恐怖を、どの程度、祖父やほかの人に投げかけているのだろうということだ。

《Secret Life of a Snow Queen》というインスタレーションが鑑賞者を鏡のように映し出し、激しく問い詰めるような作品なのに対し、《Queen, Alias, and Id》は、自分自身を受け入れる過程についての作品だ。これらの写真を家族と一緒に作る数週間前、自分がゲイだという理由でボコボコにされるひどい悪夢を見た。普段そういう夢は滅多に見ないのだが。しかし、それについて深く考えたり、親しい友人と話したりしているうちに、その夢は予言的で解放的なものだと思うようになった。これまでずっと、自分の身体や暴力に関する多くの恐怖と闘ってきたが、この夢を見てからはこう考えるようになった。「殺すつもりなら、そうすればいい。そうでないなら、私の前から消え失せろ。やるべき仕事があるんだ」と。この悪夢によって、私は恐怖から解放され、次の段階へと進むことができた。まさに「放蕩息子の帰還」(新約聖書に出てくるたとえ話)だと言える。それはまるで、最後のフロンティアのようだった。それを契機に自分自身を受け入れ、そして文化の創造における自分の役割を認識することができたのだから。

4. 「私は“フェミニストアート”も“レズビアンアート”も作っていない」──ニコール・アイゼンマン

数年前、私は商業的な壁画を描く仕事を引き受けたことがあって、トーマス・ハート・ベントン(*3)を思わせる工場の風景などを描いていた。悪くはないけれど、何のひねりもない絵。しばらくは月に1つのペースで壁画を描いていたので、そのうちうんざりしてしまった。それがきっかけでドローイングに戻り、次にカンバスに絵を描くようになった。

*3 (1889-1975)中西部の風景や農夫、労働者など、いかにもアメリカらしいモチーフの具象画を描く芸術潮流「リージョナリズム」を代表する画家。壁画を多く手掛けた。

当初は何らかの形で壁画のフォーマットを維持しようとしていた。壁板にインクで絵を描いて、それを壁に立てかけたりしてみたが、どうも不自然な感じがした。その後は、カンバスを支持体に絵を描くようになったけれど、地の部分は壁のように何も塗らずそのままにした。数年間、集中してドローイングに取り組んだおかげで、私のペインティングは以前に比べてゆったりし、ほとんどドローイングのような感じになった。ドローイングとペインティングを大きく区別する理由が分からない。壁にインクで描いたものはウォールドローイングで、ジェッソの下地を塗ったカンバスにインクで描いたものはペインティングと呼ばれる。ごくごく小さな絵画と、私が壁に一生懸命描いた18メートル以上のドローイングを比較しても意味がない。繊細さの差なのかもしれないし、2つのメディウムの歴史の違いなのかもしれない。

私はフランスで生まれ、ニューヨークのスカースデールで育った。優れた画家だった曾祖母を含め、芸術家が多い家系なので、家族にはずいぶん助けてもらった。ロードアイランド・スクール・オブ・デザインでは、とても緻密で漫画的な具象画を描いていた。カラヴァッジョとハーヴェイ・コミックス(*4)を掛け合わせたような感じ、と当時はよく説明していた。絵を描くことの楽しさに目覚めた頃で、さまざまな技法を試しては、コミックのキャラクターをどれだけリアルに描けるかに挑戦したりしていた。最近の作品が公共事業促進局(*5)のような雰囲気なのは、内装用のラテックス・ペンキを塗った上にインクで描いた質感のためだろう。油絵に釉薬をかけたようなゴージャスな美しさがある。でも、公共事業促進局の仕事をした画家たちについてはあまり考えたことがなかった。

*4 アメリカのコミック専門出版社。「おばけのキャスパー」など多くの有名キャラクターを輩出した。

*5 大恐慌時代の1930年代半ばに、ルーズベルト政権が立ち上げた政府機関。多くの公共事業を通して雇用を促進したほか、画家や写真家なども雇い、米国の貧しい労働者の置かれた状況を取材した作品制作を依頼した。

ウォールドローイングでは、政治的なテーマを扱うこともある。1992年にドローイング・センター(ニューヨークのアートスペース)で発表した3部作では、経済、家族の価値観(*6)、軍隊という、選挙期間中だった当時話題になっていた3つのテーマを扱った。私の絵には、人が人を殴りつけているような暴力的な表現も出てくる。そこでは蜂が花を刺したり、男性が女性を床に引きずったり、女性が男性を切り刻んだりしている。深刻なテーマを面白おかしく表現するのは難しい。人を退屈させたくないけれど、不快にさせたくもない。ふざけすぎて不快にさせることもあれば、真面目で深刻になりすぎて不快にさせることもある。ユーモアの利点は、自分が笑っているものに焦点を移すことができるところだ。悲劇的なものを笑うときは、なぜそれを笑うのか自問自答する必要がある。そうすれば、その問題や自分自身について、何かを学ぶことができる。

*6 family values:社会の基礎としての家族の役割を重視する考え方で、アメリカの選挙キャンペーンなどで頻繁に使われる。大黒柱の父と専業主婦の母など、伝統的な家族像が理想とされることが多く、しばしば女性やLGBTQの人々の権利抑圧のために持ち出される。

私がこれまで手掛けてきた作品を全部見てくれれば分かってもらえると思うのだけれど、ちょっとしたスケッチも大型の絵画も平等に見てくれれば、私が政治を主なテーマとしていないことがはっきりすると思う。私は問題提起のためのアートは作っていないし、怒っているわけでもない。私の作品のテーマは主に、ユーモアの本質と関係があると思う。あらゆる物事、つまり全世界を題材にして、その仕組みを理解しようとしている。そして、全てを平等に扱いたいと考えている。

私は、自分の作品が主にフェミニストアートとして見られることに抵抗を感じる。確かに私はフェミニストだが、ことさらそれを意識してはいない。それは自然なことのように思えるし、もはや、私たちは皆フェミニストではないだろうか。それが正しいことだと知っているからだ。とはいえ、私は「フェミニストアート」も「レズビアンアート」も作っていない。私の人生の一部なので、作品の中にそういう要素が出てくるのは当然だろう。でも実際のところは、ガールフレンドと寝ている時間よりも、テレビを見ている時間の方ずっと長い。

思いもよらない誤解をされてびっくりすることもある。去年の秋にロンドンで展覧会を開いたとき、パロマ・ピカソと彼女の父親(パブロ・ピカソ)についての壁画を展示した。それは題材として、とても興味深かった。彼女が父親の芸術をまったく別の形に作り変えて、彼女自身のものにするというのが私のテーマで、これを思いついたのは、パロマの「ミノタウロス」という香水の広告を見たからだ。私の絵の中では、パロマとその配下の者たちがミノタウロスを逆さ吊りにして、槍で刺して、その血を香水瓶で受け止めている。この絵についてロンドンのメディアは、怒れるレズビアンのフェミニストがミソジニーの画家に仕返しをしていると書いた。ピカソは私にとって憧れのアーティストの1人なのに! ミノタウロスというピカソも扱ったテーマを取り上げて、別の形に定着し続けているパロマも素晴らしいと思う。私は彼女に共感を覚える。彼女はたぶん、私と同じように父親との間に問題を抱えていたのではないだろうか。彼女は、自分の前に立ち塞がる偉大な父を乗り越えなければならなかった。私の壁画の中で、彼女はそれをとても分かりやすく愉快な方法で行っている。なのに、どの展評もパロマとその父親については全く触れず、怒れるアマゾネスの話ばかりだった。

私が他人のアートや自分のアートで大切にしているのは、想像力と個人的な物事だ。政治というのは、心が卑しくて目先のトレンドを追っているものとしか感じられない。私の仕事は全体として見た場合、そういうものではないと思いたい。自分では、闘争的なスタンスを取っているつもりはないから。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews