「私は油彩の描き方が分からない」──ビープルが中国で開催中の大回顧展をレビュー

2022年にオークションで75億円という驚愕の値が付いたNFTアートの作者、ビープル。最近では映像を用いた彫刻作品も手がけるビープル初の美術館展が、現在、南京の徳基美術館で開催されている。初期の作品から新たに制作された油彩画までを一覧できる大規模展のレビューをお届けする。

アーティストが日々新たな作品を作り続けると、そこにはある価値が宿る。黒地に白抜き文字で毎日の日付を記録した河原温の日付絵画しかり、20年にわたって鳥や月、花などを、やさしい色合いで描いたアン・クレイヴンしかり。今や世界的な知名度を誇るビープルことマイク・ヴィンケルマンもまた、その系譜に連なるアーティストの1人だ。

NFTが脚光を浴びるようになるずっと前、2007年からビープルは毎日新作を制作し続け、なんと6420点もの作品を生み出している。最初の1年は紙に描いたドローイングもあったが、ほとんどがデジタル作品だ。2021年に制作された《Everydays: The First 5000 Days(エブリデイズ:最初の5000日)》は、それらを集めた初のNFT作品で、同年にクリスティーズのオークションで6935万ドル(当時の為替レートで約75億円)という歴史的な価格で落札されている。

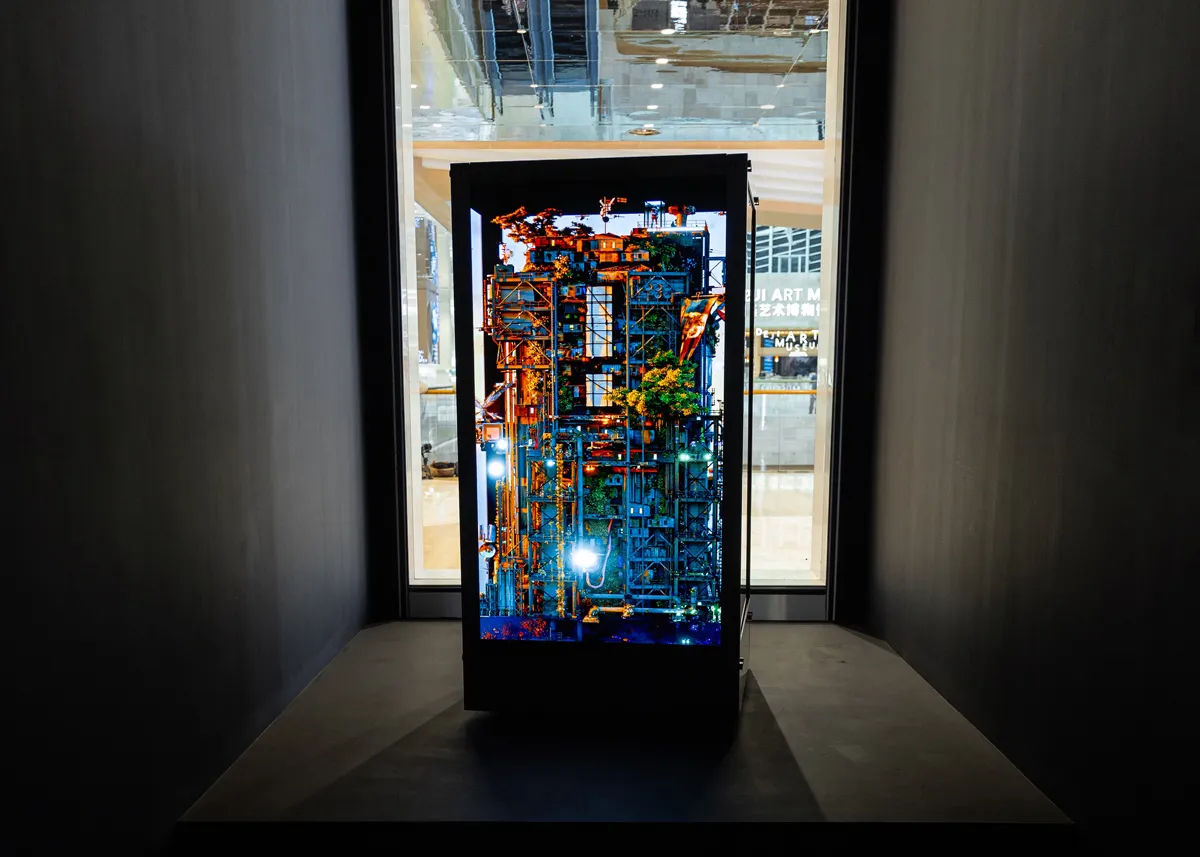

一躍時代の寵児となったビープルは、中国・南京市の私設美術館である徳基美術館(Deji Art Museum)の目に留まり、同美術館はアート・バーゼル香港に出品された制作直後の《S.2122》(2023)を900万ドル(約12億円)で取得した。この作品は、メタルフレームで囲われた直方体の4面に、ディストピア的な高層建築物をアニメーションで映し出すスクリーンを取り付けたもので、ケース自体が回転するキネティックビデオ彫刻だ。《S.2122》の斬新さを考えれば、徳基美術館がビープルの個展を企画し、歴史に残るような展覧会を目指したのも不思議ではない。そして、去る11月14日、ビープル初の美術館展となる大規模な回顧展「Beeple: Tales From a Synthetic Future(ビープル:合成された未来からの物語)」が開幕した。なお、この展覧会は2026年12月末まで約2年にわたり開催される。

既存のアート界では異端とされる作家の美術館展

ビープルは、アーティストとしての正当性をアート界からなかなか認められないでいる。2022年に彼がジャック・ハンリー・ギャラリーで初の個展を開催したときには、抗議のために同ギャラリーの所属をやめたアーティストがいたほどだ。その一方で、カステッロ・ディ・リヴォリ現代美術館(トリノ)の元館長であるキャロライン・クリストフ=バカルギエフや、サーペンタイン・ギャラリー(ロンドン)のアーティスティック・ディレクターで、徳基美術館のシニア・アーティスティック・アドバイザーを務めるハンス・ウルリッヒ・オブリストなど、ビープルを高く評価する大物もいる。クリストフ=バカルギエフは2022年に、《S.2122》の姉妹作品である《HUMAN ONE(ヒューマン・ワン)》(2021)の展示をカステッロ・ディ・リヴォリ美術館で行った。

こうした中で浮かび上がってくるのは、「ビープルは美術館での展覧会に値するアーティストなのか」という疑問だが、それに対する端的な答えはイエスだ。デジタルアーティストのDRIFTやレフィク・アナドルはそれぞれ、2018年にアムステルダム市立美術館、2022年にニューヨーク近代美術館(MoMA)での展覧会を実現した。ならば、ビープルも同じことができていいはずだ。

徳基グループが所有する広大な高級ショッピングモール、徳基広場の最上階にある徳基美術館は、US版ARTnewsのTOP 200 COLLECTORSに名を連ねるウー・ティエジュンによって2017年に設立された。「国境、文化、歴史、メディアを超越する」というミッションを掲げる同美術館のビープル展の入り口に着くと、来場者を歓迎するウーの声がスピーカーから流れてくる。そして、入館をためらっている人たちを誘うように美術館の中を覗ける窓の近くに置かれているのが、展覧会の目玉である《S.2122》(2023)だ。この作品は、気候変動によって海面が上昇したことで、高層の建物に住まざるを得なくなった状況を想定している。そのため、たとえば水面の高さを上げるなどのアップデートによって、進化を続けることができる。

この展覧会には、ビープルが生まれた1981年からキャリア初期のアナログな作品までを辿るセクションもあり、高校の美術部員が描いたようなイラストや、初めて使ったコンピュータであるインテル386 DOS、1990年代後半に使っていたiMacなどが展示されている。また、『ドニー・ダーコ』、『エターナル・サンシャイン』、『パルプ・フィクション』、『ファイト・クラブ』など、彼が影響を受けた映画の複製ポスター(本物のポスターは通関できず、中国に持ち込めなかったそうだ)とともに、ビープルが初期に制作していたショートフィルムが上映されている。

さらに奥へ進むと、「Everydays」シリーズの全作品を、デジタルウォール上でモザイクのように組み合わせた没入型の展示室がある(スクリーンは新しい作品が追加されるごとに更新される)。高速でスクロールされる作品が天井の鏡に映し出されるこの場所は、セルフィーを撮るのにぴったりだ。これを見たときには、クロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホなどをテーマにした超大型でインスタ映えする(そして一部の人たちには耐え難いと酷評されている)没入型の巡回展と比較せずにはいられなかった。

「Everydays」初期のドローイングを油彩画にする試みも

「Everydays」シリーズには、ストリートファッションブランド「オフホワイト」のロゴやキャンベルのトマトスープ缶、スーパーマリオやガーフィールドなど、ポップカルチャーを参照した画像が数えきれないほど登場し、いわゆるIT系の若者が面白がるようなイメージや風刺と混ざり合っている。ただ、これまでにない試みはそこにはなかった。それに、17年分の作品をまとめ上げた見事な展示ではあるが、作品が次々と移り変わっていくので、1つひとつをじっくり見るのは難しい。いずれにせよ、この作品では各部分ではなく、全体にこそ価値があるようだ。

次の展示室では、ハンス・ウルリッヒ・オブリストが選んだビープルの「Everydays」シリーズのドローイング9点が、大型の油彩画になって展示されている。ただし、これらの油彩画はビープル自身の手によるものではない。事実、オープニングの後、ビープルはジャーナリストたちに、「私は油彩の描き方が分からないという事実をはっきり認めます」と語っている。

「正直なところ、自分で油彩画を描くことには興味がありません。最初からコンピュータで絵を描いていたので。つまり、コンピュータ画面で見るよりも、もう少し、立ち止まってじっくりと画像を鑑賞できるようなメディアの作品に変換したかっただけなのです。コンピュータ画面だと、ちょっと難しいと思いますから」

しかし、ビープルのデジタル作品を、油彩画のような伝統的な形式で展示するのは妥当なこととは言えない。確かに間近で観察することはできるかもしれないが、それは魂のない複製であり、かえって作品の重要性を損なってしまう。むしろ、大型の有機ELディスプレイなど用いて、9つの作品をデジタルのまま間近に体験したかった。それに加え、詳しい作品説明が英語と中国語で交互に表示されるので、読みやすかったとは言えない。

油彩画のうち最もパワフルなのは、2089年の世界で水中から生えている巨大なランを男性が調べている様子を描いた《Regenerate(再生)》(2023)だ。《Block Zero(ブロック・ゼロ)》(2022)は、ビットコインを模した巨大な建造物に向かって人が歩いている様子を描いた作品で、制作当時のデジタル通貨ブームを端的に表現している。そのほか、ジャバ・ザ・ハットの巨大な顔の目鼻や口から小さなジャバ・ザ・ハットが顔を出している《Jabbas Coming from Every Hole(あらゆる穴からジャバが出てくる)》(2021)や、ガーフィールドの頭部が点在する野原をさまよう男性を描いた《Gar-field(ガー=フィールド)》(2022)など、懐かしさとばかばかしさが入り混じった感覚を呼び起こすものもある。

一方、《S.2122》や《HUMAN ONE》、そして数えきれないほどの花々が動き続けるキネティックビデオ彫刻で、静物画の常設コレクション展へのオマージュでもある《Exponential Growth(指数関数的成長)》(2023)は、それぞれ専用のスペースに展示され、存在感を示している。これらの作品が、もともと大規模彫刻として構想されていたことを考えれば、この展示方法は納得がいく。

ビープルが、会場で鑑賞者に何かをしてほしいと願っているとすれば、それはテクノロジーが与える影響や過剰消費、イメージの氾濫、世界の不確実性、環境の悪化について考えることだろう。この展覧会が、アートとしての作品の出来不出来とは関係なく、誰かを動かして社会をより良い方向に変え、現在のディストピア的な状態を逆転させるきっかけになるのであれば、その役割は果たされたことになる。

未来志向の展覧会は美術史に名を残せるのか?

「Tales from a Synthetic Future」という展覧会タイトルが示すように、この展覧会は未来志向でもある。「Digiverse(ディジヴァース)」と題された最後の展示室はデジタルアートの未来に目を向けるもので、ビープルがアート制作を始めた頃と同じ20代の若手デジタルアーティストたちの作品が集められている。印象に残ったのは、赤いバラが咲き乱れる不気味なガラス張りの温室を描いたヂァン・シャオトンのデジタル絵画、シュールな中国の都市景観を描いたフアン・へーシャンのデジタルビデオ作品《Too Rich City(豊かすぎる街)》、そして、水族館で魚たちにじっと見られる立場に置かれる人間を描いたタン・シンルイのユーモアあふれるデジタルコミックなどだ。

中国のデジタルアートの現状を伝えるとともに、次世代のビープルになる可能性のあるアーティストたちに展示の場を提供しているこのセクションは、アート界のインサイダーたちには必ずしも受け入れられないかもしれないが、一般の来場者には魅力的に映るだろう。

ビープル展の華やかなオープニングで特にいい経験になったのは、彼が11月13日に6406点目の「Everydays」作品を制作する過程がライブで見られたことだった。作業はCinema 4Dで行われ、ゲームボーイ、ヨーダ、ピカチュウ、カエルのペペなどの3Dモデルをライブラリから取り出したビープルは、それを自分の頭部の画像の下にコラージュした。そして、目の上に2つのチーズバーガーと徳基美術館のロゴを配置し、中国のヒップホップとインディーズロックのサウンドトラックを流しながら、フォトショップでデジタルイラストに油彩フィルターをかけて完成させた。

ビープルは、これまでのところアート界の既存の体制には受け入れられていない。しかしこの先、状況が変わる可能性はある。初めはアート界から拒絶された作家は少なくないからだ。たとえば、モネがフランスのサロンで落選したことは広く知られているし、ゴッホは生涯に1枚しか絵が売れなかった。アンディ・ウォーホルでさえ、ブレイクするまでに数年を要している。1956年に靴のドローイングの寄贈を申し出たときにはニューヨーク近代美術館(MoMA)に断られ、1961年には、ロイ・リキテンスタインの作品に似すぎているとしてレオ・カステリ・ギャラリーに相手にされなかった過去がある。

ビープルは従来の意味でのアーティストではないかもしれないが、アーティストであることに変わりはない。徳基美術館で開催中のビープル展は、間違いなく次世代のアートへの入り口であり、好むと好まざるとに関わらず、美術史に名を残すことになるだろう。(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews