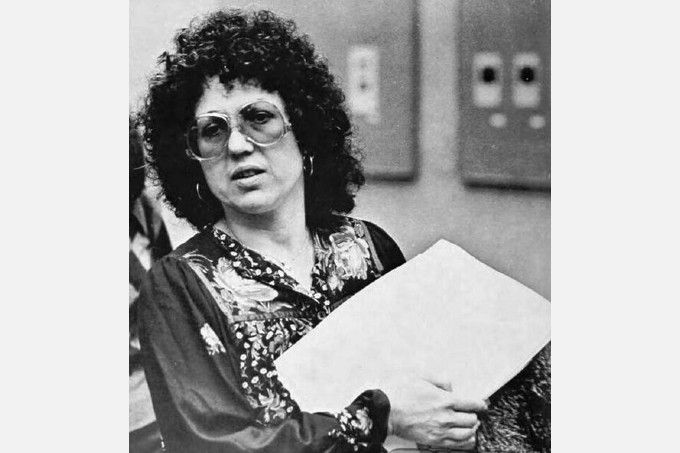

フェミニズムアートの牽引者、ジュディ・シカゴが語る疎外との闘い。「無かったことにされた女性たちの歴史を知ってほしい」

フェミニズムアートのアイコン、ジュディ・シカゴ。彼女は、出産、創造、パワーなどをテーマとした絵画、そして女性たちとの共同制作による大規模インスタレーション作品を通じて、女性の役割や歴史について考察してきた。現在、ニューヨークで回顧展を開催中のシカゴに、注目すべき出展作品とそこに込められた意図について聞いた。

ニューヨークのニューミュージアムで開催されているジュディ・シカゴの回顧展「Judy Chicago: Herstory」は、4フロアを使った2部構成となっている(2024年1月14日まで)。この展覧会では、ブルックリン美術館で常設展示されている彼女の代表的インスタレーション、《ディナー・パーティ》(1974-79)の習作をはじめ、初期の実験的な作品から最新作まで、60年以上にわたるキャリアの中で彼女が生み出したさまざまな作品が展示されている。

これに加え、「The City of Ladies」と題されたセクションでは、ヒルマ・アフ・クリント(スウェーデンの先駆的な抽象画家)、ビンゲンのヒルデガルト(中世ドイツの神秘家・修道院長)、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、アルテミジア・ジェンティレスキ(17世紀イタリアの画家)、フリーダ・カーロ、ヴァージニア・ウルフなど、女性の歴史と芸術の発展に重要な役割を果たした女性アーティストや思想家たちの作品が紹介されている。

以下、回顧展の内容を中心としたシカゴとのインタビューをお届けする。

美術史から抜け落ちている女性アーティストの歴史的文脈

──この回顧展はどのように構想されたのでしょうか?

私の作品がアート界でいかに疎外されてきたかを指摘したのは、2021年に初めての回顧展を開いたデ・ヤング美術館(サンフランシスコ)のディレクター、トーマス・キャンベルでした。今回、ニューミュージアムのアーティスティック・ディレクターであるマッシミリアーノ・ジオーニと回顧展の準備をする中で、私がなぜこれほど周縁化されてきたのかが明確になったように思います。

ジオーニは、私が取り組んできた仕事の全体像を見渡せる回顧展と並行して、「The City of Ladies」という関連展示を企画しました。4階のスペースにあるこの展示では、何世紀も前から続くオルタナティブな美術のパラダイムを辿っています。

ほとんどの人々は、男性中心のパラダイムを普遍的な美術史として受け入れていますが、実際はそうではありません。それは、女性だけでなく、有色人種、ノンバイナリー、トランスジェンダー、欧米以外の地域のアーティストを排除してきた排他的な美術史です。ここ数十年、この家父長制的な美術史に少数の女性アーティスト、有色人種アーティスト、ノンバイナリーアーティストを加えようとする動きが見られます。しかし、根幹にある制度化された家父長制的美術史が崩れることはありませんでした。

男性の作家が、自分の回顧展で80〜90人もの他の男性アーティストの作品を展示することを承諾するとは思えません。そもそも、そうする必要がないのです。鑑賞者は、ある男性作家が置かれた歴史的な文脈の中に存在する、他のアーティストたちについてすでに知っていますから。

一方、私の作品を正しく理解してもらうためには、家父長制的な既存の美術史とは別の、オルタナティブな枠組みについての知識が必要です。私の描くイメージや主題、技法はそれを参照しているからです。男性アーティストが当たり前の前提として享受していて、女性アーティストがしばしばそこに入れて欲しいと望む、歴史的文脈。ジオーニは、私の作品のためにそれを用意してくれているのです。

──「The City of Ladies」で紹介する女性や作品はどのように決めたのですか?

ジオーニと共に考えました。タイトルはイタリアに生まれフランスで活躍した詩人、クリスティーヌ・ド・ピザンが15世紀に著した同名の本、『La Cité des dames』に由来しています。「2世紀にわたるフェミニストたちの闘い」と、よく言われますが、それは正確ではありません。歴史的には、今のフェミニズムの言説の起源は、彼女の『La Cité des dames』にまでさかのぼれます。ルネサンス期の文学に見られた女性蔑視に異議を唱えるこの本は、ヨーロッパ全土で巻き起こっていた「La Querelle des femmes(女性についての論争)」と呼ばれる、女性の役割に関する議論に一石を投じました。これが近代のフェミニズムの始まりです。

この展覧会には、それより少し前の時代に、聖女とされたビンゲンのヒルデガルトによって制作された彩飾写本も展示されています。彼女はクリスティーヌ・ド・ピザンと同様、《ディナー・パーティ》(*1)のテーブルで席が用意されています。最終的に、展覧会の構成は、ジオーニと私がそれぞれ提案した作品を合わせたものになりました。

*1 女性の歴史を表現したジュディ・シカゴの代表的インスタレーション作品。一辺が約15メートルある三角形のテーブルの上に、女性器の意匠を凝らした39人分の皿やカトラリーが置かれ、その下には詩人や作家、芸術家、活動家などの女性の名前が刺繍されたテーブルクロスが敷かれている。また、作品が置かれたタイルの床にも999人の女性の名前が描かれている。

出産をテーマとすることで見えてきた女性の排除

──今回の展覧会で特に注目すべき作品を教えてください。

《Birth Hood》(1965-2011)を最初に制作した1960年代、この作品は酷評されました。もともと大学院の修了制作展に出品した絵だったのですが、男性の教授たちはそこに描かれている絵柄や色彩を嫌悪しました。彼らの拒否反応があまりに強かったので、私はそれを描いた時の自分の衝動を恥入り、その絵を破壊してしまったほどです。

大学院を出てからすぐに自動車整備の学校で塗装を学び、酷評された絵のいくつかを車のボンネットにペイントしました。男性的なイメージが強かった自動車に、女性的なモチーフを取り入れたのです。それが、出産を描いた初期の作品の1つです。

その後、(出産をテーマにした)「The Birth Project」(1980-85)シリーズの制作を始めたのですが、その頃、私は西洋の現代アートには出産を扱った作品は存在しないと思っていました。例外として聖母子のモチーフはありますが、それは必ずしも実際の出産の経験を反映しているとは言えません。ところが、ジオーニがキュレーションした「The Great Mother」展(2015年にミラノのパラッツォ・レアーレで開催)を見て、その認識が間違っていたことを知ったのです。現代のあらゆる運動には女性が参加していますが、こうした運動が歴史として記録される段になると、女性はそこから排除されてしまいます。

「The Great Mother」展を見て、私はそれまで考えもしなかったまったく別の形でも、女性の消去が行われてきたことに気づきました。出産のような、男性中心のアート界で重視されない主題にはまったく光が当てられてこなかったのです。私が《Birth Hood》を発表した当時、それはあまりにも異質でした。だから、男性のアーティストや教授たちは強い拒否反応を示し、私は自分の衝動を恥ずかしいと思わされました。ところが、実はあの作品が連なることができる歴史的文脈がちゃんと存在したのです。

──さまざまな形で無かったことになっているという指摘はとても重要ですね。こうした作品は確かに存在するのに、いまだに目に触れる機会が限られているのには驚きます。

芸術は通常、過去の芸術を基に成長していくものです。女性アーティストがいまだに直面している問題の1つに、自分たちの歴史をよく知らないということがあります。まるで車輪を再発明するように、すでに作られたイメージを何度も再生産してしまい、先人たちが築いた土台の上に構築するということができていません。

──そうした状況は、これまで当たり前だとされてきましたね。

長い間、誰もが疑うことなくそれを受け入れてきたのです。

──1985年の《Guided by the Goddess》という作品も、同じテーマを取り上げたものですね。

そうです。あれは出産と創造というテーマの探求において、新たな段階に入ってから作ったもので、技法もまったく違います。制作に用いているのは布地用の染料スプレーやアップリケ、刺繍、そしてプルスレッド(*2)の技法で、プルスレッドの部分はオハイオ州のマージョリー・スミスが担当してくれました。私が表面をペイントした布地には、リネンのように織糸を引っ張って格子状の透かし模様を作れるものがあります。その技法でできた空間は、生命を生み出す時に女神が舞い降りてくる天空を連想させます。また、乳首はアップリケでできていて、全体に刺繍が施されています。

*2 布地の糸を引っぱって透かし模様を作る刺繍の技法。

高さ約152センチ、幅427センチもあるこの作品は、美しく巨大です。80年代にフェミニスト理論の学者たちがスケールの大きさを男性性と結びつけた時は、本当に腹が立ちました。スケールはツールとして、それなりの意味を持っています。

──女性である私たちは、大きな空間を占めることを許されるべきですね。

その通りです! 《Guided by the Goddess》は「The Birth Project」から生まれたものですが、私はこのシリーズのために多くの女性たちから出産体験の話を聞きました。それは悲惨なものから恍惚としたものまで実に幅広いものでした。こうした話を聞いて、出産という経験が持つさまざまな側面を表現したいと思ったのです。その中には、女神が生命を創造するという太古の創造神話も含まれています。

家父長制を象徴するのは「黙らないと撃つぞ」という意識

──この展覧会では、ほかにも色々な種類の女性の経験を表した作品が見られます。たとえば、《In the Shadow of the Handgun》(1982-87)では、銃による暴力を取り上げていますね。

私は女性のコミュニティで15年ほど過ごした経験から、問題なのは女性ではないと気づきました。それからは、焦点を男性にシフトさせていきつつ、ジェンダー(社会的・文化的な性)について調べ始めました。ただ、80年代はまだクィア・スタディーズ(性の多様性を知るための学問領域)やジェンダー・スタディーズが登場する以前で、まるでジェンダーがあるのは女性だけであるかのように、女性に関する本しか見つかりませんでした。

《In the Shadow of the Handgun》を制作した80年代初頭は、男性の暴力が問題になった時代でした。そして今、私たちはグローバルな規模で拳銃の影の中で生きています。銃は私たちの文化の中で奨励され、神話化されているのです。

ニューメキシコ州サンタフェに住んでいた時、ある男性が自宅前の私道で私に嫌がらせをするようになり、次第に攻撃的になっていきました。このことを親しくなった若い男性アーティストたちに話すと、ある日、彼らは私を郊外に連れて出して、自衛のための銃の使い方を教えてくれたのです。ビクビクしながら練習し、危うく足を撃ち抜きそうにもなりましたが、最後には弾丸入りの銃を渡され、家に置いておくことになりました。私が家父長制の秘密に気づいたのはまさにその時です。つまり、「黙らないと撃つぞ」ということです。

──《In the Shadow of the Handgun》では、表現されている力のあり方が大きく変わったと感じられます。この作品の制作に取り組んでいた頃の、あなたの体験談を聞いてもそう思います。そしてまた、この絵でもスケール感がうまく使われています。最後に、この回顧展を見にきた人に何を感じ取ってほしいですか?

若い女性たちに、自分たちの歴史の豊かさを知ってほしいと思います。私たちが必要としているのは、単なる展覧会のようなショーではなく文脈です。今はまだ全然足りていない知識が必要なのです。たとえば、女性と精神性の結びつきは、中世のビンゲンのヒルデガルドにまでさかのぼります。アビラのテレサ(16世紀の神秘家、聖人)、ブラヴァツキー夫人(神智学協会の創設者)、アニー・ベサント(19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した作家・演説家)のことを考えてみてください。彼女たちはみな、女性の疎外という根強い慣習の一部なのです。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews