2022年ヴェネチア・ビエンナーレの国別パビリオンベスト10。見逃せない作品は?

今回のヴェネチア・ビエンナーレでも、アルセナーレとジャルディーニの2会場に数十の国別パビリオンが出展している。全てを見て回るのはほぼ不可能なので、重要なパビリオンを見逃さないためには事前の情報収集が不可欠だ。

以下、今年の国別パビリオンから、ARTnewsが選ぶベスト10を紹介する。

10. オーストラリア

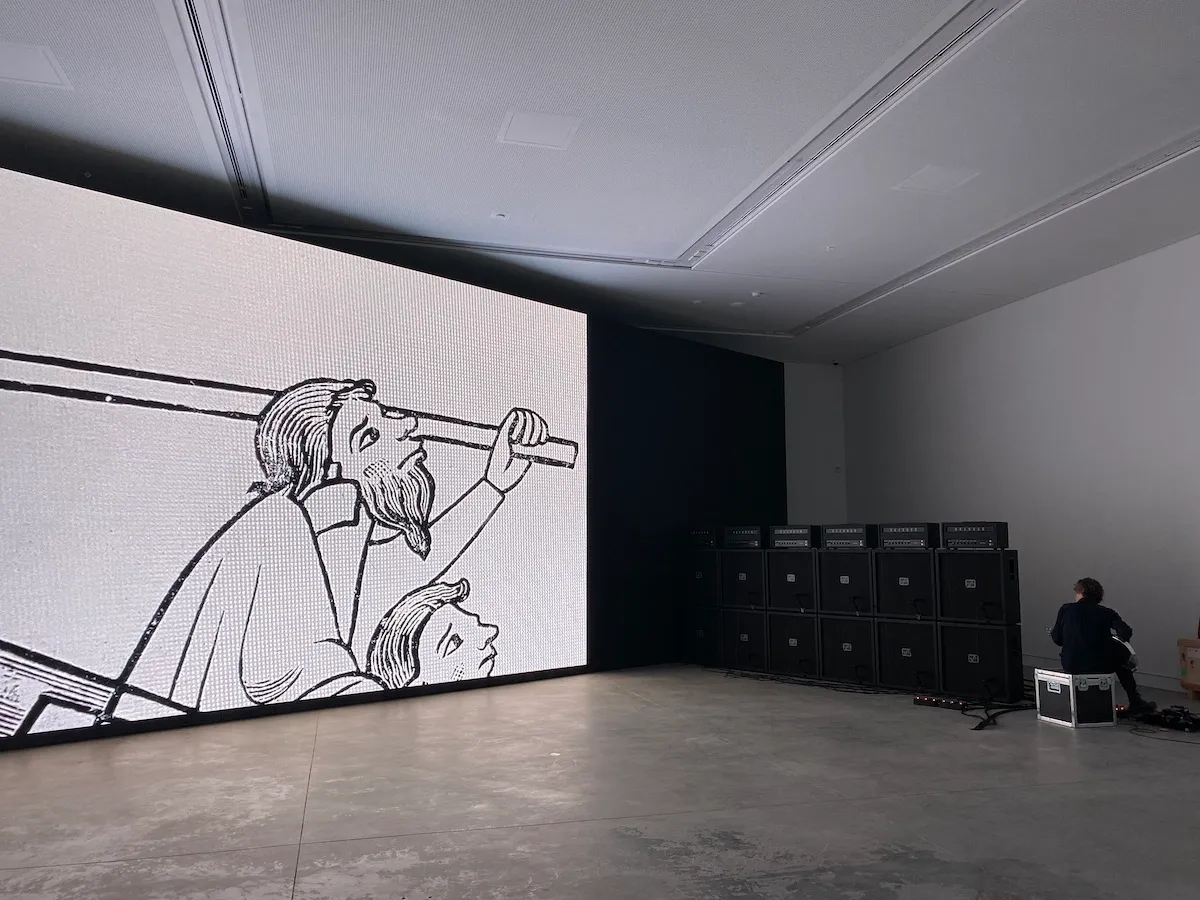

オーストラリア館では、マルコ・フジナートが、建物の壁を吹き飛ばしそうなサウンドインスタレーション《DESASTRES(災害)》を発表している(会場に耳栓は用意されていないが、持参することを勧める)。フジナートの演奏に合わせ、複雑なテクノロジーのループが何らかの言葉を検索エンジンに入力し続け、これによって生成された画像が次々と投影される。筆者が訪れたときには、何世紀も前の本の挿絵、抗議デモや燃え盛る建物の写真、そして抽象的なイメージが飛び交っていた。ほぼ壁いっぱいに設置された巨大なLEDスクリーンに映し出されるこれらの画像は、フジナートによれば1つの楽譜を構成している。

9. ルーマニア

2018年にベルリン国際映画祭で金熊賞(最高賞)を受賞したアディナ・ピンティリエの長編映画『タッチ・ミー・ノット〜ローラと秘密のカウンセリング〜』は、マイノリティーの人々の性生活を大胆に描写し、過去の映画ではほとんど表現されたことのなかった世界を提示して批評家たちの評価を二分した。今回のルーマニア館でピンティリエは、進行中のプロジェクトの一環として、『タッチ・ミー・ノット』の映像の一部を2つのビデオインスタレーションに再構成し、元の映画を大きく超える作品を完成させている。

ピンティリエの意図は、障害者や異性愛者でない人々に注目することで親密な関係の定義を拡大し、出演者と鑑賞者との間に共感を生み出すことだ。出演者がこちらを見つめ返す演出によって、その意図がより強調されている。ある脊髄性筋萎縮症の男性はこう語る。「私はありのままの自分の体の全てが好きだ。私がもらった贈り物だから」

多くの観客はジャルディーニのルーマニア館にしか足を運ばないかもしれない。しかし、実はこの展覧会の最良の部分は、もう1つの会場であるルーマニア文化・人文科学研究所の新ギャラリーにある。ピンティリエの被写体の目を通して、見たり触ったりする体験ができるVR作品は必見だ。

8. ブラジル

今回は展示空間を身体に見立てたパビリオンがいくつもあり、ステレオタイプな印象がある。その中で目を引いたのが、辛口のウィットを感じさせるジョナサス・デ・アンドラーデのブラジル館だ。巨大な耳の彫刻から館内に入り、理屈としては反対の耳から外に出ることになるのだが、途中、空気で膨らむ赤い布でできた巨大な肺のようなものに閉じ込められそうになる。ほかにも、切断された舌から血が流れる彫刻、上下に揺れる吊り下げられた頭(気をつけないとぶつかりそうになる)など、奇妙な仕掛けがあちこちに用意されている。しかし、この楽しい展示はやがて終わり、ブラジルの混乱の映像と、人の手や足をリズミカルにズームアップで映し出す映像が交互に流れるビデオを見ることになる。デ・アンドラーデが表現する母国ブラジルは、治療を必要とする病んだ身体にほかならないのだ。

7. ポルトガル

ペドロ・ネヴェス・マルケスによるポルトガル館は、ゆっくりと漂う宇宙船をすみかとする吸血鬼がテーマだ。この作品は、ホラーやSFの要素を取り入れた知的な遊びであると同時に、身体的変容に関する静かな瞑想の場でもある。優雅な詩が長い紙に印刷された作品も展示されているが、展覧会の目玉は3本の映画で、未知の目的地に向けて宇宙を旅する5人の人物が登場する。

ある作品では、乗船者の1人が牙のある歯列矯正のリテーナーを謎めいた様子で取り出し、テーブルに置くというシーンがある。また別の作品では、登場人物が突然変異を起こしたスーパーヒーローを描くコミック『X-メン』を読むシーンがある。これらの映画にあからさまなクィア(性的マイノリティー)の描写はない。だが、吸血鬼は、ほとんどの他人が自分と異なる身体的機能を持つ世界で生きる人々のメタファーとして使われてきたものだ。ネヴェス・マルケスが描く登場人物も、見かけは普通の人間だが同じ惑星には住めないほど疎外されている。それでも彼らは生き残るすべを見出していくのだ。

6. ラトビア

今回のビエンナーレで出会った嬉しいサプライズはラトビア館だ。2人組のアーティスト、スクーヤ・ブラデンが、数え切れないほどの奇妙な磁器を展示している。ビエンナーレのパビリオンによく見られるような壮大なスケールの作品ではないが、全てがあまりに奇妙なことで強い印象を残す。テーブルの脇に置かれた不格好な皿、花瓶のような入れ物、噴水のようなものやタイル張りの壁のようなものもある。魚、カタツムリ、蛇、ダルメシアン、豊満な女性、そしてスクーヤ・ブラデンの2人が信仰する禅にちなんだブッダの図像も随所に登場する。悪趣味と過剰さを追求していながら破綻することなく、純粋で自由な視覚的快楽という、ビエンナーレでも貴重な体験ができるパビリオンだ。

5 .メキシコ

国別パビリオンでグループ展が成功することはあまりないが、メキシコは今回、コンセプチュアルアートを通してメキシコ先住民の民族文化を呼び起こす意欲的な4人展を発表している。傑出しているのがフェルナンド・パルマ・ロドリゲスの《Tetzahuitl(テツァウィトル)》(2019-22)で、先住民の呪術師が機械を操作しているかのように小さなドレスが動き回る。43着のドレスは、2014年に全国的な抗議運動を引き起こした集団失踪事件で行方不明になった学生1人1人を象徴している。その動きは予測不可能で、どこか恐ろしげだ。

マリアナ・カスティージョ・デボールは植民地時代の地図を想起させるパターンを木の床に刻んだ作品を、ナオミ・リンコン・ガヤルドはオアハカの人々が信仰する神々に扮したパフォーマーが登場する奇妙なビデオ作品を発表。サンティアゴ・ボルハ・チャレスは、ツォツィル族の織物職人とのコラボレーションにより、人間のDNA配列に基づく抽象的なタペストリー状の作品23点を制作した。

4. 英国

このパビリオンでは、ヴェネチア・ビエンナーレに英国代表として参加する初の黒人女性、ソニア・ボイスが、写真、サウンド、ビデオで構成された盛りだくさんの展示を行っている。そのテーマは、過小評価されてきた黒人ミュージシャンによる英国文化への貢献だ。

目玉となるビデオインスタレーション《Feeling Her Way(自分らしく感じる)》(2022)は、エロリン・ウォレン、ジャッキー・ダンクワース、ポピー・アジューダ、ソフィア・イェルンベルグ、タニタ・ティカラムの5人のミュージシャンが、有名なアビー・ロード・スタジオで初めて出会い、一緒にレコーディングを行う映像だ。世代も音楽のジャンルもばらばらの5人が同時に歌うと、多様なサウンドがむしろ独特のハーモニーを作り出す。他の展示室では、それぞれのミュージシャンが個別に出演する映像や、ボイスが集めた英国の黒人ミュージシャンにまつわる品々も展示されている。視覚的にインパクトがありながら簡潔な展示は、長年にわたって英国のメインストリームから無視されてきたコミュニティーの連帯を物語っている。ボイスが手掛けた英国館は国別部門の金獅子賞(最高賞)を受賞した。

3. 米国

シモーヌ・リーが黒人女性として初めて代表アーティストを務める米国館は、今回のビエンナーレで特に前評判が高く、実際その期待を裏切らない展示となった。彼女の優雅で物静かな彫刻は、黒人への人種差別と女性蔑視が交錯する歴史を紐解き、それを正すものだ。そこでは、悪質なステレオタイプを助長するような写真や、ヨーロッパの白人に間違った態度を定着させた植民地主義の博覧会が参照されている。

いつものように、リーは黒人女性に焦点を当て、その身体を、トレードマークである水差しのような誇張されたフォルムで表現している。重いテーマが詰め込まれた展示だが、リーの魔法によってアカデミックすぎるという印象はまったく感じさせない。さらに、ネオ・パラディアン様式の米国館にかやぶき屋根をかぶせてすっかり外観を変えてしまうなど、リーが自分のスタイルを新しい方向に押し進めているのも嬉しいことだ。熟練したアーティストが、これほど完璧に才能を発揮した展覧会は珍しいだろう。リーは企画展示部門の金獅子賞を受賞した。

2. サーミ

従来は北欧(ノルディック)館と呼ばれるパビリオンだが、今年はヨーロッパに暮らす唯一の先住民族であるサーミ族に敬意を表して「サーミ館」と名付けられている。それだけでも意義深いが、パウリーナ・フェオドロフ、マレト・アンネ・サラ、アンデルス・スンナの作品のレベルも、そうした志の高さに負けていない。北欧の植民地主義によるサーミ族の虐殺を暗示する作品もあるが、展示内容に含まれるさまざまな暴力を全て相殺するかのように、民族が持つ抵抗の力への強い信頼に満ちたものになっている。

サラの彫刻《Du-ššan-ahttanu-ššan(ドゥスサンアハタヌスサン)》は、サーミの民族文化で重要な動物とされるトナカイの腱にさまざまな香りをつけた2つの部分から構成され、一方は恐怖を呼び起こす香り、もう一方は希望を感じさせる香りを意図している。スンナの壮大な作品《Illegal Spirits of Sápmi(サプミの違法な精神)》(2022)は、スウェーデンで先住民の権利を保護する法律が制定されて以来、50年にわたる運動の歴史を見事に描いた大型絵画だ。そこにはサーミ族が起こした裁判の記録資料を収めた棚があり、文字通り歴史を内包するインスタレーション作品になっている。

1. フランス

フランス館は、ジネブ・セディラが1960年代の映画に描かれたアルジェリア独立運動をテーマに新作を公開すると発表し、注目を集めていた。セディラは難解なテーマに取り組みつつ、親しみやすい作品を完成させている。ルキノ・ヴィスコンティ監督の『異邦人』(1967)やオーソン・ウェルズ監督の『オーソン・ウェルズのフェイク』(1973)といった映画に着想を得たインスタレーションのほか、セディラ自身が制作した映像や、この展覧会の制作中にまとめたリサーチに関連する作品で展示が構成される。これほどの情報量と明晰な視点が貫かれているパビリオンは珍しい。植民地主義に反対する運動の歴史という過去の教訓は、フランス人が受け入れるのに苦痛を感じてきたテーマだが、セディラはそれをあえて掘り返し、希望と感動に満ちた形で表現している。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年4月21日に掲載されました。元記事はこちら。