黙殺されてもなお──西海岸のブラック・アーツ・ムーブメントを支えた黒人女性たちが残したもの

公民権運動やベトナム反戦運動などに揺れた1960年代後半のアメリカ。そうした中、ニューヨークで生まれ、西海岸で花開いたブラック・アーツ・ムーブメントに大いなる貢献を果たした黒人女性アーティストたちがいた。長い時を経て、近年ようやくその功績が評価されるようになった代表的アーティストや支援者の活動を見ていこう。

黒人の自由と女性解放の両方を求める戦いの困難さ

アメリカ黒人文学界の巨人で活動家でもあったアミリ・バラカを中心に、1960年代のニューヨークで勃興したブラック・アーツ・ムーブメントは、1965年にロサンゼルスで起きたワッツ暴動(*1)をきっかけに南カリフォルニアにも一気に広がり、花開いていった。その中心的存在であったアーティストたちは、当時西海岸に広がりつつあった新しい表現手段を取り入れながら、地域の活性化とラディカルな変革を推進するための活動を展開した。

*1 ロサンゼルスの黒人居住区ワッツで,白人警察官が酒酔い運転容疑で黒人を逮捕したことに端を発する1965年の暴動事件。警察と群集の衝突で、死者34人、逮捕者約4000人を出した。

一方で、当時盛んに団結が呼びかけられていたにも関わらず、ロサンゼルスのブラック・アーツ・ムーブメントを牽引していたのは圧倒的に男性が多く、黒人女性の貢献はほとんどの場合、傍流として見過ごされ、黙殺されていた。美術史家のケリー・ジョーンズは、南カリフォルニアのブラック・アーツ・ムーブメントに関する画期的な研究書『South of Pico: African American Artists in Los Angeles in the 1960s and 1970s(ピコの南:1960年代・70年代のロサンゼルスにおけるアフリカ系アメリカ人アーティスト)』の中でこう書いている。

「黒人の自由と女性解放、その両方をめぐる闘いにおいて黒人女性は不可欠な存在だった。しかし、多くの著述家が結論づけているように、黒人女性たちは、白人フェミニストの人種差別と階級的特権に気づかないふりをし、ブラックパワーの女性差別にも目をつぶることを期待されていた」

アート界のメインストリームからはほとんど無視されていたにもかかわらず、ロサンゼルスでアーティストやアートの支援者として活動した黒人女性たちは、性差別や人種的偏見を乗り越える独自の道を切り開き、革新的な作品とそれを発表する場を作り出した。以下、そのうちの5人を紹介する。

1. メアリー・アン・ポーラーの「未来への信念を築く場所」

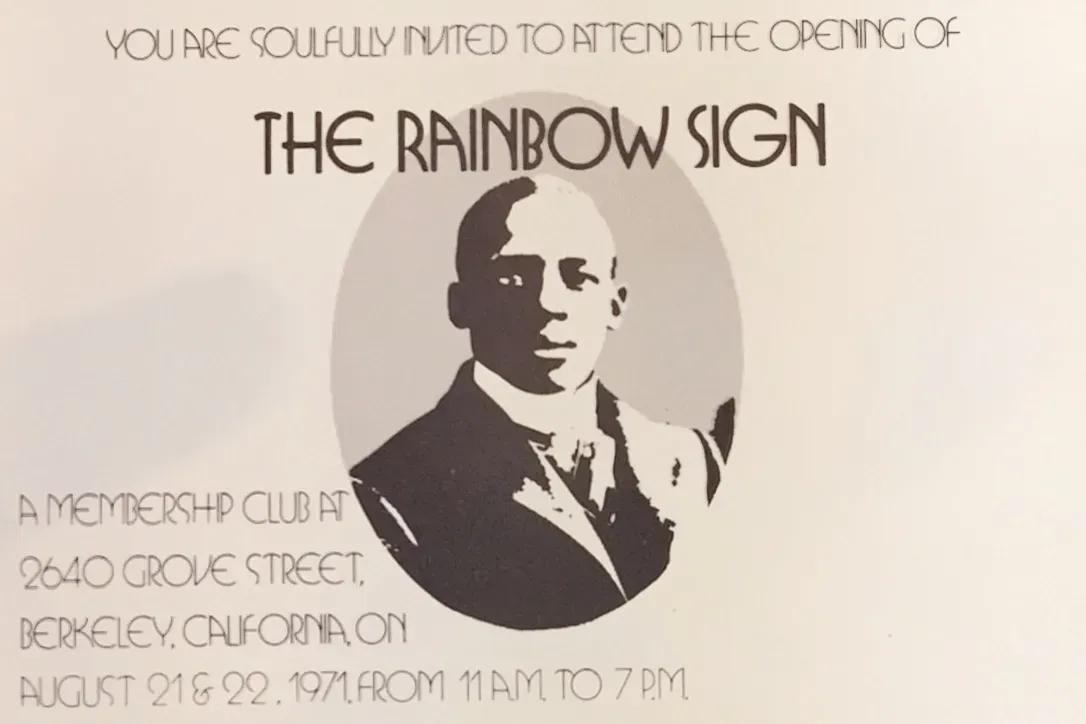

1971年、メアリー・アン・ポーラーは夫のヘンリーとともに、レインボー・サインという名のアートセンターをバークレーに設立した。センターのパンフレットには、「私たちの過去を称え、現在を知り、未来への信念を築く場所」と記されていた。

カリスマ的なリーダーだったポーラーは、レインボー・サインを開く何十年も前から、エンターテインメント業界で活躍してきた。音楽プロモーターの彼女は、ジョーン・バエズやボブ・ディラン、カーティス・メイフィールド、オデッタ、ニーナ・シモン、サイモン&ガーファンクルといった大物ミュージシャンたちをカリフォルニアのベイエリアに呼ぶ実力者だった。

レインボー・サインは、黒人の政治家やブラック・アーツ・ムーブメントのリーダーたちに活動のプラットフォームとなる場を提供し、コンサートや美術展、朗読会などを開催。6年に及ぶその活動期間中、センターの運営を主に担っていたのはコミュニティの形成に尽力した女性たちだった。ポーラーはよく、彼女たちは「誰もが歓迎される黒人の食卓」を作り上げたと誇らしげに話していた。こうした包摂の精神の核として据えられていたのは、同化ではなく、自治と自立を確保したうえで黒人の文化を守ることだった。

1975年、ポーラーとキュレーターのエヴァンジェリン・モンゴメリーは、長年支援してきた黒人彫刻家で版画家のエリザベス・キャトレットを、その年のレインボー・サインの最優秀アーティストに選出した。さらに、同年の3月29日の週を「エリザベス・キャトレット・ウィーク」と名付けるよう、バークレー市に働きかけている。

当時の記事に、キャトレットの作品《Black Unity(黒人の団結)》(1968)についての記述がある。杉材でできたこの彫刻の片側はブラックパワーのシンボルである拳(*2)を、もう一方の側は柔和に微笑む2つの顔を表現したものだ。キャトレットは、この記事の中で作品についてこう説明している。

「これはディエゴ・リベラの言葉を表現したものです。彼は、『大きく広げた手は脆弱だが、すべての指をしっかり合わせて閉じた拳はとても強い』と言っていました」

*2 1960年代のアメリカ公民権運動では、黒人差別に抗議する意思表明として拳を高く掲げるポーズ(プラック・パワー・サリュート)が広まった。

2. 抵抗運動の変化を描いたルース・ワディ

前述したキュレーターのエヴァンジェリン・モンゴメリーは、大勢のアーティストたちと密な関係を築いていた。中でも強いつながりがあったのが、制作とアート支援の両方に取り組んでいたルース・ワディだ。1960年代にロサンゼルスでビジュアルアーティストの支援と育成に奔走していたワディは、美術館やギャラリーに黒人作家の作品展示を促す団体、アート・ウェスト・アソシエイテッドを設立している。

アーティストとしてのワディは、政治的なものから日常的なものまで、幅広いテーマでリノリウム版画を制作した。彼女が制作を始めたのは、ロサンゼルス郡の役所を早期退職した後、50代になってからのことだが、その特筆すべき作品の1つに6人の黒人男性が武装した集団に向かって歩いている《The Key(鍵)》(1969)がある。そこでは、平和的な抗議から、武力も辞さない抵抗への変化が示されていた。

また、拳を振り上げ、群衆に向かって情熱的に語りかける2人の黒人男性を描いた《Exhorters(熱弁を振るう人)》という作品は、黒人民族主義者たちの戦術的・戦略的な方向性を表している。各地を旅しながら、ほかの黒人作家の作品を紹介したり、彼らから話を聞いたりしていたワディは、美術史家でアーティストのサメラ・ルイスと『Black Artists on Art(黒人の美術作家)』を共同で編集。2巻からなる同書は、1969年と1971年に出版された。

3. ベティ・サールが覆した黒人の類型的表象

ベティ・サールは、ブラック・アーツ・ムーブメントのずっと前からデザイナーや版画家として活躍し、その後カリフォルニアで盛んになったアッサンブラージュ(既製品や廃品を寄せ集めてアート作品を作成する技法)の先駆者の1人として知られるようになった。彼女は、宇宙論や神秘主義、南部のアフリカ系アメリカ人に伝わる民間伝承、そして政治批評の要素を組み合わせた作品を制作。97歳になる今も、自らの体験を通して捉えた世界を作品にし続けている。

サールがレインボー・サインに作品を応募したのは、1972年のことだった。マヤ・アンジェロウ、ジェイムズ・ボールドウィン、ジェイン・コルテス、エリザベス・キャトレット、シャーリー・チザム、ニーナ・シモン、アリス・ウォーカーといった著名文化人が出演するイベントを数多く手がけていたレインボー・サインは、1968年のマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの暗殺を受けて、黒人のヒーローをテーマとする展覧会を企画していた。

この展覧会でサールは、のちに物議を醸すことになる《The Liberation of Aunt Jemima(ジェマイマおばさんの解放)》(*3)を発表した。これは、ガラス扉の収納ケースの中にマミー(*4)の人形を入れたアッサンブラージュ作品で、背景には笑顔のジェマイマおばさんの画像が並んでいる。

*3 ジェマイマおばさん(Aunt Jemmima)は、ペプシコ傘下のクエーカー・オーツ・フーズのパンケーキ製品のブランド。笑顔の黒人女性の絵がトレードマークの定番商品だったが、2020年に廃止された。

*4 白人家庭で働く大柄で従順な黒人女性の召使。アメリカ南部が舞台の物語などで類型的に描写されてきた。

マミー人形は左手にライフル銃を持ち、右手にほうきを握っているが、その陰から小型のピストルが覗いている。彼女の手前には、真っ白な肌の赤ん坊を抱いた別のマミーを描いた絵葉書がある。笑顔で働く従順な召使のイメージに「ノー」を突きつけるかのように、中央にはブラックパワーの象徴である大きな拳が配置されている。サールは、抑圧に抵抗する道具を作品の登場人物に与えることで、人種差別的な図像が示す価値観を覆したのだ。

4. ダンス、彫刻、ファイバーアートを融合するマレン・ハッシンガー

ここまで紹介したアーティストたちに比べ、マレン・ハッシンガーはブラック・アートに対してよりコンセプチュアルなアプローチを取っている。ロサンゼルスで育ち、ダンサーとして訓練を受けたハッシンガーは、彫刻を学び、UCLAでファイバーアート(繊維素材を使ったアート)の修士号を取得した。

現在もアーティストとして活躍する彼女は、この3つの分野をシームレスに融合させながら、人間の身体と自然界の調和を表す彫刻やパフォーマンスを制作。中でも儀式的な要素は彼女にとって不可欠なもので、人々が集って取り組む織物や手芸のような創造のプロセスを活用しながら、新聞紙やゴミ袋のような日常の中にある何でもないものを、愛や癒し、希望の象徴へと変容させている。

5. センガ・ネングディが体験したワッツ暴動後の変化

ダンスを通した表現に取り組んだもう1人のアーティストがセンガ・ネングディだ。ワッツ暴動が起こった1965年にウェスト・ロサンゼルスに住んでいた彼女は、その後アートのコミュニティに起きた大変革に影響を受けている。幅広い活動を展開するネングディにとってパフォーマンスは数ある表現手段のうちの1つに過ぎないが、その場限りで消えてしまうというパフォーマンスアートの特性が、彼女の謎めいた面をいっそう際立たせている。また、ものの形を自在に変化させることを得意とした彼女は、水、砂、ストッキングなどのありふれた素材を組み合わせながら、肉体の強さや回復力を示す視覚的メタファーを巧みに生み出していった。

2013年に行われたオーラル・ヒストリー・インタビューで、ネングディはワッツ暴動についてこう振り返っている。

「まさに灰の中から蘇る不死鳥を思わせる出来事でした。あれを機にアートコミュニティが活気づき、みんなで力を合わせていこうという雰囲気が生まれたからです。自分は何かの一部なのだという感覚がありました」

こうした感覚は、ワッツ・ライターズ・ワークショップのようなグループを結成した作家や詩人の間で特に顕著だった。ネングディはその変化をこう語る。

「すっかりマインドセットが変わりました。以前のように『私たちも仲間に入れて』と頼むかわりに、自分たち自身で場を作りたいと考えるようになったのです。そうした活動に支援が必要であれば、自分たちの力でなんとかしようという機運が生まれました」

ワッツ暴動の後、ネングディはその地域の美術学校ワッツ・タワーズ・アーツ・センターで、ノア・プリフォイとともに教鞭をとっていた。その後は日本、そしてニューヨークへと移り住み、1970年代にロサンゼルスに戻ってスタジオZの創設メンバーの1人として活躍している。スタジオZは、政府の雇用促進制度CETAの支援を受けて運営されていたパフォーマンス集団だ。

ネングディ、ハッシンガー、ユリシーズ・ジェンキンス、デイヴィッド・ハモンズ、バーバラ・マッコローらスタジオZのメンバーは、スローソン・アべニューにあるハモンズのスタジオに頻繁に集まっていた。もとはダンスホールだったこのスタジオは、ワークショップやコンサート会場、集会場、アーティストのサロンとして使われ、メンバーたちはそこでコンセプトについて議論を交わしたり、新しい素材やテクノロジーの実験を行ったりしていた。スタジオZはまた、公共空間での突発的なパフォーマンスやハプニングも行っている。

1978年に発表された《Ceremony for Freeway Fets(フリーウェイ・フェッツのセレモニー)》では、ダンサーやミュージシャン、アーティストたちが高速道路の高架下に集まり、道路を支える背の高い柱の脇でパフォーマンスを行った。ネングディがストッキングと布を束ねて作った花輪を飾った柱は、大地から空へと伸びるヤシの木を思わせる。同じ素材を結び合わせて作った仮面や頭飾り、そして型破りな素材で作った儀式用のローブをまとったパフォーマーは、生演奏に合わせて1時間にわたり踊り続けた。それは、西アフリカのヨルバ族の儀式と日本の前衛的な舞踏を融合させたものだった。

正当な評価が始まった今も残る60年代と同じ問題

本稿で紹介した女性たちは、遅ればせながらようやく正当に評価され始めている。数年前にニューヨークのブルックリン美術館で開かれた「We Wanted a Revolution: Black Radical Women, 1965–85(私たちは革命を望んだ:黒人急進派の女性たち 1965-8年)」(2017)や、ロサンゼルスにあるザ・ブロードの「Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power 1963-1983(ソウル・オブ・ア・ネーション:ブラックパワー時代のアート 1963-1983)」(2018-19)のような包括的なグループ展がそれを証明している。

また、ICAマイアミとスイスのルツェルン美術館は、ベティ・サールが1980年代から90年代に制作した作品を集めた巡回展「Serious Moonlight(シリアス・ムーンライト)」を開催。ネングディはダラスのナッシャー彫刻センターが授与するナッシャー賞を2023年度に受賞し、同年の5月から6月にかけてのニューヨークでは、ディア・ビーコンとスプルース・マーガス・ギャラリーの2カ所で彼女の個展を見ることができた。

現代のアーティストが格闘しているのも、先人と同じ課題だ。そして、ここで取り上げた先駆者たちの作品は、独自の道を切り開こうとする表現者たちを今も触発し続けている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews