認めたくない真実:無名のまま亡くなったシュルレアリスム画家が認められるには?

読者から寄せられたアートに関する質問に、ニューヨークを拠点とするアート事業のコンサルティング会社「Chen & Lampert(チェン&ランパート)」の設立者2人が答える連載です。

質問:自分は芸術には詳しくないのだが、妹の恋人に勧められてこれを書いている。うちの曽祖父は、ニューヨークで製本業を営んでいたが、シュルレアリスム運動に関わった才能ある画家でもあった。数回だが個展を開いたこともあるし、シュルレアリスムを専門とするジュリアン・レヴィ・ギャラリーなどのグループ展にはずいぶん参加している。シュルレアリスムの創始者であるアンドレ・ブルトンにも何度か会ったことがあるそうで、アーティストのジョゼフ・コーネルとは文通をしていたと聞いている(残念ながら手紙は残っていない)。1930年代から60年代にかけての作品が家に保管されているのだが、最近メトロポリタン美術館のシュルレアリスム展を見て、つくづく曽祖父の作品もそこに展示されるべきだと感じた。作品をギャラリーや美術館で見せられたら良いのだが、どうしたら専門家に曾祖父の仕事を認めてもらえるだろうか?

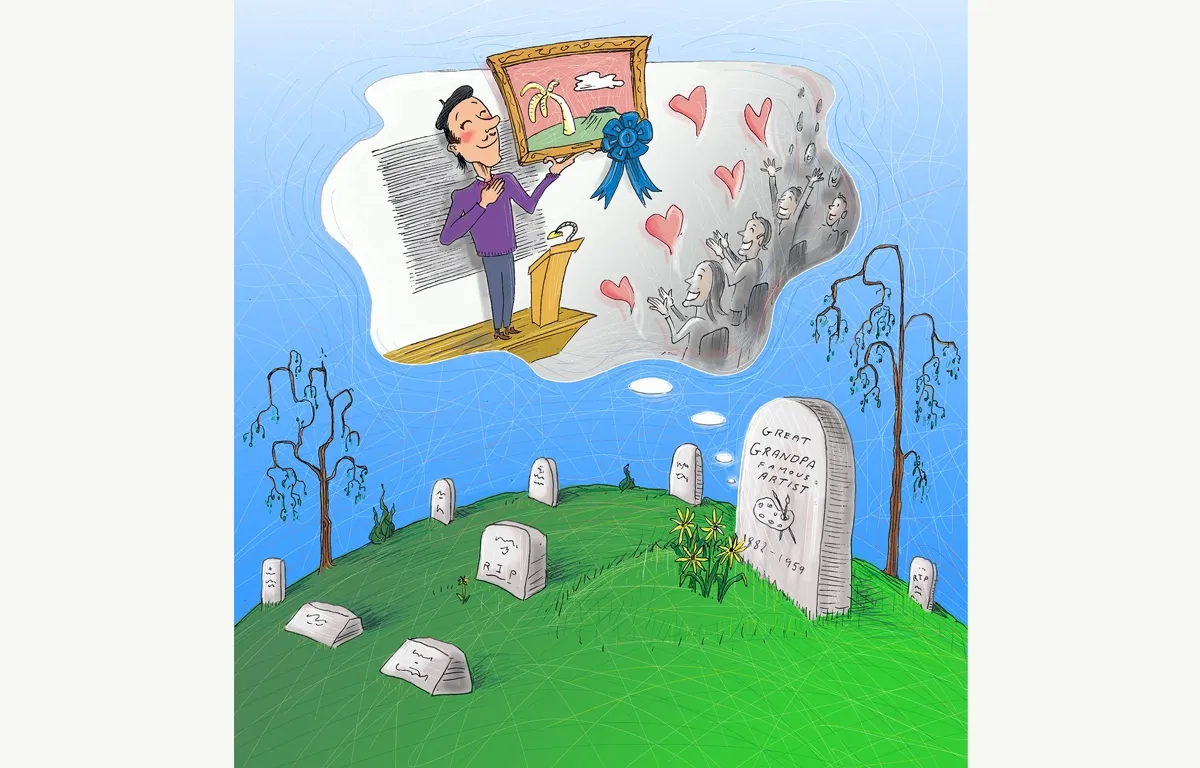

目を閉じて、こんな状況を思い浮かべてみてほしい。クレーターだらけの風景の中に、特大のベビーコーンの腕を持つマジパンのヤシの木が生い茂っている。その絵が掛けられているのは、英国の美術館テートの壁だ。よく見ると、カンバスには曽祖父のサインがあるではないか。ふと顔を上げると、空中に浮かぶ彼が、報われた喜びでチェシャ猫のような満面の笑みを浮かべている……。さあ、目を開けて。こんなことは、まず実現しないだろう。

お宅の屋根裏に置いてある埃をかぶった絵は見ていないが、話から推察するに、ひいおじいさんは、大勢いたシュルレアリストの中で抜きん出るほどの才能はなかったようだ。確かに、独自のスタイルを持つ画家だったのかもしれない。だが、シュルレアリスト作家たちの位置づけが美術史の中ですっかり定まった今となっては、中途半端な実績と微妙なコネだけでは、その重要性を他人に納得させるのは難しいだろう。ジュリアン・レヴィで作品が展示されたそうだが、オープニングでマン・レイと殴り合いのケンカをするような伝説的な事件を起こしていないだろうか? ひいおばあさん以外の誰か(それも自分より有名人)と寝たことはないだろうか? 神父にクソを投げつけて非難の的になったことは? こんなエピソードがないなら、望みを叶えるのは難しいと思う。

物故作家を扱うギャラリーは、ただでさえ面倒な遺族に手を焼き、行き場のない作品の処置に困っている。そういう状況だから、あなたのひいおじいさんについては、作品と同じくらい、そのキャラや人生が面白くなければ振り向いてはもらえないだろう。製本業という職業は、古き良き時代の文化の香りがしてクールだが、それだけで大きくステータスが上がるわけではない。もっとよく調べて、やんちゃなエピソードを探すこと。シュルレアリストは、変人の集まりだったということを忘れてはいけない。彼らはアヘンを吸って、スキャンダルを起こしていた。キュレーター、ギャラリスト、美術史家を振り向かせるためには、ぶっ飛んだ逸話を散りばめながら、ひいおじいさんの人生の物語を入念にプレゼンする必要がある。彼らの興味を引くことができれば、ひいおじいさんは単なる死んだ画家から、注目に値する屍に昇格できるかもしれない。

質問:ある画家が気前よく自分の画集を私にくれた。彼女はいい人で、共通の友人もいるのだが、正直その絵にはあまり興味が持てない。もらった本は、かれこれ1年ほど包みも開けず部屋に置きっぱなしにしている。ところが、それが結構高価なものだということに最近気がついた。少なくとも40ドルくらいにはなると思う。でも実際に売ったりしたら、私はとんでもない嫌な奴ということになってしまうだろうか?

友達の友達に自分の本を押し付けておいて、相手がそれをいつまでも保管したり、ましてやそれを読むことを期待したりするのは、余程のナルシストだけ。文面から察するに、どうやら買取価格が下がってしまうサイン本ではないようだ。彼女がサインをしなかったことこそ、本当の贈り物と言えるだろう。自己宣伝のために配られたこの品物は、売り払うか古本屋でポイントに交換しても問題はない。もし彼女が古書店の外に置かれた2ドル均一ワゴンの中にその本を見つけても、友人の1人が自分の仕事を低く評価していることに気づくか、タイ料理屋でパッタイでも食べたかったのかな、と考えるだけだろう。(翻訳:野澤朋代)

このコーナーへのご相談は、こちらのアドレスまで(英語でお願いします)。

[email protected]

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年5月24日に掲載されました。元記事はこちら。