フランツ・カフカの“画集”が出版。100年の眠りから覚めたカフカの絵と文学の関係

5月31日、イェール大学出版局から『Franz Kafka: The Drawings(フランツ・カフカの素描)』が出版された。1924年の死後、100年近くも人の目に触れないままだったカフカのドローイングの特徴に注目しながら、文学作品との関係を考えていきたい。

何人もの登場人物に悲惨な死を遂げさせた作家、フランツ・カフカは、1924年に自らも苦しみながら絶命した。結核の悪化で何も飲み込むことができなくなったあげくの死だった。その後、皮肉なほどの速さで運命が好転。この陰気な無名作家は、1940年代には、西欧で最も有名な作家の1人となっていた。名声の高まりとともに、いくつもの森の木を使い切るほど多くの本が出版され、合計すれば千年に達するほどの時間がカフカについての思索、いわば解読不能なものを解読しようという果てしない探求に費やされるようになった。つまり、この100年の間にカフカに起こったことは、あまりにもカフカ的だった。

ところが最近、カフカ研究の世界で明らかにカフカ的ではない展開があった。研究の進展が期待できる新たな動きがあったのだ。カフカは亡くなる前、友人のマックス・ブロートに自分の原稿とドローイングを託し、それを焼却するよう指示していた。だが、ブロートはその指示に従わず、状況が許すとすぐに友人の原稿の出版を手配した。一方、ドローイングのほうはそのほとんどが破棄も展示もされず、1968年にブロートが亡くなるまで保管されたままになっていた。

ブロートの死後、ドローイングは相続人のイルゼ・エステル・ホッフの手に渡り、彼女が2007年に亡くなると、その子孫と、やはりブロートの遺産の相続権を持つイスラエル国立図書館の間で所有権をめぐる法廷闘争が起きている。裁判の結果、2019年にイスラエル国立図書館は、それまで一握りの関係者しか見たことのなかったカフカの素描150点を入手した。それにしても、どれだけ多くの芸術作品が法的な争いのせいで公開されず、どれだけ多くのカフカ級の原稿が今も誰かの家の地下室でシロアリの餌食になっているのだろうか。

『Franz Kafka: The Drawings』(2022)アンドレアス・キルチャー編、イェール大学出版局(ニューヘイブン、ロンドン)、368ページ、 カラー図版240点、ハードカバー、50ドル

このドローイングをまとめた画集『Franz Kafka: The Drawings』で、まず言っておきたいのは、カフカの絵は傑作ではないということだ。ただし、見るに値しないわけではない。傑作ではないものを見ることこそ、傑作がどういう要素で出来上がるのかを知る手がかりになるからだ。たとえば、万里の長城で登ってきた道を振り返り、再び行く先を見上げても、どちらも同じもので出来ていることしか分からないだろう。カフカのように、議論し尽くされ、あまりに有名で逆に見えにくくなっている作家の場合、傑作でないものを見るのは十分価値がある。彼の絵に何が欠けているかを理解できれば、その小説を面白くしている要素が何かを正しく評価することができる。

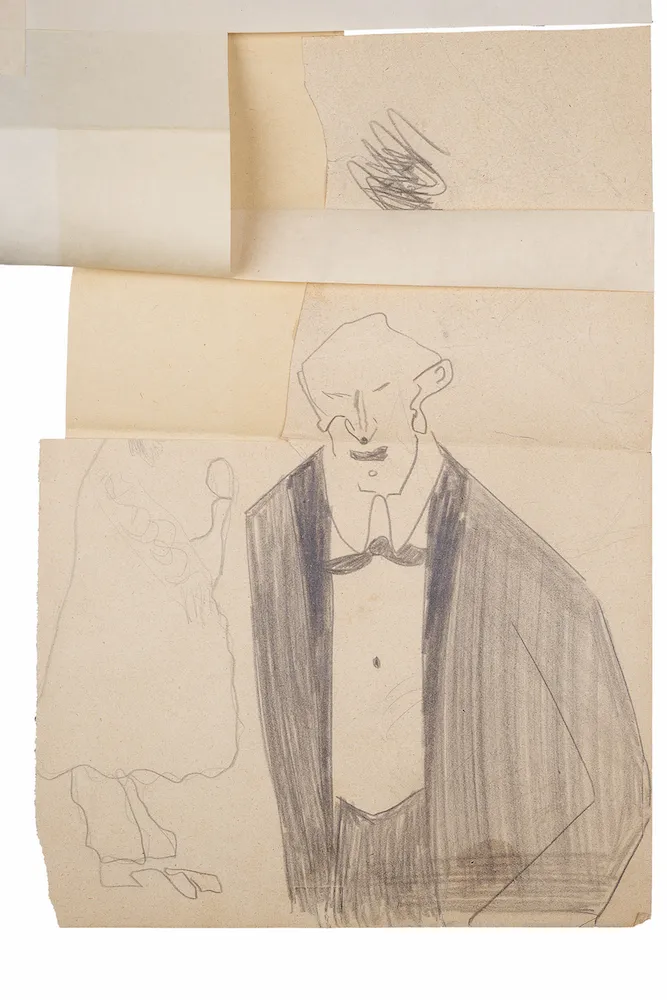

この本が出版されると聞いて思い浮かんだのは、長い手足と小さな頭を持つ棒のような男(女ではない)が、色も温かみもない空間に漂っている図だった。そして、実際に本を開いてみたら、ほぼその通りのドローイングが並んでいた。ところどころ、目や口、表情などが分かる顔が描かれているが、人物の大半は特徴のない黒っぽい頭で、「靴」や「腕」と変わらないほど無表情だ。男性だと思われる人物は、眉毛が濃く、歯ぎしりをしているような口元に黒く尖ったひげを生やしていることが多く、数少ない女性の場合は、髪を大きく結って長いドレスを着ている。肉感的というより、フワっと膨らんだような描写で、おずおずと大人の世界を見上げる子どもの視点を思わせる。カフカは動物をあまり描いてないが、人間の描写があまりに人間らしくないので、ある意味、動物を描いているのと変わらないかもしれない。

《Martha reading(読むマルタ)》(1901-07年頃)紙、鉛筆、マックス・ブロート文学遺産、エルサレムのイスラエル国立図書館所蔵 Photo Ardon Bar Hama

カフカは背景も描いていない。画集に登場するほとんどの人物は、室内でも屋外でもない場所に、ただ浮かんでいる。これは、ほとんど情景描写がなく、天気や建物や人物の来歴についての説明がないカフカの小説の特徴と見事に一致している。概して彼の絵は、テーマやトーンにおいて彼の小説と非常によく似ているため、それらを表裏一体のものとして扱いたくなってしまう。実際、この誘惑に完全に身を任せているのが、画集の編集者アンドレアス・キルチャーと、ジェンダー研究で高名なジュディス・バトラーだ。彼らが同書に寄せたエッセイを読んでいると、カフカの小説は傑出しているが、絵は凡庸だということを忘れてしまいそうになる。

《Man in tuxedo(タキシードを着た男)》(1901-07年頃)紙、鉛筆、マックス・ブロート文学遺産、エルサレムのイスラエル国立図書館所蔵 Photo Ardon Bar Hama

《Man in tuxedo(タキシードを着た男)》(1901-07年頃)紙、鉛筆、マックス・ブロート文学遺産、エルサレムのイスラエル国立図書館所蔵 Photo Ardon Bar Hama

しかし、それを忘れるには奇妙な思考のアクロバットが必要だ。特にバトラーの分析を読むと、カフカが1つのスケッチを仕上げるのに30秒ではなく30年間かけていたように思えてくる。たとえば、棒を持った男を描いた117番の絵について、彼女は次のように書いている。「脚はバレエのような正確さで体全体のバランスをとっており、そばには杖がある。垂直の線として描かれたこの杖は地面に届かないため、支えにはなり得ず、言うなれば役立たずであることを宣言している」

この文に使われている「正確さ」、「なり得ず」、「宣言している」、というキーワードから察するに、偶然そうなった可能性をバトラーは考えていない。彼女はカフカの絵の中に「重力の法則」や「書き言葉の法則」に対する抵抗を見いだしたいようだが、それは高望みしすぎだろう。もしかしたら、バトラーの考える通りだったのかもしれないが、単に落書きをしていたカフカのペン先がページの下まで届かなかっただけという可能性もある。

フランツ・カフカのスケッチブック(1901-07年頃)。紙、鉛筆、墨、インク、マックス・ブロート文学遺産、エルサレムのイスラエル国立図書館所蔵 Photo Ardon Bar Hama

オクラホマ州タルサにオープンしたばかりのボブ・ディラン・センターには、彼が持っていた紙マッチがうやうやしく展示されている。そんな時代に、エフェメラ(*1)が、その名の通りはかない存在なのだと言い切るのは素朴すぎるのかもしれない。でも、それを否定してしまえば、カフカの散文に関する最も重要な点の1つを無視することになる。文芸評論家のウィリアム・デレシェヴィチによると、カフカの代表作『変身』の奇跡は、ストーリーの前提である突飛な設定を、カフカ自身が徹頭徹尾突き詰められたことだという。デレシェヴィチはまた、もし一文でも気を抜いた箇所があれば、全てが崩壊していただろうと評している。

*1 エフェメラ(ephemera)とは、チラシ、絵葉書、ポスター、マッチ箱など、長期的な保存を目的としていない印刷物のこと。コレクションの対象になることも多い。形容詞のエフェメラル(ephemeral)は、「つかの間」「はかない」という意味。

カフカのドローイングの中にも、おそらく『変身』級の作品に必要な素材はそろっている。ただ彼は、ここではとことん突き詰めることをしていない。線がブレたり、途中で切れたりしているし、クロスハッチング(線を交差させる方法)で陰影描写を試みたかと思えば、再び単純な棒人間に戻っていたりする。途中で気を抜いているか、少なくとも興味を失っている。要するに、どの絵を見ても、この形以外はあり得なかったと思わせる説得力に欠けるのだ。

彼のドローイングに欠けていて、文章には間違いなく存在するのは、まさしくこの「必然だという感覚」だ。それは、『審判』の官僚制社会や『変身』の巨大な虫と同じくらい、カフカ的世界に不可欠の要素だろう。そう考えると、カフカの才能は、他人には想像できないものを想像することではない(怖がりの8歳児なら、巨大な虫を思い浮かべることくらできる)。彼には、いったん頭に浮かんだことをとことん信じ、他人にもリアルに感じさせる力があり、読者を我に返らせる隙を見せることはいっさいなかった。彼の絵が凡庸だと率直に認めるべき理由は、そこにある。そして同じ理由から、たとえ凡庸でも、長い時間を経て世に出す意味がある。カフカの絵は、彼の物語のすばらしさをより鮮明に浮かび上がらせてくれるのだ。カフカ本人でさえ、常にカフカ的であることができなかったことが判明したのだから、彼の模倣者たちは希望が持てるのではないだろうか。(翻訳:野澤朋代)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年6月9日に掲載されました。元記事はこちら。

RECOMMEND

アートと文学