ゴリラのマスクを被ったアート集団「ゲリラ・ガールズ」がクイズと皮肉で差別と闘った40年を振り返る

アート界のジェンダーギャップに異議を唱え、40年にわたり活動を続けているアーティスト集団「ゲリラ・ガールズ」。時に痛烈に、時にウィットを交えてメッセージを伝えるその手法を改めて振り返り、彼女たちの運動の背景とその主張がどう拡大していったかをまとめた。

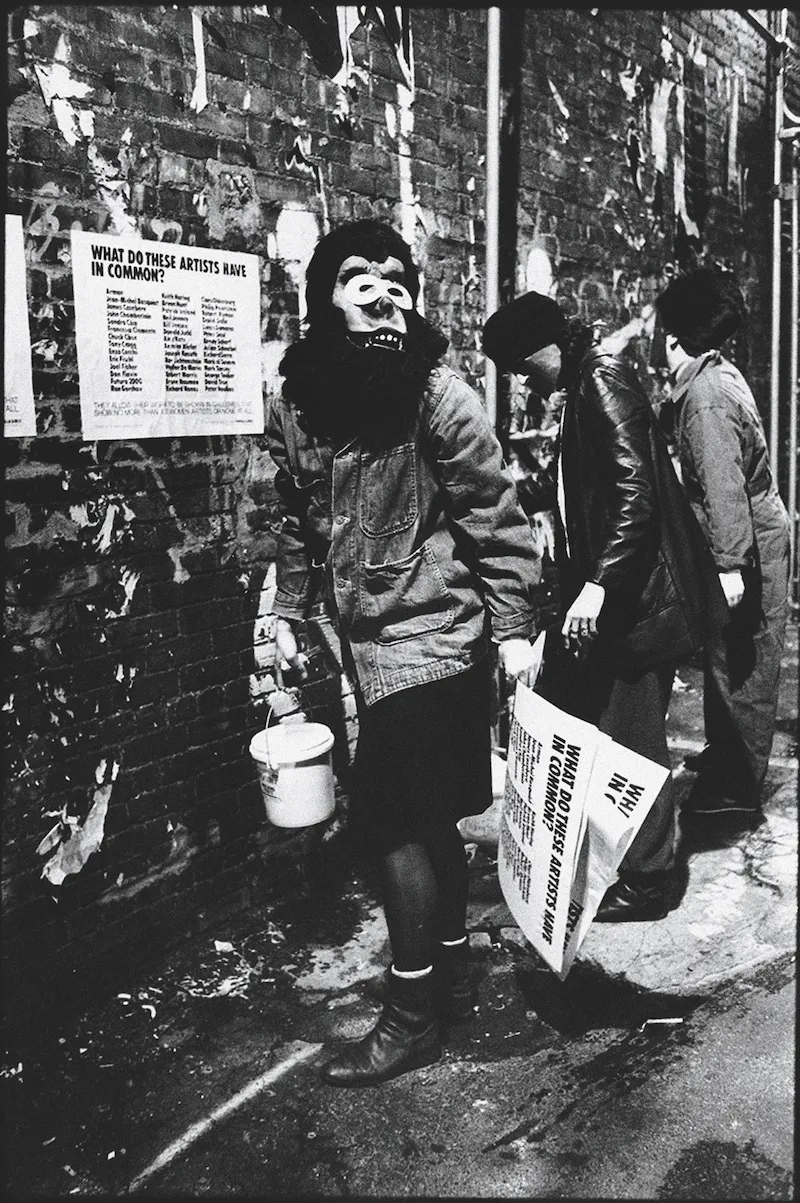

「ゲリラ・ガールズ」として知られるフェミニストの活動家たちは、多くの革命家と同様、ある人々の名前をリストアップしてアート界における性差別との戦いを始めた。1985年5月、当時ニューヨークで一番のギャラリー街だったソーホーで、一夜にしてあちこちの建物や売店などの壁に貼り出されたのが彼女たちの最初のポスターだ。そこには大文字でこんな質問が書かれていた。

「WHAT DO THESE ARTISTS HAVE IN COMMON?(このアーティストたちの共通点は?)」

質問の下には白地に黒い太字のサンセリフ体で、前衛的な仕事で知られるジャン=ミシェル・バスキア、キース・ヘリング、ブルース・ナウマン、クレス・オルデンバーグなど、40人以上の成功を収めた男性アーティストの名が並び、最下部には質問への回答が記されていた。

「彼らは全員、所属アーティストのうち女性が10%未満のギャラリーと契約しています」

一種の公共広告とも言うべきこのポスターには、「アート界の良心、ゲリラ・ガールズ」と署名されていた。

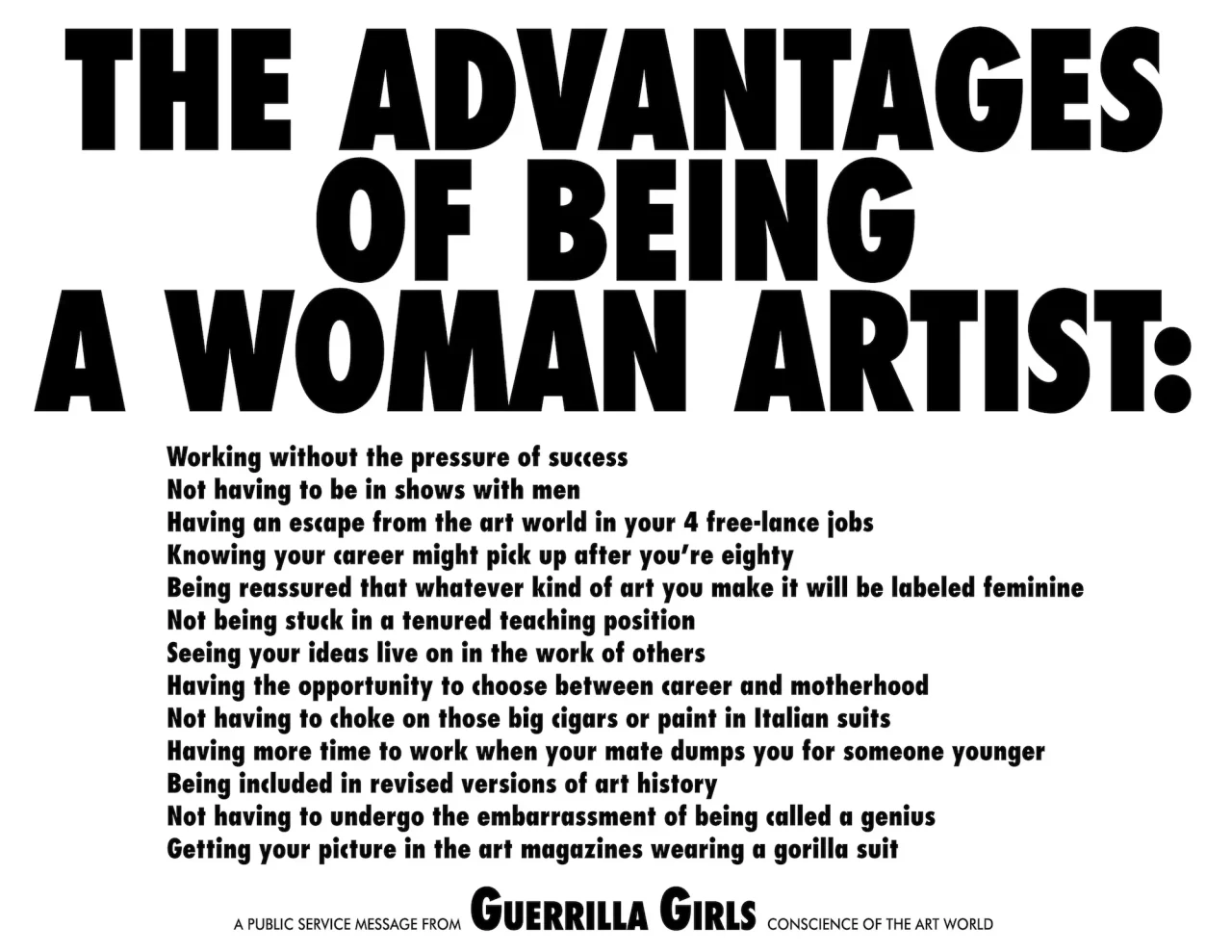

それ以来ゲリラ・ガールズは、痛烈で挑発的なポスターを通じてカルチャー界のプロデューサーやギャラリー、美術館、コレクターなどを批判し、ジェンダー間や人種間に存在する不平等の現実を直視するよう訴えてきた。広告で用いられるようなビジュアルインパクトや過激な露出戦術を取り入れながら、上述のような統計データに基づくメッセージを伝えている。彼女たちがグループ結成を発表したプレスリリースに書かれている通り、「シンプルに事実を示せば、そこから自明な結論が導き出される」からだ。

「単なるデモでは効果がない」現実から生まれたポスターでの主張

今年、ゲリラ・ガールズは結成40周年を迎えた。それに合わせ、ワシントンD.C.のナショナル・ミュージアム・オブ・ウィメン・イン・ジ・アーツ(NMWA)、ロサンゼルスのゲティ・リサーチ・インスティテュート、ソフィアのブルガリア国立美術館で回顧展が開催される。アート界で、そしてストリートで繰り広げられてきた彼女たちの扇動的な活動を振り返ると、ある1つのことがはっきり浮かび上がる。それは、妥協のないその主張が、40年前と変わらず差し迫ったものに感じられることだ。

さまざまな証言によると、ゲリラ・ガールズの起源は1984年の夏、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で行われたキナストン・マクシャインのキュレーションによる展覧会「International Survey of Recent Painting and Sculpture(世界の絵画と彫刻の現在)」にさかのぼる。この展覧会の出品作家169人のうち女性はたった13人で、有色人種はさらに少なかった。こうした差別的なキュレーションの横行に抗議するため、女性芸術家協議会(Women’s Caucus for Art)をはじめとする複数のフェミニスト団体が、同美術館の前で抗議デモを行った。

しかし、「女性アーティスト可視化イベント(WAVE: Women Artist Visibility Event)」と名付けられたこのデモは、期待通りのインパクトを与えられなかった。展覧会を見に来た人々は、デモにはほとんど目もくれず、それを避けるようにしてMoMAのロビーに入っていったのだ。

先行する世代の抗議方法がもはや一般には響かなくなったことを悟った何人かの女性作家たちは、その後定期的にミーティングを行い、カルチャー界に蔓延する性差別と人種差別に対抗する別の方法がないかを議論し始めた。「フリーダ・カーロ」と「ケーテ・コルヴィッツ」という仮名を使って活動しているゲリラ・ガールズのメンバーは、2008年にアメリカ美術公文書館が行ったオーラル・ヒストリー・インタビューで、「アート界は前衛的ではなく、むしろ後れを取っています」と述べている。

ゲリラ・ガールズの設立当時、労働市場全体では男女の賃金格差が縮小しつつあったのに対し、男性アーティストは女性アーティストの2倍の収入を得ていた(これについては1985年にゲリラ・ガールズが作った別のポスターで指摘されている)。1985年4月、ソーホーのブロードウェイ513番地で開かれた最初のミーティングで「カーロ」と「コルヴィッツ」が提案した最初のポスターの枠組みは、男性ばかりを優先するシステムの共犯者として男性の同業者を批判する内容だった。これに続き、排他的なギャラリーや批評家、美術館に異議を申し立てるポスターが次々と生み出されていく。

カルチャー界を取り仕切るトップ層を正面から批判するゲリラ・ガールズの戦略は、人々を引き付ける魅力にあふれていた。デビューから5年が経つ頃、その活動はヴィレッジ・ヴォイス誌やニューヨーク・マガジン誌、ニューヨーク・タイムズ紙、アートフォーラム誌などに取り上げられ、1992年にはヴォーグ誌の誌面も飾っている。

良くも悪くも注目を浴びる活動への反発から私生活とキャリアを守るため、アート界のゲリラ戦士たちは仮名を使い、公の場では(スペルミスがきっかけでマスコットとなった)ゴリラのマスクを被っている。1985年から現在まで参加した全メンバーの仮名は現在60あまりになるが、そのリストは故人となった女性アーティストや文筆家を再評価するため、非公式に編み直された正史のような存在となっている。US版ARTnewsの電話取材に応じた「コルヴィッツ」は、仮名について次のように語っている。

「過去の女性たちを称えるために使っています。私たちが数十年前に活動を始めた頃、彼女たちの多くは忘れ去られた存在でした」

取材終了後に彼女が送ってくれた名簿には、ゾラ・ニール・ハーストン(*1)、久保田成子(*2)、アナ・メンディエタ(*3)、リュボーフィ・ポポーワ(*4)、アルマ・トーマス(*5)、宇野千代(*6)の名が含まれていた。

*1 アフリカ系アメリカ人作家・民俗学者。1920年代から1940年代にかけて詩や戯曲を発表し、アフリカ系アメリカ人の民話や民間信仰などを記録した。

*2 ニューヨークで活動した前衛アーティストで、「ビデオ彫刻」の先駆的な存在として国際的に評価された。夫は韓国生まれの現代アーティスト、ナム・ジュン・パイク。

*3 キューバ系アメリカ人のフェミニスト・アーティスト。1970年代後半から80年代半ばに活躍した。

*4 ロシア構成主義を代表するアーティスト。

*5 カラーフィールド・ペインティングで知られるアフリカ系アメリカ人画家。

*6 日本の小説家、随筆家。大正時代のデビューから平成まで長きにわたり活躍した。

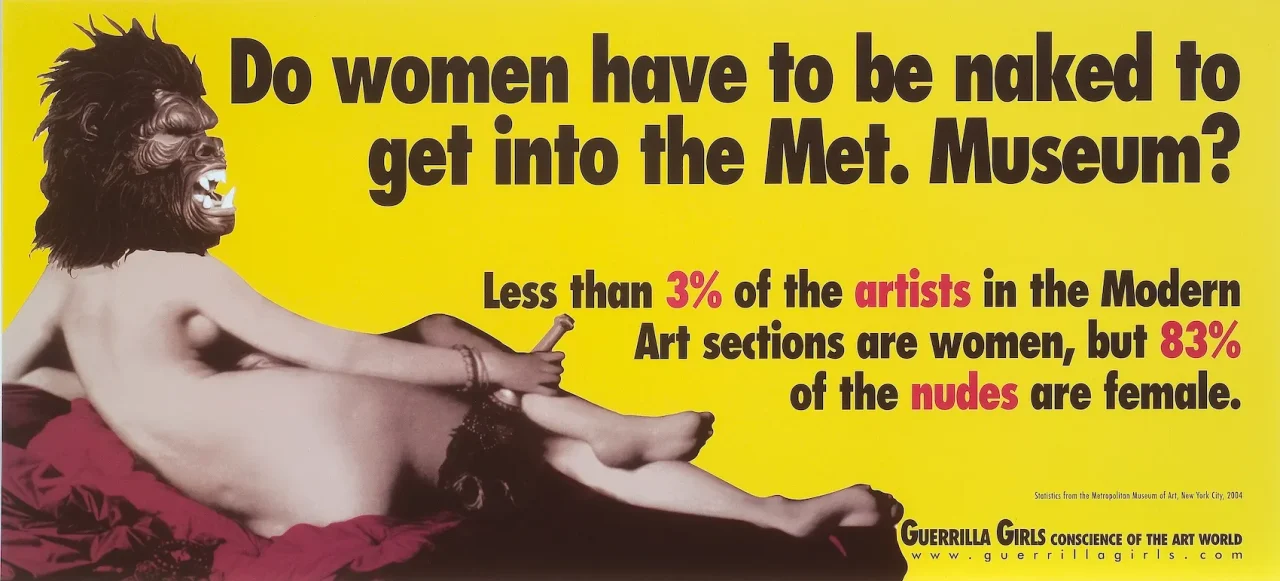

当初、ゲリラ・ガールズの活動範囲はビジュアルアート界に限られていたが、徐々にそれ以外の分野へと拡大していった。彼女たちがまだニューヨークのアートシーンを中心に女性差別を糾弾していた頃に作られたのが、メトロポリタン美術館を批判した1989年の有名なポスターだ。「Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?(女性がメトロポリタン美術館に入るためには裸にならないといけないのでしょうか?)」)と書かれたこの作品は、バスの車体にも掲示された。

そのビジュアルは、ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルの有名な絵画《グランド・オダリスク》(1814)から引用された横たわる女性像で、頭には何かを威嚇しているようなゴリラのマスクが被せられている。裸体の女性の横には黒とピンクの文字で、メトロポリタン美術館の近代アートコレクションのうち、女性作家によるものは5%しかない一方で、ヌード作品の85%が女性を描いたものだと書かれている。

彼女たちはまた、ジェンダー間の格差だけでなく、人種間の格差の問題にも並行して取り組んだ。たとえば、1987年のポスターには「お洒落で、名誉があり、税控除の対象となっているのは?」という問いがあり、解答欄には「女性と非白人アーティストへの差別」と書いてある。

活動範囲はアート界を超え、社会問題全般かつ世界的な連携へ

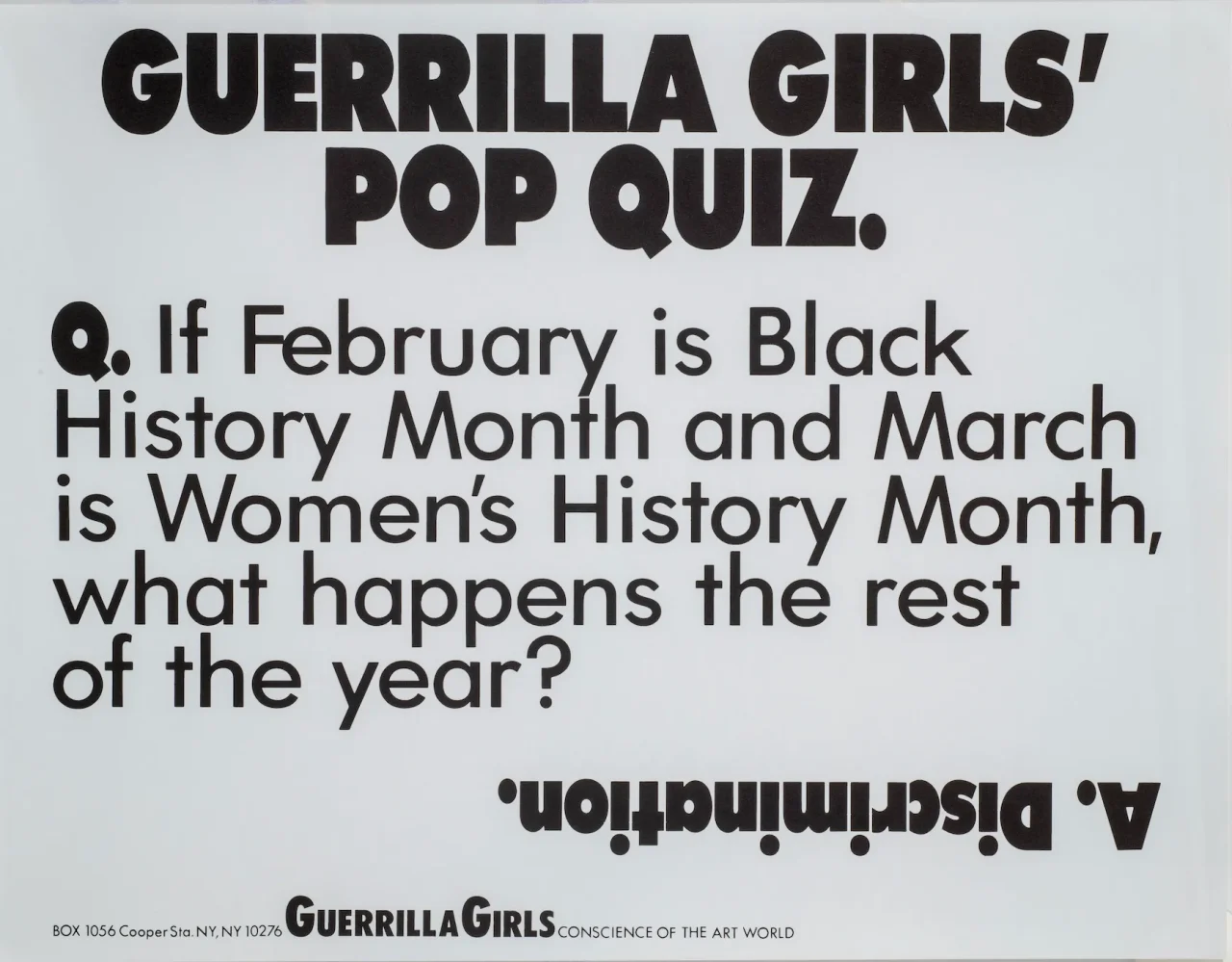

1990年代に入ると、ゲリラ・ガールズは批評の範囲を広げ、メンバーはアメリカの政治や人工妊娠中絶問題、LGBTQ+の権利拡大、環境問題、検閲など、喫緊の社会課題について発言するようになっていった。《Guerrilla Girls’ Pop Quiz(ゲリラ・ガールズの抜き打ちテスト)》(1990)という作品では、社会正義を掲げた政府の取り組みを疑問視し、意識改革のため国が定める特別月間を、大がかりなリップサービスだと揶揄している。

このポスターには、「2月は黒人歴史月間(Black History Month)、3月は女性史月間(Women’s History Month)。では、残りの月は?」と問いかけている。その答えは「差別」だ。

1992年にワシントンで開催されたプロチョイス(女性が人工妊娠中絶を選ぶ権利の擁護)のデモ行進では、ゲリラ・ガールズのメンバーの1人が、これもまた皮肉を効かせたポスターを掲げていた。《Guerrilla Girls Demand a Return to Traditional Values on Abortion(ゲリラ・ガールズは、中絶に関する伝統的価値観への回帰を求める)》(1992)というメッセージの下には、1850年代まで早期の人工妊娠中絶が合法だったことが指摘されている。

デジタル革命がデザインや印刷のプロセスを大きく変えた2000年代に入ると、ゲリラ・ガールズはそれ以前の白黒とグレースケールから、鮮やかな色彩を用いたデザインへと移行。同時に、国際的なプラットフォームや協力者たちとともに活動するようになっていった。今に至るこの最新フェーズを振り返りながら、「コルヴィッツ」は熱い口調で「私たちは今、世界中で作品を見せることができます」と語る。

彼女たちの作品が登場した国際的な舞台の1つが、キュレーターのマリア・デ・コラールとロサ・マルティネスが初の女性ディレクターとして企画に携わった2005年のヴェネチア・ビエンナーレだった。参加アーティストとして招聘されたゲリラ・ガールズは、約5メートルのバナー6点のインスタレーションを制作。それまでの同ビエンナーレや、ヴェネチア各地の展示施設における女性の作品の少なさを指摘した。

また、ここ20年は、MoMAやパリのポンピドゥー・センター、マドリードのソフィア王妃芸術センター、ロンドンのテート・モダンなど、世界各地の美術館にゲリラ・ガールズの作品が収蔵されたり、展示されたりしている。美術館を批判してきたこのグループにとって、これはコンセプト的な矛盾だとも言える。しかし彼女たちは、美術館からの支持に反発するのではなく、それを活用する方針を取っている。リサーチベースのアート作品を新たに生み出し、アート界の内外における公平性に関心を持つ人々と直接対話する機会として、美術館との融和を捉えているのだ。

たとえば、ブルガリア国立美術館で6月8日まで開催された回顧展に合わせて、彼女たちは同国の内閣における女性議員の少なさ(20人中1人)を指摘するポスターを制作した。画像はブルガリアの伝統的なパイ菓子「バニッツァ」で、薄い一切れが切り出されている。その横にキリル文字で書かれているのは、「ブルガリアの女性たちは過酷なダイエットを強いられている! 政府のパイの小さなひとかけらより、もっと多くを得るべきでは?」というテキストだ。3月11日にソフィアで行われた女性の権利を訴えるデモでは、バナー形式にしたこのポスターを掲げ、ゲリラ・ガールズの代表が若い女性たちと並んで行進した。

また、現在ワシントンD.C.のNMWAでは、「Guerrilla Girls: Making Trouble(ゲリラ・ガールズ:トラブルを起こす)」展が開かれている(9月28日まで)。ゲリラ・ガールズの結成と同じ1980年代に女性アーティストを支援するために設立された同美術館の歴史を考えると、これは特に意義深い展覧会だ。キュレーションを担当したハンナ・シャンブルームは電話インタビューで、「ゲリラ・ガールズとNMWAはどちらも、女性による作品の排除と過小評価に対する共通の認識から生まれています」と話している。

両者が掲げる共通のミッションを称えるため、NMWAは展覧会の開幕に合わせて開かれた年次ガラでゲリラ・ガールズを表彰した。同美術館の所蔵品で構成されたこの回顧展には、1985年から2024年までの作品が展示されている。その中には《Guerrilla Girls ManifestA: For Art Museums Everywhere(ゲリラ・ガールズ・マニフェスタ:世界中の美術館のために)》(2024)の壁面サイズの複製も含まれ、車のバンパーステッカーから屋外看板まで、ストリートに掲げられたさまざまな大きさの作品が再現されている。

キュレーターのシャンブルームは、ゲリラ・ガールズの業績と自身の企画プロセスを振り返り、こう語った。

「このグループが、アーティストの権利擁護活動の最前線に立ってきたことを強調したいと思いました。当館のコレクションや、彼女たちの最近の作品を見返す中でハッとさせられるのは、そこで取り上げられている問題の多くが依然として身近にあることです。それは今もまだニュースとして取り上げられ、社会の関心事となっています」

リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)や言論の自由が再び脅かされる今の時代、ゲリラ・ガールズと彼女たちが仕掛ける常にタイムリーな権威への挑戦は、強い意志を持つ数人の個人によって多くの成果がもたらされることを示している。それでも成すべきことはまだ多いと彼女たちは言う。

当然のことながら、ゲリラ・ガールズの継続的なミッションを最も的確に説明できるのは、彼女たち自身だ。2016年に人気テレビ番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベール」にゲスト出演した「カーロ」は、そこでこう述べている。

「アートもほかの文化を反映するべきだと言っているのです。私たちの文化を構成する全ての声がアートの歴史に反映されない限り、それはアートの歴史というより、権力の歴史です」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews