障がいは「創造」を生む源泉。障がい者アートに見る社会の変化

過去10年間、米国で急速に広がっているディスアビリティ・ジャスティス運動において、アートは重要な役割を担っている。障がいを持つアーティストの具体的な活動を紹介し、社会に起きつつある変化についてリポートする。

アーティストたちの強い意志が、変革を起こし始めた

障がいを持つアーティストは、小規模なギャラリーや映画館、競技場など、さまざまな場所で自らの人生を反映した多様な視点を提示している。その活動は、回顧録、絵画、ドローイング、彫刻、インスタレーション、ビデオ、ライブパフォーマンスなど幅広い。そして、粘り強く発表されてきた作品は、障がい者への抑圧を生み出す差別的な考え方を徐々に切り崩しつつある。ディスアビリティ・ジャスティス運動(*1)の成果が、文化的潮流の変化の中に見え始めているのだ。

たとえば、ハリウッドでは何十年もの間、トム・ハンクスのフォレスト・ガンプや、エディ・レッドメインのスティーブン・ホーキング博士など、健常者の俳優が障がいを乗り越えるような役柄を演じるとアカデミー賞が取れると言われてきた。しかし、2022年には、ろう者を親に持つ子どもを描いた「コーダ あいのうた」に出演したろう者の俳優、トロイ・コッツァーが助演男優賞を獲得。映画自体も作品賞を受賞している。また、障がい者の権利を求める活動家が参加して制作された「ハンディキャップ・キャンプ:障がい者運動の夜明け」が2021年の長編ドキュメンタリー賞にノミネートされ、同年、聴覚障がい者でアーティストのクリスティン・スン・キムは、スーパーボウルで国歌を手話で「斉唱」している。

障がい者問題への関心は、対象者が少ないからという理由で長い間軽視されてきた。そんな中でも、アーティストや活動家は、障がいを超えた連帯によって同じ志を持つ無数のグループを形成し、障がいを持つ多くの先人たちが切り開いてきた道を継承している。アートを武器として、障がい者差別が根強く残る社会や文化に自らの物語や視点を浸透させ、それを変えていこうという強い意志を持っているのだ。

アーティストたちは、主に3つの手法で創作活動を行っている。1つは一人称(自分)の体験を語ることを選択したアーティストで、おそらく広く知られている作品の多くはこの手法によるものだろう。こうした作品は、障がいのある観客が自分のことを代弁してくれていると感じるだけなく、作品に触れなければ知ることのなかった視点を障がいのない観客に示すこともできる。また、多様な形のアクセシビリティ(*2)を模索し、提唱する作品に取り組んでいるアーティストもいる。彼らは、全てが1つの形にあてはまる、あるいは絶対的なルールがあるという従来の考え方に異議を唱え、創造的な柔軟性をアクセシビリティの中心に据えるべきだとしている。3つ目は、障がいを不足や欠損と考えるのではなく、障がいがいかに創造的な力になり得るかを示す手法だ。障がいはむしろ、社会で当たり前と考えられている規範の再考を促し、新しい可能性を切り開くものなのだ。

等身大で語る、障がい者のストーリー

障がいを恥ずかしいことだという考えの下で育てられたため、それを隠す傾向のある障がい者は少なくない(ここでは米国の状況に基づいて書いているが、他の国や地域には異なる文化的、政治的、制度的規範があるかもしれない)。この傾向は、往々にして障がい者間の連携やコミュニティ形成を妨げる。しかし、こうした状況の中でも、障がい者同士でつながり合い、文化的な連帯を見出したアーティストたちがいる。

一人称で語られる障がい者の物語がほとんどなかった社会で、自伝的作品が注目を集めたのは驚くには当たらないだろう。その中には、2019年のホイットニー・ビエンナーレでクリスティン・スン・キムが発表した、木炭で描いた円グラフのシリーズ作品がある。《Why My Hearing Parents Sign(なぜ聴者の両親が手話を使うのか)》(2019)と題された作品では、円グラフを構成するそれぞれの部分に「愛されていると感じさせるため」や「キムチをほうばりながらおしゃべりするため」などの理由が書かれている。また、《Shit Hearing People Say to Me(聴者が私に放つうんざりする言葉)》に示されているのは、「神様に祈れば聴こえるようにしてくれるよ」とか 「隣の家の犬も耳が聴こえないから友だちになれば」といった言葉だ。

キムの円グラフには、楽しい時間もあれば不快な瞬間や心温まる時が存在する。きっと、誰の日常生活を切り取ってもそうだろう。彼女の作品は、ろう者と聴者の両方に語りかけようとしているのだ。また、彼女が心ない人々から受ける暴言は、聴力以外の障がいを持つ人々も経験するものだ。たとえば、能力が低いと思われていることの現れである「ろう者にしては頭がいいね」に類した表現を経験する障がい者は多い。聴覚障がい者をからかう「アメリカ手話ってとても感情が豊かで、まるでパフォーマンスをしているみたい」というのもある。一方、《Why My Hearing Parents Sign》の円グラフには、キムの個人的な側面も見られる。それは「きょうだいもろう者だから」という一文だ。

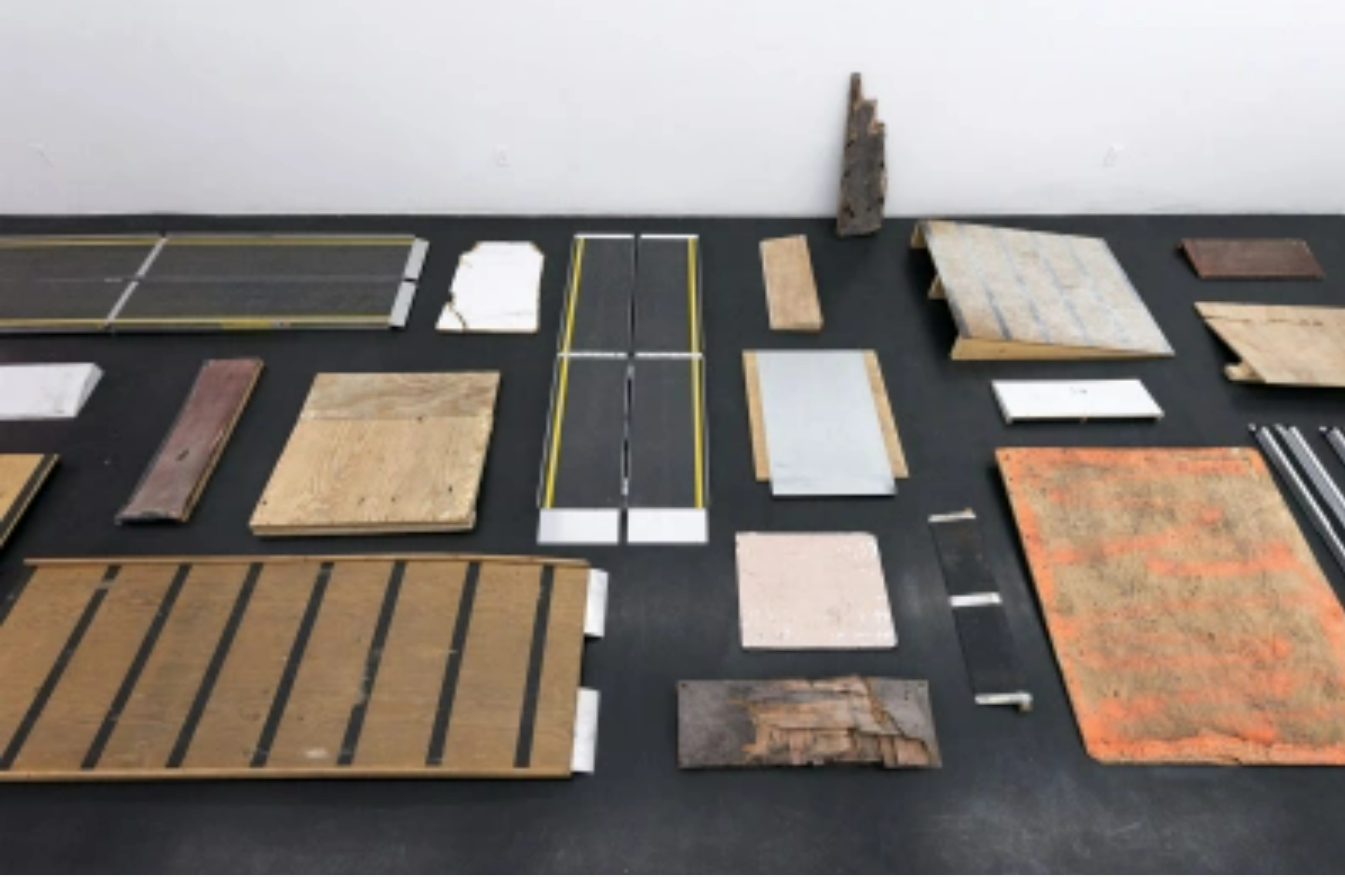

こうした自伝的な作品のトレンドは、パーク・マッカーサーの2014年の展覧会「Ramps(スロープ)」にも見られる。これは、障がい者とアクセシビリティの問題が長い間、どれだけ置き去りにされてきたかをアート界に認識させる衝撃的な展覧会だった。ロウアーマンハッタンにあるエセックス・ストリート・ギャラリーで、マッカーサーは様々な美術館がスロープとして使用していたものを展示した。その多くは、1990年の米国障がい者法によって公共スペースでのスロープ設置が義務付けられる以前のもので、入口が道路よりも高い位置にある施設では、スタッフが障がい者のためにその場しのぎの解決策を考え出していた。スロープを作るのに、ラミネート加工されたボール紙や戸棚の扉など、およそ信じがたいものが使われていたのだ。

日常の体験を具体的に共有する

キムやマッカーサーは、障がい者の日常生活でどんなことが起き、どうケアされているかに焦点を当て、こうした問題に興味を持つ人や、逆にこれまで考えたことすらなかった人に社会の実態を示しながら、同時に障がい者も共感できる作品を制作している。しかし、2人の手法はまったく異なるものだ。大文字で書かれたキムの言葉は非常に明確で直接的だが、マッカーサーはより間接的な手法を取っている。

マッカーサーの「Ramps(スロープ)」で展示されたものを見ただけでは、展覧会のメッセージを理解するのは難しいだろう。展覧会タイトル以外の手がかりと言えば、ギャラリーの壁に刻まれたウィキペディアページへのリンクのみ。このページは、マッカーサーが『Beyond Ramps: Disability at the End of the Social Contract(スロープを超えて:社会契約の終わりにある障がい)』 (2002)の著者でアクティビストのマータ・ラッセルのために制作したものだ。このように、マッカーサーの作品は置き去りにされてきた人々やその立場をテーマとするものが多い。一方で共通する部分もある。キムとマッカーサーは共に、障がい者の日常的体験を伝えることと、障がい者に配慮した設備を見た時に生じる健常者の見下すような態度や差別的反応から障がい者を守ること、この2つを重要な柱として制作に取り組んでいる。

普段は見過ごされがちな障がい者1人1人、そして障がい者グループとしての多様な自伝的視点を取り上げることは、今、アートにおけるアプローチの主流になっている。その中で重要なのは、マッカーサーやキムが障がいを一般化するのではなく、具体的な経験をもとに語っていることだ。

障がい者の世界では、アイデンティティの持つ意味が他とは異なることにも注目すべきだろう。なぜなら、突然、あるいは加齢によって、永続的または一時的に障がいを持つことになる可能性は誰にでもあるからだ。ただし、だからといって全ての潜在的な障がい者がディスアビリティ・ジャスティスという考えに同調するとは限らないし、障がいを持つ経験がまったく意味を持たないというわけでもない。

たとえば、映像とテキストで構成される「Scores for…(スコア・フォー)」シリーズでは、マッカーサーとコンスタンティナ・ザヴィツァノス、キャロリン・ラザードの3人が、それぞれ日常的に受けているケアについて語っている。この作品は、障がいへの画一的な態度に抵抗を示すものだが、マッカーサーらの見解は、クロス・ディスアビリティ・コミュニティ(先天性、後天性、知的、身体的、精神的といった障がいの種別を取り払うこと)から生まれた重要な教訓の1つを思い起こさせる。

それは、人はそれぞれ異なるので、何が必要かを勝手に推測することはできないということだ。だから、常に確認し、その答えをオープンに受け入れ、柔軟に対応し、身体や弱さについて話しやすくすることが必要になる。障がいの種別を超えた連帯には、それぞれの違いや、時には相反する要望についても話し合える場を作ることが重要だ。身体的な障がいと認知能力をごっちゃにしたり、障がいを「克服」しなければならない「悲劇」だという見方をしたりという誤った一般化は、障がい者差別の根本的な原因である場合が多いのだ。

ディスアビリティ・ジャスティスのもう1つの基本的考え方は、障がいは標準的ではない身体のみならず、何らかの障壁によって生み出されるということだ。我われの社会は、身体の形や機能についての狭い仮定に基づく、柔軟性に欠ける構造に溢れている。幸いなことに、学者のエイミ・ハムライによると、今ではいろいろなデザイナーが、さまざまなアクセシビリティニーズに対応する革新的な取り組みを行っているという。

「美術館にはベンチが少ない」を作品で表現

そんな中、障がいを持つ多くのアーティストは、アクセシビリティの中心に柔軟な精神を据えた作品を制作している。それは、穏やかに、あるいは大胆に、アクセシビリティが構造的に欠如している事実に注意を促し、時に挑発的な解決案を提示する。作家でアーティストのアマル・ダブロンの言葉を借りれば、彼らはアクセシビリティを作品の「第一の素材」として扱うという。

たとえば、シャノン・フィネガンは、美術館の展覧会で休める場所がないことを、示唆に富むベンチの作品で指摘する。展示場所によって異なるが、通常フィネガンのベンチの色は青で、そこに彼女の象徴とも言える手書きの白いテキストが記されている。2018年に制作された初期のベンチには、「この展覧会では、あまりにも長い時間立っていなければならない。よろしければお座りください」と記されていた。グループ展であっても、フィネガンはビデオ作品の前に椅子を設置することがある。観客は映像作品を見るのに、20分以上も立ったままになる場合が多いからだ。

ドイツのフランクフルト現代美術館(MMK)で2021年に開催された「Crip Time(障がい者の時代)」展には、この記事に登場する多くのアーティストやドイツのアート関係者が参加した。この時フィネガンは、ハンス・ホラインが設計したこの美術館の、階上のバルコニーに向かう階段に青いクッションと肘掛を取り付け、休憩できる場所に作り変えた。《The only thing I like about stairs is that they can be used as a place to sit in a pinch(階段のいいところは、いざという時に座る場所になるということぐらい)》と題されたこの作品は、問題を解決しながら、その問題自体に意識を向けさせる役目も果たしている。さらに、来館者を抗議活動へ巻き込んでいくその手法は、抗議とは必ずしも拳を振り上げながら通りを行進することではなく、静かに座るだけでも実行できることを示している。

アクセシビリティを主題とする作品には、オーディオビジュアルを用いたものも多い。理由は2つある。1つは、たとえば建築のようなお金のかかるインフラを使用するよりも、音とイメージを使うほうが簡単だという点。2つ目は、インターネットの時代に目にしやすい形をとることで、アクセシビリティの実現という我われ全員に課されている責任について、より関心を引きやすいという点だ。こうした作品の1つに、ニューヨークのMoMA PS1で行われた2021年の「Greater New York(グレーターニューヨーク)」展で上映されたキャロリン・ラザードのフリッカーフィルム《Red》(2021)がある。トニー・コンラッドやポール・シャリッツのフリッカーフィルムは、映像史では良く知られたものだが、暗い場所でストロボの閃光のような効果を生むため、鑑賞できない来場者もいるだろう。

かく言う筆者も、映画好きではあるがストロボに敏感な体質だ。そんな筆者にも見ることができるような作品を作りたいとラザードから話を持ちかけられた時、話には聞いていて想像はできるものの、これまで一度も経験できなかったことが実現するのかと、とてもうれしかった。出来上がった作品は、観客の指をレンズに触れさせたり、離したりさせるもので、その動きがストロボ効果を生むほどのスピードになると、上映室の内と外にある別のスクリーンで警告が出る仕組みになっていた。ラザード作品のストロボは、その場を離れるよう警告するだけではなく、いつ戻れるのかを教えてくれる初めてのものだったのだ(米国では聴覚障がい者への警報手段としてストロボが使用される)。

ハンディキャップは創造を生み出す

アクセシビリティに対応している映像作品には、字幕機能と音声解説が使用されているものが多い。もちろん聴覚や視覚障がいのある観客を考慮したものだが、補足的な機能ではなく、作品に不可欠な要素としても用いられるのだ。たとえば、ジョーダン・ロードが自身の心臓切開手術の様子を15分間の映像に収めた作品『After…After…(Access)(アフター…アフター…〈アクセス〉)』(2018)では、一部の観客が生々しすぎると感じるかもしれない部分には字幕が被されている。

100歳を超える高齢者が多いエクアドルの街で進むジェントリフィケーション(低所得層の立ち退きなどを含む地域浄化的再開発)を取り上げたアレックス・ドロレス・サレルノは、その11分間の映像作品《El Dios Acostado(眠れる神)》(2020)を、彼が言うところの「休息の速度」で制作している。サレルノは会話の合間に音声解説を押し込むのではなく、ナレーションの中に折り込み、英語とスペイン語で繰り返す手法を取ることで、なぜアクセシビリティが現行の枠組みそのものを変えるのではなく、排他的な基準のために捻じ曲げられなければならないのかを暗に問いかけている。

これらの作品は全て、観客への一種のケアを形にしたものであり、一方的な関係ではなく継続的に改善するための柔軟な精神を示している。それは、教訓的な映像や社会的実践といった他の政治的アートとは一線を画するものだ。アクセシビリティの問題に関しては、障がい者への差別的な態度と物理的な変化両方への対応を同時にやらなければならない。しかし、アクセシビリティの問題は我われ全員に関わるのだから、必要とされることが実行可能なのは明らかだ。上記の作品は、形あるものを使った実験的な取り組みによって、より良い世界を夢見るというアートの特質を生かしていると言えるだろう。

歴史的に見ても、障がいは恣意的な規範の再考を促す創造的な力として機能してきた。たとえば、アレクサンダー・グラハム・ベルによる電話の発明は、実はろう者の母親と妻が、聴者と同じようにコミュニケーションできるような道具を作ろうとした時に生まれた偶然の(2次的)産物だった。また、ベビーカーや自転車、スーツケースなどを引いて歩く人々が何気なく使っている歩道の縁のスロープは、体の不自由な活動家が段差をハンマーでたたき壊したことから始まっている。

メディア史家のマーラ・ミルズが「補助的な理由」と呼ぶこうしたイノベーションが、障がいのない人々の日常にも役立つ(利益を生み出す)ことは忘れられがちだが、こうした事例からは、いかに長い間、障がいが創造性の中心にあったかが分かる。障がいを持つ多くのアーティストは、この創造的な力を歴史の陰に追いやったり、その成果を「普遍的な」ものとして扱ったりする動きを拒否し、自分の身体を唯一無二なものとして積極的に受け入れている。それがより明確に示されているのが、障がいを持つダンサーの作品だ。

キネティックライトは、ゴム製の太いコードで吊り下げられたり、特注のスロープを滑り降りたりする車いすパフォーマーなど、ダンサーの体に合わせた振り付けを行うだけでなく、障がいを持つ観客のための作品も制作している。パフォーマンスには音声解説があり、観客は詩的な表現のものや事実を淡々と説明するものなど、複数あるトラックから自分の好きなものを選べる。また触覚で音楽を感じる機能もある。キネティックライトはこの夏、ニューヨークのザ・シェッドで《Wired(ワイアード)》を初演した。そこに集まった大勢のアーティストや作家たちは、舞台が真のケアと受容の場であったと語っている。つまり、キネティックライトは、障がいが制作過程と作品自体の両方に変革をもたらせることを示しているのだ。

「障がいを得る」を提唱する作家たち

ビジュアルアートでも、障がいは創造の源として評価されている。印象派のぼやけた視界(ルノワールなど、目の悪い画家が多かった)から、ポリオや交通事故の後遺症があったフリーダ・カーロの自画像まで、美術史上の作家たちの原動力となってきたのだ。しかし、新世代のアーティストは、より政治的な文脈で障がいの持つ力を利用する場合が多い。たとえば、エミール・L・ゴショーの場合、視覚障がい者の立場から絵を描く過程を再考し、記憶を頼りに、あるいは被写体に触れながら、描いた後が触れると分かるボールペンとクレヨンを使って作品を制作している。

また、聴覚障がいを持つ多くのアーティストは「聴覚を失う」という表現を「聴覚障がいを得る」に変えることを提唱している。ドイツのオスナブリュック美術館でインスタレーション作品を展示したアリソン・オダニエルは、「音について、聴覚障がい者や難聴者は深く想像力を働かせるが、聴者がそこまで突き詰めて考える」ことはほとんどないと指摘する。

彼女はこの点を明らかにするため、ドイツにある元教会だった場所の音響効果に着目した。教会で会衆の席や通路がある部分はもともと、説教壇の司祭や聖歌隊席からの声を増幅するよう設計されている。しかし、オダニエルが展示を行った教会跡では、その構造はなくなっていて、かつて信者が座っていた場所を歩きながら発した声や拍手の音は、跡形もなく空間に消え入ってしまうように感じられる。耳の不自由なオダニエルがこの空間を訪れた時、自分の日常的な聴覚体験がそのまま再現されていると感じたという。

そこで彼女はオスナブリュックの聴覚障がい者たちを招き、この空間内で感じる音の動きや消え入る場所などの情報を収集してマッピングを試み、結果を色鮮やかなカーペットにプロットしていった。すると、インスタレーションを見に来た来場者は、聴者としての自身の聴力に意識を傾けながら作品を鑑賞することになる。

こうしたアーティストたちが、ディスアビリティ・ジャスティスの意義について繰り返し説明を要求されることに苛立ちを感じているとすれば、きっと自らの存在の重要性や能力を常に主張しなければならないことからくるのだろう。それは実に屈辱的なことだ。だからこそ、そのことを暗に示し続ける作品の持つ力は無視できない。一方で変化の兆しも見られる。たとえば、今年開催された芸術祭には、少なくとも1人は障がいを持つアーティストが参加していた。ただし、形ばかりで的外れなものもあったが。

その一例が、クリーブランドで開催されたフロントトリエンナーレだ。そこでは、車椅子ユーザーが車輪にペンキを付け、布地の上で動き回るという、ある種の障がい者アクションペインティングの作品が見られたが、この作品のクレジットには1967年に設立されたアート・セラピー・スタジオのみが記され、個々のアーティスト名は明らかにされていなかった。ドクメンタでも、英国のアーティストコレクティブ、プロジェクト・アートワークスが障がいのある人々と作品を制作しているが、やはり個々の名前は記されていない。このコレクティブは、障がいのあることがはっきり分かるアーティストと制作を行う様子を映像に収めてはいるものの、そのアーティストたちがどれだけ主体的に制作過程に関わっていたかは曖昧だ。

自分たちの「新たな物語」を

アートの世界で障がい者への差別があったり、アクセシビリティが欠如したりしているのは、決して驚くことではない。しかし、否定的な例をあげ続けるより、障がいのあるアーティストが作品を通して伝えようとしていることに注目したいと筆者は考える。なぜなら、彼らは健常者の物語を批判するのではなく、自分たちの新たな物語を作り上げようとしているからだ。

我われはこれまで、障がいを持つアーティストの物語や視点、芸術、文化を十分目の当たりにしている。しかもそれは、表面的な支援や形ばかりの包摂を超える変化の兆しを見せている。徐々にではあるが、確実にアクセシビリティは向上しているのだ。最近の世界の動きを見ると、前例のない規模でのアクセシビリティへの取り組みは見られるものの、首を捻りたくなるものも少なくない。フロントトリエンナーレでは、会場の1つであるトランスフォーマーステーションには点字表示があったが、その他の会場には点字による作品解説は設置されていなかった。そのため、視覚障がいのある来場者は、素材やサイズを把握できる作品があっても、それがどんなふうに見えるのかは分からないままだ。

ドクメンタでは、作品の説明がバラバラの高さに貼られていた。それは車椅子の利用者と歩行者双方への配慮というより、単に無造作に貼ったように見え、年配の来場者が屈んだりしゃがんだりしないと読めないものすらあった。さらに、ニューロダイバージェント(神経多様性:脳の機能が異なることによる個々人の違い)の来場者のために平易な言葉で説明された唯一の解説書は大きな文字で印刷されていて、まるで視覚障がい者向けと認知障がい者向けの解説を無理矢理1つの冊子にまとめたようにも思えた。

数多くの国際展の中からこの2つを例にあげたのは、どちらのキュレーターチームも障がい者アートが必要不可欠であり、アクセシビリティが重要であることを認識しているからだ。このような作品への注目や柔軟さへの配慮は、10年前には想像もつかなかった。とはいえ、障がい者コミュニティとの協議が不十分なのは明らかだ。

この記事で取り上げたアーティストたちは知識や創造の源であるにもかかわらず、いまだに慈善の対象として扱われる場合が多い。当事者ではない者が誰かの代わりに発言したり決定を下したりすることは、負の結果をもたらしかねないと多くの人々が理解している一方で、障がいを持つ人々には自己決定能力がないという誤った思い込みを、時には彼らの味方でさえ抱えているのも事実だ。

アート界が、遅まきながら障がいについて 今、10年に及ぶ戦いの中で叫ばれてきたメッセージを繰り返したい。「私たちなしでは、私たちのことは何もできない。私たちのやることはうまくいっているし、他にやるべきことはたくさんある」と。

*US版ARTnewsの元記事はこちら。