「女性の芸術」という枠組みを超えて──「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」【EDITOR’S NOTES】

ARTnews JAPANエディターが送る展覧会レビューシリーズ「EDITOR’S NOTES」。第3回は東京国立近代美術館で開催されている「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」を紹介する。

時の人として脚光を浴びながら、批評の潮流が変わるとともに忘れ去られていく。それはポピュラーカルチャーに限った現象ではない。戦後日本美術の文脈においても、同様の構造を見ることができる。

1950年代後半、日本ではフランスを中心とする抽象芸術運動「アンフォルメル」が紹介され、戦後美術に新たな可能性をもたらすものとして注目を集めた。批評家ミシェル・タピエの来日を契機に、福島秀子や田中敦子といった女性作家も新潮流の担い手として脚光を浴びる。しかし、アメリカ人批評家ハロルド・ローゼンバーグが1952年に提唱した、絵を描く行為そのものに注目する「アクション・ペインティング」の概念が日本に紹介されると、批評の関心は男性的な身体性や豪快さへと傾いていった。そして、アンフォルメルは急速に語られなくなり、女性作家たちは美術史の陰へと追いやられてしまう。

東京国立近代美術館で開催されている「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」は、書籍『アンチ・アクション──日本戦後絵画と女性画家』(2019年)の著者である美術史家の中嶋泉(大阪大学大学院人文学研究科准教授)の全面的な協力のもと、同書の問題提起を展覧会という形式で展開する企画だ。

中嶋は同書で、1950〜1960年代に注目された女性作家たちの歴史を研究し、アクション・ペインティングに対する女性たちの実践を「アンチ・アクション」というキーワードから読み直した。本展は、書籍で紹介された草間彌生、田中敦子、福島秀子のほか、芥川(間所)紗織や毛利眞美をはじめとする女性作家14人による100点の作品を通して、ジェンダー研究の観点から、日本の戦後美術史を編み直そうとする試みだ。

「女性のみの展覧会」をどう観るか

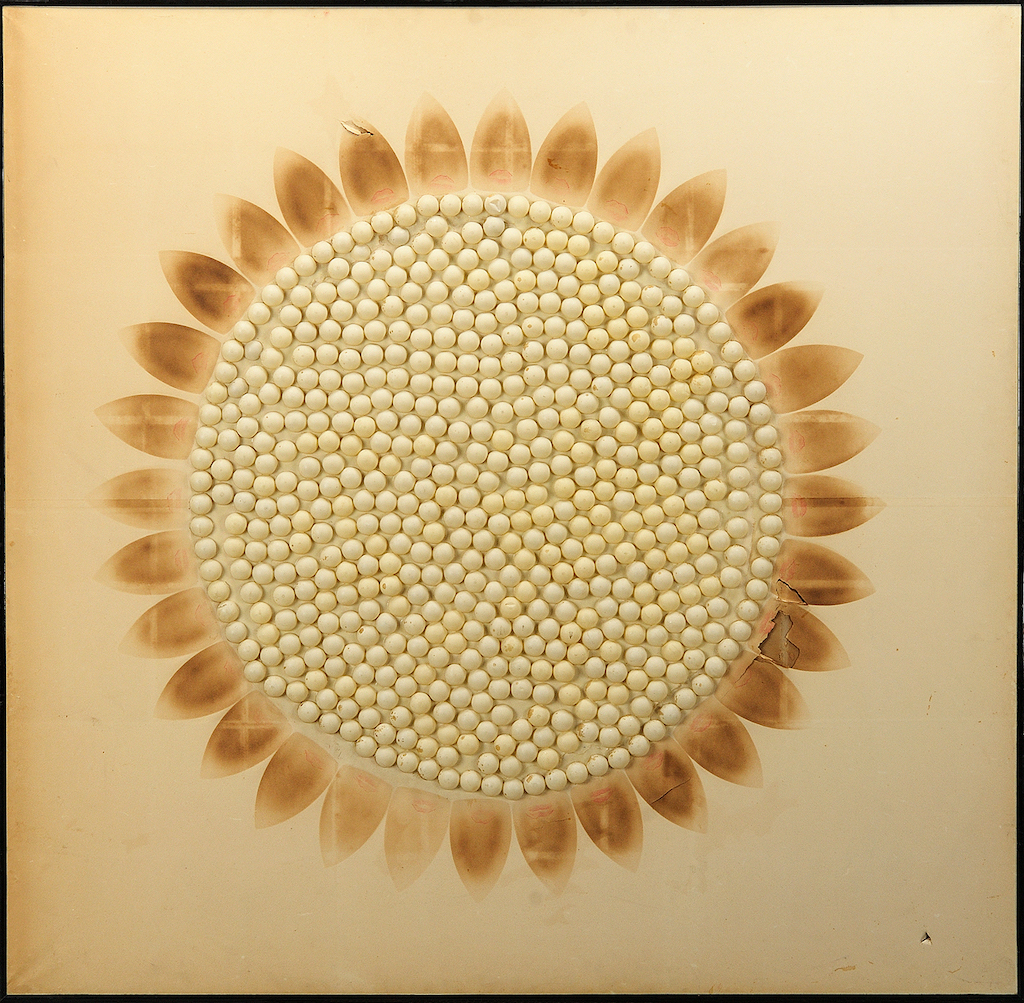

個人的に好きな芥川(間所)の作品との再会は純粋に嬉しいものであり、鮮やかな色使いの裏におどろおどろしさが感じられる毛利や江見絹子の作品群、田部光子の石膏や竹、ピンポン球を支持体に貼り付けた迫力のある作品からは、アクション・ペインティングの隆盛の陰で周縁化されてしまった彼女たちそれぞれの、多様で勇敢な実践が浮かび上がってくる。

展覧会の余韻を胸に、帰宅後、図録に掲載されていたフェミニズム美術史の先駆者として知られる美術史家、グリゼルダ・ポロックのインタビューを読んだ。聞き手は中嶋だ。そこからは、美術史の陰に置かれてきた女性アーティストたちをあらためて歴史に編み直すことの意義だけでなく、その作業に伴う困難の所在、とりわけ、「女性のみの展覧会」をいかにジェンダー区分の強化へと回収させないかという問題に向き合う、両者の誠実な姿勢が読み取れた。

このインタビューの中で、中嶋は、「女性のみの展覧会」として提示することに限界を感じたことを素直に認めている。これに対してポロックは、女性作家のみを扱う展覧会であっても、作家が掲げているテーマへの取り組み方や素材の扱い方、あるいは作家が歩んできた歴史から生まれる表現を際立たせるキュレーションがなされれば、鑑賞者はジェンダーに回収されることなく作品との対話が可能になると応答するのだ。

アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦

会期:~2026年2月8日(日)

場所:東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園3-1)

時間:10:00-17:00、金・土曜は10:00-20:00(入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日