「ダメな批評」とは何か。アーティスト150人が選んだ「酷評集」から考える

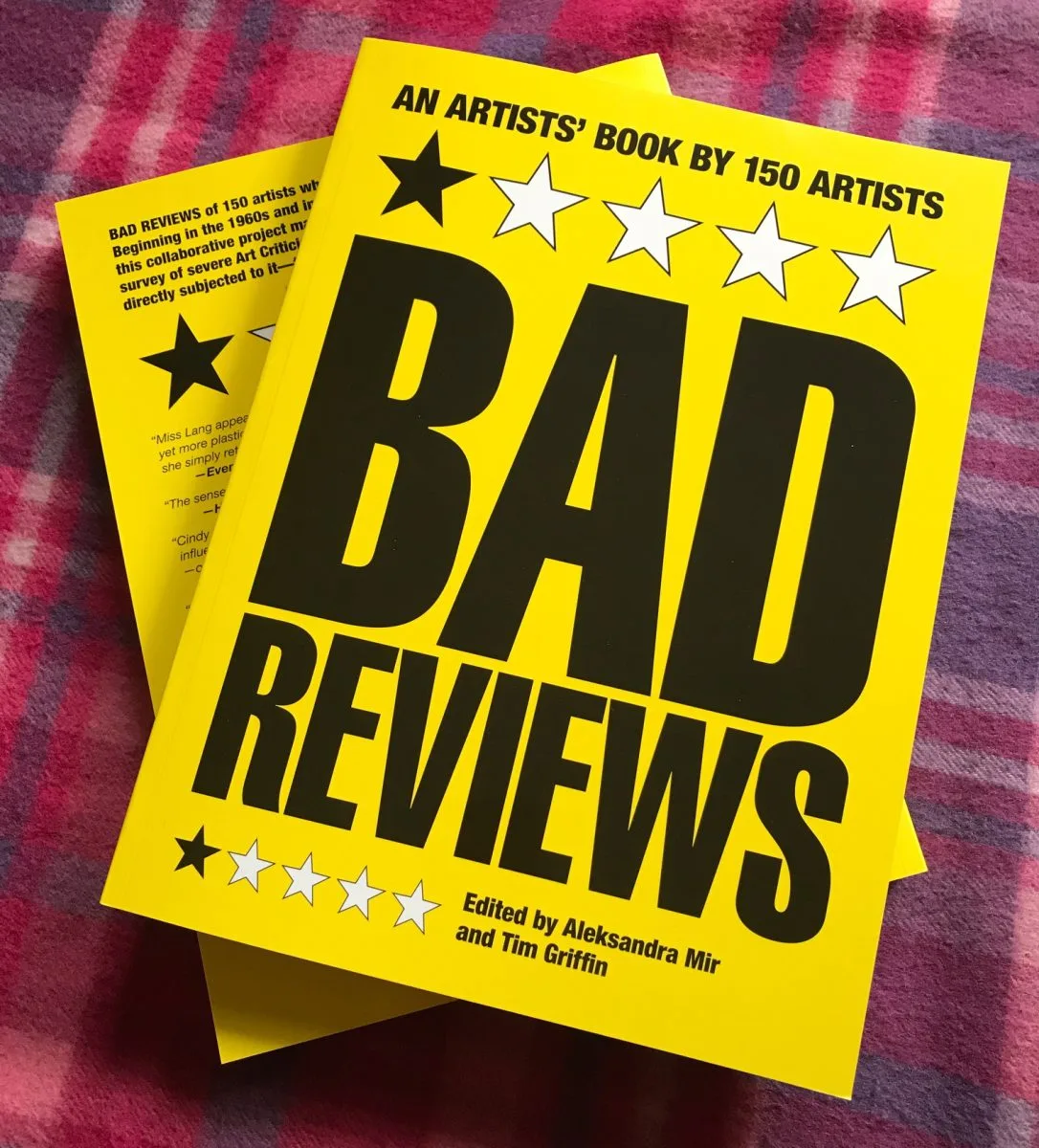

背表紙には「BAD BAD BAD BAD BAD」の文字。表紙には5段階評価の星1つ。タイトルはずばり『Bad Reviews』。そう聞くと、「ダメな批評」を集めた本のように思えるが、実際はそういうわけではない。自身の批評も含まれる本書を、アメリカのアートジャーナリストがレビューする。

150人のアーティストが批評記事を批評!?

本書『Bad Reviews』の編集者たちは、オンラインレビューサイト、Yelpで辛口美術批評を始めたアート・イン・アメリカ誌(*1)の元副編集長よろしく、典型的な「無慈悲なアート裁判官」を演じることを楽しんでいるようだ。しかし美術批評とは、(理想的には)もっと微妙なニュアンスに満ちたものであることが、この本を一読すればよく分かる。

*1 US版ARTnewsの姉妹メディア。

『Bad Reviews』は、150人のアーティストが選んだ「自分に関するダメな批評」をまとめたものだ。選者には、コンセプチュアル・アートの旗手ローレンス・ウィナー、架空の人物に扮したセルフポートレートが有名なシンディ・シャーマン、フォトリアリズム手法の官能的な写真や絵画を手がけるマリリン・ミンターといった著名作家も名を連ねる。このプロジェクトは、大規模なインスタレーション作品で知られるアレクサンドラ・ミールの呼びかけから始まり、そこから輪が広がっていった。何をもって「ダメ」とするか(文章が稚拙、悪意がある、見当違い、間違っている、否定的など)、その判断基準はアーティストに委ねられている。

収録された批評記事の出どころは、ニューヨーク・タイムズ紙のギャラリー特集から、音楽データベースサイトのDiscogsまで幅広い。ほとんどは、複雑な性質を持つアート作品に対する高尚かつ良識に基づく内容だ。

ではなぜ「ダメな批評」なのか? このプロジェクトの共同編集者で、2003年から2010年までアートフォーラム誌の編集長を務めたティム・グリフィンは、こう書いている。「批評記事は、批評する対象のアート作品と同じくらい、出来の悪いものになり得る」

この記事も批評だが、褒めるものでもけなすものでもない。ほかの多くの批評と同様、私がいったい何を考え、どのように感じているかを明らかにしようという試みだ。私は自分が客観的でないことを認めるし、『Bad Reviews』には自分が書いた批評が2本含まれている(掲載数トップはニューヨーク・タイムズ紙の美術評論家、ロバータ・スミスの10本)。1本は好きになれなかった展覧会、もう1本は気に入った展覧会についての記事だ。

本の目次は、時系列でアーティスト別に整理されている。もし私が編集責任者だったら、目次に評論家の名前も小さく入れただろう。とはいえ、『Bad Reviews』がスポットライトを当てているのは評論家ではなくアーティストであり、彼らが半世紀にわたって受けてきた辛辣な批判の数々だ。

アーティストは「酷評」をどう捉えているのか

『Bad Reviews』の構想は2015年に生まれたという。しかし、そのアイデアは2006年に芽生えたのではないかと思わずにいられない。というのは、その年にアレクサンドラ・ミールが、「ハンバーガーとポルノで育った絵心のない知ったかぶりの世代で、ポスト・ポップ時代の才能のない花」と、イギリスのタイムズ紙の日曜版で酷評されているのだ。

この本に収録された最も古い批評は、1963年にニューヨーク・タイムズ紙が初めて取り上げたキャロリー・シュニーマンについてのもの。彼女は性やジェンダーを主題に制作活動を展開したアーティストで2019年に死去しているが、自身が言うところの「当時有名だった評論家」が、「キャロリー・シュニーマンのアッサンブラージュ(*2)は許しがたい」と書いている。

*2 既製品や廃品を寄せ集めて制作する手法、またその作品。

自分への悪評を「成功のしるし」として選んだのは、ポップアーティストのエド・ルシェだ。1963年に刊行された彼の画期的な作品集『Twentysix Gasoline Stations』は、アメリカ議会図書館から受け入れを拒否された。本書に収録されたのはそのときの書簡だが、懐疑論者の評価がのちに覆されたことは美術史が示している。

優れた批評では、しばしばアーティストの作品に見られる失策や盲点が指摘されている。しかし、本書は批評を受けた作家自身が選んだ「ダメな批評」だけに、そうした事例はほとんどない。ただ、本書に通底していると感じられるのは、選者であるアーティストは批判的な評価に同意していないか、書かれていることを面白がっているのであって、別に真に受けているわけではないということだ。

『Bad Reviews』は、守旧的な批評家風のズル賢い書き振りで作品をけなした記事を笑い物にしてもいる。たとえば、2004年にロサンゼルス・タイムズ紙で評論家のクリストファー・ナイトは、デンマークのアーティストグループ、スーパーフレックスについて「最近のアートはひどいものだ」などと書いている。

ややもすると、軽蔑的で陰険な印象を与えるものもある。その一例が、ダンサーで振付師のビル・T・ジョーンズに関するニューヨーカー誌の記事だ。この長大かつ深い考察と批判を掲載するにあたり、『Bad Reviews』の編集者は前文で、「見に行ってはいけない」「耐え難いのぞき見趣味」など、元の批評記事の中でもとりわけ強い表現を引用している。

しかし、この文章が論じるテーマが何かを考えると、死を待つ患者たちを主人公としたパフォーマンス作品に関する書き手の葛藤であることがわかる。つまり、自分が「犠牲者アート」と呼ぶものにどう関わるべきか、あるいは関わらざるべきかという真っ当な道徳的問題に真剣に向き合った批評なのだ。

アーティストは批判を「なかったこと」にしたい?

残念ながら、『Bad Reviews』はアートプロジェクトとして企画された非売品で、400部が美術館や参加アーティストにのみ配布された。旗振り役のアレクサンドラ・ミールによれば、著作権の問題を回避するための決断だったというが、私には、この本が批判的な評論のあり方について何らかの価値判断を下していると捉えられることを回避するためだったようにも思える。

この点について、編集者たちの態度は玉虫色だ。ミールは自分の支持者にも、批判者にも、同じように謝意を表明している。編集者の一人であるティム・グリフィンはさらに曖昧だ。彼は消極的な転送やリツイートではなく、直接的な「反応」としての批評記事を、滅びつつある言論のスタイルとして称えてはいる。一方で、歯に衣着せぬ意見によって生計を立てられた時代の再来を望んでいる、というわけでもない。

「ダメな批評」というタイトルには編集者の遊び心が込められているのかもしれないが、本書の意図をより深刻に受け取った参加アーティストもいる。また、(作品価格への影響を恐れる所属ギャラリーの判断があるためか)参加を辞退した作家もいたことをミールは明かしている。本心としては、自分への批判を「なかったこと」にしたいのだろう。

確かに、私が過去に書いた批評記事の中には、対象となったアーティストの経歴書に載らなかったものもある。これは残念なことだ。否定的な記事や、手厳しい批判であっても、評論家は書く動機となったアートやアーティストに対する情熱を込めているのだから。

「質」の良し悪しの評価は、家具やワインなどには役に立つかもしれないが、アートの場合はほとんど意味がない。「質の悪い」作品であっても、コンセプトや情感や美しさにおいて「良い」場合があるのと同様に、「ダメな」批評が正しい場合もある。

アートに関する限り、確かさというのはレトリックにすぎない。相反する感情や考えを抱いてしまうところが、私を含む多くの人たちがアートを面白いと感じる理由にほかならないからだ。本書も「ダメな批評」という概念のアンビバレントさを見事に示しているという点で、すぐれたアート作品だと言えるだろう。(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews