女性キュレーター6人が選書! キャリアや人生を勇気づけた女性アーティストの本【アートで祝う国際女性デー】

3月8日は国際女性デー。ARTnews日本版もこの日を祝して、読者の皆さんとともにアート業界のジェンダー格差やその是正のための動きについて考えていきたい。まずは、アート業界の第一線で活躍する女性キュレーター6人に、自身の仕事や生き方に大きな影響を与えた女性アーティストの書籍を紹介してもらった。

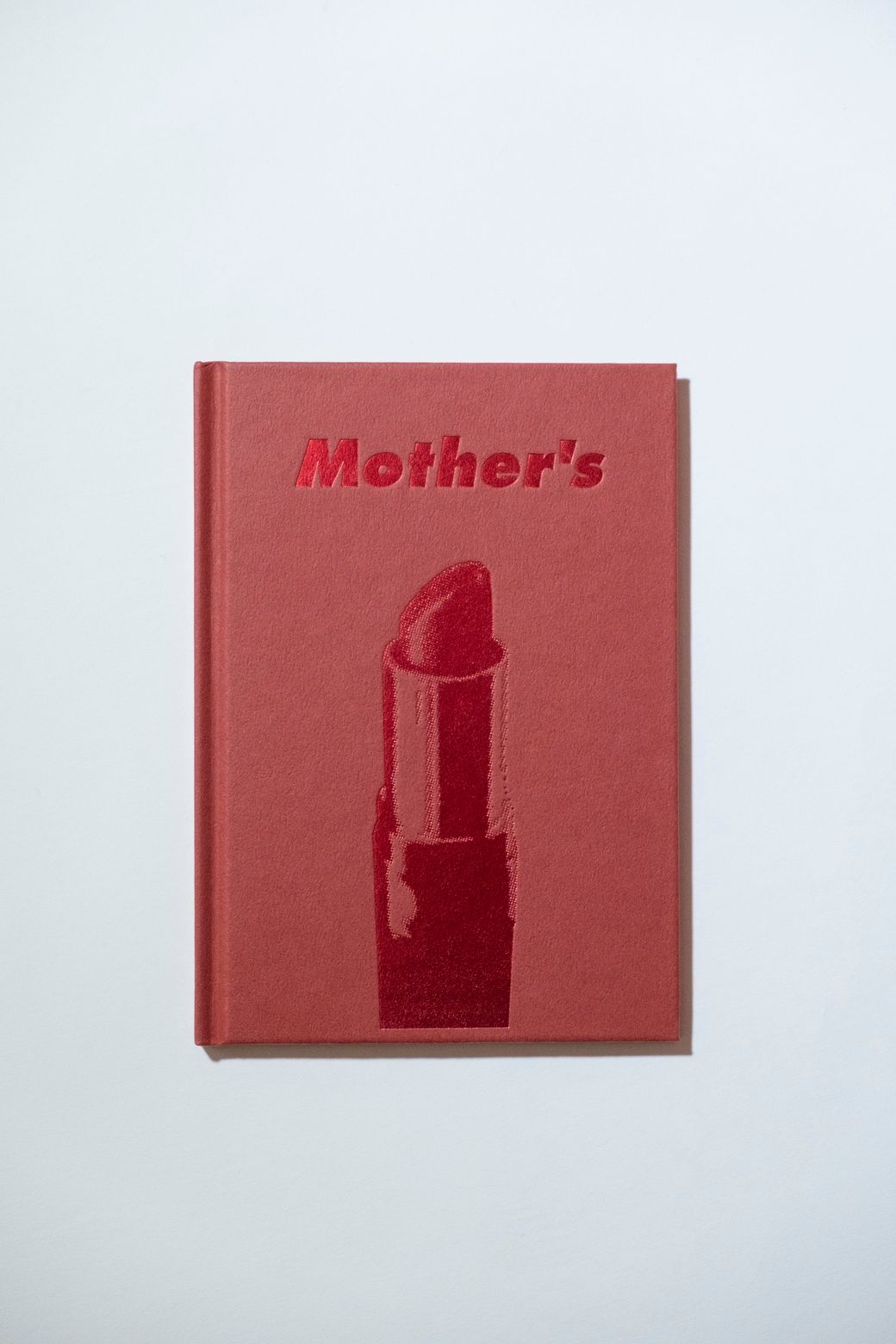

1. 石内都『Mother's』選者:笠原美智子(アーティゾン美術館副館長)

葛藤を越え、母を女性として「解放」した石内都の強さ

手のひらに入るような小さな写真集である。写されているのは若くはない女性の身体のクローズ・アップ、そして女性の衣服や下着、靴、使い古された口紅やコンパクト等。そう、人が死ぬと形見分けをするようなものはごく僅かで、あとは遺品としても、片付け捨てるより仕方ないものばかりが残る。石内都は写真家なので、葛藤が深かったという母の遺品に囲まれて呆然としながら写真を撮った。身体の写真は、生前は写真を撮られるのを嫌がったという母が、死ぬ直前に撮らせてくれたものだという。自分の母を、ひとりの女性として認識するのは難しい。けれども確かに、母は母である前にひとりの女性である。石内都はこの本で、戦後日本の近代化のなかで堂々と生きた女性として母を解放した。

笠原美智子(かさはらみちこ)

東京都写真美術館、東京都現代美術館の学芸員を経て、現在はアーティゾン美術館副館長。日本で初めてのフェミニズムの視点からの企画展「私という未知へ向かって 現代女性セルフ・ポートレイト」展(1991 年)をはじめ、ジェンダーの視点からの企画展示を多数企画。著書に『ヌードのポリティクス 女性写真家の仕事』(筑摩書房、98 年)、『ジェンダー写真論 増補版』(里山社、2022年)ほか。

2. 長島有里枝『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトヘ』選者:木村絵理子(横浜美術館主任学芸員)

現在も潜む、憧れのスターが抱えた違和感。共に闘う同志を得られた一冊

1990年代の中頃、大学生だった私は、オシャレでカッコいいカルチャーを紹介する雑誌を読みあさり、クラブやちょっと敷居の高そうなギャラリーを訪れては、同世代のスターだった女性たちの作品を眩しく見ていた。そんな同世代のスターの中に本書の著者であるアーティストの長島有里枝がいた。ナイーヴなことに、彼女の作品が「女の子写真」という言葉でくくられていることに、当時はたいした注意も払うことなく、一足早く社会に認められた同世代として、焦りにも似た憧れを抱いていたように思う。しかし、「女の子写真家」と呼ばれ、意図しない形で自分の存在が利用されることに違和感を抱いていた当時の長島が何を思い、何と戦ってきたのか、この本は徹底的な資料収集と分析、明晰な論理展開で解き明かしてくれる。20年以上を経ても、似たような違和感はそこら中に潜んでいる! そう思うと、今はもう憧れではなく、共に闘う同志を得た気持ちになる本である。

木村絵理子(きむらえりこ)

横浜美術館主任学芸員。横浜トリエンナーレ学芸統括。横浜美術館での主な展覧会企画は、「GOTH –ゴス–」展(2007-08年)、「金氏徹平:溶け出す都市、空白の森」展(09年)、「束芋:断面の世代」展(09-10年)、「高嶺格:とおくてよくみえない」展(11年)、「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」展(2012年)「BODY/PLAY/POLITICS」展(16年)など。

3. HIROMIX『HIROMIX girls blue』 選者:高橋律子(キュレーター、NPOひいなアクション代表)

「女の子」が自身を肯定する美学に、あの時の「女の子」たちは共感し、励まされた

1990年代にはすでに20代だった私は「女の子」を自認し、若い女性の身体をエロだと捉える男性たちの愚かさを笑っていた。「女の子」とは、自分で価値を決め、自分らしく楽しく生きることのできる絶対的な存在だった。この感覚は90年代に蔓延していたと思う。HIROMIXの『girls blue』は、彼女の「見た」という行為がカメラを通して伝わってくる写真集だ。セルフヌードも自分自身が見る裸であり、異性の視線は介在しない。HIROMIXの写真は、どのように撮るかよりも何を撮るかに重きをおき、踊りながらでも撮れるコンパクトカメラをあえて選択することで、パフォーマティブに進行する日常を写しだしたという点において、これまでにないものだった。「女の子写真」と男性批評家が名付けたことによるメディアの眼差しは、誤解と権威を伴って、アーティストたちを追い詰め、苦しめた。けれども、一方で「女の子」=ガールを肯定する第三波フェミニズムの美学がまぎれもなくそこにあり、その写真に(私を含む)同世代の女性たちが共感し、励まされ、クリエイティブに生きることの意味を実感できたことを忘れたくはない。

高橋律子(たかはしりつこ)

キュレーター、研究者。金沢21世紀美術館キュレーターを経て、子育てするアーティストの支援活動を行う「NPOひいなアクション」代表。また、金沢大学大学院博士後期課程に在学し、ジェンダーとアートの社会学・美術史を研究している。主な展覧会企画は、金沢21世紀美術館「Olive1982-2003 雑誌『オリーブ』のクリエイティビティ」展(2012年)、「コレクション展1 Nous ぬう」展(16年)、「フェミニズムズ/FEMINISMS」展(21年)ほか。

4. 鴻池朋子『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』選者:田中みゆき(キュレーター、プロデューサー)

本来の芸術のあり方を回復しようとする、真摯な姿勢と探求心がいつの時代にもヒントをくれる

美術家の鴻池朋子が、東日本大震災を経て、さまざまな分野の専門家との対話を通して芸術のはじまりについて思索する過程が記された本。近代以降の人間社会は、男/女や身体/精神、あるいは役に立つ/立たないなど、二項対立の尺度で測られることが多い。本来そうした価値基準から自由であるはずの芸術にも、そのような評価が向けられることがある。本書で収録されている交換や贈与、歓待などをキーワードとした対話は、作家だけで完結しない、人間以外の存在を含む他者と関係のなかで本来の芸術のあり方を回復しようとする試みである。脱人間中心主義はその後ブームのようになったが、本書は鴻池が持つ、人間が表現することへの真摯な姿勢と探求心に支えられ、いつの時代にも読み返したくなるような示唆に満ちている。

田中みゆき(たなかみゆき)

キュレーター、プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画。表現の見方や捉え方を障害当事者や鑑賞者とともに再考する。近年の仕事に映画『ナイトクルージング』(2019年公開)、『音で観るダンスのワークインプログレス』(KAAT神奈川芸術劇場、17-19年)、「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021年)、展覧会「語りの複数性」(東京都渋谷公園通りギャラリー、21年)など。アジアン・カルチュラル・カウンシルの助成を得て2022年7月から12月までニューヨーク大学客員研究員としてニューヨークに滞在。

5. 石岡瑛子『私デザイン』 選者:藪前知子(東京都美術館学芸員)

挑戦する人たちを鼓舞する、石岡瑛子の鮮烈な生き方

資生堂の入社面接で、「お茶汲みはしない。男性と同じ仕事、お給料を要求します」と言ってのけた伝説を持つ石岡瑛子は、自分の才能を信じるだけでなく、それをさらにスパークさせることに一生を賭けた。そのために彼女が求めたのが、世界の名だたる才能とのコラボレーション。フランシス=フォード・コッポラ、マイルス・デイヴィス、ビョークetc…….この本には、手に汗を握るような駆け引きの中に、互いの可能性を最大限引き出し合おうとする、彼女の言葉で言うところの「お手合わせ」の数々が克明に記されている。そこで鍛えられる「自分力」は、変わりゆく時代を「サヴァイブ」するためのもの。人間の可能性を信じ進み続ける彼女の物語は、挑戦する未来の人たちに向けたエールでもある。

藪前知子(やぶまえともこ)

東京都現代美術館学芸員を経て、現在は東京都美術館学芸員。これまでの主な展覧会企画は「大竹伸朗 全景 1955-2006」(2006年)、「山口小夜子 未来を着る人」(15年)、「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」(15年)、「MOTサテライト2017 往来往来」(17年)、MOTアニュアル2019 Echo after Echo:仮の声、新しい影」(19年)、「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」(20年)、「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」(21年)など。外部企画に「札幌国際芸術祭2017」(17年)、「gallery αMプロジェクト 東京計画2019」(19年)など。

6. 『合田佐和子 帰る途もつもりもない』 選者:横山 いくこ(M+リードキュレーター)

縦横無尽な制作活動に衝撃。パワフルで非凡なアーティスト、合田佐和子

先日、数日の短い東京出張中、幸運にも三鷹市美術ギャラリーに巡回中の「合田佐和子展 帰る途もつもりもない 」を観にいってかなりやられてしまった。彼女のジャンルにとらわれない作品群は、本書で「女性が行う経済的価値を生み出さない制作行為(*1)」と表現されている=手芸と消費の循環からはみ出したゴミなどを融合した表現から始まり、幕末の彩色写真やゲルハルト・リヒターやリュック・タイマンスを一瞬彷彿させるフォト・ペインティングをアングラ劇のポスターや書籍などの量産されるメディアに載せてしまう。さらにエジプトに永住を試みたり、スピリチュアルな方へいってみたり、ポラロイド写真やハレーションを起こしたような眩しい絵画など非常に多岐に渡る活動をしている。図録のテキスト「見ているのは誰?」(*2)は、高度経済成長期の男性中心の美術界のなかで、合田佐和子の多義的な表現活動は痛みを伴いながらも、実に非凡で、彼女が持つ強さ故に成し得たのかということを気付かせてくれる。この本には学際的な仕事の仕方を時に萎縮している自分や、今でいうスラッシャー(複数の肩書や仕事を持つ)世代を勇気づけ、日本美術史が少し拡張されたような喜びがある。

*1 山崎明子『近代日本の「手芸」とジェンダー』世織書房 2005年

*2 塚本麻理「見ているのは誰?―合田佐和子の芸術」『合田佐和子 帰る途もつもりもない』青幻舎 2022年

展覧会「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」

会期:1月28日(土)~3月26日(日)

場所:三鷹市美術ギャラリー(東京都三鷹市下連雀3-35-1 コラル 5F)

横山いくこ(よこやまいくこ)

M+リードキュレーター。東京とストックホルムでデザイン・アート・キュレーションを学んだ後、1995年からスウェーデンをベースにキュレーター、ライターとして活躍。2008年よりデザインやアートのリサーチ&プロダクションを行うNPO「Editions in Craft」を主宰し、主に南アフリカでのプロジェクトに関わる。2016年に香港へ移住し、21年~現職。ICAM国際建築美術館連盟執行役員。文化庁文化審議会専門委員。