微生物やがん細胞、キノコ etc. バイオアートが問う「共生関係」の本質

環境破壊や食糧危機、生命科学の倫理観などさまざまな問題が地球規模で広がる中、バイオテクノロジーや生きた素材を用いたバイオアートへの注目が高まっている。ここでは、過去にマサチューセッツ工科大学(MIT)で開催されたバイオアート展から、特筆すべき作品を紹介する。

バイオアートと聞くと、1990年代後半から2000年代初頭にかけて発表された作品を思い起こす人もいるかもしれない。たとえば、エドゥアルド・カックが遺伝子操作で作り出した緑色に発光するウサギや、自分の耳をかたどった器官を生体適合材料で成形し、それを腕に埋め込んだステラークの第三の耳などだ。

これに対し、MITで2022年秋から今年2月26日まで開催された企画展「Symbionts: Contemporary Artists and the Biosphere(共生者:現代アーティストと生物圏)」では、視野をさらに広げ、人間以外の存在と慎ましくも互恵的な共生関係を築こうと試みる14人のバイオアート作家の作品が紹介された。

MITリスト・ビジュアル・アーツ・センターの3つの展示スペースを使って行われた同展の展示作品には、双方に利益がある「相利共生」、一方の生物が他方を犠牲にして利益を得る「寄生」、一方の生物が利益を得て他方は利益も不利益も受けない「片利共生」という3つの共生関係をモデルに作られたものが多い。

生物間の共生から、人間社会における問題を考える

たとえば、ヒルベルト・エスパルザが2013年から14年にかけて制作した《Plantas autofotosintéticas(植物の自動光合成)》は、池の水と下水を混ぜたものを入れた10本ほどの微生物燃料電池の筒を、中央に吊り下げられた水槽につなげたもので、人間と人間以外の存在の相利共生の関係を見せている。池の水に生息するジオバクターというバクテリアが、下水に含まれる有機物から電子を吸い上げることで、ゆっくりと水質が改善されていく。その過程で得られた電気エネルギーが光として放出され、中央の水槽に入った水中植物が光合成を行う仕組みだ。

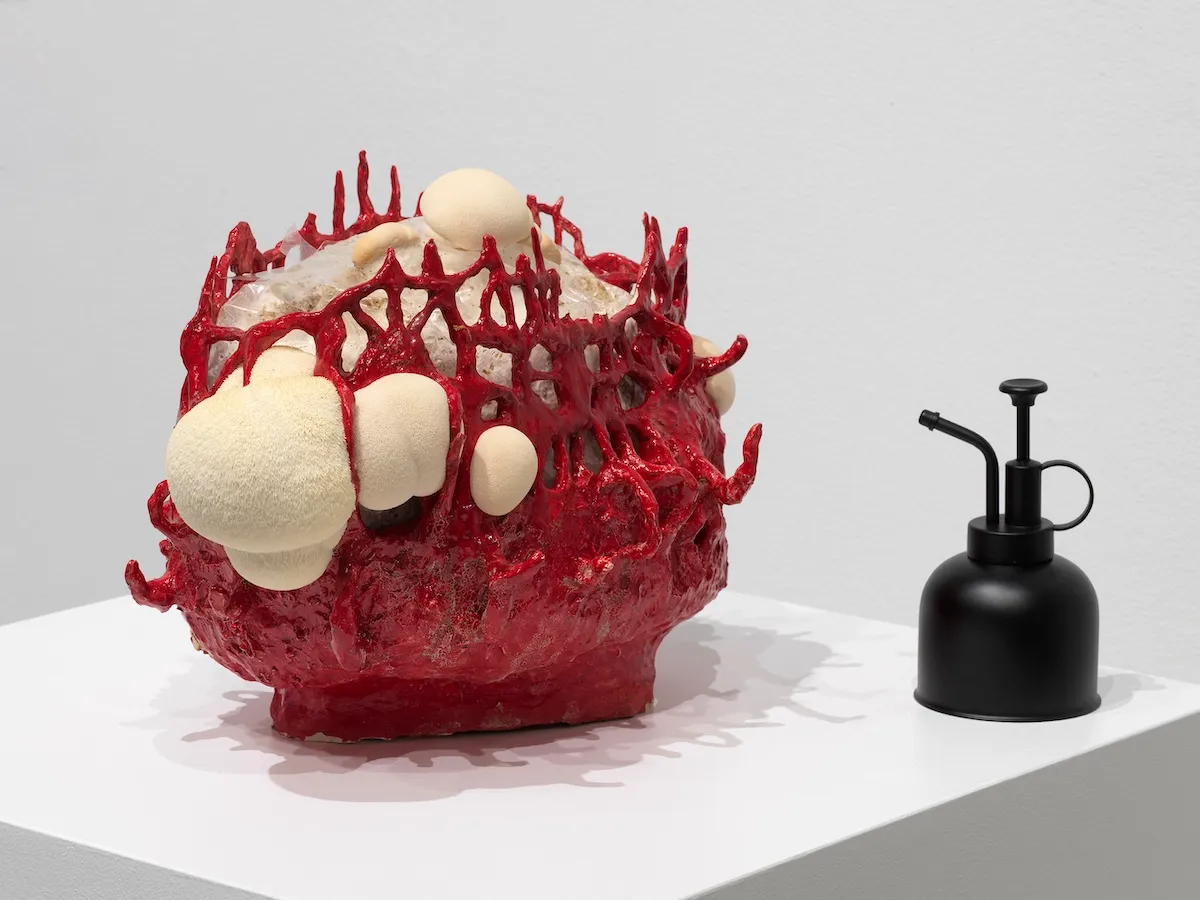

キャンディス・リンの《Memory (Study #2)》(2016)には、ライオンのたてがみのような球形の白いきのこ、ヤマブシタケが使われている。赤い陶器の網目状の部分から外に飛び出すほど大きくなったヤマブシタケは、人間の排泄物を再利用することで成長している。展覧会期間中、展示スタッフは自分の尿を採取して蒸留し、ヤマブシタケに霧吹きで吹きかける作業を行う。通常はビニール袋に覆われた状態で展示されるが、今回はカバーなしで見ることができた。ちなみに、ヤマブシタケは認知症予防(記憶の維持)に効果があると言われていることが、タイトルの由来になっている。

リンは以前も尿を用いたインスタレーションを制作している。MITの展示では蒸留することで尿は浄化されているが、過去のインスタレーションでは、集団性とその潜在的な不快感のメタファーとして、複数の人間の尿が使われた。

また、ヌール・モバラクは、ビニール製のビーチボールでカワラタケを栽培した立体作品で、片利共生という風変わりで一方的な関係を提示した。

この企画展のテーマを考えると、果たして共生は生物だけのものだろうか、と疑問を抱くかもしれない。人間が環境問題に取り組むには、今や生命体を支えるために何かを再利用する場合の視野を、もっと広げる必要があるだろう。たとえば、キヤン・ウィリアムズは、アメリカに住む黒人とその労働力に寄生するアメリカという、よりコンセプチュアルなプロジェクトを発表している。

ウィリアムズの2022年の作品、《Ruins of Empire II(帝国の廃墟II)》は、白い菌糸体を使って合衆国議会議事堂のドームの頂上に立つブロンズ像《Statue of Freedom》(1863)の顔の部分を再現したものだ。議事堂やブロンズ像は主に黒人奴隷によって建造されている。顔に滴り落ちる石油のような液体で、目鼻の輪郭は侵食されたようにぼんやりとし、頬のところどころに穴が空いている。この液体による腐食の進行は、奴隷制と環境破壊の関連性を示唆しているのだ。

共存関係の中に潜む様々な欲望

一方、共生関係の拡張や破壊を暗示する作品もある。パメラ・ローゼンクランツによるインパクトのあるインスタレーション《She Has No Mouth》(2017)は、光と匂いを使った作品だ。ピンク色のLEDライトの下で円形に撒かれた砂は猫砂を模しており、トキソプラズマ原虫という寄生虫による感染症が、猫の糞から他の生物に感染する場合が多いことに言及している。このトキソプラズマ原虫がネズミに寄生すると、猫の匂いに反応して性的興奮を高める作用を引き起こす。感染したネズミは捕食者である猫の匂いに誘われ、食べられてしまう。つまり、寄生虫が猫の繁殖サイクルを継続させているわけだ。

ここでも展示スタッフには仕事がある。それは、カルバン・クラインのフレグランス、オブセッション・フォー・メンの香りを作品の周りに漂わせておくという役目だ。この香水には、ジャコウネコが分泌するフェロモンを合成した物質が配合されており、展示空間をフェロモンと混乱した欲望で満たすことで、動物の異種間現象を人間へと拡張させている。

シュペラ・ペトリッチによる長編の映像作品《Skotopoiesis》(2015)は、2つの画面を用いて展示された。停電を意味するタイトルが付けられたこの作品で、彼女は一面に植えられたハーブと照明の間に立ち、自分の影をハーブの上に投影する。20時間ものあいだ立ち続けることで、光が当たらない人型の部分のハーブがしおれていく。この作品を通じてペトリッチは、極限状態にある人間は、人間以外の生命体により強い影響を与えるのではないかと問いかけている。

多様な作品が出展されたこの企画展でも、共存の中に潜む緊張や欲望を浮き彫りにしたローゼンクランツやペトリッチの作品は際立っていた。そして、もう一つ目を引くのが、生物医学の進歩におけるあまりにも人間的な利害関係を認識させるクリスタル・Z・キャンベルの作品だ。

キャンベルの作品は、ヘンリエッタ・ラックスの肖像画と彼女のがん細胞をガラスキューブに埋め込んだもの。これは、タバコ農園で働く貧しいアフリカ系アメリカ人のヘンリエッタ・ラックスから、本人の同意なく採取された子宮頸がん細胞が、彼女の死後も、のちにHeLa細胞と呼ばれるようになる細胞株として売買され、世界各地の医学的研究で使われ、医療の進歩に多大な貢献をした事実がもとになっている。

また、ジェス・ファン作品の垂れ下がったガラスの容器には、デポ-テストステロン(男性ホルモン)、エストラジオール(女性ホルモン)、メラニン色素といった性や人種に関連する物質が注入された結晶シリコンが入っている。ピエール・ユイグの《Spider》(2014)では、展示スタッフが展覧会の開始時に20匹のユウレイグモを会場に放つというもので、来場者に害虫への恐怖心を起こさせるものだが、記憶に残る割にはコンセプト面での説得力に欠けるものだった。

共生関係が、展示されている生物や物質と会場スタッフの慎ましい相互作用として具現化されるとき、そこに浮かび上がるのは「維持する」という仕事だ。それゆえに、「共生者」は、バイオアートにおける特定の技術や手順よりも、バイオアートが労働や有効性に対して発する問いに関係するものとなる。環境修復、身体改造、農業改善に必要とされる科学的な仕事に比べ、あくまでもコンセプチュアルで重要性が低い労働は陳腐なものに思える。しかし、人間が共生システムの一部に過ぎないことを繰り返し思い出させてくれるバイオアートは、どんなに慎ましく、あるいはばかばかしいものであっても、我われを自己満足から脱却させ、この先の課題に目を向けよと警鐘を鳴らしているのではないだろうか。(翻訳:鈴木篤史)

from ARTnews