ポール・スミスがピカソ没後50周年展の会場デザインを担当。ルイーズ・ブルジョワなど現代アートと対比

4月に没後50年を迎えるパブロ・ピカソ。その節目の年を記念して、パリ国立ピカソ美術館がイギリスの著名ファッションデザイナー、ポール・スミスをアートディレクターに迎えた特別展を開催中だ(8月27日まで)。

美術館は化石のような存在であってはならない

ポール・スミスは、鮮やかでカラフルなデザインと、完璧なテーラリング技術で知られ、「ひねりの効いたクラシック」を信条としている。アートコレクターとしても知られるスミスだが、ピカソ美術館から特別展の会場デザインを任されたことは意外に思われるかもしれない。

コロナ禍が始まる直前、当時のピカソ美術館館長ローラン・ルボン(現ポンピドゥー・センター会長)に招かれたスミスは、特別展企画のためにパリを訪れて約20万点におよぶピカソの個人的な資料に目を通している。そして、ルボンの企画を引き継いだ現館長のセシル・ドブレが決定したのは、現代アートを取り入れることだった。

内覧会でのUS版ARTnewsの取材に、ドブレはこう語った。「美術館は、とりわけ単一のアーティストを扱う美術館は、化石のような存在になるのではなく、時代とのつながりを保ち、議論や批判に対して開かれた存在でなければなりません。私たちの使命は、ピカソの遺産を生かしつつ、21世紀におけるあり方を見据えることです」

特別展では、十数人の近現代アーティストの作品を見ることができる。たとえば、戦争をテーマとした展示室にあるミカリーン・トーマスの作品《Resist #8》(2022)は、ピカソが濃いグレーで描いた抽象的な静物画、《Pitcher and Skeleton》(1945)の複製にラインストーンの刺しゅうを施したもので、もとになったピカソ作品の隣に展示されている。

壁に掲示された《Pitcher and Skeleton》の解説には、「この作品は、1945年という激しい暴力性をはらんだ時代背景の中で制作された。その暴力性は、その後も少数民族への抑圧という形で継続した」と書かれている。一方、トーマスの作品は、アメリカにおける警察の暴力と社会に蔓延する人種差別を表現したもので、見る者に強い印象を与える。

ピカソに影響を受け、脱却する現代アート作家たち

トーマス作品と並んで掲示されている資料画像には、1950年代から60年代にかけての公民権運動のデモや、最近のブラック・ライブス・マター運動の抗議活動の写真などがある。館長のドブレが展覧会カタログに寄せた論説によれば、《Resist #8》の中でこうした運動と渾然一体となって表現されているのは、「19世紀初頭にヨーロッパで『ホッテントットのヴィーナス』として見せ物にされた黒人女性サラ・バートマンを思わせる要素や、人種差別・肥満嫌悪に強く反対している歌手のリゾ(絵の中央に描かれている)」などだ。

トーマスのような現代アーティストとピカソの作品を組み合わせる狙いは、ピカソがアートに与えた影響の大きさを示すことにある。それと同時に、その影響を批判的に見て、そこから脱却し、独自のアートに生まれ変わらせることができるという事実も浮き彫りにしている。

「ビオモーフィズム」(有機的形態造形)というセクションでは、ピカソの作品とルイーズ・ブルジョワの《Cumul I》とを併置し、芸術的創造と生物の生殖を対比させている。ドブレによると、ブルジョワは「性的な要素を取り入れることに関して、ピカソに対抗できる唯一の女性アーティスト」として選ばれた。

ピカソの展覧会であって、ポール・スミスの展覧会ではない

ポール・スミスは特別展で所蔵作品を展示するにあたり、ピカソ美術館の保存修復師ジョアン・スンレックと協力し、細心の注意を払って照明と会場のデザインを行った。ピカソの代表的な作品、《アヴィニョンの娘たち》の習作が並ぶ展示室では、2つの細長い台形の照明をピンク色の壁に当てている。まるでその部分が切り取られたように見えるこの演出は、1907年以降のピカソがフォルムの簡略化を模索していたことを思わせるものだ。

この展示室からは、ピカソ美術館の新しい展示への意気込みを垣間見ることができるが、本当に思わず息をのむ美しさだ。スミスが手がけた展示の最大の特徴は、鮮やかな色彩を取り入れたことにある。3フロアにわたる24の展示室全ての壁に、花柄の壁紙や深いネイビーブルー、それに先に触れたピンクといった色彩を用いたのはピカソ美術館の設立以来初めてだ。「かなりの勇気が必要だった」と、スミスはインタビューで答えている。

ドブレはこれについて「真っ白な天井とのコントラストが生まれたことで、思わず天井を見上げたくなるはずです」と語る。特に、1985年の開館時から飾られているディエゴ・ジャコメッティ(アルベルト・ジャコメッティの弟)のアーティスティックなシャンデリアに目が行くことだろう。

特別展ではピカソの《牡牛の頭部》(1942)も展示されているが、ファッションの世界に入る前、自転車レーサーになることが夢だったというポール・スミスにとって、これは外せないものだ。なぜなら、《牡牛の頭部》は自転車のサドルとハンドルで作られたレディメイド作品(大量生産された既製品を用いた作品)だからだ。そして、それと向かい合う壁も日用品で埋め尽くされている。

スミスは、繰り返されるパターンの力、モノクロの力、そしてピカソが用いたモチーフそのものの力という3つの要素を軸に会場をデザインした。そのためのスケッチは、展覧会のカタログには掲載されているが、展示はされていない。あくまでもピカソの展覧会であって、ポール・スミスの展覧会ではない、という配慮なのだろう。

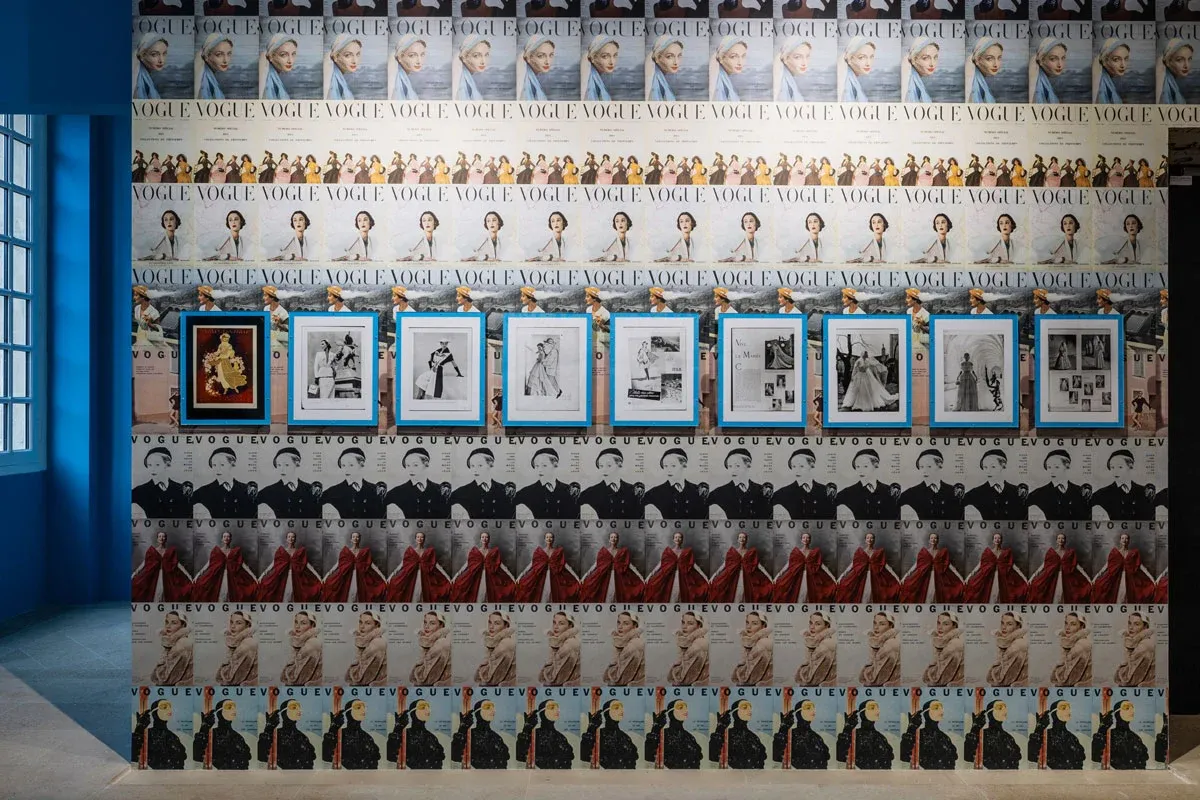

第2展示室では、ピカソが13歳のときに風刺的な雑誌を自作し始め、それが生涯にわたる雑誌へのこだわりに発展したことを紹介している。1951年5月号のヴォーグ誌に落書きがあるのを発見したスミスは、ヴォーグ誌の表紙を大量に並べた背景を作った。ピカソのコラージュとアッサンブラージュ(日用品や廃品などで作られた作品)を展示したセクションでも、スミスはビンテージものの花柄の壁紙をアメリカから取り寄せて、独自のコラージュを制作している。

最後から2番目の展示室には、ピカソの展覧会のポスターが、わざと急いで貼ったかのようにシワが寄った状態で重ねて展示されている。これについてスミスは、「ピカソは日用品を組み合わせた作品を作った。パターンにパターンを重ね、さらにパターンを、その上にまたパターンを重ねるというやり方は、私自身がよくやる手法でもある」と説明している。

作品世界が展示空間に拡張

質感やパターンの重ね合わせに対するスミスのこだわりは、会場の随所に見られる。たとえば、闘牛(ピカソは生涯にわたり闘牛を観戦し、それを描いた)をテーマにした展示室は鮮血のように光沢のある赤に塗られ、青の時代の展示室は青一色、マネの《草上の昼食》(1863)を引用した連作の展示室は緑一色で彩られている。

ピカソの作品からモチーフを借用した部分もある。たとえば、《アルルカンに扮したパウロ》(1924)に見られる青と黄の菱形のパターンを用いた壁や、1930年代に制作された《座る女》シリーズで、ドラ・マールを描いた作品の背景にあるようなストライプの壁などだ。

さらに、ピカソのトレードマークでもあるボーダーシャツにスポットライトを当てた展示室もある。コンゴ民主共和国出身のシェリ・サンバは、1997年から批評的な視点でボーダーシャツ姿のピカソを描いている作家だ。今回の展覧会では、サンバの《Quand il n’y avait plus rien d’autre que... L’Afrique restait une pensée(何もなくなっても、アフリカは思い続けていた)》が展示されている。

サンバは展覧会の図録に収録されたインタビューの中で、「ピカソとともに自分自身を表現した絵を何枚も制作したのは、アフリカ伝統の仮面の作り手としてキュビズムにインスピレーションを与えた名もなきアーティストたちに敬意を示すためです」と語っている。「その狙いは、アーティストは世界中にいることを示すとともに、アフリカの仮面を芸術と見なさない西洋の偽善を暴くことにあります。私はその偽善を糾弾したいのです」

今回の展覧会に取り上げられた現代アーティスト作品で最も印象的なのが、アルゼンチン出身のギジェルモ・クイッカによるインスタレーション、《Retablo》だ。8枚の木のパネルでできたこの作品は、ピカソのキュビスムの時代へのオマージュで、幾何学的なパターンの重なりの中に消えていく道が描かれている。その近くには、ピカソがかつて所有していたポール・セザンヌの風景画が飾られているが、これについて館長のドブレは、「さまざまな時代や視点を考える」きっかけになるものだと述べている。

クイッカは、図録に掲載されたインタビューでこう語っている。「見る人を作品に没入させたいというのは、画家の多くが目指すことだが、私はいわばこの望みを物理的に、具体的に押し進めたかった。作品の前に立つ人が、この箱型の作品の第4の壁になるように。最終的に、内側は絵画で外から見ると立体の作品にしようと考えた」

スミスは2018年に、テキスタイル・アーティストのアニ・アルバースの作品をもとにしたコレクションをデザインしている。また、今年のパリ・ファッションウィークでは、パコ・ラバンヌがサルバドール・ダリの絵画を取り入れたドレスを発表するなど、複数のデザイナーがアートの世界に着想を得たコレクションを見せている。ポール・スミスが、ピカソをテーマとしたコレクションを発表することはあるのだろうか? スミスの答えはこうだ。

「私は特定のアーティストのファンというわけではない。ファッションの世界で時代性を持ち続けるのは難しいことで、映画やグラフィックデザイン、音楽などから常に学び続けなければならない。この展示に取り組んでみて、決して満足することなく自らを再評価し続けることが私の仕事だと気づかされた。常に水平思考で既成概念に囚われず、自由な発想でアイデアを生み出していくことが必要だ」(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews