国立台湾美術館 「The World Began without the Human Race and It Will End without It」展をキュレーションした山峰潤也が自らリポート

アジアでも有数の規模を誇る国立台湾美術館にて、2021年10月から1月まで開かれた「The World Began without the Human Race and It Will End without It」展を山峰潤也がキュレーションした。COVID-19によって照射された近代社会批判と未来への視座にフォーカスしたこの展覧会は、世界的に新たな価値観が求められる時代の中で、アジア的視点に立脚した視点で展開され、現地での好評を博した。本展に込められたエッセンスを山峰自ら綴った。

※展覧会の3Dアーカイブはこちら。

展覧会上の詩的異化作用

芸術が芸術であるために無くしてはならないものを、ひとつ選べと言われたら、詩的異化作用だと答える。詩的異化作用とは、本来交わることのないものを掛け合わせることによって、新しい創造力を導く詩的な力のことを指す。キュレーターの仕事をしていると、歴史を手繰り寄せて文脈化することよりも、社会的な正当性を列挙することよりも、異なる表現力を持った作品同士が呼応することによって生じる、その作用への信頼こそが最も重要なのではないかと思うことさえある。それは、視覚、音、光、空間といった現象的体験と、社会を生きる存在として身につけていった歴史、文化、コンテクストといったロゴス的世界とが高次に交差した時に、人間の中に生じる想像力への信頼、と言い換えることができるかもしれない。時流に合わせた言葉を並べ、歴史的整合性を踏まえ、現代美術然とした態度をとることはさほど難しくないが、言語と非言語が、抽出された意味を超えて、本質的に交わる世界を創造することは、非常に奥深い。そこにこそ芸術の深淵がある。でなければ、展覧会というものは、言語で塗りたくられた、教科書に置き換わって然るべきだし、社会課題を問うのであれば、実践主義者たちの方がはるかに有益な存在である。ではなぜ、芸術が必要か、その答えは“詩”をもって語るか否かにある。

問題提起としてのCOVID-19

本展のオファーを受けたのは2019年。しかし、その後に世界が一変したのは周知の通り。その後、展覧会は延期となり、COVID-19を経験した世界をテーマにして欲しいという国立台湾美術館からのテーマ変更の相談を受けた。当時、この新しいウィルスの出現に世界的混乱が広まり、オリンピックの喧騒どころか、これまでの人間の活動は著しく制限され、それまでには全く想像しえなかった世界が広まっていった。「現実は虚構よりも奇なり」とはよくいったものだが、社会の混乱とは裏腹に、自然環境の一部が回復していったようなニュースも散見されるようになってきた。人間が、人間中心的な世界を築き上げていった先に、その外部から訪れたストレンジャーとしてのウィルス。しかし、そのことによって、改めて自然へと意識が寄せられる状況。これは一体、如何なる問いなのか。その問いと向き合ううちに、クロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』の一節「The World Began without the Human Race and It Will End without It(*1)(世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう<*2>)」という言葉に至る。ブラジルを旅した文化人類学者の不可解な、しかし、至極当然のこの言葉は、COVID-19の渦中に生きる人類が改めてみせられている現状に限りなくシンクロする。西洋中心に構築されていった近代社会の渦中から、その外縁にいる他の文化へと向けられた眼差し。そこから出てきた言葉は、人間が世界の中心ではない、という事実を突きつけ、人類が無自覚に黙殺してきた自然や他民族といった他者への眼差しを呼び起こす。人間という存在を意に介さない存在が、当然のように存在していること。そして、その存在と、地球という同じ船の上にいること。人類が高度に築き上げた文明とその自信の背後で見えなくなっていたことへの再認識を促される。COVID-19を人類への一つの問いとするのであれば、そのようなことを内包しているのだと思う。

*1 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Translated by John Russell. New York : Criterion Books. 2006. pp.397

近代的搾取から共生への転換

そこで、その問いを分解すると二つの課題に行き着く。ひとつは、近代の発達史観における「搾取の構造」への反芻。「自然」にしろ「労働力」にしろ「戦争」にしろ、中心の外縁にある他者をブラインドの向こう側にしまいこみ、無自覚な搾取を構造的に成立させてきた近代社会への問いである。もう一つは、それを反転させて搾取してきた他者との共生、ここでは象徴的に“自然との共生”という位置づけを置いている。

その二つは、“搾取から共生への転換”という、もっともらしい今日的課題設定だが、本展においては、その単純な二項対立を回避するために3点目のテーマが置かれている。それは単純に“命”や“魂”といった前提とすべき主題をあえて意識して含んでいるということであり、欧米から入ってきたアートという文化に立脚しながらも、東アジアの台湾という土地で、日本人の筆者がキュレーターとして企画した意義だといえる。もちろん、古来よりアジアに根付く自然信仰や、輪廻といった仏教的概念を内包する、という点もあるが、命というものの重みが生じなければ、無数の命を抱える世界、社会についての議論も空中戦の様相を呈することになってしまう。“命が大事”なんてことは、月並み過ぎて筆舌に尽くし難い。だが、だからこそ、作品ひとつひとつの機微を感得する上でも、展覧会から生じるレゾナンスを聞き取る上でも、この3つ目のテーマを殊更、重要な点として捉えた。

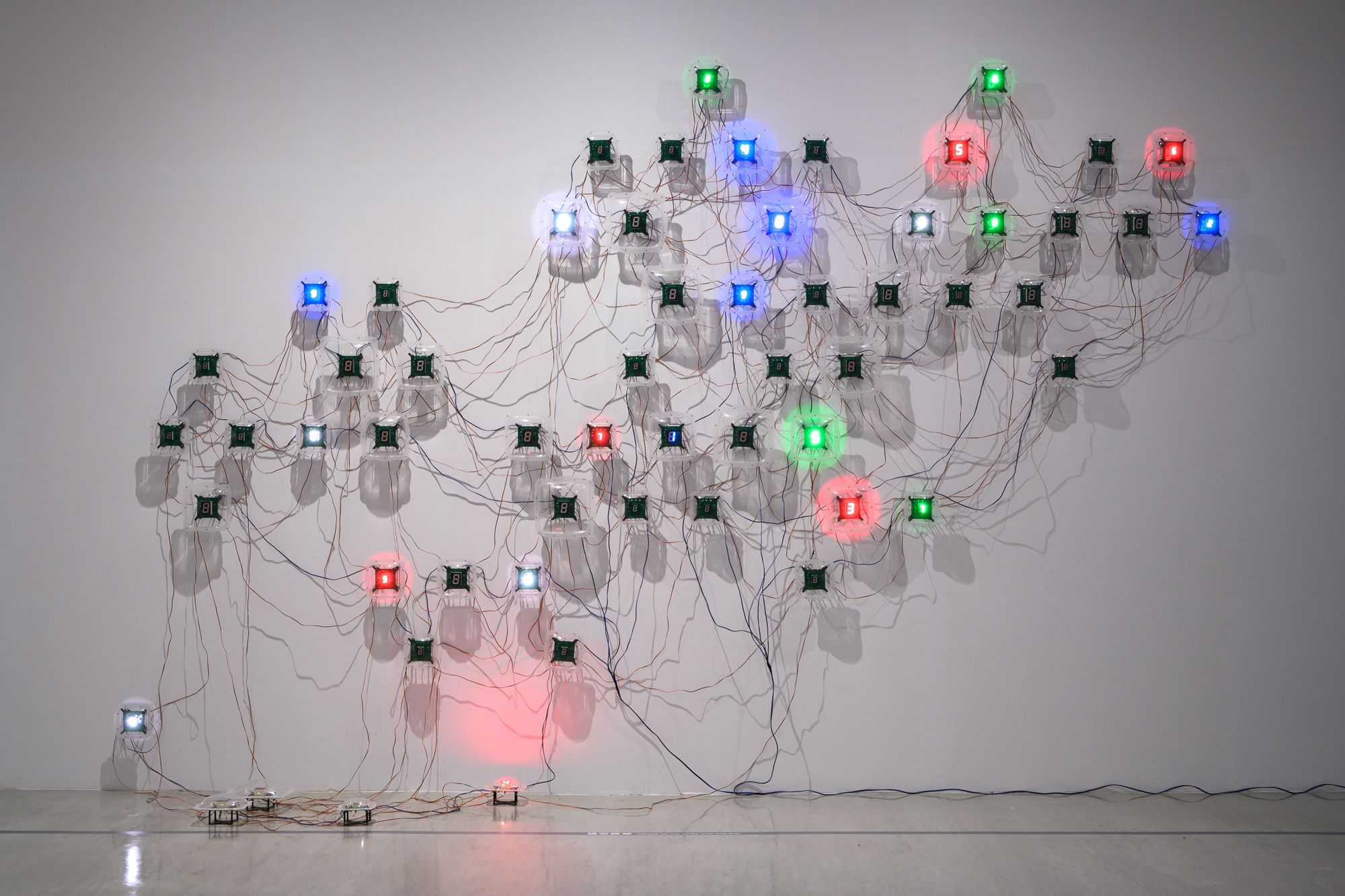

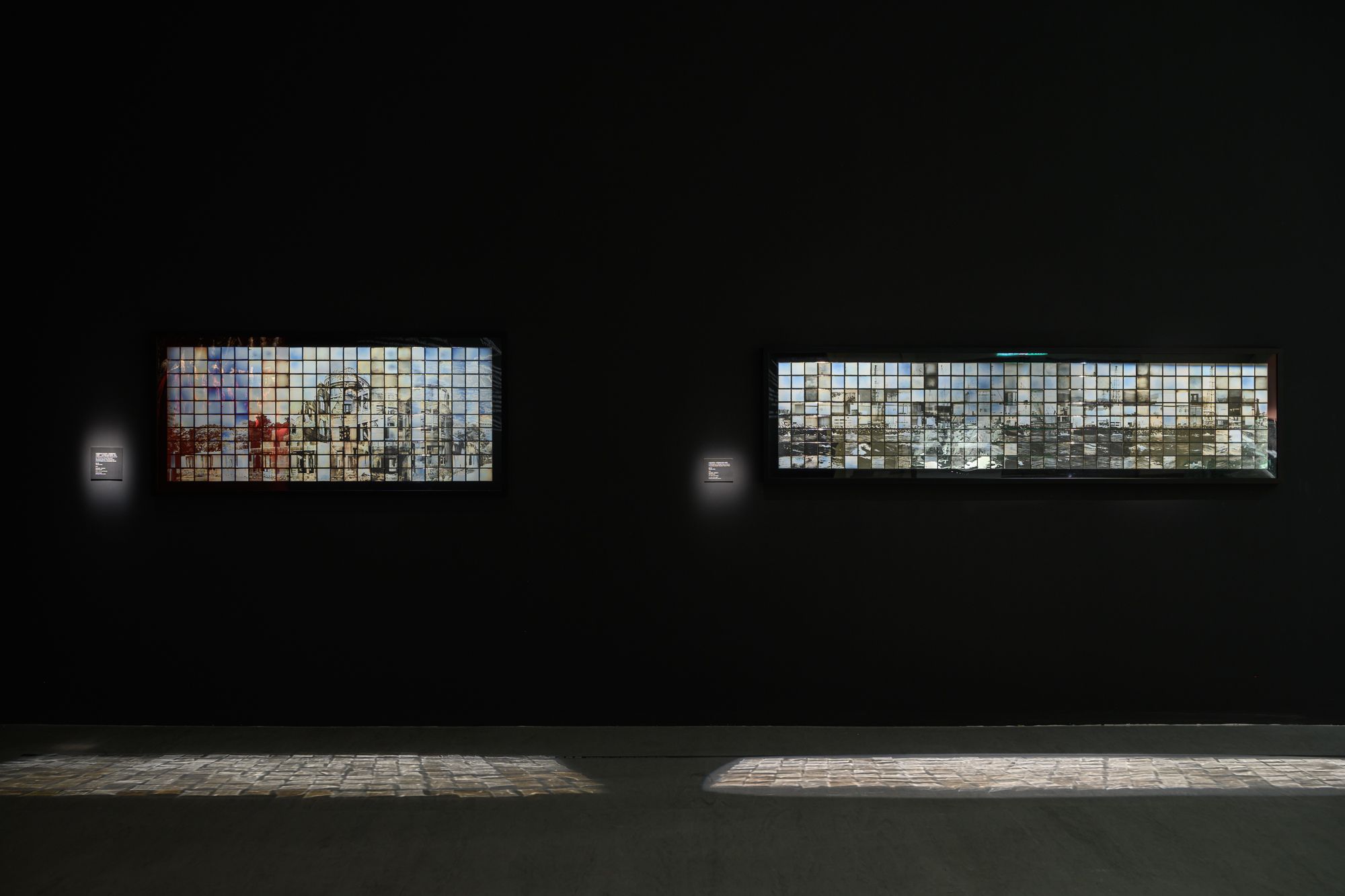

それは、宮島達男のLEDカウンターがナンバーをカウントすることから生死や輪廻を想起させることや、劉肇興(ジョウシン・アーサー・リュウ)の魂が集まる山として知られるカイラス山を巡礼した映像作品、西洋的なスタイルをしたために宗教的過激派に石打ちにされたバグダットの若者たちの魂をモチーフにしたアデル・アビディンの作品に象徴されるが、展覧会を通底して表現されている。例えば、新井卓がダゲレオタイプ(編注:19世紀に発明され銀板写真法)で撮影した「原爆ドーム」と「福島第一原発」は、文明の業と放射能という自然エネルギーの強さを照射しながらも、そこに関わる人間の命への想像力を喚起する。また、羅智信(ロー・チューシン)がこの展覧会のために作った新作《Man Singing under No Man's Land》では、砂利の下から管を通って展示室内に歌声と吐息がこだまし、人類のいなくなった世界に響く人間の歌声を思わせる。

展覧会内展覧会と展覧会

また、この展覧会にはもう一つの重要な仕掛けがある。それは、最初に入ったフロアが、小規模なひとつの展覧会然として組み立てられ、全ての展示室を回ると、またそこに戻ってくる構造となっているという点にある。展覧会の冒頭、宮永愛子のナフタリンで造形された時計を含む立体作品《message》で始まる。ナフタリンは気化し、次第にその形態を失っていく。時間という無形の存在に、尺度を与える時計。

文明とその崩れを思わせるその作品から始まるフロアには、病気に冒された芋を使った莊志維(チョアン・チーウェイ)の《感染系列:共棲 Infection Series: Commensalism》、新井卓のダゲレオタイプで撮影された「百の太陽に灼かれて」から《原爆ドームのための多焦点モニュメント、マケット》と《福島第一原発/1Fのための多焦点モニュメント、マケット》、露口啓二の東日本大震災によって人が離れ、自然に戻りつつある東北沿岸部や帰宅困難地域を撮影した写真作品、タコに3Dプリンタで作った透明なアンモナイトの殻を与え、戯れる様子から進化のルーツへの思索を触発する《Think Evolution #1 : Kiku-ishi(Ammonite)》、そして、バクテリアと酵母の共生培養物を用いた徐叡平(シュウ・レイピン)の立体作品群。それぞれ角度は異なるが、回帰性、エネルギー、化学変化、動植物など、自然に通じる作品群が並ぶ部屋から始まる。

そして、前述の作品の他にも、ペンシルバニアの工場地帯を軍事手法に起源のある空撮で写したジャナーン・アル・アーニ《Black Powder Peninsula》、フィンランドで建造されている原子力発電所の工事現場を淡々と撮影したミカ・ターニラの《The Most Electrified Town In Finland》といった自然エネルギーと産業にまつわる作品。木を一本を丸ごと展示室に移動し、その生体電位を使ったY2Kのインスタレーション作品。

そして、災害時における美術館など公共スペースの避難マニュアルをモチーフにしたナイル・ケティングのパフォーマンス・インスタレーションが並ぶ。それぞれが、“近代社会のシステム”、“自然との共生”、そして“魂や生命”といったテーマを内包し、複雑に呼応する関係の展覧会として実現された。それは、冒頭に述べた通り、単に意味表象として、現代に即したテーマの表明としてだけでも、視覚/音響体験としての感覚作用だけでなく、その双方から生じた詩的作用を生み出すべく、構成され、その点は多くの観客にも伝わったとのコメントが寄せられたという美術館からの声を聞く限り、一応の成功と言えるだろう。

暫時的状況の中で

ただし、展覧会という機会を通して発議された議題は、一体どのようにして実現されるのであろうか、疑問は常につきまとう。近現代美術館の国際会議CIMAMで「美術館実践における環境の持続可能性についてのツールキット」(*3)が発表されたが、そもそも展覧会、というものも象徴主義的で、“エコ”とは程遠い世界観の中に立脚している。しかし、暫時的な手段として、過去から受け継がれる方法論に則って、未来を提言することが余儀なくされる。それは、過渡期における構造的ジレンマである。だが、それでも、レヴィ=ストロースが「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」と述べた上で、「ともあれ、私は存在する」(*4)と書き記したように、暫時的状況の中、矛盾を抱えながらも人類は生存していく。それはどの時代においても、さまざまな課題と不可能性によるコンフリクトを抱えるということに他ならない。では、そのありようを、その葛藤を、詩的な手段によって示していくことにこそ芸術が通る道があるのだと言えるのではないだろうか。

〈展覧会概要〉

中題:「世界付随人類生滅」

英題:「The World Began without the Human Race and It Will End without It」

会期:2021年10月23日〜2022年1月9日

会場:Gallery 101, National Taiwan Museum of Fine Arts

キュレーター:山峰潤也

アシスタントキュレーター:Yen Tzu Chang, Jay Chun-Chieh Lai, Matsuri Yamana

参加作家: Adel ABIDIN / Takashi ARAI / Jananne AL-ANI / Chih-Wei CHUANG / Rae Yu-Ping HSU / AKI INOMATA / Nile KOETTING / Jawshing Arthur LIOU / Jr-Shin LUO / Aiko MIYANAGA / Tatsuo MIYAJIMA / Mika TAANILA / Keiji TSUYUGUCHI / Y2K (アルファベット順)