シャワンダ・コーベットが描く「コミュニティ」の記憶と「サイボーグ」の夢

アフロ・フューチャリズムやダナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」を取り入れながら、自身のアイデンティティや経験をテーマに創作を行うシャワンダ・コーベットの個展が渋谷・SAIで開催中だ(4月23日まで)。テートで個展を開催するなど、世界的注目を集める彼女のアジア初となる本展では、故郷のアメリカ・ミシシッピでの記憶を表現した陶器と絵画、そして映像作品の計41点が展示されている。東京藝術大学大学院、国際芸術創造研究科准教授の清水知子が、来日中のコーベットに本展の見どころや創作について聞いた。

誰もが必要な存在。まるで人間の身体のようなコミュニティ

──今回の展覧会「ダウン・ザ・ロード」は、生まれ育ったアメリカ・ミシシッピのスキップ・アベニューに着想を得たと聞きました。

スキップ・アベニューに暮らしていた人々のコミュニティと、そこでの関係性をテーマにしています。パートナーシップや恋愛関係だけでなく、コミュニティを構築しているさまざまな人々の関係を、子どもの頃の自分の視線から再現しました。そこでは、年長者は思慮深くゆったりとしていて、いつもポーチに座ってみんなの様子を眺めていました。かなりおせっかいですが、コミュニティで何が起きているのかをよく見ています。中年世代は働いて家庭を営み、子どもたちは無邪気さで周りを明るくします。共働きの家庭もあれば、片親だけの家庭もあり、もっとタフな生活を送っている人もいました。 ホームレス同然の暮らしをしている人もいましたが、誰も危険人物だとは思いません。身体を機能させるためにさまざまな要素が必要なように、コミュニティの中でそれぞれが関わり合いながら役割を果たす。そうすることで、バランスが取れて、本当にいい形になるのです。スキップ・アベニューのコミュニティはまるで1人の人間の身体のようでした。

そもそも皆、お互いの名前を正確に知ろうとせず、性格や、話し方など個人の特徴で識別していたんです。例えば、初めて会った人に「気をつけろよ(watch out)」と言われた場合、次に会った時には、ああ、あの「気を付けろよ」の人だな、と認識するんです。

会場に展示されている陶器や絵画はすべてこのスキップ・アベニューに暮らしていた1人1人をモデルにしています。古代ギリシアの劇場では、パフォーマンスや歴史的な出来事を記録するものとして陶器が使われていました。これらの陶器に子どもの頃の記憶をたぐり寄せ、当時の身体的な感覚とともに街の光景を再現したいと思いました。

「知性」の定義を広げる試みがしたい

──「君の子、そこにいるよ」「この後、どうする」「家においでよ」といった陶器や絵画の作品タイトルはとてもユニークですね。展示空間を満たすジャズとともに、個性溢れるミシシッピの人々の日常の一コマがまるごと会場に召喚されているように感じました。いわゆる伝統的な「美術史」の価値観とは異なり、ローカルな個々の身体的記憶に根ざした心象風景が出現しているような印象を受けました。

名前ではなくそれぞれの特性でコミュニティメンバーを認識しあっていたように、かつて彼らと交わした会話や、着ていた服などを思い出しながら、イメージを作品にし、タイトルを付けました。美術史という学問領域においては、その世界で使われる用語の枠組に収まることが望ましく、それが知性の表現であるとされます。ですが、スキップ・アベニューに生きる人々にも豊かな知性があります。コミュニティにおける知性とは何か、芸術における知性とは何か──私はこの展覧会で、「知性」の定義を広げる試みをしたいと考えました。伝統的な美術の枠組みには収まりきらない人と人とのつながりを感じてもらいたかったのです。

──会場の壁の模様や色、陶作品を置く台の形や位置、また、会場に流れるジャズもすべてシャワンダさんが選ばれたと聞きました。

大学院でAIについて研究しているのですが、AIを使って色彩や空間をデザインしました。ミシシッピという土地柄もあり、ジャズやブルースを聴いて育ちました。特にジャズは、幼い頃の記憶に直結しています。会場の空間は、ジャズの明るい旋律をイメージしていて、例えば、陶作品を置く2つの台の形はボーカルとサックス、壁の黄色い模様はスネアドラム、壁一面のミントグリーンはヴィオラの音を表現しています。そして会場BGMは、陶作品の制作時に聴いていたプレイリストです。このように、すべてのものに意味があるんです。

──ジャズは、奴隷制の歴史と深く結びついていますね。新たな土地で、即興で物事を切り抜けながら生き延びる技術としての音楽文化でもあります。 今日、アフロ・フューチャリズム(*1)と呼ばれるムーブメントのなかで「ブラックネス」をめぐる文化が再定義されつつあるように思います。「アフロ民藝」という概念もありますが、こうした ブラック・カルチャーの潮流についてはどのようにお考えでしょうか。

*1 文化評論家のマーク・デリーが1994年に名付けた。これまで西洋の視点で解釈されてきたアフリカ文化を、黒人系の人々が「想像力、テクノロジー、未来、解放の交差点」として、音楽、小説、漫画、SF映画などあらゆる表現を横断してまったく新しい未来を創造する思想を指す。イターシャ・L・ウォマック『アフロヒューチャリズム』押野元子訳、フィルムアート社を参照。

アフロ・フューチャリズムには独自のスタイルがあり、自由度が高い。そういう意味では、ジャズと共通していると思います。私はSFが大好きですが、その自由度を応用して、異なる構成要素が一体となって機能するサイボーグのような作品を作りたいと考えています。一体感という意味では、黒人のコミュニティにおけるジャズも同じです。誰かが歌うと、その場にいるみんなが手や足を使ってリズムを刻む。互いに共振し、相互にその存在を認め合っているんです。

想像力を働かせれば、もっと自由を手に入れられる

──シャワンダさんは自ら「サイボーグ・アーティスト」と称して活躍されていますね。ダナ・ハラウェイの「サイボーグ宣言」(*2)にヒントを得ていると聞きました。

*2 アメリカのフェミニズム科学論者であるダナ・ハラウェイが1985年に発表した論文。サイボーグとは「機械と生体の複合体」であり、「社会のリアリティと同時にフィクションを生き抜く生き物」であり、「西洋起源の物語」をもたない「ポストジェンダー社会の生き物」である。ダナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグー自然の再発明』高橋さきの訳、青土社、2017年、287〜289頁。

ダナ・ハラウェイは、科学技術社会論やフェミニズムを論じ、また、仕事の現場や社会における女性の権利について、確かな視点を与えてくれました。けれども、私がやりたかったのは、彼女の理論を踏まえながらも自分なりの視点を持つことでした。SFの中には、フェミニズムの要素がたくさんあります。特に私が大好きな60年代や70年代のSFには、DIYで作られたような安っぽい、異形の悪役が登場しますが、人間の身体の典型と認識されているものとは大きく異なる彼らの姿は、それゆえに悪役として認識されてしまう。彼らに機械を取り付けてサイボーグにしたならば、悪役ではなく、もっと違う存在になれるのではないか。それを視覚的に表現したいと思ったんです。「サイボーグ・アーティスト」としての私のアイデンティティは、障害者としてのそれとは全く異なります。障害者のアイデンティティには、人間らしさを奪うような政治的な意図がこびりついています。私たちは、想像力を働かせれば、もっと自由を手に入れることができるのだと思います。

──最近、キム・チョヨプ 、キム・ウォニョン著『サイボーグになる テクノロジーと障害、わたしたちの不完全さについて』(岩波書店)を読みました。障害とテクノロジーについてさまざまな体験や文献から語られているのですが、テクノロジーは誰のためにあるのか、どのように開発されるべきなのかという問いとともに、それがいかに現実の障害者の生活と食い違っているのかという話が出てきたことを思い出しました。障害はしばしば不完全な身体として捉えられがちです。しかしそれは、「健常者」が気付いていない身体の可能性や、世界との関わり方を経験している身体でもあります。「健常者」がその身体を学び直すこと、換言すれば、自身の身体の特権的位置をアンラーニングしていくことについて考えました。

サイボーグの身体には、さまざまな機能がありますが、それらが合わさることで効率的に機能させることができます。とはいえ、「完全」とは何だろうと考えてしまうんです 。例えば、コミュニティのあるべき姿とは何かと考えるとします。けれども、現実には、完全とも効率的とも言いがたいものなのです。というのも、定義は人によって異なり、どれが間違いでどれが正しいというわけではないからです。コミュニティには、両親のいない子どもたちを育てる人々もいて、完全性のレベルはそれぞれの相互作用の中にあるんです。ダナ・ハラウェイが「複視角眼視(ダブル・ビジョン)」と呼んでいるものですが、これは物事を単一の視角ではなく異なる視点で、つまり複眼で見ることです。けれども、私たちはそれよりも多く、複数のレイヤーからなる視角を持っていると思います。なぜなら、年を取ると、物事の見方が変わってくるからです。私たちは、時間や場所、そしてその瞬間に感じたことが引き金になって、そこにいたるプロセスや記憶を、フィルムのように保存しているんです。だから、年齢を重ねるにつれて、さまざまな視覚表現ができるようになるんです。演奏や音楽の世界も同じです。この多次元性は、サイボーグの中にある複眼の視界のようなものだと考えています。

制限があることで、目覚める能力

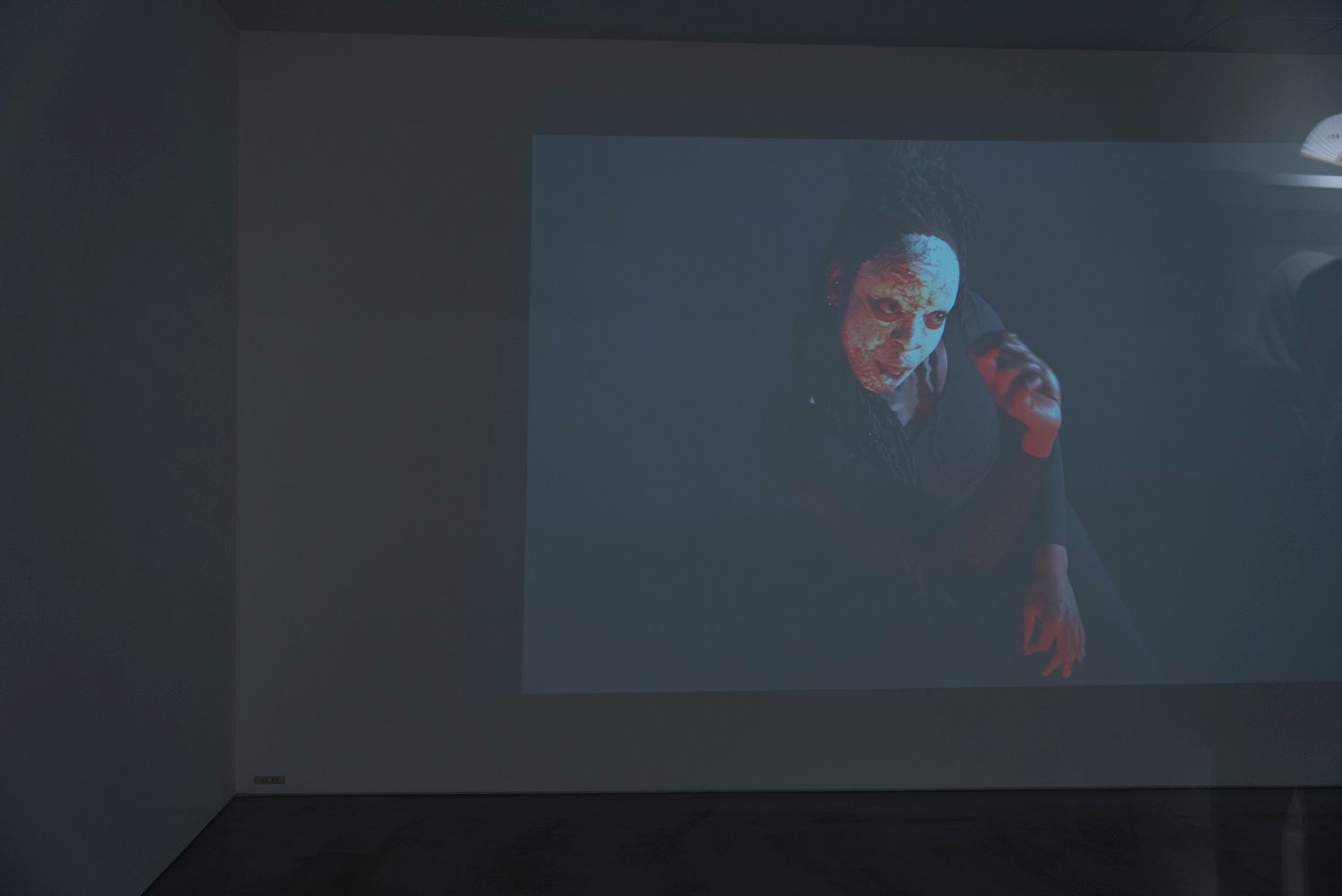

──本展で上映されていた映像作品 《Cyborg Theory: The Adequacy of Tenderness to Our Antipathy》についてお話しいただけますか。

ダンサーには、それぞれ楽器を割り当てました。割り当てられた楽器に従うだけでいいという指示のもと、演奏に合わせて即興で踊ってもらいました。この作品は有色人種の1日を描いており、ダンサーは無意識と意識のさまざまな部分を表現しています。現実と夢の間には曖昧な境界線があり、また、その人がトラウマとなるような出来事をどのように処理するかも描かれています。チェロやドラムの音が大きく鳴り響き、不安やパニック発作のような状態になりますが、それはすべて潜在意識のうちに行われているのです。ダンサーに身に着けてもらった、木製のウェアラブル・アーキテクチャーは、彼らの腕の動きを制限しますが、脚や頭、体全体の動きを際立たせます。そしてご存知のように、踊り続けるにつれて、ダンサーは疲弊し、身体が思うように動かなくなるのです。

──意図的に身体への制限を加えたのはなぜでしょうか?

例えば視覚に障害があっても、聴覚や方向感覚が優れているなど、障害により身体の機能に制限が加えられる代わりに、ほかの能力が秀でることがあります。それを表現したかったのです。ダンサーたちは、制限が加わることで自分の脚の動きや呼吸の仕方などについて考えるようになり、思わぬ動きが生まれるようになりました。

──今回の展示ポスターではご自身の顔が、そして映像ではダンサーの顔が白い塗料で塗られていますね。それはなぜでしょうか?

顔に塗っているのは、陶作品で使用する陶土です。私がダンスで表現したかったのは 、アフリカ系アメリカ人の文化です。彼らが通う教会では「マイム・ミニストリ(mime ministry)」というダンスを踊ります。彼らは顔にフェイスペイントをしますが、そのルーツは西アフリカの文化や部族にあります。祖先とつながるために、歌い方は寸分たがわず受け継がれ、アドリブまで再現されるんです。顔のペイントは、時空間を越えて、そうした西アフリカの文化や部族と接続するためのものです。ある意味でサイボーグのようなものです。

──2020年に発表されたパフォーマンス《breath(息)》は、ブラック・ライブズ・マター運動(*3)に呼応する作品だそうですね。この運動は社会の構造的な諸問題と深く結びついていますが、シャワンダさんは、インターセクショナリティ(*4)、あるいは近年のブラック・フェミニズムの潮流についてどのようにお考えでしょうか。

*3 2020年5月、アメリカミネアポリス近郊で、警察官のデレク・ショーヴィンの不適切な拘束方法によって首を締められたジョージ・フロイドは、幾度となく「I can’t breathe(息ができない)」と訴えるも窒息死させられた。この事件以降、全米でブラック・ライブズ・マター運動が再燃し、世界中に広がった。

*4 人種、性別、性的指向など複数の個人のアイデンティティが組み合わさることによって起こる様々な差別の現状を可視化し、目を向けるための概念。

「フェミニズム」が始まるずっと前から、アメリカの黒人女性は、奴隷制度以来働き続けてきました。彼女たちは畑仕事、育児を含む家事、農園主の家族のための緩衝材としての役割を果たしながら生きることを余儀なくされたのです。そして、アンジェラ・デイヴィスが指摘するように、監獄や警察の実態はレイシズムや性差別に満ちています。黒人の父親が刑務所や監獄に不当に収監された場合、黒人の母親は、低賃金の仕事で家族を支えざるを得ませんでした。そのような今日の困難の中で、黒人女性は自分たちの人生をどうにかしたいと、主体性を持って考えています。

ブラック・フェミニズムは、身体障害者であっても、すべての黒人女性にとってより寛容であり、自分なりの定義づけをする自由があります。自分が何者であるかを理解するためのスペースをどう見つけるのか。自分が何をしたいのかを決定する身体的、精神的、社会的、政治的な自由をどう手に入れるのか。こうした問いがフェミニズムの定義を変えてきたのです。複雑に絡み合う状況の中で、私たちは皆、自分のアイデンティティに誇りを持ち、今の状況を変える力を持ちたいと願っています。フェミニズムとは、やりたいことを何でもする権利を自身が認め、その恵みを他の人に分け与えることです。そして、自身を大切にするためのスペースを確保することでもあります。でも、好きなものやメイク、ファッションなど、自分をどう表現するかについてはたくさんの方法があって、だからこそ思い切り楽しむことができますし、私たちはそうしたクリエイティビティを発揮するのだと思います。それはまるで「第二の誕生」のように感じるのです。

シャワンダ・コーベット「Down the road」

会期:3月8日(水)~4月23日(日)

会場:SAI(東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 3F)

時間:11:00 ~ 20:00

シャワンダ・コーベット(Shawanda Corbett)

1989年にニューヨークで生まれ、ミシシッピ州で育つ。ロチェスター工科大学を卒業後、オックスフォード大学ラスキン美術学校へ進学。現在、同大学博士課程に在籍しながら、ロンドンを拠点に活動する。主な個展に、テート・ブリテン(ロンドン)の「Art Now: Shawanda Corbett」(2022)、サロン 94(ニューヨーク)(現 LGDR)での「To The Fields of Lilac」(2022)、コルヴィ・モラ(ロンドン)での「Neighbourhood Garden」(2020)などがある。また、フランクフルト近代美術館やロンドンのThe Courtauld Institute of Art、リンツのSchlossmuseumなど、様々なギャラリーや美術館でのグループ展に参加。サーペインタインギャラリー(ロンドン)やオックスフォード大学でパフォーマンスを行う。