ジェンダーと権力をめぐる切実で過激な問い──再評価が高まるリー・ロザーノ、回顧展からその素顔に迫る

1960年代から70年代にかけ、ニューヨークで活動した型破りなコンセプチュアルアーティスト、リー・ロザーノ。現在、イタリア・トリノのピナコテカ・アニェッリ(アニェッリ絵画館)で回顧展が開かれている。あるとき忽然とアート界から姿を消した、変幻自在で謎に満ちたロザーノの足跡を振り返る(回顧展は7月23日まで)。

ニューヨークのアートシーンへの決別を宣言し、実行する

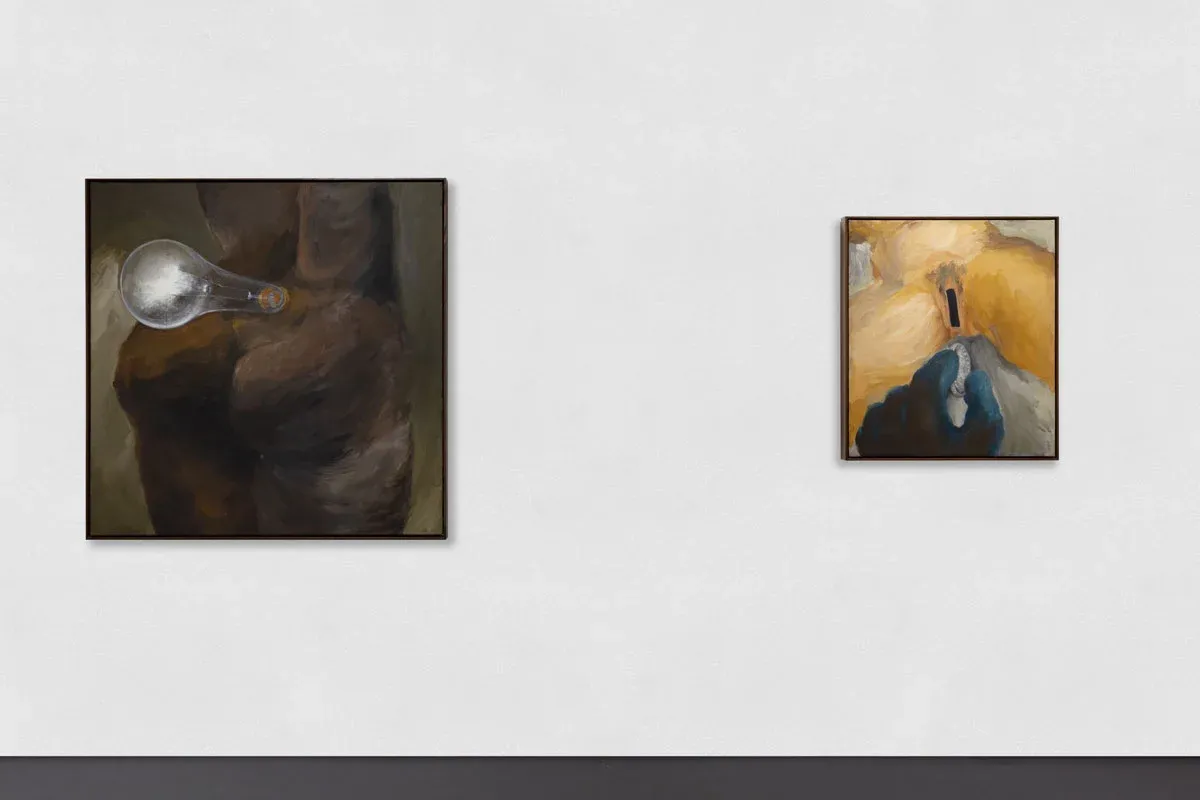

リー・ロザーノ展の最初の展示室には、30代になったばかりの彼女が1960年代初頭のニューヨークで制作した強烈なドローイングがずらりと並ぶ。ここで頻繁に登場するのが口だ。顔とは切り離された単体のパーツとして描かれており、赤い唇が不気味な微笑みを浮かべている。マンガ風のペニスや、身体の一部を思わせ、今にも何かを壊しそうな突起状の道具(ハンマーやバールなど)の絵も多い。

ピナコテカ・アニェッリのチーフキュレーター、ルクレツィア・カラブロ・ヴィスコンティと共同で同展を企画したサラ・コズリッチ館長は、開幕前に行われたビデオインタビューの中で「腹にパンチを喰らわせるような」展示になると述べ、ロザーノの作品は「暴力的で、皮肉が効いていて、シュールで辛辣、そして非常に本能的」だと評している。

何をするにも中途半端では終わらせないロザーノは、やがて精緻で幾何学的な抽象画や、ワイルドでコンセプチュアルな作品に取り組むようになる。ある作品を作るために1カ月以上絶え間なくマリファナを吸い続けたかと思えば、別の作品のためにはそれを完全に断ち、また別の作品を制作するために株式投資をしたこともある。

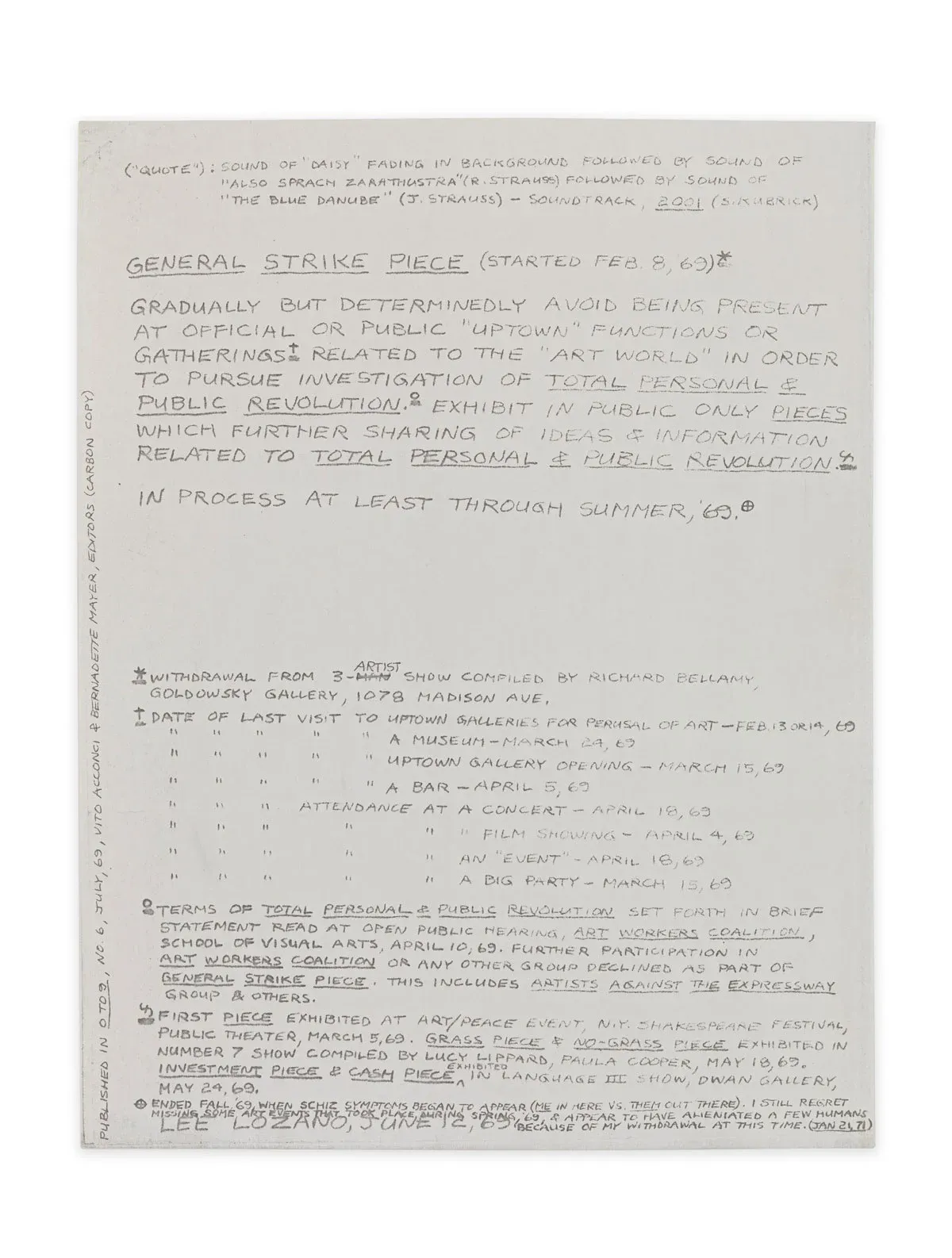

ピナコテカ・アニェッリで開催中の展覧会のタイトル「Strike(ストライク)」は、《General Strike Piece》(1969)という彼女の過激な作品を暗示している。ロザーノはこのテキスト作品で、彼女がよくそうしていたように全て大文字でこう書いている。

「公式または公的な『アップタウン』の行事、あるいは『アート界』に関する集まりへの参加を、徐々に、しかし確実にやめていく」

ホイットニー美術館で個展が開かれてから2年後の1972年、彼女はアート界から完全に姿を消した。それ自体がアート作品だったのかどうかは不明だが、その後の彼女がどこで何をしていたのか、詳しいことはよく分かっていない。

死後に再評価されたロザーノは、「極限」を目指した

イタリアで初めて開かれるロザーノの回顧展「Lee Lozano. Strike」は、死後に評価が高まった彼女の新たな節目となるものだ。子宮頸がんのため1999年に68歳で亡くなった時、ロザーノは無一文だったという。一般にはほとんど知られていなかった彼女は、1982年から家族のいるダラスで、アート界とは関わりを持たずに暮らしていた。

亡くなる前年、コネチカット州ハートフォードのワズワース・アテネウム美術館で、彼女の最後の絵画シリーズ「Wave」(1967年から1970年にかけて制作された、パネルに波状のパターンを描いた幻惑的な11点の作品)が展示されたほか、マンハッタンにある3つのギャラリーが彼女のキャリアの多様な側面に光を当てた展覧会を開催した。そのうちの1軒を運営するミッチェル・アルガスは、当時は彼女のドローイングを1500ドル(現在の為替レートで約20万円、以下同)で売るのにも苦労したと語っている。

だが、2018年になる頃には、グラファイト(石墨)とパステルでカミソリの刃を描いた、さほど大きくないドローイング《Hard》(1964)が、サザビーズのオークションで17万5000ドル(約2300万円)で落札されている。現在ロザーノの遺作を管理しているメガギャラリーのハウザー&ワースは、2007年以来、彼女の展覧会を7回開催したが、これは彼女が精力的に作品を発表していた十数年間に行われた展覧会の数よりも多い。

もちろん、過小評価されていたアーティストの作品が、突然高値で売れ始めるのは珍しいことではない。しかし、ロザーノの再評価が興味深いのは、彼女の作品が今の時代においても過激さを失っていないところにある。それは、明らかにどんな枠にも収まらず、すんなりとは消化できない。彼女と比べると、同時代の前衛作家たちが大人しく見えるほどだ。

「極限を目指せ。全てはそこにある」。かつて彼女はそう書いていた。

「芸術家のための芸術家」としての高い評価

ロザーノはこれまで何十年もの間、卓越した「芸術家のための芸術家」として、多くのアーティストから高く評価されていた。

2001年にアートフォーラム誌が組んだロザーノ特集では、美術史家のケイティ・シーゲルが画家のデビッド・リードにインタビューをしている。その中でリードが強調していたのは、「後期の抽象画は当時最も先進的な絵画だった」ということだ。また、ロザーノのスタジオを定期的に訪れていたソル・ルウィットも、同じ特集で彼女の魅惑的な絵画シリーズ「Wave」について、「重要なステートメントとなる作品だと誰もが言っていた」と書いている。

アーティストでもあるギャラリストのミッチェル・アルガスが、電話インタビューで語ってくれたところによると、彼女の作品がアーティストに評価されるのは「非常に鋭いところがあり、突き抜けている」からだという。ロザーノがニューヨークで活動していた頃のアーティスト仲間には、カール・アンドレやホリス・フランプトン、ダン・グラハムなどがいるが、「彼女のテキスト作品を読むと、60年代にダウンタウンのアートシーンにいた全ての作家たちと交流していたことが分かる」とアルガスは指摘した。

アーティストのダヴィーナ・セモ(41)は、メールでの取材にこう答えた。「初めて彼女の作品を見たとき、私自身の中にもあったライオット・ガール(*1)的な感情、たとえばノンバイナリーとして見られたいという願望、あるいは家父長制の中で女性として生きる上で感じる怒りが視覚化されていると思った。彼女は作品に全てを注ぎ込んでいて、その生きざまと芸術が分かち難く結びついている。そんな彼女に親近感を覚えた」。

なお、セモは吊り下げ式の鐘やブロンズのレリーフ作品など、無骨かつエレガントな工業製品的作品を制作している。最近では4月上旬までニューヨークのブロードウェイ・ギャラリーで、同じく4月中旬までサンフランシスコのジェシカ・シルバーマン・ギャラリーで個展が行われていた。

*1 ライオット・ガール(Riot grrrl)とは、1990年代初頭にアメリカのインディ・ロックシーンから発生したフェミニズムおよびサブカルチャー運動。

巡回回顧展が掘り起こすロザーノの足跡

注目度が高まってきているとはいえ、ロザーノはまだまだ有名作家とは言い難い。「なんと、これまでリー・ロザーノについてイタリア語とフランス語で書かれた資料は存在しませんでした」と、コズリッチ館長は言う。だが、ピナコテカ・アニェッリの回顧展は、9月にパリの現代美術館、ブルス・ドゥ・コメルスへの巡回が決まっているため、この2つの美術館が発行する展覧会カタログによって、ようやく資料がないという問題は解決するだろう。

ちなみに、ブルス・ドゥ・コメルスを創設したコレクターで、グッチやバレンシアガなどのラグジュアリーブランドを傘下に収めるケリングの会長兼CEO、フランソワ・ピノーは、ロザーノの作品を数多く所有している。

これまでロザーノが多くの支持者を得てこなかった要因の一つは、彼女自身の姿勢にあると言わざるを得ないだろう。ロザーノは、1971年に女性と話すことをやめた。期間限定の実験として自分に課したルールだったが、結局、彼女は亡くなるまでこれを守ったと言われている。

今回の会場、ピナコテカ・アニェッリで特に心を揺さぶるのが、ジェンダーと権力をめぐるロザーノの単刀直入な問いかけだ。ここは以前、自動車メーカーのフィアットの工場だった建物の一部で、2003年にレンゾ・ピアノが展示施設への改築を行った。コズリッチいわく、「私たちがいるのは、男性たちが支配していた場所」なのだ。

この美術館の常設コレクションには、イタリア未来派の画家、ジャコモ・バッラの《Velocità astratta》(1913)という作品も含まれている。回転する車輪を思わせるこの絵には、ロザーノの抽象作品と通じるものがあるとコズリッチは指摘している。

手記に残された鬱屈した思い

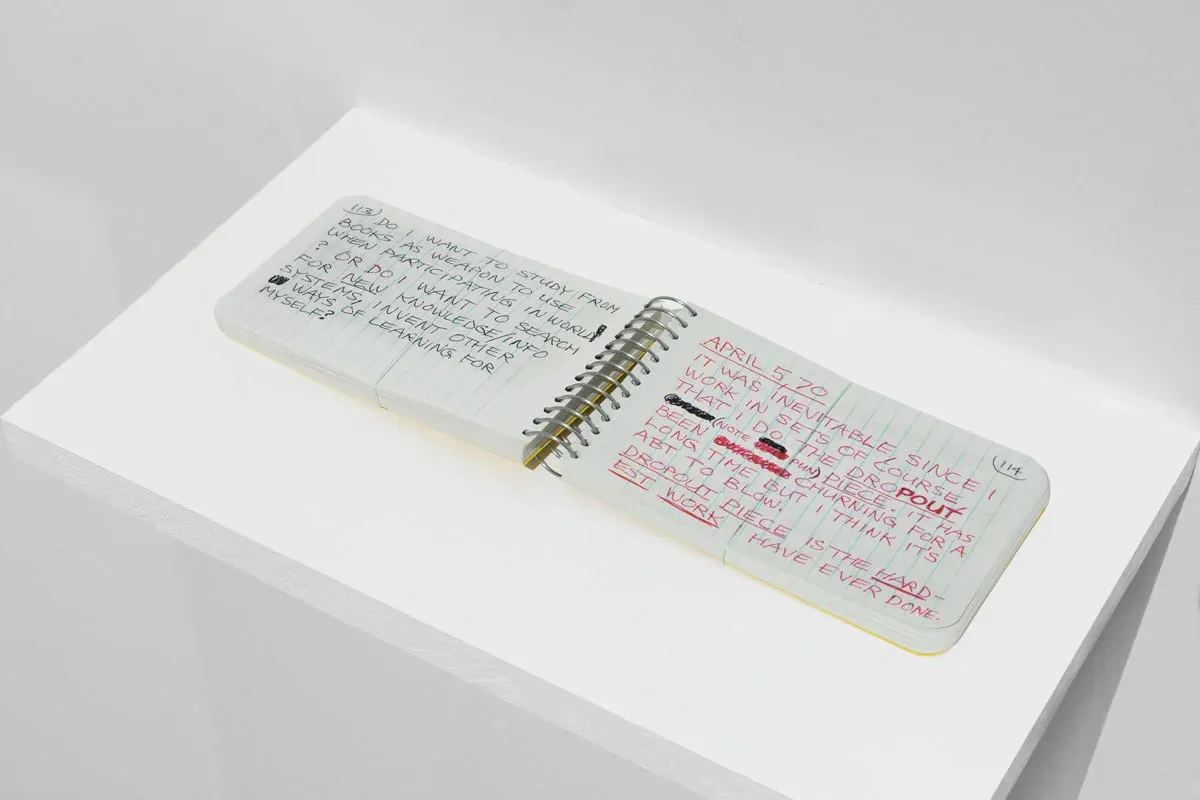

ロザーノの作品は、徐々に新たな世代にも知られるようになってきている。かつてに比べ頻繁に開かれるようになった展覧会のほか、彼女の文章もこれに貢献している。2010年には出版社のプライマリー・インフォメーションから彼女のノートの一部が出版され、カルマからは1968年から1970年にかけて彼女が自分の活動やアイデアのほか、「私は自分が怖い。自分が嫌いだ」というような鬱屈した思いを書き留めていた11冊の小さなメモ帳の複製が発売された(全ての表紙には「PRIVATE」と書かれている)。

ロザーノには、薬物乱用や精神疾患にまつわるエピソードも多々ある。前述したアートフォーラム誌のインタビューで画家のデビッド・リードは、1970年代にソーホーのロフトを失った彼女を泊めてやったものの、数日後には出ていってもらったと話している。(気分の浮き沈みが激しい)彼女と間近に接した彼は、その姿を「芸術と生活が緊密に結びつきすぎるとどうなるかを体現した反面教師」として受け止めたという。

ロザーノは、まさにアート界を去ろうとしていた1972年に、この11冊のメモ帳をまとめていた。作家でキュレーターのサラ・レーラー=グライワーは、2014年に出版された洞察力に富む著書『Lee Lozano: Dropout Piece』の中でこう書いている。「このメモは私的でありながら、編集されている。守られつつ、準備されている。覗き見をする私たちのことを、彼女は予期していたのだ」

ロザーノは、現在の自分の人気を知ったとしても驚かないのではないだろうか。彼女は自分が重要な存在だと知っていた。レーラー=グライワーが引用しているノートの記述でロザーノは、ドイツの大物キュレーター、カスパー・ケーニッヒに「私はとてもいい画家だけど、感じのいい女じゃない」と言ったと回想している。(ケーニッヒのほうは、彼女のことを「いい画家だし、感じのいい女性だ」と言ったという)。

ロザーノが真に求めたものは何か

昨今のアーティストは、世界各地を飛び回りながらプロ意識を持って社交の場に参加することを期待されている。それを考えるとアート界から足を洗うというロザーノの決断は、とても新鮮に映る。いつまでも終わらないギャラリーのディナーで、キャリアチェンジを夢想したことがない人はいないだろう。

だが、これほど大胆で忘れがたい作品を遺し、型破りな人生を送ったアーティストを論じるときには注意が必要だ。なぜなら「マリファナを吸い続けた女性」「アート界から足を洗った女性」といった、安易なキャッチフレーズの羅列に陥りやすいからだ。

実際のところロザーノは、作品を生み出し、人々を理解し、この世界で生きるためのより良い方法を常に探し求めていたのだ。女性と話すのをやめたとき、彼女は「コミュニケーションはこれまでより良くなる」と期待し、アート界のイベントに出ることをやめたことについては、「個人、そして公にとって、徹底的な革命とはどのようなものかを探るため」だと説明していた。1969年の《Dialogue Piece》という作品は、「そうした機会がない限り会わないような人たち」を自分のロフトに招待し、対話をするというものだった(彼女はこれを「楽しい社交の場」と呼んだ)。

ロザーノは共同体を避け、同時に共同体を求めていた。ニューヨークのアート界に溶け込み、活躍していたにも関わらず、そこを立ち去って自分の人生に厳格なシステムを課した彼女のことを、コズリッチはこう語っている。

「ロザーノはどこまでも矛盾に満ちています。展覧会の来場者に理解してもらうために苦心したのは、こうした矛盾こそが彼女を一貫性のある存在にしているということです」

これは、ロザーノについても、私たち一人一人についても言えることだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews