ドローイングからピカソの制作過程を探る──ポンピドゥー・センターで展覧会がスタート

アートバーゼルのアートフェア、「Paris+ par Art Basel」が行われる10月下旬には、大勢の人々がパリを訪れる。この時期、あちこちの美術館やギャラリーで見応えのある企画展が開催されているが、ポンピドゥー・センターで始まった「Picasso: Endlessly Drawing」もその1つだ(2024年1月15日まで)。その中から、見逃せない10作品をピックアップする。

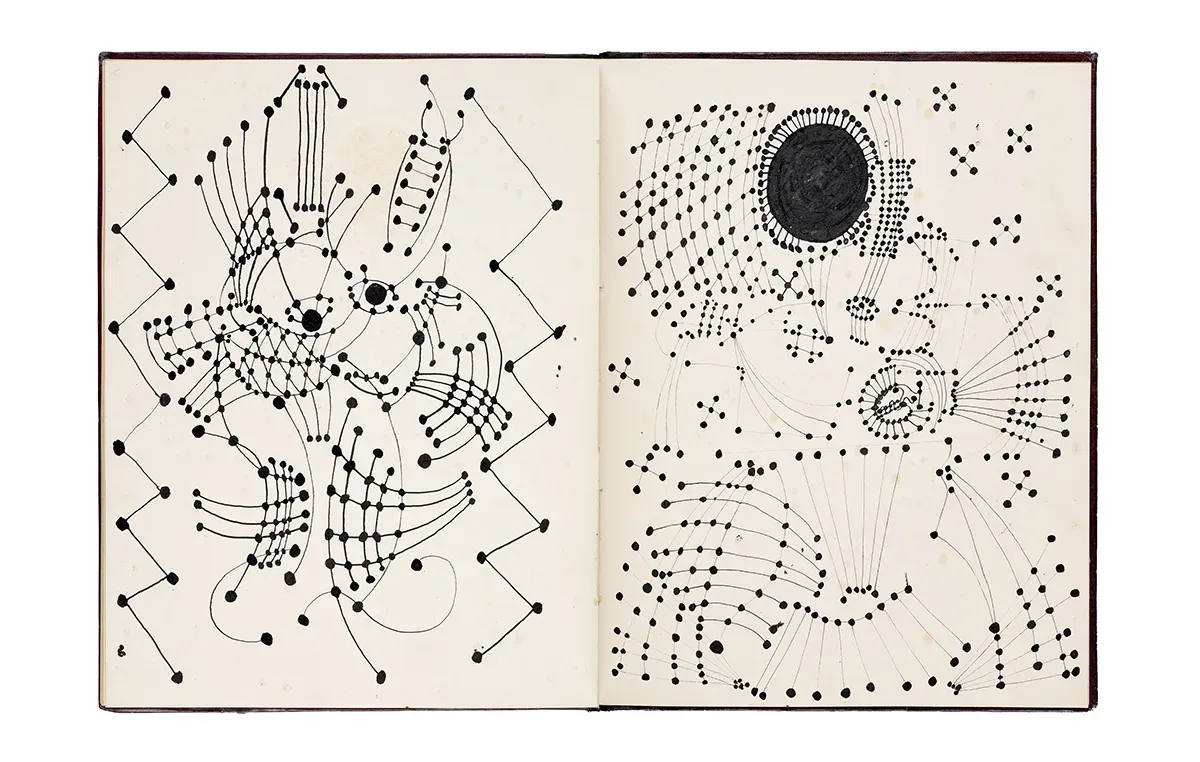

フォンダシオン・ルイ・ヴィトンで開かれているマーク・ロスコの大回顧展や、ピカソ美術館のソフィ・カル展と並び、ポンピドゥー・センターのピカソ展も必見だと話題になっている。というのは、ピカソの油彩や彫刻を集めたよくある展覧会ではなく、ドローイングや版画、グラフィック作品、私的なノートといった彼の異なる側面に光を当てているからだ。

ピカソ没後50年を記念したこの企画展「Picasso: Endlessly Drawing」では、初期の習作から晩年の作品まで、また、具象的な肖像画から高度に抽象化された人物や動物の絵まで、幅広い作品を見ることができる。企画の意図は、有名作品とその制作過程についての新たな洞察を、ピカソのドローイングを通して提示することにある。

女性を蔑視し、自らの都合のいいように人を操る傾向があったピカソは、常に物議を醸してきた。今年開催されている多くのピカソ展は、そうした側面を織り込んで彼を捉え直そうと試みている。しかしポンピドゥーの展覧会は、ピカソによる形式への革新に焦点を当て、近代美術史における重要人物として彼を捉えるものだ。

以下、10点の作品を紹介しよう。

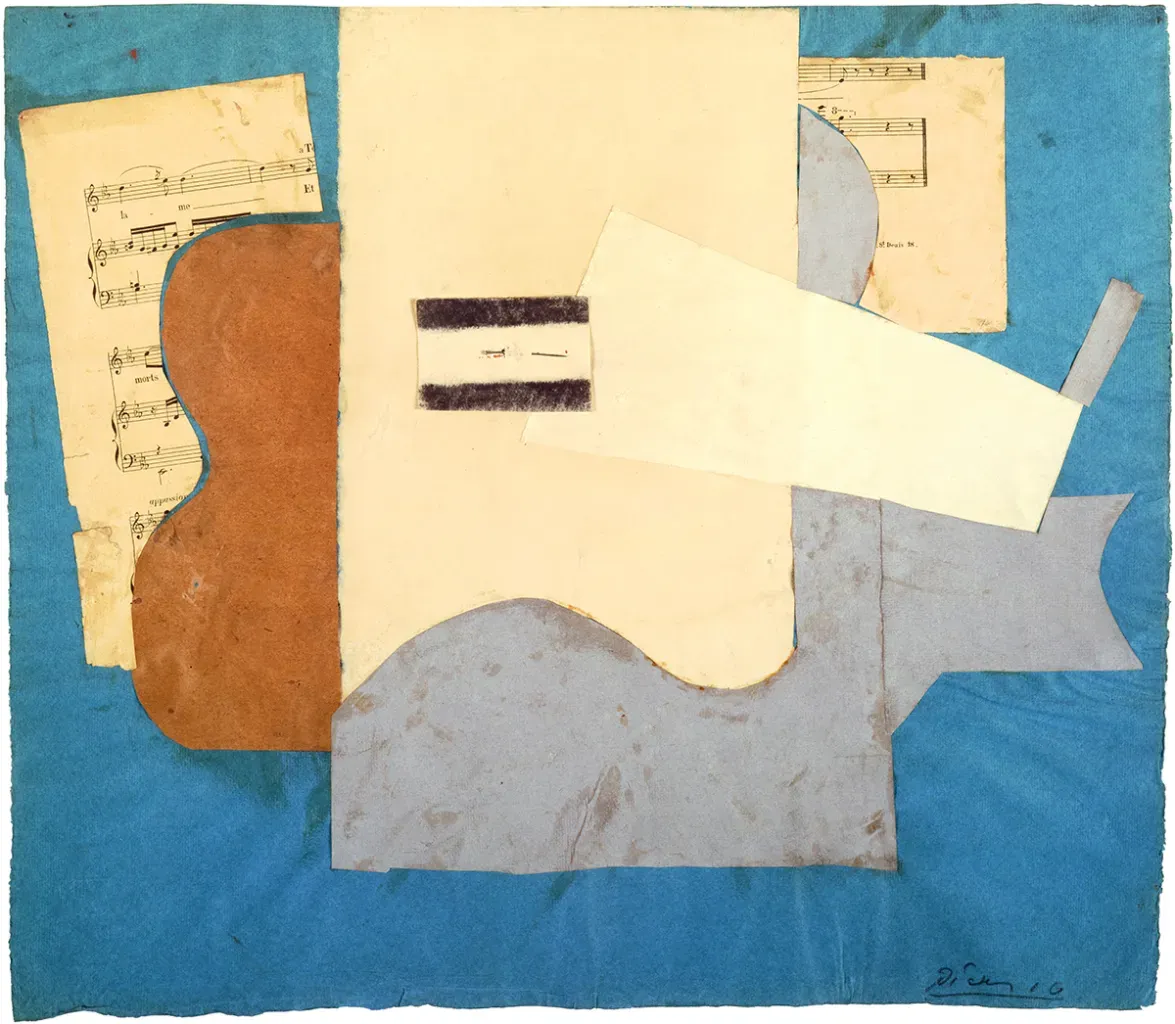

1. 《Sheet Music and Guitar》(1912年)

ピカソは、キュビスム時代にこうしたコラージュも制作している。この作品ではギターの横に楽譜を配置し、この楽器が奏でる音を表現している。

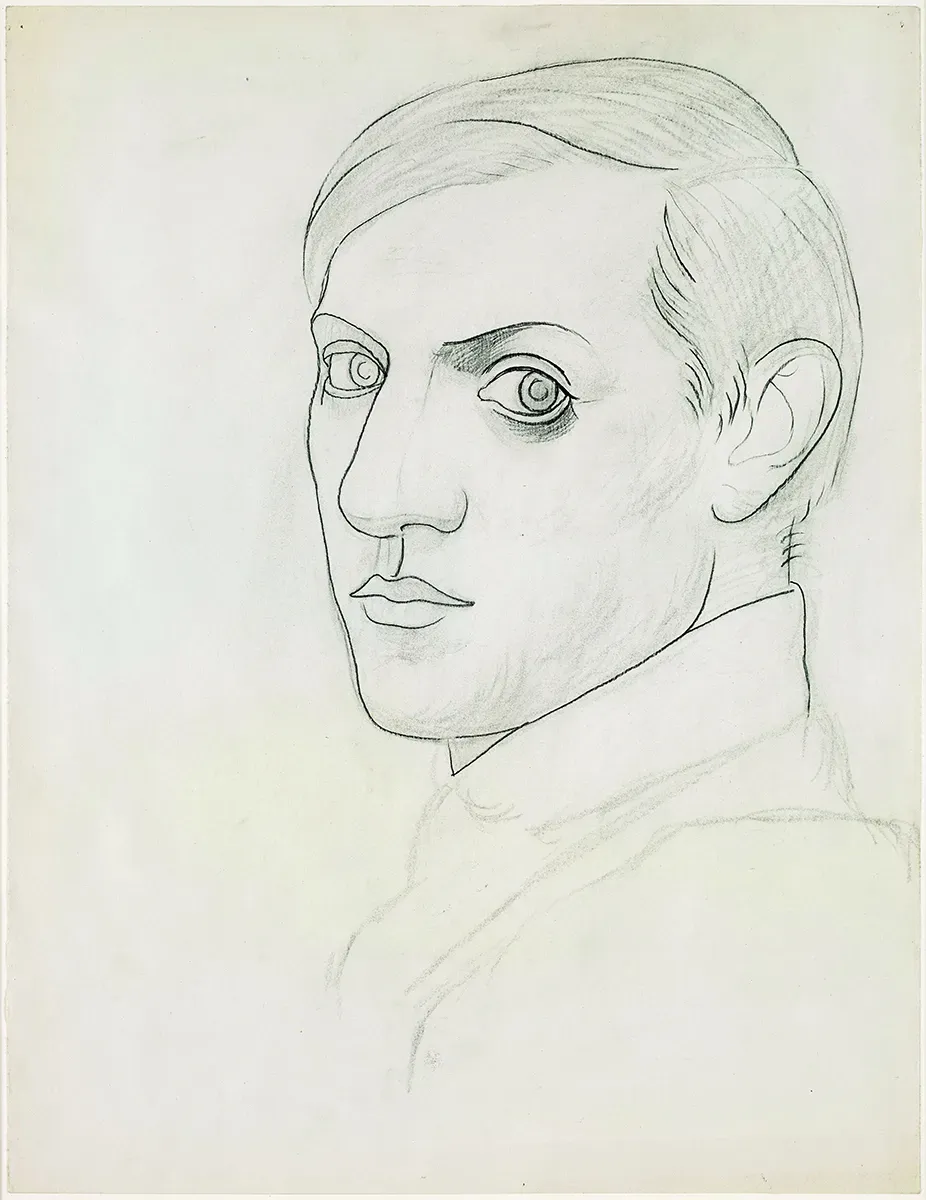

2. 《Self-portrait [Montrouge]》(1918年)

このシンプルな線画は、ピカソが自分自身をどのように見ていたかについての洞察を与えてくれる。

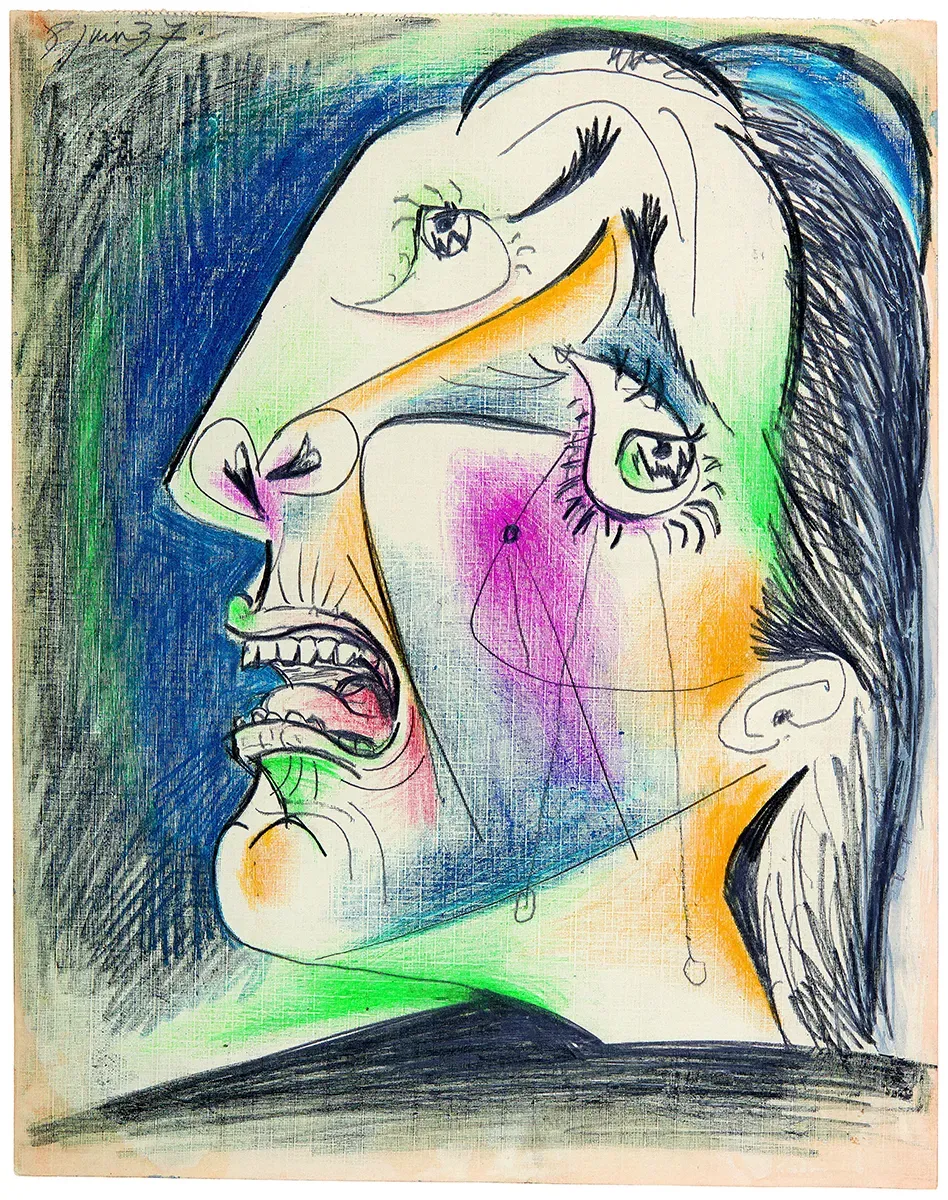

3. 《Weeping head (V)》(1937年)

ドイツ軍によるスペインの都市ゲルニカへの爆撃を描いた1937年の《ゲルニカ》。ピカソは歴史に残るモノクロの傑作を完成させた直後、この泣いている女性の頭部のドローイングを、複数の画材を用いて描いた。

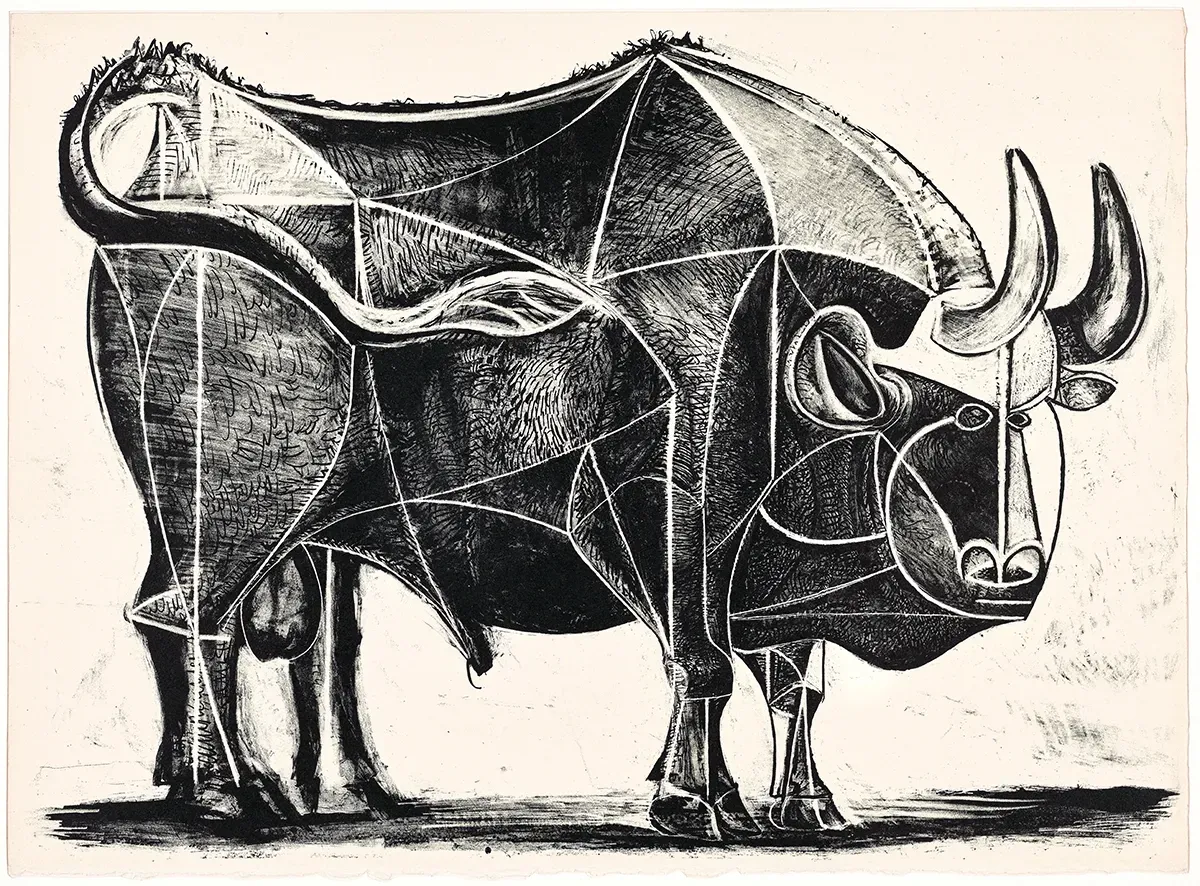

4. 《The bull》IVth state(第4段階)(1945年)

雄牛に魅せられていたピカソは、それをモチーフにいくつもの絵を描いた。この連作では、最初に描かれていた雄牛の豊かなディテールを少しずつ削ぎ落としていき、最低限のフォルムにまで簡略化している。

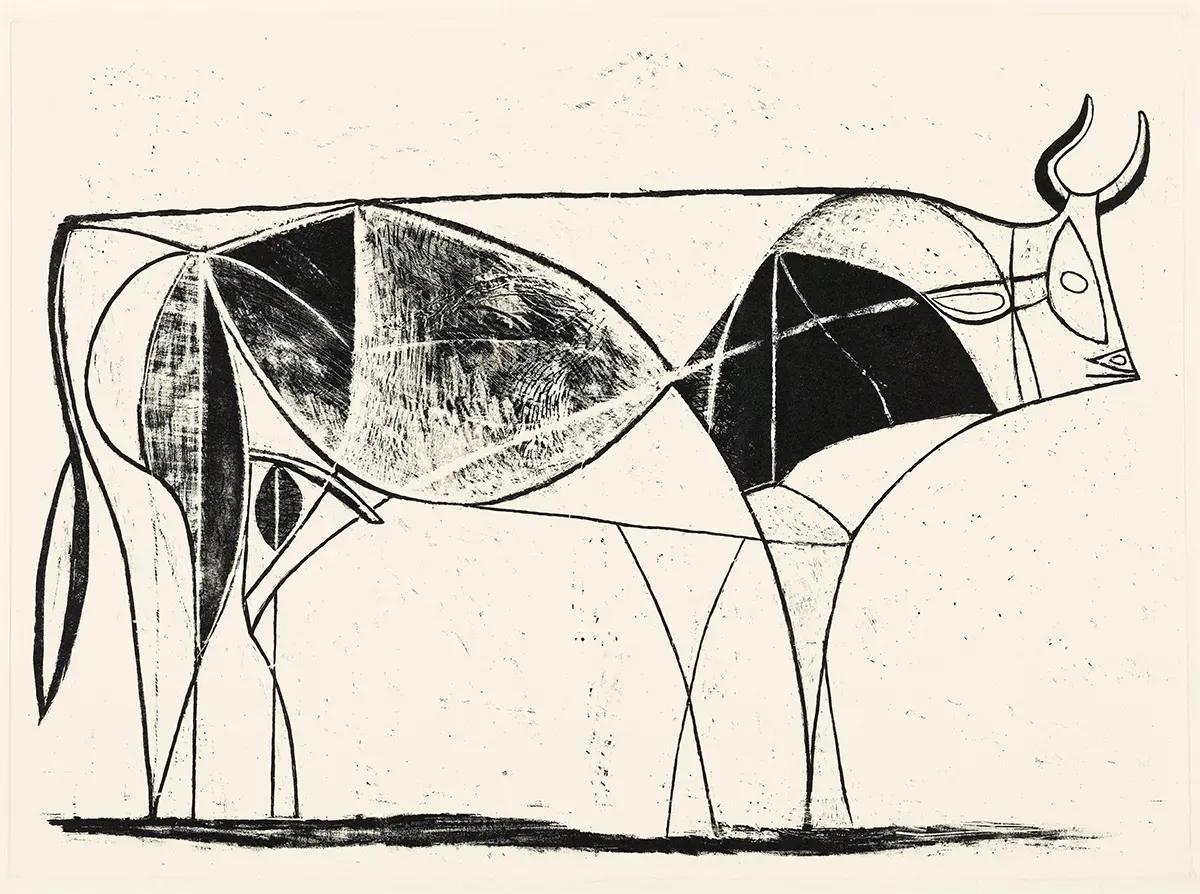

5. 《The bull》VIIIth state(第8段階)(1945年)

前の段階よりも簡略化されており、牛の毛は部分的にしか表現されていない。

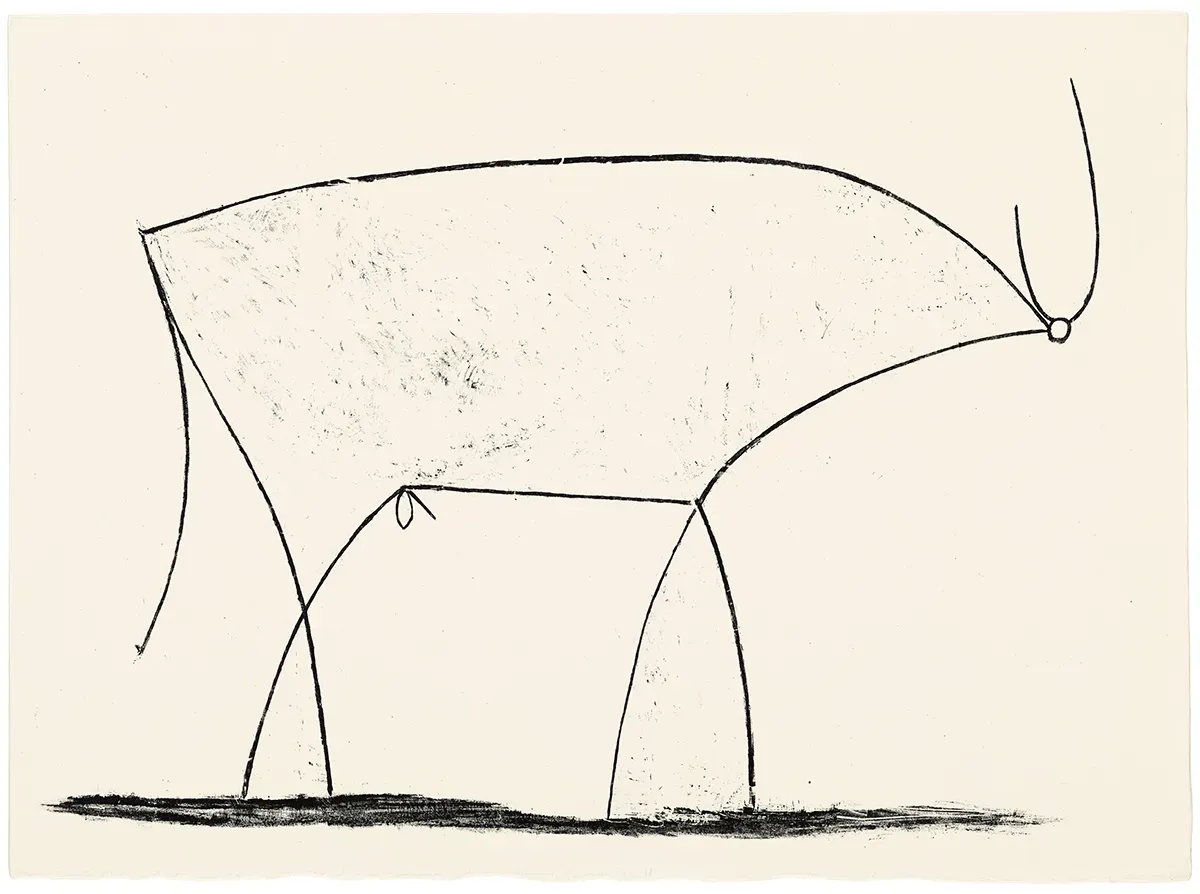

6. 《The bull》XIth state(第11段階)(1945年)

さらにミニマルになったこの雄牛には毛がまったくなく、角は一本の曲線で表されている。

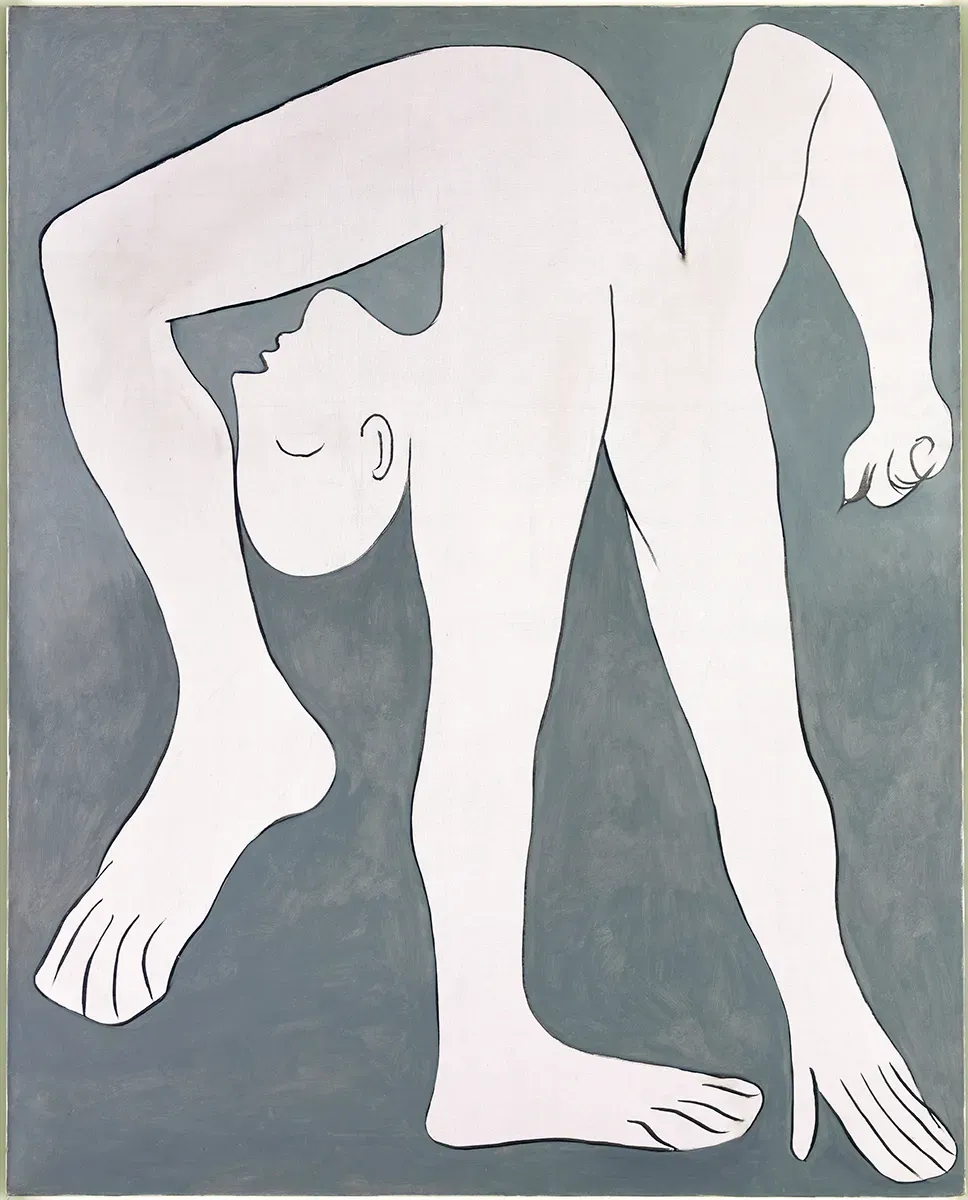

7. 《Acrobat》(1930年)

この絵では、人間の身体を抽象化しながら、画面の縁に合わせるようにアクロバティックなポーズを取らせている。

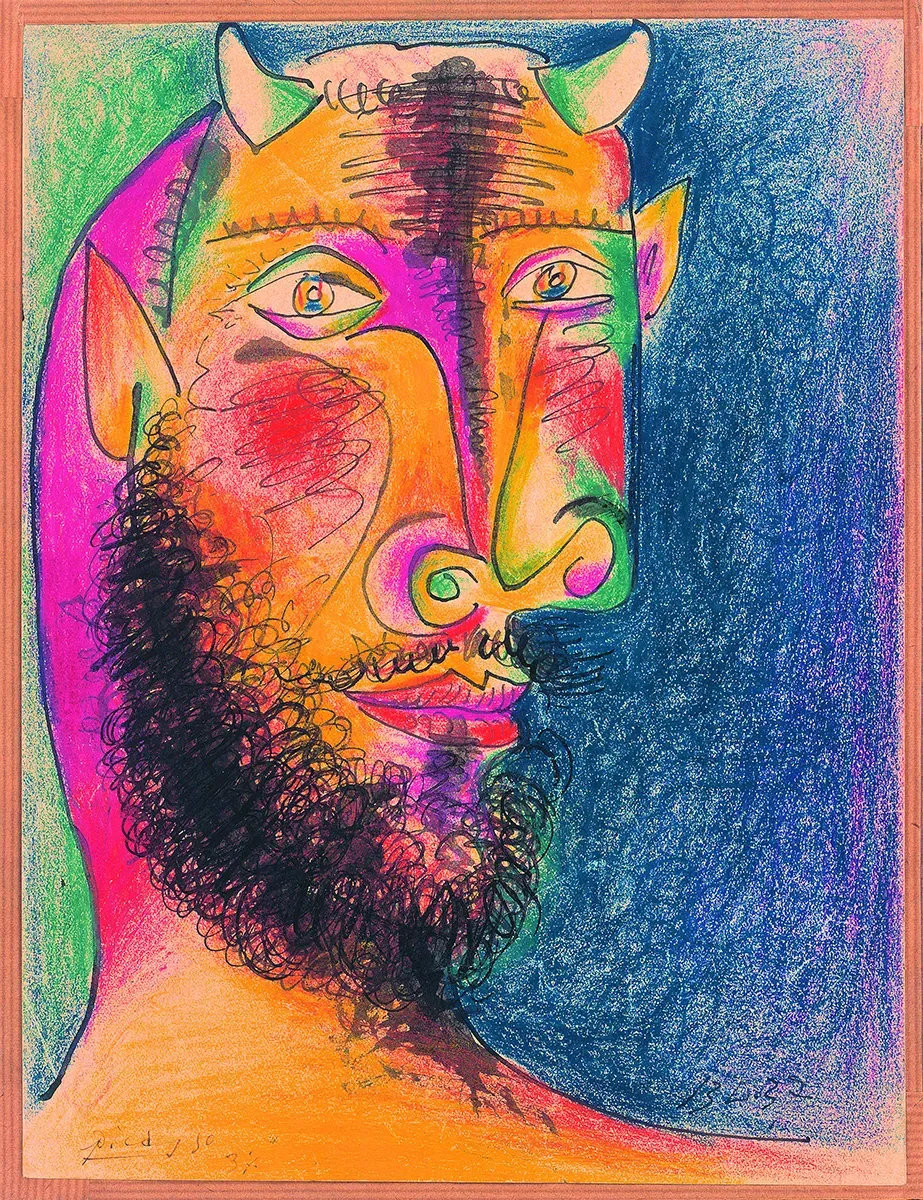

8. 《Head of a faun》(1937年)

ピカソが多くの作品で描いた神話上の生き物ファウヌスは、愛と欲望の物語にしばしば登場する。彼は時に、この生き物に自分を重ねていたようだ。

9. 《Harlequin》(1923年)

緻密なドローイングをもとに、ペインティングを仕上げていく過程が見てとれる作品。ピカソがどのように作品に取りかかり、完成させていったのかをより深く知ることができる。

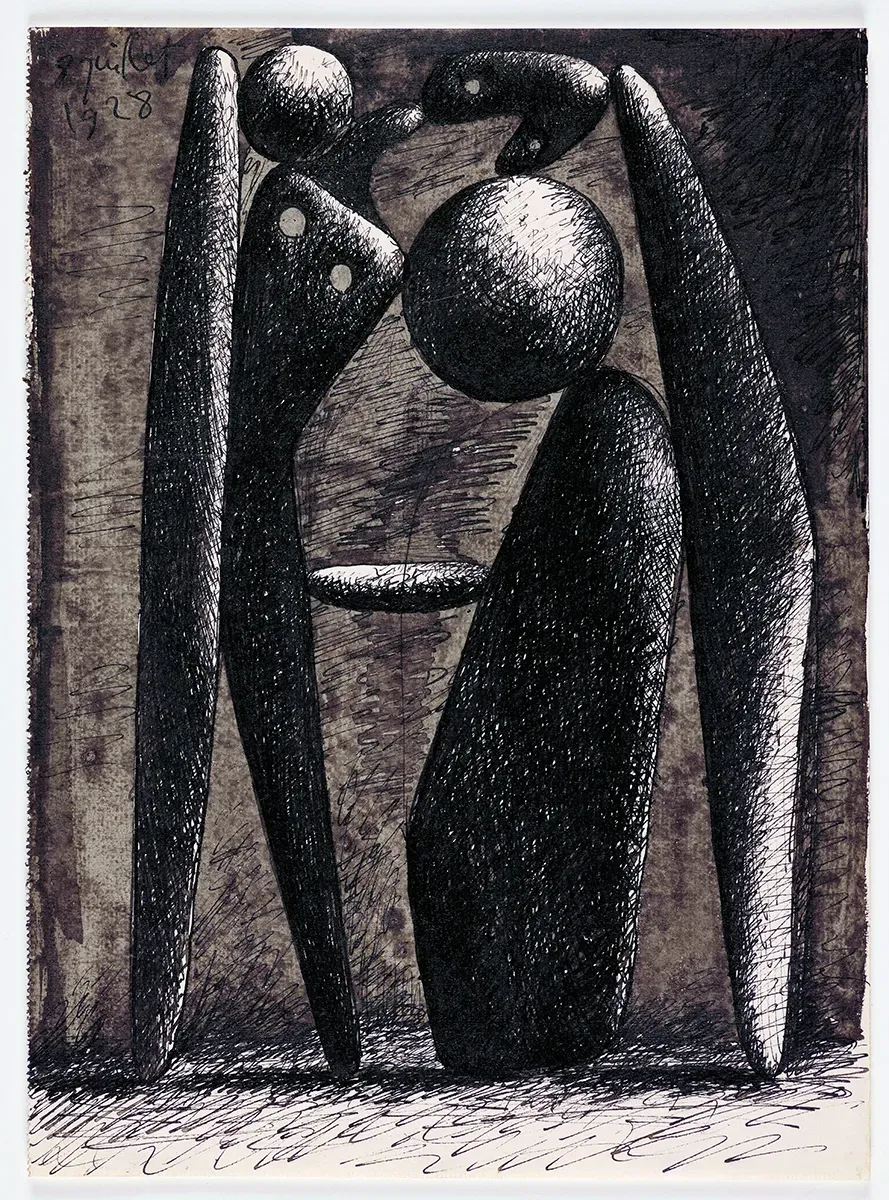

10. 《Swimmers》(1928年)

この作品では、人間の身体が連なり合う陰影のある形に抽象化されている。

(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews