クリエイティブディレクター、ヴェロニカ・ディッティングのデザイン哲学

エルメスやルイ・ヴィトン、ミュウミュウといったラグジュアリーブランドや、ロンドンのサマーセットハウスやデザインミュージアムといった文化機関からのラブコールが絶えないクリエイティブディレクターでデザイナーのヴェロニカ・ディッティング(Veronica Ditting)。現在、自身初となる個展を京都 ddd ギャラリーにて開催中の彼女に、デザイン哲学を聞いた。

シンディ・シャーマンやエリザベス・ペイトン、マルレーネ・デュマスにナン・ゴールディンなどのアーティスト、マーガレット・アトウッドやジェニファー・イーガンをはじめとする作家に、ルーシー・ブロンズやシモーネ・バイルズなどのスポーツ選手、ビョークやリゾといったミュージシャンに、ティルダ・スウィントンなど多数の俳優たち、ヴィヴィアン・ウェストウッドやフィービー・ファイロといったファッションデザイナーに、妹島和世をはじめとする建築家、科学者、活動家、料理家 etc...

世界各国、さまざまな業界の第一線で活躍をする女性をフィーチャーしてきたイギリスの雑誌『The Gentlewoman』は、それまでのいわゆる女性向けファッション雑誌とは一線を画す、世界の素晴らしき女性たちとその多様な美しさ、知性、精神、強さ、そして偉業を、隅々まで洗練されたデザインとシャープなジャーナリズムで称えてきた名雑誌だ。2010年にこの雑誌が創刊されて以来、どれだけの女性たちが励まされ、勇気をもらったことだろう。

そんな同誌の創設メンバーのひとりであり、長年クリエイティブディレクターを務めたのがヴェロニカ・ディッティングだ。彼女はまた、エルメス ビューティのあらゆる印刷物を2020年のビューティ部門立ち上げ時から手がけてきたほか、ルイ・ヴィトンやミュウミュウ、ザ・ロウ、メゾン・マルジェラやティファニーなどのラグジュアリーブランド、アーティスト、ロンドンのサマーセットハウスやデザインミュージアムといった文化機関とコラボレーションをしてきた。そのデザイン領域は、広告キャンペーンから展覧会デザインまで幅広い。

そんなディッティングの初個展が、現在、京都dddギャラリー(ddd)で開催されている。アーティストブックやエディトリアル、展覧会デザインから、フォトグラファー、チュウ・ヤンが過去に制作された模型やダミー、校正刷り、デザインスケッチなどの素材を集めて撮影した写真作品まで、過去20年の仕事を網羅的に紹介するダイナミックな回顧展だ。そのデザインに通底するフィロソフィーについて、ディッティングに聞いた。

──これまで雑誌から展覧会、招待状、パッケージ、デジタルまで幅広いデザインを手がけられてきました。その分、今回の展示「Folio Folio Folio」の構成にはいろいろな方向性があり得たと思うのですが、どう組み立てていったのでしょうか?

今回の展示は、昨秋、デザイン史家でキュレーターのエミリー・キングが京都のdddでの個展を打診してくれたことがきっかけで始まりました。エミリーとは15年ほど前、私がクリエイティブディレクターを務めていた『The Gentlewoman』とそのメンズ版である『Fantastic Man』を通じて知り合いました。彼女は2008年に、dddの姉妹ギャラリーである銀座のギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)でのイギリスのグラフィックデザイナー、アラン・フレッチャーの展覧会を手掛けていて、ギャラリーのチームとつながっていたんです。その後2020年に、私たちはロンドンのデザイン・ミュージアムで開催された「デザイン・オブ・ザ・イヤー」展でも一緒に仕事をしています。今回の展示についてエミリーと話し合いをはじめてまもなく、私たちは作品の物理性に焦点を当てようというアイデアにたどり着きました。

──物理性というと?

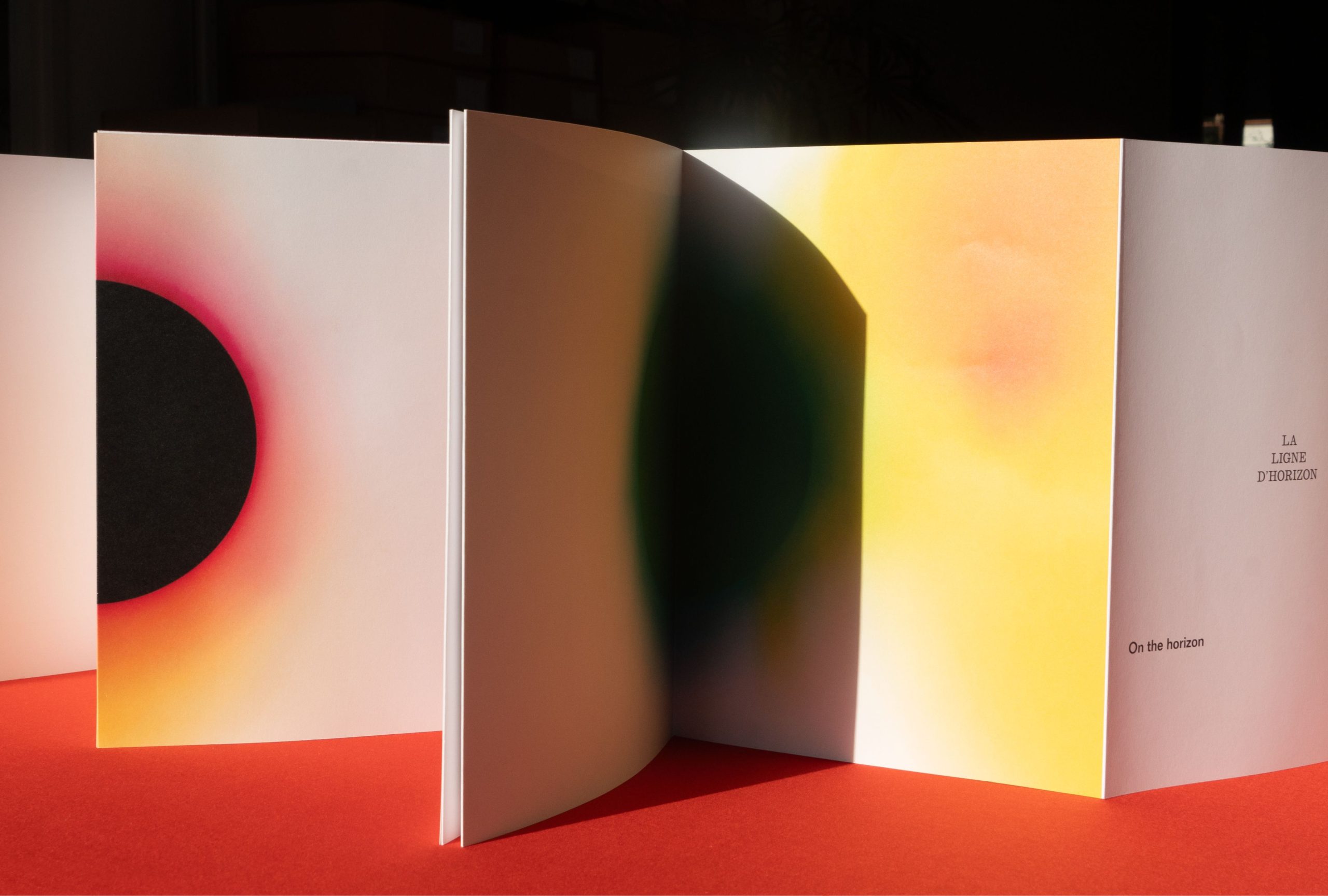

私の作品の多くは、単なる平面の印刷物というよりもオブジェクトとしての質感を大切にしていると同時に、構造についての探求でもあります。招待状であれば、実際に手に取ったときにどう感じるかを考えてデザインしているんです。今回の展覧会タイトルである「Folio Folio Folio」も、同様のプロセスから生まれました。「Folio」とは、折り畳まれた紙やパンフレット、本を指す言葉であり、同時に、私が大好きな1957年にデザインされたタイポグラフィの名前でもあります。もちろん、dddがグラフィックデザインを専門としていることも考慮しました。この二重の意味が私自身、とても気に入っています。日本には、私の作品をよく知らない人がいることを踏まえた上でのギャラリーからの提案もあり、過去20年間に制作したポスターだけでなく、実際の雑誌や招待状など、幅広いセレクションを展示することにしました。なので、イギリスから現物を多くもってきました。違う街で個展を開催するならばまた異なる展示になると思いますし、そういう意味でdddならではの展示になっています。

──今回が初めての個展なのですよね。

そうなんです。わたしは普段ファッションブランドと仕事をすることが多いのですが、ファッション業界は常に前を向いていて、なかなか立ち止まったり振り返る機会がありません。でも、個展はを開催するためには、自分の仕事を見返したり、クライアントや内容は異なっても共通する要素や何年にもわたって紡いできたストーリーについて考えなければなりません。とても難しく、時間と気力のいる体験でした。

──展示方法や什器にも強いこだわりがあるとか。

グラフィックデザインの展覧会では平面作品がどうしても多くなりがちですが、私の作品に用いられている特殊な折りの技術などを強調するため、約150ものスタンドをデザインし、数カ月かけて手作りしたんです。展示台は赤いリネンで覆われた鑑賞用のトレイに着想を得たものですが、深く強いオレンジ色を採用しました。また、あまり高尚に見せたくなかったのと素材感が伝わらなくなってしまうので、作品をガラスで覆うのではなくそのまま剥き出しに展示しました。

──ロンドンのサマセット・ハウスの展覧会「English as a Second Language」(第二言語としての英語)の展示も印象的でした。このときはポスターだけでなく「エキシビジョンデザイン」を手がけられたとのことですが、具体的にどのような役割だったのでしょうか?

「English as a Second Language」は、キュレーターのショナー・マーシャルが韓国出身のフォトグラファー、ハンナ・ムーンと香港出身のフォトグラファーのジョイス・ンを招いて開催した展覧会です。私は空間からキャプションのパネルに至るまで、展示にまつわるあらゆるデザインを担当しました。エキシビジョンデザインを手がけたのはこのときが初めてで、時間的なプレッシャーと戦いながら仕事をしたんです。

この展覧会のために、それぞれの部屋のデザインとカラースキーム、見せ方を考えました。例えばハンナの作品の展示室はミッドナイトブルーをキーカラーにし、ギャラリーの壁の一部のように見える箱に作品を額装しました。ジョイスの展示室はジグザグの仕切りを入れ、彼女の作品の一部を展示しました。それぞれの作品の技術的な情報と作品の背景を説明するパネルには、特注のパウダーコーティングを施しています。

──言語というテーマで言えば、あなたは2005年にアムステルダムのヘリット・リートフェルト・アカデミーを卒業されていますが、その卒業制作は、翻訳と誤解をテーマにしたプロジェクトだったそうですね。吹き替え声優を取り上げたポスターや、翻訳された映画のタイトルがどう作品の印象や日常に影響するかなど、実験的なプロジェクトだったとか。

そうなんです。言語や翻訳は私の育ち方、考え方に大きな影響を与えています。私はバイリンガルとして育ちました。母はアルゼンチン人で、幼いころにドイツに引っ越したんです。人生でいちばん古い記憶は、ドイツ語が話せなかったことですね。その後、ヘリット・リートフェルト・アカデミーに編入するためにオランダに引っ越したのですが、オランダ語とドイツ語の似ているところ、似ていないところを探すのが大好きでした。それもあって、卒業制作では翻訳に関するプロジェクトに取り組みました。アカデミーの先生方は、そうした個人の興味をグラフィックデザインに結び付ける機会を与えてくれたんです。

──あるメッセージをビジュアルやモノに落とし込むデザインは、ある意味で翻訳にも近い気がしますし、キュレーションとも共通点があるように思います。しかし、そのなかで抜け落ちてしまう文脈もある。

そうですね。例えば印刷物には一定の制限があります。しかしそれこそ、その文脈で何が本当に大切なのかを精査する機会でもあります。だから私も、それぞれのプロジェクトでいちばん特徴的なこと、いちばん伝えるべきことは何かを考えるのが好きなんです。

──デザインをする際には何から考え始めますか? もちろん、プロジェクトによってさまざまだとは思いますが。

ブランドやファッションデザイナーとコラボレーションをする際には、その人たちがもつ価値観を起点にします。そこから撮影のアプローチを考え、フォトグラファーやスタイリスト、シネマトグラファー(撮影監督)にどんな依頼をするかを決めていきます。

ときには縦横比から考え始めることもあります。今回展示されているエルメス ビューティーがその好例です。出版物や招待状の縦横比はそれぞれ異なりますが、どれもエルメス ビューティーの製品の縦横比を起点としています。この縦横比が、このプロジェクトのすべての印刷物に通底する強い基盤となっているんです。

──今回の展示は『The Gentlewoman』のアーカイブも壮観です。エディトリアルデザイン(雑誌や書籍のページデザイン)の場合はどうでしょうか?

エディトリアルデザインの場合、読者がどう内容とつながれるかという意味で、ページがもつリズムが重要になります。実際に印刷して冊子の流れを確認するので、制作期間を通じて大量の仮刷りをおこないます。それを見ながら、画像の流れや言葉、冊子全体を通したデザインのバリエーションを考えていきました。

例えば、号によっては控えめな写真を使うこともあります。そんなときは色やレイアウトにインパクトをもたせるような選択をするんです。言葉とイメージをどうつなげるかが、自信に満ちたレイアウトのカギになります。

──ちなみに、フォトグラファーと大きな議論になったこともありますか?

(笑)。人によって大きく異なりますね。明確な方向性と視覚的なリファレンスをほしがるフォトグラファーもいれば、価値観について話したがる人もいます。

とはいえもちろん、アートディレクターとフォトグラファーの間にはある種の緊張感はあります。それでも、一緒に何かをつくりあげているのだということを忘れてはなりません。そしてもちろん、フォトグラファーに敬意を払い、その作品をどう輝かせるかを考えること。例えば、ページに対する写真のサイズやトリミングには特にこだわっています。

──最後に、ヴェロニカさんがすべてのデザインを通じて大切にしていることを教えてください。

作品における言葉の探究や遊び心など、いくつか浮かびますね。でも、いちばん大切にしているのはフォトグラファーのチームとのコラボレーションかもしれません。

Folio Folio Folio: Print by Veronica Ditting

会期:開催中〜7月28日(日)

会場: 京都 ddd ギャラリー(京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町 620 COCON 烏丸 3F)

開館時間:11:00 - 19:00(火~金)、11:00 - 18:00(土日祝)

休館日:月(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日(土日以外)

入場料: 無料

Photos: Chikashi Suzuki