第4回フリーズ・ソウルで見るべき展示10。「アジアの知られざるアーティスト」にフォーカス、ハウザー&ワースがマーク・ブラッドフォードの三連画を出品

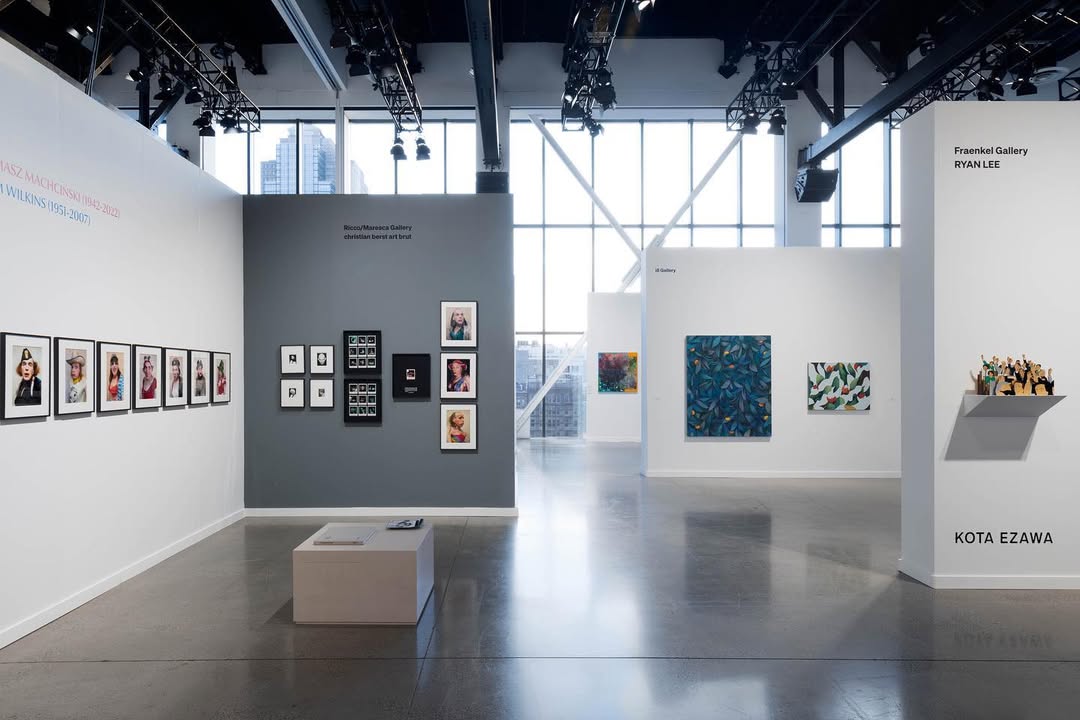

ソウルのCOEXコンベンションセンターでフリーズ・ソウルが始まった(9月6日まで)。今年は初めてアジア勢が過半数を占め、知られざるアーティストを発掘して紹介するような意欲的な展示が目立った。US版ARTnewsが、同フェアで必見のベストブースを選んだ。

今年で4回目を数えるアートフェア、フリーズ・ソウルが9月4日、スタートした(9月6日まで)。今年は30カ国から120ギャラリーが参加した。昨年に比べると3ギャラリーの増加となるが、注目すべきは今年初めてアジアのギャラリーが過半数を占めた点だ。

アラリオ・ギャラリーや国際ギャラリーといった韓国の有名ギャラリーが存在感を保つ一方で、トルコのディリマートや、昨年フォーカス・アジアで展示したタイ・バンコクのSACギャラリーがメインの「ギャラリーズ」入りを果たしている。

この変化は、ソウルがアート界で果たす役割が拡大しており、政治的な動乱の中でも市場が逞しく回復していることを反映している。2024年12月の戒厳令宣言に始まる、前大統領尹錫悦の弾劾と李在明の就任、ウォン安、そして世界的な美術市場の低迷などにより韓国のアート市場も揺れた。だがこれらは前例のない公的支援によって復活を遂げようとしている。韓国文化体育観光省(MCST)は、9月1日から9月30日までを「2025韓国芸術祭」と銘打ち、期間中開催されるキアフ、フリーズ、ASYAAF(アジア学生・若手アーティスト芸術祭)への資金提供と運営支援を大々的に行っているのだ。

その意気込みはフェアのオープニングにも現れていた。李在明大統領の妻である金恵景がフリーズと、同時開催のキアフ両方の開幕挨拶を行い、李大統領とソウル市長の呉世勲がフリーズCEOのサイモン・フォックスと共にガイドツアーに参加した。

今年の展示の傾向は、これまでに比べると新興の地域の作家にスポットを当てる展示が目立った。参加ギャラリーは、売上よりもあまり知られていない作家を前面に押し出した、美術機関から注目を集めるような展示を重視しているように見えたが、初日から売り上げの報告は途切れなかった。

以下、2025年のフリーズ・ソウルで見るべき10のベストブースをご紹介しよう。

1. SAC Gallery(SACギャラリー)

SACギャラリーは、まだ認知度が高くはないタイのアーティストで映画監督のプラパット・ジワランサンの個展「アジア家族の肖像」を開催するという大胆な策に出た。これはアーティストへ投資を行うという同ギャラリーの方針が示されている。展示されているのは、タイにおける家族構造や、社会的に課せられる期待、世代の変化の検証を通じて現代アジアのアイデンティティの複雑な力学を探求する3つのビデオ作品だ。その中でもジワランサンの作品に対するアプローチは、異なる文化的文脈にわたって家族の役割の進化を追跡した《寄生家族》(2021-23)のような物語主導の作品によく現れている。

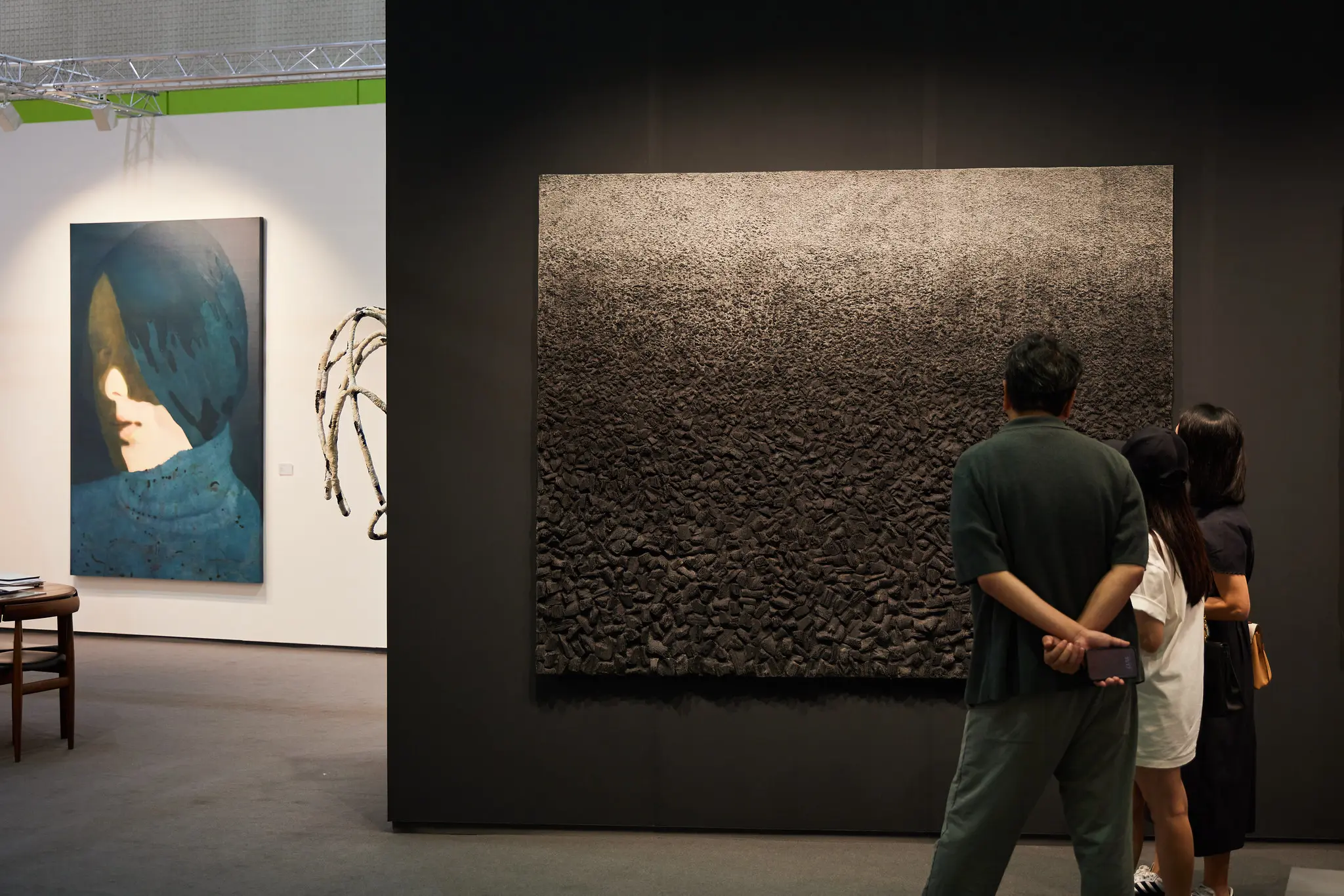

2. Sun Gallery(サンギャラリー)

1977年に創業し、これまで500回以上の展覧会を開催してきた韓国屈指の老舗、サンギャラリーのフリーズ初参加は初日の業界人の話題をさらった。同ギャラリーオーナーのイ・ソンフン(Lee Sunghoon)は、キアフを主催する韓国画廊協会の会長でもある。フリーズでは、韓国の女性単色画家の第一人者、イ・チュンジ(Lee Chungji)が1990年代に発表した「MURUE」シリーズを展示した。イは国内の有名美術館に作品を所蔵されている画家ではあるが、長らく注目されてこなかった。フランス語のmur(壁)とrue(通り)を組み合わせて名付けられた同シリーズは、ローラーを使ってキャンバスに顔料を塗り、その後ナイフで削って質感のある単色の表面を作り出すという独特のプロセスを特徴としている。

3. Arario Gallery(アラリオ・ギャラリー)

13人のアーティストによる作品が展示されているアラリオ・ギャラリー(Arario Gallery)のブースで最も印象的な作品は、巨大なクリーチャーと瓦礫が並ぶ怪獣映画の撮影現場を連想させるインスタレーションだ。映画のワンシーンを連想させる作品を手がけたのは1983年に韓国で生まれたドン・ソンピル(Don Sunpil)。アニメのフィギュア文化を没入型彫刻に転換し、ハイアートとローアートの境界を問う彼の作品は、特撮や美少女フィギュアを取り込んだハイブリッドなオブジェクトや、不完全さを意図的に残した複製品を特徴とする。そこには、大量生産と職人技という相反する要素の緊張関係が探られている。

4. CON_(コン)

アジアの新進ギャラリーをショーケースする「フォーカス・アジア」では、東京・日本橋に拠点を置くCON_が来場者を足止めする展示を展開している。横手太紀による《Floating Rubble (when the cat's away, the mice will play)》(2022–25)は、視覚的な驚きだけでなく、通路をふさぐほどの物理的な存在感を放つ。取り壊された自身のスタジオのコンクリートを磁力で宙に浮かせ、ゴミ袋が会場の通路にはみ出す光景は、不気味な日常感覚を呼び起こす。マスメディアからデジタルメディアへの移行期に成人した26歳の横手は、この体験を重力や慣習に逆らうインスタレーションへと昇華させた。樹脂で複製した瓦礫やねじれた鉄線、浮遊する破片など、展示されている建築資材にはそれぞれ、「ポー」や「テン」といった愛称が付けられており、廃棄物との親密な関係を表している。

5. A Lighthouse Called Kanata(ア・ライトハウス・カナタ)

先月東京・表参道に移転したばかりのア・ライトハウス・カナタの展示作品のなかで印象深かったのは、堂本尚郎の《無題》(1966)だった。この作品は、虚空の開口部を思わせる尾崎悟のステンレス彫刻《can i see you》(2024)とは対称的な存在感を放っていた。ギャラリー関係者はこれを「忘れ去られ、失われた日本の宝のひとつ」と語る。堂本の作品は、ヒューストン美術館の手に渡った。

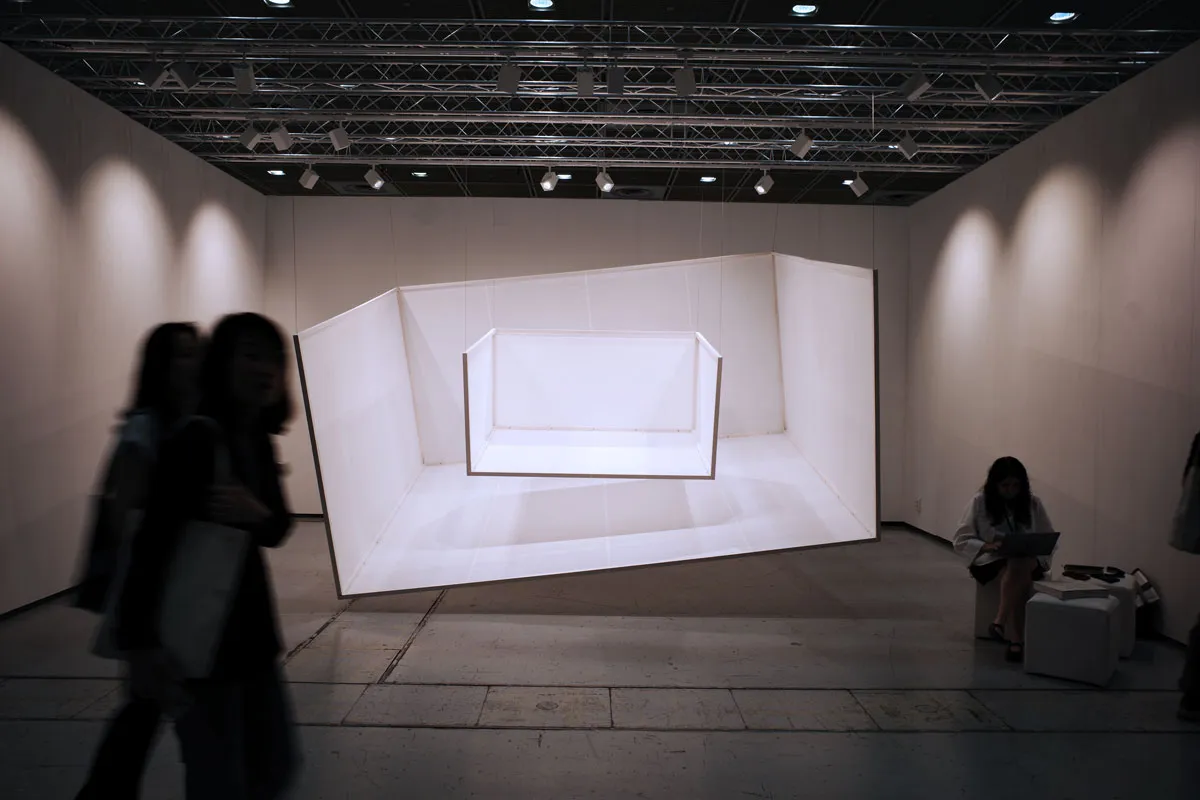

6. Dirimart(ディリマート)

イスタンブールに拠点を置くディリマート(Dirimart)のブースは、思わず首をかしげてしまう光景だった。一見すると何も置かれていないが、実際には縮小されたブースのレプリカ2点が宙に浮かんでいる。《Half of》(2025)と題されたアイシェ・エルクメンのサイトスペシフィックなインスタレーションは、多重構造の空間を演出する試みだ。マネージャーのディララ・アルトゥは、リスクを承知で挑んだ展示だと語り、来場者が約50平方メートルの空間に仕掛けられた層状の構造を探し出す好奇心に期待を寄せている。和紙と木材を用いた繊細な模型は、新しいオブジェクトを生み出すのではなく、既存の構造を再配置するというエルクメンの長年の実践を反映している。

7. Antenna Space and Commonwealth & Council(アンテナスペース、コモンウェルス&カウンシル)

北京のアンテナスペースとロサンゼルスのコモンウェルス&カウンシルのコラボレーションは、厳しい市場に直面しているギャラリーが、それぞれのリソースをいかに戦略的に共有できるかを示す好事例と言える。シームレスな融合を見せる両ギャラリーの展示作品には、褐色のフィルムがだらりと吊り下げられ、脱皮中の何かを思わせるロータス・L・カン(Lotus L. Kang)の《Molt (Woodridge–Basel–Seoul)》(2024–25)や、樹脂、布、プリントされたビニール、ファウンドオブジェを用いたリ・シュアン(Li Shuan)の洗練されたアッサンブラージュ《Our Lady of Sorrows》(2024)などがある。

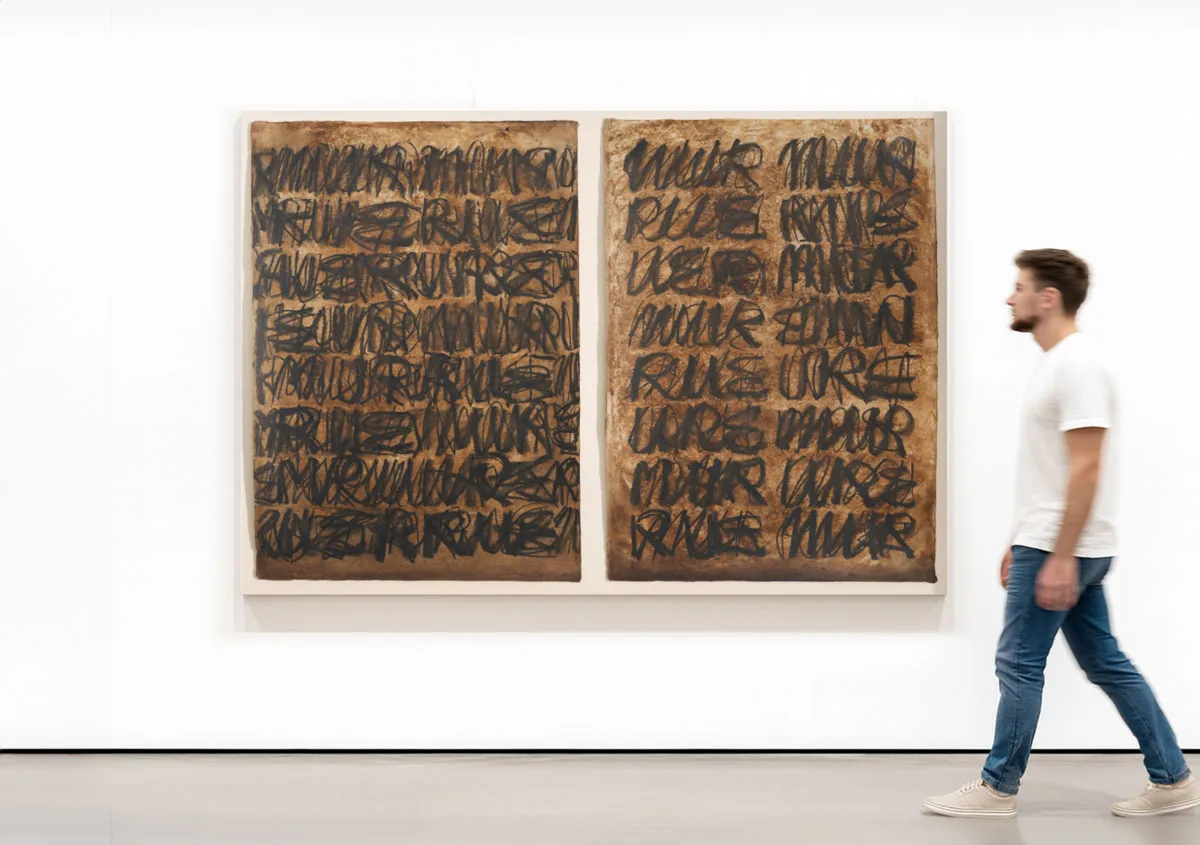

8. Hakgojae Gallery(ハゴジェ・ギャラリー)

マスターズ部門のハゴジェ・ギャラリーは「韓国の母」をテーマとした展示を行い、中心に置かれた18世紀の満月壺の周囲に9人の先駆的な韓国人アーティストの作品が並ぶ。パク・スグン(Park Soo Keun)が描いた戦後の女性たちのストイックな表情から、ペン・ヴァーレン(Pen Varlen)の《Mother》(1985)まで、ここでは顔が共通モチーフとなっている。ヴァーレンの分厚い絵の具の層からは深遠な憧れが感じられ、胴を上下2つに分けて作り、つなぎ合わせて焼成する満月壺の微妙な非対称性は、展示に美的な核と哲学的な枠組みを与えている。

9. Hauser & Wirth(ハウザー&ワース)

フリーズ・ソウルが始まったばかりの頃は、お付き合いで出展していると感じさせるギャラリーが多かった。しかし、今回フェアで会ったキュレーターは、今やその関係性が逆転していると指摘する。中でも逆転現象が如実に感じられるのは、ハウザー&ワースのブースだ。同ギャラリーの出品作の目玉、マーク・ブラッドフォードの大型三連画《Okay, then I apologize》(2025)は、フェア初日に450万ドル(約6億7000万円)でアジアのコレクターが購入を決めたが、同作は現在ソウルのアモーレパシフィック美術館で開催中のブラッドフォードの個展を戦略的に補完するものでもある。フェアと美術館のプログラムの時期を合わせるこうした戦略は、ギャラリーと文化施設との関係の変化を示している。このほかにもハウザー&ワースでは、取り扱い作家のルイーズ・ブルジョワとイ・ブルの2人が、それぞれソウルのホアム美術館とリウム美術館での展覧会をフリーズ・ソウルと時を同じくしてスタートさせた。ハウザー&ワースの初日の売上合計800万ドル(約13億3000万円)は単なる商業的成功にとどまらない、総合的なプログラムの一環と言えるだろう。

10. Pace Gallery(ペース・ギャラリー)

フリーズ・ソウルで、ペースはメガギャラリーがメガギャラリーたる所以を示している。それは、歴史の流れの中で現在を捉えながら未来を予見する役割だ。同ギャラリーのブースでは、さまざまな抽象画の系譜を見ることができる。ブースの中央には、アドルフ・ゴットリーブの《Expanding》(1962)や一般公開は初めてのユ・ヨングクによる《Water》(1979)といった巨匠の名作が展示され、フリードリッヒ・クナスやローレン・クインなど、最近ペースと所属契約を結んだ若いアーティストの作品も並んでいる。歴史に焦点を当てたペースの展示は、不透明な時代にあっても、美術館クラスの重厚な作品は売れることを再認識させてくれる。

from ARTnews