知ってるようで知らないシュルレアリスムの歴史:1936年〜現在の展評から

初めてシュルレアリスムの展覧会が美術館で開かれたのは、この芸術運動の初期段階のことだった。その頃は、運動のカリスマ的指導者であり、伝道師でもあったアンドレ・ブルトンがシュルレアリスム展を企画するのが通例で、1925年にパリのギャルリー・ピエールで開かれた初の展覧会以降、ほぼ毎回彼が仕切っていた。ブルトンは美術館では作品の選定や展示方法の指示ができないと知り、憤慨したという。

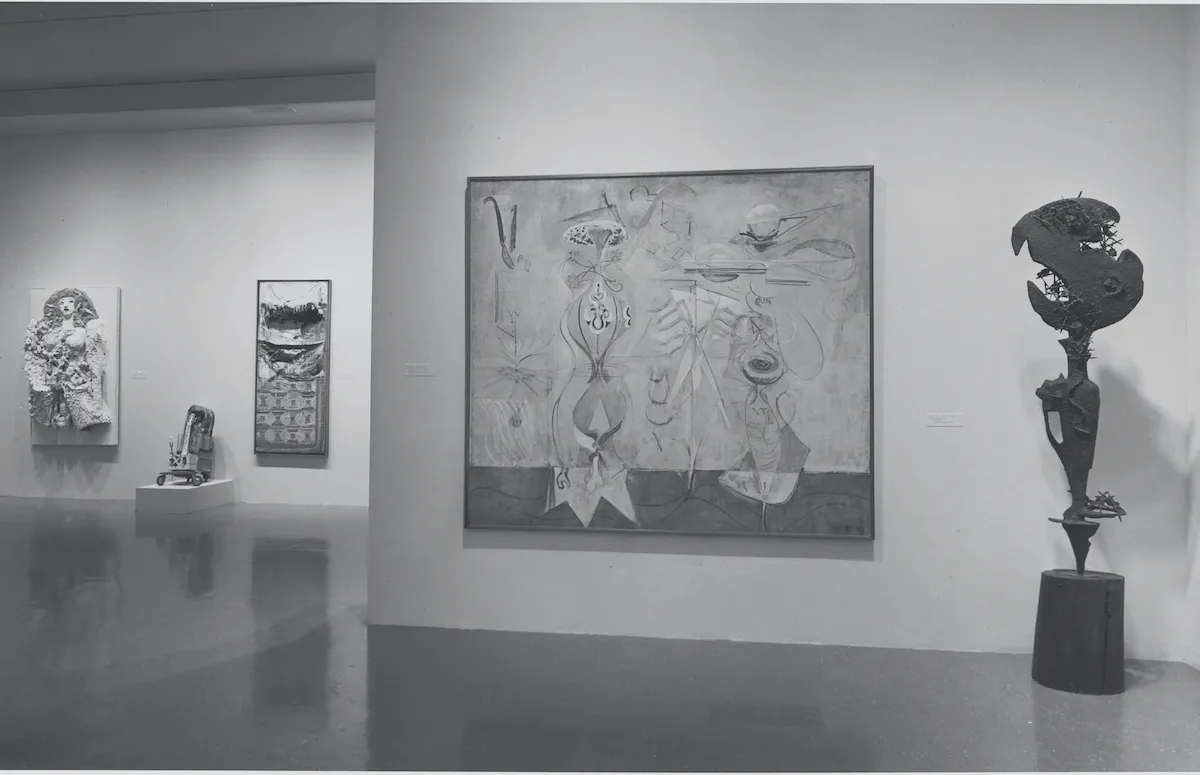

1936年、アルフレッド・H・バー・ジュニア(美術史家、ニューヨーク近代美術館〈MoMA〉の初代館長)の企画による「Fantastic Art, Dada, Surrealism(幻想芸術、ダダ、シュルレアリスム)」展が、MoMAで開催された。これは、同じ年に同美術館で行われた「Cubism and Abstract Art(キュビスムと抽象芸術)」展と対をなすもので、バーによれば、どちらも「近代美術の主要なムーブメントを客観的かつ歴史的に紹介する」シリーズとして実施されている。

ただ、バーはシュルレアリスムを注目すべき運動だと認めつつも、その評価については曖昧な態度を取っていた。これは、彼のキュビスムに対する態度とは明らかに異なる。バーは展覧会カタログの中で次のように書いている。「シュルレアリスムが物議を醸すものではなくなった時、きっとこのように振り返られることだろう。大量の凡庸で気まぐれな絵やオブジェ、後世まで残る多くの秀作、そしていくつかの傑作を生み出した運動だ、と」

シュルレアリスムに対する彼の曖昧なスタンスは、この運動をどう見せるかという展示構成の文脈にも影響している。「キュビスムと抽象芸術」の展示は、因果関係が明快な、モダニズムの直線的な系譜に沿って構成されたものだ。そこでは、印象派の荒い筆致は、いくつもの平面が切子状に重なり合うキュビスムへと移っていき、キュビストによるフォルムの解体から、シュプレマティズム(*1)やデ・ステイル(*2)の抽象的幾何学へと進んでいく。

一方、「幻想芸術、ダダ、シュルレアリスム」の展示には、そのように系統立ったものはない。「幻想芸術」という歴史を超えた緩やかな括りの中には、ジュゼッペ・アルチンボルド、ヒエロニムス・ボス、ウィリアム・ブレイクといった近代以前の寓話的な作家の作品から、子どもや精神病患者の作品、広告、さらにはウォルト・ディズニーのアニメに至るまで、様々なものが含まれている。

バーが示唆したように、シュルレアリスムは、キュビスムの展覧会をまとめ上げたような形式主義的な解釈とは本質的に相容れない。バーは、シュルレアリスムはブルトンの指揮のもと、1922年に燃え尽きたパリ・ダダの灰の中から誕生したと展覧会カタログに書いている。ダダのアナーキーな反理性主義を、より系統立った理論によって展開したシュルレアリスムは、無意識の探求に根差しているが、一貫した美的形式は取らない。同じカタログで、アーティストで作家のジョルジュ・ユニエが述べているように、シュルレアリスムはスタイルではなく、「精神的態度であり、探究の方法」だったのだ。

シュルレアリスムが形式において互いに矛盾する2つの方向性を取ったのはそのためだとバーは考えている。一方は、サルバドール・ダリ、イヴ・タンギー、ルネ・マグリットらの作品に特徴的な夢のイメージで、現実にはあり得ない光景がリアルな精緻さで描かれている。もう一方は、アンドレ・マッソンやジョアン・ミロによる、オートマティスム(*3)に基づいた生物のような擬似抽象表現だ。ユニエ曰く、シュルレアリストにとっては「芸術作品が形式的に何を表現しているかではなく、その隠された内容が重要」なのだ。

それから30年後の1968年、MoMAは回顧的にこの運動を見直す「Dada, Surrealism, and Their Heritage(ダダ、シュルレアリスムとその遺産)」展を開いている。同展のキュレーター、ウィリアム・ルービンは、ブルトンの死から2年経ったこの時、ヨーロッパのシュルレアリスムは生きた運動としては終わっており、前衛芸術のバトンはニューヨークの抽象表現主義やポップ・アートに引き渡されて久しいという見方をしている。

ルービンは、シュルレアリスムが一貫したスタイルよりも共通の思想を優先させたというバーの意見を踏襲しつつ、MoMAが標榜する形式主義的な近代美術の系譜の中に型破りな前衛芸術家を位置付けようと試みている。展覧会カタログの中で、彼は次のように書いている。「アーティストの制作過程がいかに過激であろうと、あるいは絵画以外の関心事に取り組んでいようと、彼は何らかの芸術の定義から出発している。それゆえ、ダダやシュルレアリスムの芸術家たちが取っていたポーズとは裏腹に、彼らは皆否応なしに、それ以前に存在した芸術との対話を強いられていたのだ」

美術評論家のクレメント・グリーンバーグによって文学的、反動的、学問的と酷評されたシュルレアリスムを、何とかして再びモダニズムの文脈の中へと引き戻そうとルービンは試みた。ただ、この展覧会の気負った語り口には、バーが抱えていた懐疑の要素が残っている。結局のところ、この展覧会が最も力点を置いているのは、タイトルにある「遺産」の部分なのだ。

ルービンの論じるところによれば、1940年代初頭に第二次世界大戦中のヨーロッパからニューヨークに逃れたシュルレアリストたちは、その時期には既にアーティストとしての発信力をほとんど失っていたが、米国に抽象表現主義が出現する触媒となった。英語圏の美術史で長く支配的だったこの解釈では、シュルレアリスムの主な功績は、アメリカの画家たちに新たな時代への扉を開くことだったとされている。新世代の画家たちはその扉をさっさと通り抜け、後ろを振り返ることはなかった。

シュルレアリスムは、批評家や近代美術史家からは懐疑の目を向けられていたかもしれないが、大衆には愛された。MoMAの展覧会はどちらも多数の観客を集め、複数の会場を巡回した。ルービンの企画は、「現在進行形のムーブメントの早すぎる記念碑化」だとして、イッピー(*4)、シカゴのシュルレアリスト、アナーキストの芸術家集団ブラックマスクのメンバーから抗議を受けたが、それがかえって展覧会への注目度を高める結果になった。大衆の理解の中ではシュルレアリスムの政治性は失われ、その代わりにダリという変人が象徴する、風変わりで奇抜なアートとして認知されるようになる。

1978年にロンドンのヘイワード・ギャラリーで開催された展覧会、「Dada and Surrealism Reviewed(ダダとシュルレアリスムを再考する)」は、さらに話を複雑にした。ここで打ち出された見方は、ダダとシュルレアリスムの中核を成したのは、小規模出版の雑誌や機関誌だったというものだ。自分たちの活動の成果を知らしめるための「最重要プラットフォーム」であると同時に、グループとしてのアイデンティティや集団的作家性を首尾一貫した形で表現するのに最も適した媒体だったというのがその理由だ。また、雑誌の重要性が強調されたことで、シュルレアリスム的な写真の利用にも新たに焦点が当てられた。すなわち、世界を切り取ることで立ち現れるイメージの探究や、実験的な撮影・印画技法などだ。

美術評論家のロザリンド・クラウスは、1981年のエッセイ「The Photographic Conditions of Surrealism(シュルレアリスムの写真的条件)」で、この展覧会を一つの転機として挙げながら、ルービンらが採用した従来通りの美術史観、つまり絵画や彫刻の特権化が、シュルレアリスム芸術の根本的な誤読につながっていると指摘している。クラウス曰く、写真はシュルレアリスムが最も重要な芸術的貢献を果たした媒体であるだけでなく、「シュルレアリスムの形式にまつわるジレンマ」、すなわち形式の欠如を理解するための鍵でもあった。クラウスが記号論に基づいて唱えたのは、ブルトンが曖昧に「痙攣(けいれん)的な美」と定義した概念の核心、ひいてはシュルレアリスム美学全般の核心は、シュルレアリスムの写真家が現実から引き出した不可思議なイメージに象徴されるような「表象に転化された現実の経験」ということだった。

1985年にワシントンD.C.のコーコラン美術館で行われた展覧会で、クラウスはこの議論をさらに発展させている。それは、ジェーン・リビングストンとの共同キュレーションで開催された「L’Amour Fou: Photography and Surrealism(狂気の愛:写真とシュルレアリスム)」展だ。クラウスが展覧会カタログに載せた難解なエッセーは、オクトーバー誌(*5)にも同時掲載され、展覧会そのものより大きな影響力を及ぼすことになった。その中で彼女は、シュルレアリスムをバロックの幻想としてではなく、フェティシズム的な逸脱の芸術として、また理論を投影するための理想的なスクリーンとして捉え直している。

2021年10月にニューヨークのメトロポリタン美術館で初公開され、現在ロンドンのテート・モダンに巡回中(2022年8月29日まで)の「Surrealism Beyond Borders(国境を越えるシュルレアリスム)」展は、シュルレアリスムの歴史を再び捉え直そうとする試みだ。

展覧会は流浪の象徴で幕を開ける。最初の展示作品であるマルセル・ジャンの《Armoire Surréaliste(シュルレアリスムの洋服箪笥)》(1941)は、蝶番付きの木製パネルに描かれた巨大なだまし絵だ。そこには、開いた洋服ダンスの扉や引き出しから遠くまで続く風景が現れる様子が描かれている。この作品は、1938年に夫婦で一時的にパリからブダペストに移り住んだジャンが、戦争でパリに戻れなくなっている間に制作された。ここでは、日常のありふれた物が夢に変わるというシュルレアリスムでおなじみの表現が、より具体的かつ政治的に切実な意味合いを帯び、別の場所に通じる秘密の通路への渇望を表している。冒頭を飾るこの作品が示しているように、「国境を越える」シュルレアリスムというコンセプトは、自発的かどうかにかかわらず、移動する人々や概念から来ている。

この展覧会が伝えるシュルレアリスムは、ブルトンによって規範やメンバーが決められた戦間期のパリのムーブメントではなく、いくつもの時代と場所で発明と再発明が繰り返されてきた思想だ。その場所とは、プラハ、ベオグラード、ポルトープランス、メキシコシティ、東京、カイロ、シカゴ、そしてもちろんパリ。ブルトンが創立した最初のサークルも、相互につながった複数の結節点の一つとして存在する。ある意味、この展覧会が提示するのは、シュルレアリスムは単なる芸術運動ではなく、もっと拡散したものだという見方だ。それは、何らかの現象、ネットワーク、空気中を伝わる衝動かもしれない。あるいは、この展覧会の主任キュレーター、ステファニー・ダレッサンドロとマシュー・ゲイルがカタログ・エッセイの中で説いているように「リゾーム状(網状)の接続性」のモデルという解釈もできるだろう。

冒頭を飾る作品にジャンの《Armoire Surréaliste》を持ってきたのは、この展覧会が提案する、微妙かつ重要な歴史観の見直しを示唆するものでもある。まずは時期の問題だ。この作品は、一般にシュルレアリスムの全盛期とされる時期より後のものだが、その制作時期はシュルレアリスム運動の終わりではなく、ほぼ中盤に当たるとしている。実際のところ、この展覧会では戦前よりも戦後の作品の方が多い。次にジャンルの問題がある。構成上の都合のためか、あるいは伝統回帰のためか、絵画が再びシュルレアリスムの中心に据えられている。写真とオブジェ(さまざまなファウンド・オブジェが彫刻のように展示されている)はサブセクションに分類され、メトロポリタン美術館ではそれぞれ別の小展示室で展示されていた。

ジャンが描いた想像上の扉から出発するこの大規模な展覧会は、大きく分けられたテーマごとにセクション分けされて展開していく。それぞれのセクションは異なる時代や地域の作品を交えたものになっており、パリという都市や伝説的な戦間期を特別扱いしていない。最も大きなセクションの一つである「夢の仕事(The Work of Dreams)」では、いくつもの作品が長く続く壁一面に遊び心たっぷりに展示されている。そこには、マックス・エルンストの《ナイチンゲールに脅かされる2人の子ども》(1924)のような、シュルレアリスムの夢のイメージを代表する作品の横に、作家の地元以外ではあまり知られていない作品が並んでいる。

ポーランド系ユダヤ人の画家エルナ・ローゼンスタインの《Ekrany(スクリーン)》(1951)には、殺された彼女の両親の頭部が白と黒で描かれ、題名の通り、スクリーンに投影されたかのように鮮やかなブルーの背景の上に浮かんでいる。背後の不気味な夜の森が暗示するのは、悪夢のような記憶だ。作者の両親は、1942年にナチス占領下のポーランドから一家を脱出させるはずだった業者に森の中で殺されている(エルナはこの事件を生き延び、戦争中は身を隠していた)。

スカンダー・ボゴシアンの《Night Flight of Dread and Delight(恐怖と歓喜の夜間飛行)》(1964)は、エチオピア生まれのこの作家がパリに住んでいたときに制作したもので、翼を持つ生き物たちが宇宙空間へと飛び出す様子を描いた天空のパノラマだ。作品には、コプト美術、ネグリチュード(*6)、ヴィフレド・ラムやロベルト・マッタのシュルレアリスム絵画、ナイジェリアのマジックリアリズム作家エイモス・チュツオーラの著作などの影響が見られる。

理性や秩序への反発に焦点を当てた「理性を超えて(Beyond Reason)」というセクションでは、ブルジョア家庭の優雅な部屋の暖炉から飛び出して中空に浮かぶミニチュア列車を描いた、ルネ・マグリットの《La Durée Poignardée(釘付けにされた時間)》(1938)などの典型的な作品も並ぶが、解説文が優先的に紹介しているのは、日本の「科学的シュルレアリスト」たちの作品だ。彼らは、当時日本で台頭していたプロレタリア芸術運動家からの現実逃避的だという非難に対し、「理性を武器に戦う」と主張していた。古賀春江の《海》(1929)は、今回の展覧会で傑出した作品の1つだ。潜水艦やドイツの飛行船、工場の断面図など、マスメディアが伝えるテクノロジーのイメージを組み合わせて描いた機械化された海の風景を、手を高く上げた若い女性が指揮している。水着を着て帽子をかぶったこの女性は、「西洋美人」の絵葉書セットから引き写されたものだ。

別のセクション「Revolution, First and Always(革命。最初に、そして常に)」では、荒涼とした風景の中で自らをバラバラに解体する身体を描いたダリの《茹でた隠元豆のある柔らかい構造(内乱の予感)》(1936)と、モザンビークの画家マランガタナ・ングウェニアが1967年に制作した無題の作品が並置されている。1960年代にポルトガルからの独立運動を行なったモザンビーク解放戦線のメンバーとして戦い、政治的迫害を受けたこの画家は、自らの体験の寓意として、血まみれの爪や牙を持つ怪物が群がる野原を描いている。

こうしたテーマ別セクションに挟まれる形で、ひとまわり小さなセクションが設けられ、グループ活動が特に盛り上がった世界各地の「収束点」を紹介している。運動の宣伝機関として、また情報センターとして1924年にシュルレアリスム研究局が設立されたパリ。1938年に発表したマニフェスト「退廃芸術万歳!」で、芸術はいかなる国家イデオロギーからも独立しているべきだと訴えた芸術家集団、「芸術と自由(Art et Liberté/al-Fann wa-l-Hurriyya)」の活動拠点だったカイロ。第二次世界大戦中や戦後に、ブルトン、レオノーラ・キャリントン、レメディオス・バロ、バンジャマン・ペレ、ウォルフガング・パーレン、アリス・ラホンなど多くのヨーロッパ人亡命者が集まったメキシコシティ。亡命者たちと交流を深めた地元の前衛グループ、特にコンテンポラネオス誌に関わっていた一派は、当時のメキシコ芸術の主流だった壁画に代わる表現を熱心に探っていた。

また、1966年にシカゴで結成された反体制的なシュルレアリストのグループは、「芸術作品」を発表するよりも、反戦の扇動活動や直接行動、地下出版に力を入れていた。もう少し大まかな括りとしては、「ハイチ、キューバ、マルティニーク」がある。これらの島々は作家同士の交流の場というよりは、影響力のあるアーティストや作家が断続的に本国との間を行き来していた場所だ。ここではキューバの画家ラムや、マルティニークの作家、エメ・セゼールとシュザンヌ・セゼールなども紹介されている。彼らは、シュルレアリスムを取り入れながらも、それをさらに厳格で政治的な、反ファシズム、反植民地主義という解放のビジョンへと展開させている。

シュルレアリスムを「旅、亡命、強制移住」の芸術として打ち出す視点を補強するかのように、一般にはあまり知られていない放浪のアーティストを紹介するセクションもある。この中には、イリノイ州生まれの黒人詩人でジャズ・ミュージシャンのテッド・ジョーンズ、メキシコシティで発行されていた雑誌「ディン(Dyn)」に関わっていたドキュメンタリー写真家のエバ・サルツァー、スペイン人画家のエウヘニオ・グラネルなどがいる。

スペイン内戦を左派側で戦ったグラネルは、共和国政府崩壊後にスペインを離れ、最初はドミニカ共和国へと逃れた。だが、当地の軍事独裁政権に追われる身となり、グアテマラに移ったものの、そこで影響力を増していたスターリン主義者の芸術家や作家の一派と衝突して、すぐに追い出されてしまう。1950年にプエルトリコ大学で職を得た彼は、ニューヨークに移るまでの7年間、この島にシュルレアリスムを紹介する役割を担った。この展覧会では、不思議な生物のようなものを描いたグラネル自身の絵と並んで、彼の教え子たちのシュルレアリストが結成したグループ、「El Mirador Azul(青い展望台)」のメンバーによる作品が展示され、流浪の画家が後世に残した影響力を示している。

「Surrealism Beyond Borders」は、10年ほど前からトレンドになっている「グローバル展」に連なるものだと言える。たとえば、ニューヨークのユダヤ美術館で開かれた「Other Primary Structures(その他の重要な構造)」(2014)や、ミネアポリスのウォーカー・アート・センターで行われた「International Pop(インターナショナル・ポップ)」(2015)といった展覧会は、西欧と北米という限られた地域で起こったとされる有名な芸術運動についての再考を促すものだ。そして、それらが従来考えられていたよりはるかにダイナミックで、地理的に分散していたという新たな歴史観を提示している。

今回のシュルレアリスム展と他のグローバル展の違いは、シュルレアリスムが当初から明確に国際性を打ち出していたということにある。これは、シュルレアリスムの神話と自己イメージの一部を形成する特徴でもあった。世界中で立ち上げられたシュルレアリストの最初期のサークルは、「シュルレアリスム宣言」が出版された直後に東京とベオグラードで出現している。ブルトンの考えに忠実に従うかどうかは地域によってスタンスが異なり、各サークルはその地の状況に合わせてシュルレアリスムの概念を取り入れた。シュルレアリスムの持つ順応性のゆえに、世界各地のアーティストは自らが望むものをそこから引き出すことができた。たとえば、現状の否定、ブルジョワ的な秩序の拒絶、植民地権力への抵抗、社会的・政治的制約の撤廃などだ。

また、パリのサークルもフランス人だけのものではなく、マン・レイ、マックス・エルンスト、マグリット、ダリ、ミロなど、著名メンバーの多くが外国人だった。こうした点は、バーやルービンによる伝統的な論考でも認められている。彼らは主に、それをブルトンの啓蒙的専制主義や、パリの運動が前衛のビジョンを普及させるのに大成功したことの表れとして捉えている。つまり、「Surrealism Beyond Borders」展が行ったことは、歴史観の全面的な再定義というよりも、優先順位や力点の変更だと言えるだろう。

同展では年代順の構成をせず、また大方において地理的な括りも避けることで、キュレーターたちはこれまでの認識を覆そうとした。それは、シュルレアリスムが主としてパリの運動であり、ブルトンによってパリから離れた土地(主に植民地)に遺されたものであるという認識だ。1950年代にコロンビアやトルコで実践されたシュルレアリスムが、1920年代のフランスの革新性を後追いで再現したものに過ぎないという考えを彼らは否定している。ブルトンの交友関係の輪の中にいたアーティストも、その外にいたアーティストも、等しくシュルレアリスムの戦略やキーワードを発信しているというわけだ。

ところが、このテーマ別のアプローチには、ブルトンらが設定した規範をほとんどそのまま受け入れているという難点がある。パリのサークルが運動の理論と実践の中核だと位置付けたカテゴリーとコンセプトを無批判に受け入れ、そこに他地域の作品を当てはめたことで、それぞれのセクションは雑然とした印象を与える。多くの場合、展示作品のすばらしさが説得力に欠けるカテゴリー分類の弱点を覆い隠しているが、そうでないセクションではこれが露呈してしまう。

たとえば、オートマティスムのセクションの解説文には困惑させられる。この概念を紹介するため、ブルトンの最初のシュルレアリスム宣言の代わりに、1940年代にアレッポで出版され短命に終わったシュルレアリスムの雑誌、「シュルレアル(Surreal)」が引き合いに出されている。それなのに、その雑誌もアレッポのシュルレアリストたちの作品も展示されておらず、代わりに退屈な抽象表現を中心とした雑多で凡庸な作品が並んでいる。

この展覧会で最もひどいのは、おそらくフランスの画家ジャン・ドゥゴテックスの巨大絵画「L'espace dérobé(隠された空間)」(1955)だろう。白地にアンフォルメル風の濁った色の線が塗られているこの平凡な作品は、大きな壁面を占めている割には、シュルレアリスムが戦後に辿った軌跡についてほとんど語るところがない。このアーティストがシュルレアリスムのグループに加わったことがないのを考えると、さらに展示の必要性に疑問が湧く。

解説文によると、ブルトンがこの作家のファンだったらしいが、そのこと以外には何の変哲もない作品で、もっとふさわしい選択肢があったのではないかと思わされる。たとえば、無意識に塗られたジェッソ(地塗りに用いる白色の顔料)の上に砂を投げて生じた形と、そこからの連想によって構図が決定されるアンドレ・マッソンの1920年代の砂絵のように。単に伝統に逆らいたいという理由以外に、わざわざこの作品をオートマティスムの例として取り上げる意味はあるのだろうか?

さらに、このアプローチは主題に光を当てながら、同時にそれを曖昧にさせてもいる。シュルレアリスムの実践がいつ、なぜ、どのようにして各地に定着したのか、異なる時期のそれぞれの社会的・政治的状況下でどんな意味を持ったのかを歴史的文脈の中で説明するのを避けているためだ。

たとえば、チェコの映像作家、ヤン・シュヴァンクマイエルがプラハの春の前に隠れて制作した短編映画《Byt(部屋)》(1968)では、何かが取り憑いたようなアパートに閉じ込められた男が右往左往する様子が描かれる。ありふれた日常が奇妙なものに転じるこの作品と、ゴミを接写して彫刻のように見せたブラッサイの写真《Involuntary Sculptures(意図せざる彫刻)》(1932)には、どこに共通点があるのだろうか。あるいは、ソラリゼーション技法を用いたラウル・ユバックの写真との共通点は何だろう。劇作家ハインリッヒ・フォン・クライストがアマゾネスの女王を題材に1808年に書いた悲劇にちなんで《Le Combat des Penthésilées(ペンテジレーアの戦い)》(1937)と題されたユバックの写真の中では、いくつもの断片化した身体が絡み合っている。

これら3点の作品が一緒に展示されている、「The Uncanny in the Everyday(日常の中の不気味さ)と」というセクションでは、シュルレアリスムの写真家たちが「日常に潜む疎外感の鉱脈をいかに利用したか」を探っているらしい。だが、実際には、根本的に異なる作品を混ぜこぜにした、ただの奇妙な写真の寄せ集めになっている。

これは、この展覧会のテーマ別セクションのほとんどに言えることかもしれない。学術的で充実した内容のカタログは、こうした文脈上の空白の多くを埋めてくれている。だが、特定のサークルや現象に焦点を当てた数十の短いエッセーの寄せ集めという形式のせいで、全ての要素が集合した時に立ち現れる一貫した視点は得られない。意図的なのかもしれないが、だからといって不満が消えるわけではない。

この展覧会では、テッド・ジョーンズという魅力的な人物を紹介するためのコーナーが設けられている。彼は子どもの頃に、叔母の雇い主だった白人たちが捨てた「ミノトール(ミノタウロス)」などの前衛雑誌を通してシュルレアリスムに出会い、その世界に傾倒した。そして、1960年代初頭にパリでブルトンに偶然会った後、正式に運動に参加したという。しかし、何度も展覧会を訪れ、カタログをよく読んだものの、彼が参加した時点で誰がグループに属していたかは分からずじまいだった。

それでもなお、この展覧会がいくつかの成果を上げていることは否定できない。その1つは、キュレーター・チーム(ダレッサンドロとゲイル、それにカリーヌ・ハーマンド、ショーン・オハンラン、ローレン・ロサティ)による膨大なリサーチだ。そのおかげで、シュルレアリスムの歴史の中で周縁的だった数多くの人物に光が当たることになった。彼らは今後もっと広く知られるようになるだろう。

そして最も重要な成果は、アートの世界の覇権がパリからニューヨークへと移行したのと同じ時期、つまり第二次世界大戦勃発前にシュルレアリスムは息絶えたという、長年信じられてきた説を打ち消したことだ。この展覧会がはっきりと描き出しているように、シュルレアリスムは大西洋を挟んだ2つの都市が作る軸の外で、戦後の世界秩序の変化に呼応するように、新しい形を取るようになった。

だが、この展覧会は、根本的な疑問に答えていない。それどころか、その問いに対する暫定的な答えを出すことさえも拒否している。それなしでは展覧会が示そうとする物語が、方法論的な優柔不断さの重みで崩れてしまうような疑問だ。それは、あるアーティストをシュルレアリストと定義する基準は何か、ということだ。

この展覧会では様々な作家が取り上げられているが、作品の選択基準は曖昧だ。明確にシュルレアリスムのグループに帰属する者、正式メンバーにはならず、その活動や集いに参加した「共に歩んだ仲間たち」、またエクトル・イポリットやマリア・イスキエルドのように、自らの関心や意思とは無関係に、その作品がブルトンからシュルレアリスムであると認定された芸術家もいる。

さらに、シュルレアリスムに直接関わりがなかった作家たちも含まれているが、その中には草間彌生(本人は自分の作品にシュルレアリスム的な要素はないと明言している)や、2003年にイラク取材中に地雷で亡くなったイラン人フォトジャーナリストのカーヴェ・ゴレスタンなどがいる。ゴレスタンが選ばれたのは、彼の他の作品とは異質な作風の1976年の写真シリーズ「Az Div o Dad(悪魔と野獣)」のためだ。この印象的な合成写真のシリーズは、長時間露光で作られている。シャッターを開放したまま、カメラの前にカージャール朝の君主や動物などのアーカイブ画像を代わる代わる置きながら組み立てられた作品だ。

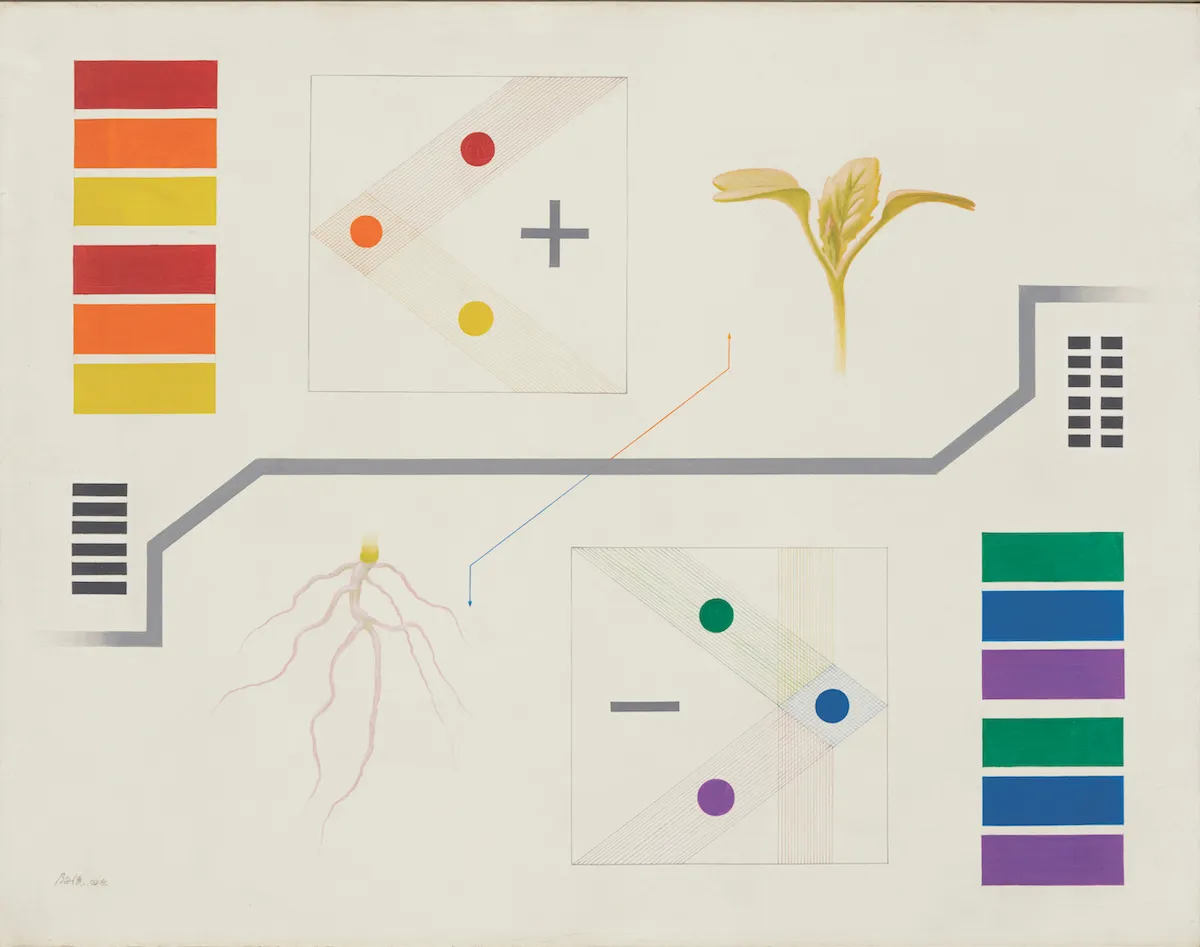

一方、北脇昇の削ぎ落とされた図面のような絵《周易解理図(乾坤)》(1941)は、作家本人の認識はともかく、本展で展開されるシュルレアリスムの関心事とは根本的にかけ離れているように感じられ、戸惑いを禁じ得ない。この展覧会は、幅広い作品を受け入れようとするあまり、シュルレアリスムの定義を無意味なまでに希薄化させてしまった。そして、非時系列的な構成が、これに拍車をかけている。キュレーターたちは個々の作家がシュルレアリスムといかに関わったのか、その詳細を掘り下げることなく、自分たちが見出した作品同士の類似性やテーマへの親和性を優先している。

ダレッサンドロとゲイルの驚くほど回りくどい序文は、この曖昧さを利点として押し出している。思うに、この曖昧さは「グローバル展」という事業そのもの、そしてそれに必然的に伴うはずの規範形成や改革に対するためらいを反映しているのではないか。この展覧会は、古い主役を新顔に置き換えること、勝者を選ぶこと、埋もれていた傑作を新たに見出すことを尻込みしている。そして、シュルレアリスムを定義不可能で非定形なもの、今はやりの表現を使うならば「vibe(雰囲気)」として捉えたいと考え、どんな立場を取ることも拒否しているのだ。

その結果として、逆説的にかつてないほど存在感を増しているのはパリの“教皇”だ。それも、展示ではさほど前面に出てこないにもかかわらず。シュルレアリスムとは何か、あるいは何だったのか、という明確な定義がない以上、異質なアーティストやグループをまとめる接点として、全ての道は最終的にブルトンを経由することになる。

結局のところ、この展覧会は、説得力を持ってブルトンを台座から引きずり下ろすことに失敗したかもしれない。また、書き換えようと試みた既成の物語に代わる首尾一貫した物語を提示することはできなかったかもしれない。だとしても、その幅広い視野は何かを生み出す力を秘めている。そして、いつの日か書かれるであろう、より完全で複雑なシュルレアリスムの歴史の可能性を示唆しているのだ。(翻訳:野澤朋代)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年4月4日に掲載されました。元記事はこちら。