市原研太郎評:Mind the gap, please!(ギャップにご注意!)グローバル化ただなかのアートフェア【後編】コロナ禍以後

2021年、新型コロナのパンデミックが猛威をふるう香港で政治が不安定化し、最終的に中国共産党が2020年に制定した国家安全保障法を厳しく適用することで権力を掌握した。たしかに、今年返還25周年を迎える香港の民主化運動とアートマーケットとの直接的な結びつき(連帯)はない。したがって、新型コロナ禍が香港を見舞い民主主義勢力の市民への激しい弾圧があった後でも、Art Basel Hong Kongは海外から実際に訪れる顧客をあてにすることなく継続されてきた。だが、アートと民主主義の連携は暗黙の了解事項である。民主主義のサポートなくして表現の自由は実現されないのだ。

今、世界が韓国を選ぶ理由

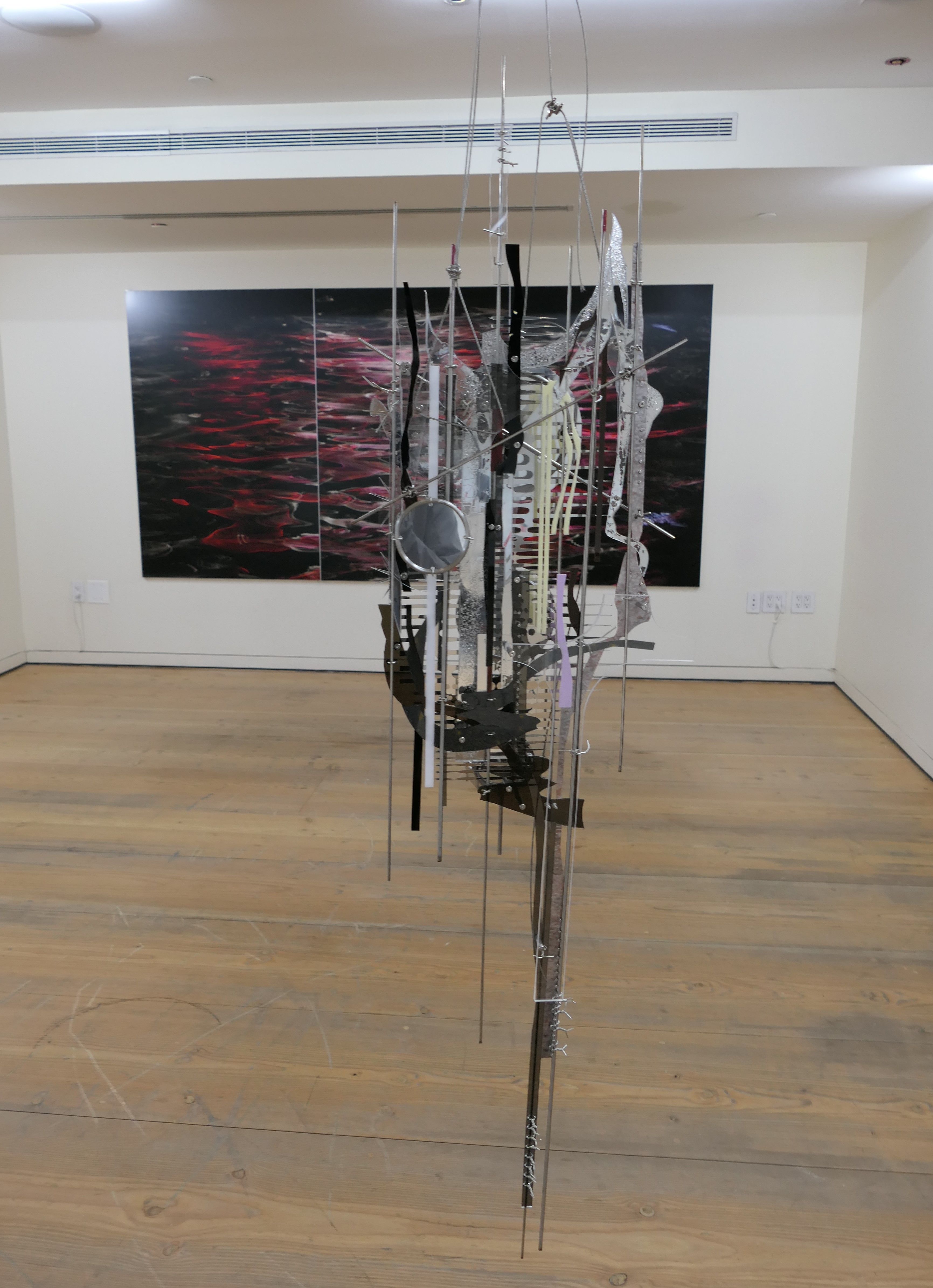

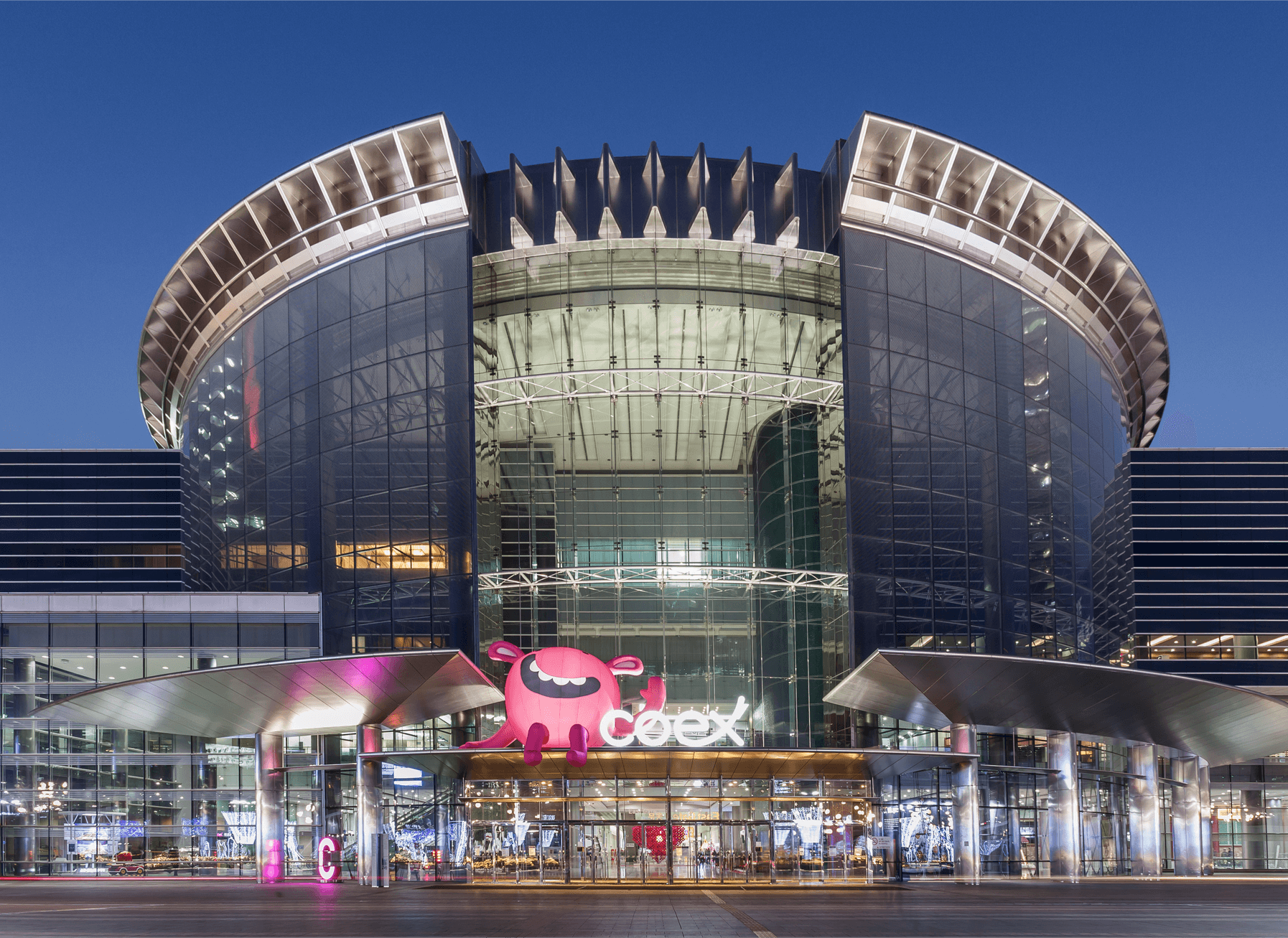

香港を包み込むこの不穏な政治情勢の裏で、東アジアにおいてアートの生命線の自由が脅かされる香港の代替となるようなグローバル・アートマーケットの拠点の模索が行われた。その候補として浮かび上がったのが、東京ではなくソウルである。Frieze Seoul(写真①)が今秋開催されることになったのだ(9月2日~5日)。なぜ、ソウルが選ばれたのか? 答えはいたってシンプル、ソウルはアートフェアを開く準備がすでに整っていたのである。

まず、素地として国際的なアートフェアの実績を積み重ねている。その経験の母体が、現行のKIAF(2002年~。今年はFriezeと同時開催)である。また、欧米に出自をもつ有力ギャラリーが、現在ソウルに7軒(東京は3軒)、グローバル・マーケットで活動する地元の大手ギャラリーもKukjeを筆頭にいくつかある。加えて、大企業や富裕層のコレクターと付属の私設美術館、国立の現代美術館とアートセンターの存在があれば、アートフェアが必要とする制度的・経済的インフラは十分だろう。それが東京を凌駕(りょうが)することは確実である。

しかし、これ以上に重要な条件が、前編の末尾で述べたグローバルなアートマーケットが護持する美術史的な価値のコンテキスト(アートフェアのバックボーン)の共有ではないか? それが韓国にはあって日本にない。そのないことを看(み)て取れるのが、毎年3月に東京で開かれているアートフェア東京である。

日本のアートフェアに生じる「ギャップ」

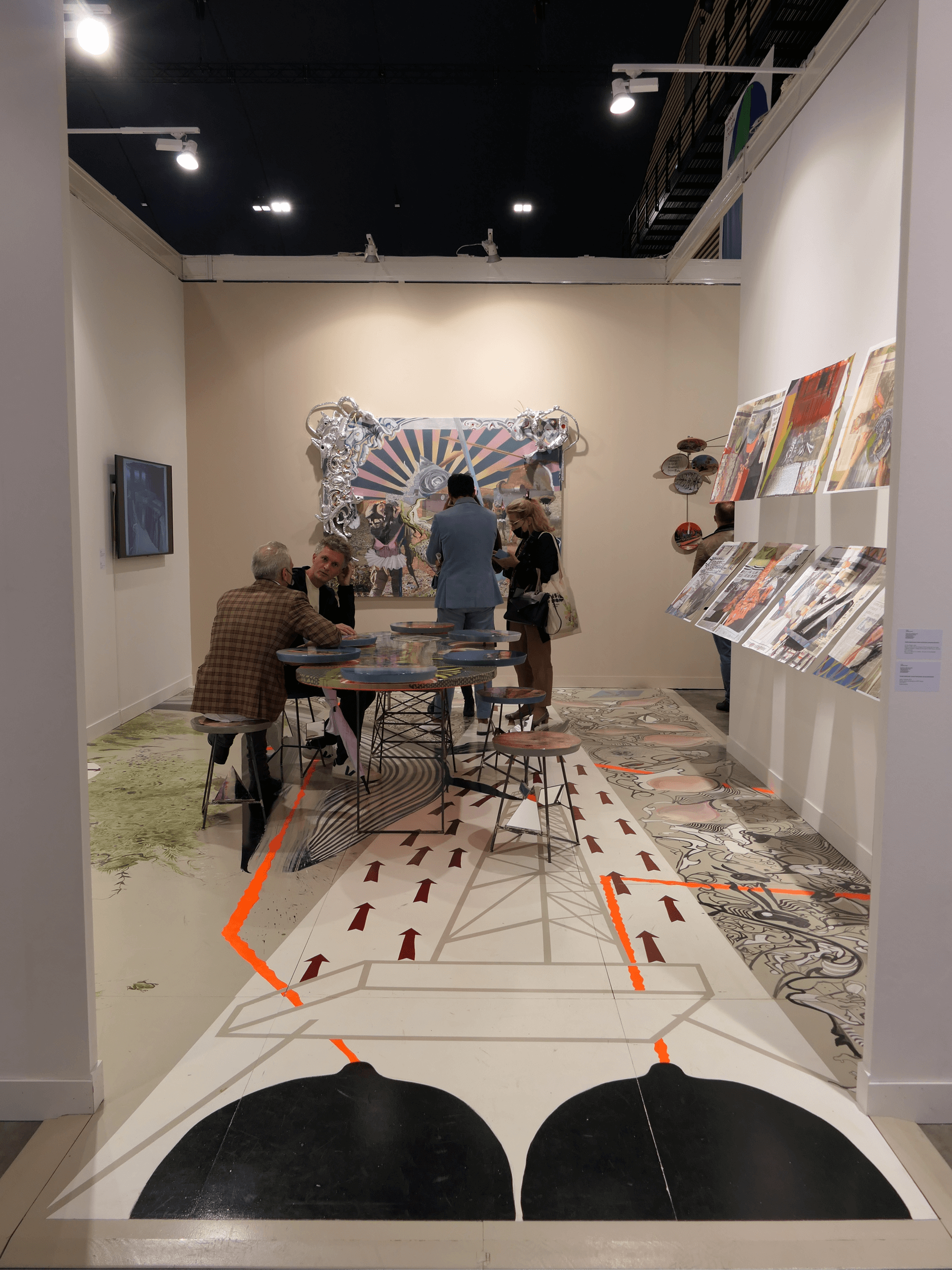

アートフェア東京(写真②)は、海外の国際的なアートフェアと違って、外国のギャラリーの出展がほとんどないドメスティックなフェアである。代わりに会場のブースを占めるのは、日本文化を構成するアンティーク、クラフト、日本画からサブカルまで種々雑多な所産のオンパレードである。それらに近現代のアートを付け加えたパスティーシュ(*1)なアートフェアの形態は、私がここまで挙げてきた近現代アートに限定された海外のどのフェアとも異質である。その意味で、アートフェア東京は世界的にユニークなフェアといえるが、グローバルなアートマーケットで開かれるフェアの備える条件(モダンからポストモダンまでの美術史のコンテキスト)が決定的に不在である。

*1 雑多なものの寄せ集め、ごたまぜの状態。

写真② アートフェア東京の会場風景(2021年) 撮影:市原研太郎(以下同)

日本にその歴史がないから当然と嘯(うそぶ)いてしまえばおしまいだが、とにかくこの欠落が、アートフェア東京にグローバル・マーケットとの間のギャップを生み出す。とはいえ過去に、東京に「国際的」なアートフェアがなかったわけではない。アートフェア東京の前身の国際コンテンポラリーアートフェア(NICAF)が、それだ。第1回は1992年。ところが、アートフェアの機運が高まったこの時代がよくなかった。91年のバブル崩壊の余波で、日本経済はいわゆる「失われた20年」の憂鬱(ゆううつ)な低迷期に突入したのである。それは現在までおよそ30年続いている。

そのため、当初出展していた海外のギャラリーは、取引が成立しないと見るやさっと姿を消し、20世紀末を通して先細ったフェアは、1990年代後半フェスティバルに衣替えした(アートフェアとして活動したようだが)。そのNICAFが、21世紀に入った2005年、「アートフェア東京」と改称して蘇(よみがえ)る。だが今度は、国際的でもコンテンポラリー・オンリーでもなく、ハイとローのパスティーシュなドメスティック・フェアとして。

上述の「ギャップ」が非常に厄介である。国内にいるとギャップが見えないのは無論だが、その彼方の外の世界(外国)が見えないのだ。逆の立場だと、外の世界から日本が見えない。それが、日本のアートマーケットが海外から閑却(不幸な見落とし?)される境界のアンビギュアス(あいまい)な構造ではないか? けれども、マーケットの経済規模なら具体的な数字を提示することで伝達できる。ところが日本への差別が証明されたとしても、グローバル・マーケットをリードする欧米や中国との規模の差は歴然としている。そうであれば、海外から日本は魅力的なマーケットに映らないかもしれない。またNICAFの挫折が、海外のギャラリーの記憶に残っているとも考えられる。

ともあれギャップの生まれる一番の要因は、アートフェアのグローバル化の必要条件であるあのバックボーンの有無ではなかろうか? 再度確認しておくと、このバックボーンとは、アートフェアが顕在的(フェアに現代のみならずモダンアートのセクターが含まれる理由の一つ)ないし潜在的に、モダンからポストモダンまでの歴史的コンテキストをグローバルスタンダードとして前提していること、である。いずれにせよアートをめぐる経済規模と価値尺度のギャップを放置しておけば、いつまで経っても島国日本のアートマーケットはグローバルの大陸に接岸されることはない。

ここまでが、アートフェアをめぐる世界とは異なる日本の特殊な状況である。では新型コロナウイルスのパンデミック以後、世界のアートフェアにどのような変化があるのか、その様子を、グローバル化するアートフェアの主役を演じているArt Baselの動向とともに素描してみたい。

コロナ禍を越えて、世界のアートフェアに見た現状と希望

アートフェアの黎明期のバーゼルのArt Baselが困難な状況に置かれていたことは、本稿の前編で述べた。その後、グローバル化の端緒となった1990年代を経て2000年代に入ると、Art Baselはバブルの大波に乗り破竹の勢いでそのテリトリーを広げていった。思わぬ反動のリーマンショックを難なくクリアし、アートフェア、つまりマーケットのグローバル化は目覚ましい成長を遂げていったのだ。前編で取り上げたArt Baselのマイアミと香港が、最前線の橋頭堡(きょうとうほ、*2)であり、その輝かしい勝利の証しだった。

*2 敵地などに入って作戦をするため、足場として築く拠点のこと。

Art Baselが、グローバル化の最前線ではなく、反対にヨーロッパの中心に位置するパリで新たなフェアを開催すると発表したとき、関係者の誰もが驚いたのではないか? しかもパリは、伝統的にFIACがアートフェアを主催してきたので、Art Baselが入り込む余地はなかったはずである。ところがパリの先達であるFIACを差し置いて、2022年Paris+とタイトルされたフェアを行うことが、Art Baselによって宣言されたのだ。かつてニューヨークでも、古株のThe Armory Showに対抗するかのようにFriezeが乗り込んできたが、ニューヨークは元来マーケットとして魅力的ではないので、フェアの成果の争奪戦は痛み分けの様相を呈している。

だが、パリはアートをめぐる状況がまったく異なる。Art Basel自身が認めるように、パリはマーケットとして非常に有望である。その最大の推進力となるのが、2021年にグランドオープンしたBourse de commerceという名称の美術館(写真③)である。世界で一二を争うコレクターであるピノーが創立したこの美術館は、彼が蒐集した膨大な数の現代アートの作品を展示するために特別に設計された巨大なスペースである。と同時に、ヨーロッパの近代化と植民地主義を象徴する建築物で、アートを取り巻く歴史を実感できる記念碑的な装置でもある。グローバル化するアートマーケットの果たした功績の究極の結晶が、この美術館であり、それがパリに誕生したことは、ヨーロッパが将来的にアメリカからアートを奪還するきっかけとなるエポック・メイキングな出来事と評価されても大袈裟ではないだろう。

写真③ Bourse de commerce

さてアートフェアのグローバル化の話に戻れば、新型コロナの感染拡大の直前、2008年のバブル崩壊による数年の冷え込みを除いて、盤石の体制で多数化してきたと思われるグローバルなアートフェアに微妙な狂いが生じ始めていた。前触れは、またしてもThe Armory Showである。その衰退が覆い隠しがたくなりつつあったのだ。グローバルの指標となるメガや大手ギャラリーが、アートフェアを見捨てたかのごとく、次々と離脱していったのである(The Armory Showが2021年から会場を変更しているのは、この非常事態への対応か?)。メガや大手に関して、20年はZwirnerのみ出展。Gagosian 、Hauser & Wirth、それにPaceやWhite Cubeは不参加だった。これでは、ニューヨークのアートフェアのメインを張るどころか、グローバルの形容すら付与できないフェアに退行しているではないか。

新型コロナ後の別の異変は、やはり出展ギャラリーに関わる変化だった。2022年のFrieze New York(2012年~)は、新型コロナ以前に200あった出展ギャラリーが、21、22年と60にまで減少している。念のためFriezeとThe Armory Showを弁護しておくと、現代アートの中心であるニューヨークは、元々フェアの環境として不適格だった。美術館やギャラリーを訪れるアート・ラヴァーは他のどの大都市も追いつけないほど多いが、ニューヨークの富裕層は地元のフェアで作品を購入しないのである。ならば彼らはどこで買い求めるのか? ニューヨークにあるギャラリーか、アメリカではArt Basel Miami Beachが開かれるマイアミで入手するのだ。

さて、同じくニューヨークのIndependent(2010年~)は、Friezeのように出展ギャラリーが減少していないものの、かなりの入れ替えがあった(写真④)。Independentの場合、参加メンバーが固定され、ここ数年マンネリ化していたので、出展ギャラリーの入れ替えがあったことはフェアの風通しをよくしたと思われる。しかし、会場の雰囲気はあまり変わらないというのが、私の偽らざる感想である。選考する主催者の側が同じであれば、いくらギャラリーを取り換えても代り映えがしないのは当然だろう。

写真④ 2022年のIndependent出展ギャラリー一覧

ちなみに、ロンドンと並んで現代アートのメッカであるニューヨークにふさわしい最先端の表現を提供してきたIndependentで、常連や若手のギャラリーのなかに、最先端を誇示する洗練されたギャラリーがあったことは喜ばしい。CLEARING(写真⑤)とDowns & Ross(写真⑥)には、グローバル・フェアの「バックボーン」の果ての出口戦略をほのめかす作品が飾られていたのだ。おそらく、出口は1つではないだろう。それらとは対極的な表現の試みも、ニューヨークの新進ギャラリーLOMEX(写真⑦)のブースにあったのだから。

写真⑤ CLEARINGに展示されたCalvin Marcus作品

写真⑥ Downs & Rossに展示されたJiang Cheng作品

写真⑦ LOMEXに展示されたValerie Keane作品

フェアの出展ギャラリーの数や入れ替えは、もっぱら新型コロナの影響だと思われるが、新型コロナ後に完全に元に戻るかというと予断を許さない。2008年のバブル崩壊を引き合いに出すまでもなく、グローバル化は経済の成長が不可欠なので、先進国の政策次第では経済が深刻な不況の局面に陥るかもしれないからだ。アメリカの異常な物価高騰を目の当たりにすると、そうしないかぎり市民の生活がいずれ立ち行かなくなることは明白である。

2022年のニューヨークに先立って去年の10月、私は新型コロナウイルスの感染が収まる気配のないパリの地を踏んだ。だが、ヨーロッパはすでにパンデミックに倦(う)み果て、入国制限が緩和されたこともあり、市中はアジア圏はさすがに少ないがEU域内からの観光客であふれていた。そのなかで、前述のパリのアートフェアFIACが開催されたのだ(写真⑧)。

写真⑧ FIAC会場のグランパレ・エフェメール

1年半ぶりに間近に見るフェアは、まるで生まれて初めて作品に対面するかのような新鮮な空気に包まれていた。映像を除いてアート作品は、オンラインではなく現実に鑑賞しないとわからないと痛感した。だが、その興奮も束の間、いつもフェアで接する作品群と入場客に圧倒されて立往生した。この小休止で見えてきたことがある。それは、新型コロナのパンデミック以前のフェアとのかすかな、しかし決定的な違いだった。新型コロナ禍を契機に、アートフェアというマーケットの活動が、パンデミックに苦しむ社会に目を向けざるを得なくなったと思われたのだ。

ここで現代アートの直近の歴史をおさらいすると、20世紀末に始まる多文化主義のトレンドが発展して21世紀になり、社会的・政治的表現が優勢になった。それは、この傾向の作品が、マーケットと対になってアートシーンを構成する国際展(世界各地で開かれるビエンナーレが中心となっている。とくにヴェネチア・ビエンナーレとドクメンタが有名)の大半を占めることで明らかである。

マーケットは、このオルタナティヴ(*3)なアートの潮流を無視できなくなったのではないか? しかしながらマーケットは社会的・政治的なものを回避する性質があり、そのシンボル的存在のアートフェアで、この類いの作品にぶつかることはめったにない。にもかかわらず、2021年のFIACのギャラリー・ブース(写真⑨、⑩)に、そのような傾向をあらわにする作品があったことは、マーケットも新型コロナ禍を経験して社会的・政治的課題に着目するようになった証しではないか。

*3 主流の方法に代わる新しいもの。

写真⑨ FIACギャラリーブース、In Situ-fabrienne leclercに展示された政治的な展示作品(作家はRamin Haerizadeh、Rokni Haerizadeh、Hesam Rahmanian)

写真⑩ FIACギャラリーブース、Art:Conceptに展示されたエコロジー的な展示作品(作家はMichel Blazy)

FIACのついでに、このメイン・フェアに対するサテライトとして位置づけられるフェア、Paris International(2015年~、写真⑪)の印象を綴(つづ)っておこう。この意欲的な若いフェアの展示作品は、参加ギャラリーが立地するローカルの文化の特徴が、以前にも増して強く出ていた。これなども、新型コロナのパンデミックによる地域間(本フェアではEU内)の分断が作品に表出された好例だと思われる。この現象はグローバル化とは正反対のローカル化を意味するが、前者によって表現が均一化するのを防ぐという点で、偶然の成り行きながら興味深い効果を生んでいた。とはいえ、展示作品が現代アートに属することのコモンセンス(共通感覚)は、あの「バックボーン」の背景なしには考えられない。したがって、ギャラリーのローカルな文化的差異は、90年代に端を発する多文化主義に由来するものではない。

写真⑪ Paris Internationalのエントランス

さて末尾になったが、2023年7月に東京で開かれる国際的なアートフェア、Tokyo Gendaiについて短く言及しておこう。まず、この勇気ある冒険に賛辞を贈りたい。現在のように日本独特の形態ではあるが、それに自足して日本と海外の間に横たわる、見えない「ギャップ」に気づかず、孤立したローカルに安住するのか? そうではなく、グローバルの未知の秘境として日本の隠された希少資源の採掘を自らに課していくのか?

この冒険の成否の条件は、ハード(経済)とソフト(アート)の両面で既述のギャップを冷静に分析し、それを埋めてグローバルと接続する努力を惜しまないことである。おそらく、これが「ギャップ」を解消する最後のチャンスではあるまいか。だからTokyo Gendaiが実を結ぶことは、日本の浮上の決め手となる。そうでなければグローバルなアートマーケットに参入する千載一遇のチャンスを、東京は逃すことになるだろう。

前編はこちら。