リンダ・ノックリン著「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」Vol.1──フェミニスト美術史家が突きつける問い【アートで祝う国際女性デー】

US版ARTnewsの1971年1月号に掲載されたリンダ・ノックリンによる大作「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか」を、国際女性デーの機会に、今日から4日間にわたって紹介する。Vol.1は議論の前提をなす仮説、次に「ヌードの問題」、「女性の業績」と「成功事例」、そして「ローザ・ボヌール」と「結論」と続く。当時40歳だったノックリンは、この論考によって一躍フェミニストの美術史家として注目されるようになった。執筆から現在までの50余年の間に進化がなかったとは言わない。しかしそこにある鋭い問いは、今こそ読むに値する。

最近(*1971年当時)、アメリカで盛り上がりを見せているフェミニストの活動は、確かに解放を目指すものではあるが、関連する他の急進的な運動と同様に、その原動力は感情に根ざした個人的、心理的、主観的なものである場合がほとんどだ。そうした活動は、現状に対するフェミニストの批判が自動的に提起する基本的な知的問題の歴史的分析よりも、今この時代の喫緊の課題に重きを置いている(原注・出典1)。しかし、あらゆる革命がそうであるように、フェミニストの革命も、最終的には現在の社会制度に組み込まれたイデオロギーを問い直すのと同じ熱意をもって、歴史学、哲学、社会学、心理学など、さまざまな学問領域の知的・イデオロギー的基盤に正面から向き合うことを求めるものだ。

人は既存の秩序を自然で自明なものとして受け入れる傾向があると、19世紀の哲学者ジョン・スチュアート・ミルは示唆しているが、これは私たちの社会的慣行だけでなく、学術調査や研究の分野にもあてはまる。よって、学術研究においても、「自然」だとされる前提を疑い、「事実」とされる多くのことは神話に根ざしているのだと明らかにしなければならない。そして、それを行うには、女性のアウトサイダーとしての立場、つまり、中立的とされている「one:人」(実際には、普遍的とされている白人男性の視点、暗にすべての学問的主体として存在する隠された「he:彼」)ではなく、異端的な「she:彼女」という立場そのものが、単なる「主観的な偏り」という障壁になるどころか、明らかな利点となるのだ。

美術史の分野では、西洋の白人男性の視点こそがスタンダードとして無意識に受け入れられている。だが、これが不適切であることが、単に道徳的・倫理的な理由やエリート主義的であるという理由だけでなく、純粋に知的な観点から証明できるのではないか。実際、それは可能なのだ。美術史だけでなく歴史研究全般において、多くの場合、本来存在するはずの別の価値体系、つまり歴史研究の普遍的な視点に割り込んでくる別の主体の存在が考慮されていないことを、フェミニスト批評は明らかにする。それと同時に、それらの学問の自己充足的な考え方や、メタ歴史的なナイーブさを暴きだすのだ。

全ての学問分野がかつてより自覚的になり、それぞれが内包する言語体系や構造そのものに先入観が組み込まれていることが意識されるようになったいま、現状を自明なものとして無批判に受け入れることは、知的な意味で致命的となりかねない。ミルは、男性による支配を、真に公正な社会秩序を構築するために克服すべき多くの社会的不正義の1つとして捉えていた。それと同じように、私たちは白人男性の主観による暗黙の支配を、より適切かつ正確に歴史を理解するために修正すべき知的歪みの1つと考えることができるだろう。

(ジョン・スチュアート・ミルのように)熱意のあるフェミニスト的知性こそが、時代の文化的・イデオロギー的限界とそれに特有の「プロフェッショナリズム」の枠を超え、単に女性をめぐる問題だけでなく、この学問分野における重要な問題の立て方そのものに偏見と不備があることに光を当てることができる。いわゆる「女性の問題」は、真面目で確立された学問領域の本質から外れた、マイナーかつ周辺的な問題、滑稽で些末な問題ではない。それどころか、それは新たな地平を切り開くための触媒、知的な道具になりうるもので、基本的で自明のものとされる前提を問い直し、これまでにない別種の内的な問いを立てるためのパラダイムを提供する。そしてさらに、ラディカルなアプローチで確立された他の専門領域の新たなパラダイムとの連結を可能にするのだ。

「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」というごくシンプルな問いは、もし適切に答えることができたなら、ある種の連鎖反応を引き起こせる。美術史という単一の分野にとどまることなく、歴史や社会学、あるいは心理学や文学にまで視野を広げ、単に都合の良い、あるいは自己生成的な問いではなく、現代に生きる私たちにとって本当に意味ある問いについて考えるのに、いまだ伝統的な専門分野の中だけでこと足りるという先入観を議論のスタート段階から取り払うのだ。

偉大な仕事を成し遂げることは女性には不可能なのか?

ここで改めて、おなじみの問いが暗に意味していることを考えてみよう(文言を少しアレンジすれば、ほとんどすべての分野に当てはめることができる)。「もし本当に女性に男性と同程度の能力があるなら、偉大な女性芸術家(あるいは作曲家、数学者、哲学者)がこれまで1人もいなかったのはなぜなのだろう?(あるいは、こうした分野で知名度のある女性がほんの少数しかいないのはなぜなのか?)」

「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」 この問いは、いわゆる女性の問題について交わされるほとんどの議論の通奏低音として、非難がましいトーンで鳴り響いている。フェミニストの「論争」に関わる、ほかの多くのいわゆる「問い」と同様に、この問いかけは問題の本質を捻じ曲げ、狡猾にもそれ自体のうちに答えを内包しているのだ。「偉大な女性芸術家は存在しない、なぜなら偉大な仕事を成し遂げることは女性には不可能だからだ」というのがそれだ。

このような問いの背後にある先入観は、実にさまざまな形をとっており、それぞれ洗練の度合いも違う。ペニスではなく子宮を持つ人間は特筆すべきものを生み出せないことの「科学的な証明」もその一例だ。あるいは、男女平等がほぼ実現して久しいにもかかわらず(そして不利な立場に置かれている男性も多いのに)、女性はいまだに視覚芸術分野で大きな成果を残せていないという無邪気な驚きもそうだ。

こうした問いを投げかけられたフェミニストの最初の反応は、まるで餌を釣り針と錘ごと丸呑みするかのごとく、正面からそれに答えようとすることだろう。具体的には、歴史上の才能ある、または十分に評価されていない女性芸術家の例を示すことだ。地味ながら興味深い多くの作品を残した作家に光を当てたり、花の絵を専門とした画家やダヴィッドの影響を受けた画家たちなど、埋もれていた女性作家を「再発見」してその業績を讃えたり、ベルト・モリゾは実はそれほどマネに依存していなかったと証明してみせたり、というように。要するに、世間からあまり注目されないマイナー作家を専門とする学者のように、自分の研究対象の重要性を主張してみせるやり方だ。

たとえば、1858年のウェストミンスター・レビュー誌に掲載された女性芸術家に関する野心的な論考(原注・出典2)のように、フェミニスト的な観点から書かれたものや、アンゲリカ・カウフマンやアルテミジア・ジェンティレスキについての最近の学術研究(原注・出典3)などの試みは、女性の業績や美術史全般に関する知識を深めるという意味では確かに価値がある。とはいえ、そうした仕事は「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いの背後にある先入観を正すものではない。それどころか、それに答えようとすることで、暗黙のうちにその否定的な含意に加担してしまうのだ。

スイス生まれのアンゲリカ・カウフマンは、その多作なキャリアのほとんどをイタリアで過ごした。《音楽と絵画の間でためらう自画像》(1791)は、寓話と肖像画を組み合わせた作品だ。Photo: Wikimedia Commons

「女性特有のスタイル」など存在しない

この問いに答えるもう1つの方法は、今日の一部のフェミニストがそうしているように、問いの前提をわずかにずらすやり方だ。そこでは、女性の芸術には男性の芸術とは違う種類の「偉大さ」があると主張し、男性のものとは形式的にも表現的にも異なる、女性の置かれた状況とそこでの経験に基づいた女性特有のスタイルが存在すると仮定する。

この方法は、表面的には十分妥当なものに思える。一般に、女性の経験や社会的な立場は男性とは異なっており、そのためアーティストとしても男性とは違うと考えることができるかもしれない。また、集団としての女性的経験を表現しようというアーティストが多数出現し、互いに連携して芸術運動を展開するようになれば、そのスタイルは「女性的な芸術」とは言えないまでも、フェミニスト芸術だと呼べるかもしれない。ただ残念ながら、こうした潮流は可能性としては存在するものの、今のところ実現はしていない。

ドナウ派、カラヴァッジョに影響を受けた画家たち、ゴーギャンを中心としたポン=タヴァン派、青騎士と呼ばれる表現主義のグループ、キュビストなどの作家たちは、明確に定義された様式や表現上の特徴によって見分けられる。だが、個々の女性芸術家をつなぐ共通項としての「女性らしさ」があるようには思えない。これは文学における女性作家に関しても言えることだ。文芸評論家のメアリー・エルマンは、著書『Thinking about Women』(原注・出典4)で、こうした共通項を見出そうとする、破壊的で矛盾に満ち、男性的な紋切り型の批評に見事な反論を展開している。

つまり、アルテミジア・ジェンティレスキ、ヴィジェ=ルブラン夫人、アンゲリカ・カフマン、ローザ・ボヌール、ベルト・モリゾ、シュザンヌ・ヴァラドン、ケーテ・コルヴィッツ、バーバラ・ヘップワース、ジョージア・オキーフ、ゾフィー・トイバー=アルプ、ヘレン・フランケンサーラー、ブリジット・ライリー、リー・ボンテクー、ルイーズ・ネヴェルソンなどの作品に共通する、ほのかな女性らしさのエッセンスなどというものはないのだ。

サッフォー、マリー・ド・フランス、ジェーン・オースティン、エミリー・ブロンテ、ジョルジュ・サンド、ジョージ・エリオット、ヴァージニア・ウルフ、ガートルード・スタイン、アナイス・ニン、エミリー・ディキンソン、シルヴィア・プラス、スーザン・ソンタグといった文学者たちについても同様のことが言える。こうした芸術家や文学者の例を見れば、女性だから互いに似ているとは言えず、むしろ、同時代や考え方が近い作家と共通点を持つことが分かるだろう。

男性よりも女性芸術家の方が内省的な傾向があり、その表現は男性より繊細で微妙なニュアンスに富んでいると主張する者がいるかもしれない。しかし、上に挙げた女性画家のうち、ルドンより内省的な画家がいるだろうか? コローよりも繊細でニュアンスに富んだ絵具の使い方をする者はいるだろうか? フラゴナールとヴィジェ=ルブラン夫人の作風はどちらがより女性的だろうか? 「男性的」か「女性的」かのどちらか一方に分類しなければならないとすれば、そもそも18世紀フランスのロココ様式が「女性的」だということではないだろうか?

可憐さ、はかなげな繊細さ、上品さが女性的スタイルの特徴だと仮定したとして、ローザ・ボヌールの《馬の市》には華奢なところなど微塵もなく、ヘレン・フランケンサーラーの巨大なカンバスには可憐で内向きなところはない。家庭生活や子どもがいる情景は女性に限らず、ヤン・スティーンやジャン・シメオン・シャルダンも描いている。印象派では、モリゾやメアリー・カサットと同様に、ルノワールやモネもこうしたモチーフを描いている。いずれにせよ、特定の主題を選んだりそれを専門に描いたりすることは、スタイルと同一視されるべきではなく、ましてや女性的スタイルと同一視されるべきではない。

問題は、フェミニストたちが考える女性らしさの定義よりも、むしろ、芸術とは何かという定義にあるが、それについてはフェミニストのみならず多くの人が誤解をしている。芸術というのは、個人が感じたことの直接的、個人的表現、個人の内面生活を視覚言語で表したものだと単純素朴に考えられている節があるが、芸術作品がそのようなものであることはほとんどないし、偉大な芸術作品がそうである場合は皆無だ。芸術作品を作るには、一貫したフォルムの言語を操る必要がある。そうした言語は時代的な慣習、図式、表現体系に多かれ少なかれ依拠している場合もあれば、そこから自由である場合もある。

だがいずれにせよ、それは教育機関や徒弟制などで先達の指導を受けたり、または個人で長い時間をかけて試行錯誤をしたりしながら学びとり、獲得していかなければならないものだ。芸術の言語は、カンバスや紙の上の絵具や線として、また石や粘土やプラスチックや金属のフォルムとして具現化される。芸術とは、お涙頂戴の物語や、そっと耳打ちされる打ち明け話などではないのだ。

研究や評価が不十分な、興味深く才能のある女性芸術家は数多くいるが、実際のところ私たちの知る限り、この上なく偉大な女性芸術家はいない。同じように、偉大なリトアニアのジャズピアニストも、偉大なエスキモーのテニス選手もいない。いてほしいとどんなに願っても、この事実は変わらないのだ。残念なことだが、歴史的・批評的証拠をいくら操作してもこの状況は変えようがない。また、男性優位の視点による歴史の歪曲のせいにすることも難しいだろう。

親愛なる姉妹たちよ、事実としてミケランジェロやレンブラント、ドラクロワやセザンヌ、ピカソやマティス、そしてごく最近ではデ・クーニングやウォーホルに匹敵する女性は存在しないのだ。彼らに匹敵するアフリカ系アメリカ人作家が存在しないように。もし、「隠れた」偉大な女性芸術家が実際に多数いたというのなら、あるいは、本当に女性の芸術には男性の芸術とは異なる基準があるというのなら(ただし、この2つは両立しない)、フェミニストたちは何のために戦っているのだろうか? 女性が芸術の世界で男性と同じ地位を獲得しているのであれば、現状を変える必要はないのだから。

ユディト・レイステルの《陽気な酒飲み》は、彼女の署名として知られる「J」の文字と、右上中央にある1629年の日付が発見されるまで、フランス・ハルス作だと考えられていた。Photo: Wikimedia Commons

しかし実際には、芸術の分野でもそれ以外の多くの分野でも、状況が今も昔も変わらないのは誰もが知っている。白人で、できれば中産階級で、とりわけ男性として生まれる幸運に恵まれなかった女性を含むすべての人々は、能力を活かせず抑圧的で意欲をそがれる環境に置かれてきた。親愛なるきょうだいたちよ、非は私たちの運命やホルモン、月経周期や体内の空洞にあるのではなく、社会制度と教育にあるのだ。教育には、さまざまなシンボルや記号やメッセージで織りなされたこの世界に生まれ落ちた瞬間から、私たちに起こる全てのことが含まれる。科学、政治、芸術といった、白人男性の特権が幅を利かす専門領域において圧倒的に不利な立場にあったにもかかわらず、多くの女性や黒人が非常に優れた業績を残してきたのは、実のところ奇跡的だ。

「女性の問題」が突きつける本当の問い

「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いの意味について真剣に考え始めると、あることに気付かされる。それは、最も重要な問いの立て方によって、世界の状況に対する私たちの意識がいかに条件付けられ、しばしば改ざんされてきたのかということだ。私たちは、東アジアの問題、貧困の問題、黒人の問題、そして女性の問題が存在すると当然のように受け止めている。だが私たちはまず、これらの背後にある「問い」を誰がどのような目的で立てたのかを考えなければならない(たとえば、ナチスによる「ユダヤ人問題」が意味するところを思い出すのもいいだろう)。

情報が瞬時に伝わる今の時代にあっては、良心の呵責を覚える行為を権力者が正当化するため、すぐに「問題」が作り出される。ベトナムやカンボジアでアメリカ人が起こした問題を、アメリカ人は「東アジア問題」と呼ぶが、東アジアの人々はもっと現実に即して「アメリカ問題」と見ているのではないか。いわゆる貧困問題は、都市のスラム街や貧しい地方の住人にとっては「富の問題」かもしれない。同じく皮肉な理由から、白人問題はその反対の黒人問題へと変換される。いま私たちが直面している状況を「女性の問題」として捉えることも同じ論理の逆転だろう。

さて、「女性の問題」は、人類のあらゆる「問題」と同じく(人間に関わるさまざまな事象を「問題」と呼ぶようになったのは、比較的最近になってからのことだ)、このままでは「解決」はまったく期待できない。なぜなら人間の問題を解決するには、状況の本質を再解釈するか、「問題」の側の立ち位置やプログラムを抜本的に変える必要があるからだ。

すなわち、芸術分野であっても他分野であっても、女性の状況は支配的な男性エリートの視点で捉えるべき「問題」ではないのだ。女性が自分自身を、実際には平等ではないにしても、潜在的に平等な主体であると考え、自己憐憫や現実逃避的な言い訳に走ることなく、自らの置かれた状況を構成する事実を直視する覚悟を持たなければならない。それと同時に、平等に業績を上げることが可能になるだけでなく、社会制度によってそれが積極的に奨励される世界を作るために、情熱と知的コミットメントをもって自分の置かれた状況を見つめなければならないのだ。

一部のフェミニストたちは楽観的にも、女性に完全に平等な権利を与えることが自分たちのためにもなると、男性の大部分がそう遠くないうちに理解するだろうと主張している。また、伝統的に「女性的」とされる領域への参入を拒んだり感情表現を否定したりすることで損をしていると、男性自身が気づくだろうという期待もある。だが、芸術の分野だろうがそのほかの分野だろうが、そうした変化を期待することは、まったく現実的ではない。結局のところ、本当に男性が入れない領域はほとんどないのだ。

伝統的に男性的ではないとされる分野でも、十分な権威や責任、やりがいが伴えば、立派な仕事だと認められる。赤ちゃんや子どもと関わるのは「女性的」だとされているが、男性は小児科医や児童心理学者としてステータスを得ることができ、かつ単純作業は看護師に任せられる。また、キッチンで創造性を発揮したい男性は、シェフとして名を馳せることができる。そしてもちろん、「女性的」と言われることの多い芸術の分野で自己実現したい男性は、画家や彫刻家になることができる。それに比べて多くの女性は、ボランティアの美術館補助員やパートタイムの陶工の仕事で満足せざるを得ない場合が多い。学術分野では、教員や研究者としてではなく無給あるいはパートタイムの研究助手やタイピストとして、またフルタイムの乳母や家事労働者として働きたいと思う男性がどれだけいるだろうか?

特権的な立場にいる者がそれにしがみつくのは必然で、たとえそれがどんなに小さな特権であっても変わらない。何らかの大きな権力によって引き剥がされるまで、頑なにしがみつくものなのだ。

このように、芸術やその他の分野における男女平等や、女性への権利の移譲が実現するかどうかは、個々の男性の善意や悪意、個々の女性の自信や卑屈さにかかっているのではない。私たちの社会制度の構造そのものが持つ性質と、それがその内部で生きる人間に植え付ける現実認識にかかっているのだ。100年以上も前にジョン・スチュアート・ミルが指摘したように「普通のことは何事も自然に見える。女性が男性に従うことは普遍的な慣わしなので、そこからの逸脱はごく自然に不自然に見える」(原注・出典5)。

ほとんどの男性は、口先では平等を願うと言っていても、自分たちにあまりに有利なこの「自然な」秩序を手放したくない。さらにミルが鋭く指摘したように、女性にとって問題はより複雑だ。ほかの抑圧された集団やカーストとは異なり、男性は女性に服従だけでなく無条件の愛情をも要求するからだ。女性はしばしば男性優位の社会の要求を内面化し、かつ、物資的な豊かさや快適さに囲まれることで力を弱められている。中産階級の女性が自由になろうとすれば、非常に多くものを失うことになるのだ。

1885年頃にトマス・エイキンズが撮影した、ペンシルベニア美術アカデミーの彫塑クラスの様子。女子学生は男性ヌードモデルの代わりに牛を使って学んでいる。Photo: Courtesy Pennsylvania Academy of the Fine Arts/Charles Bregler’s Thomas Eakins Collection, Purchased with the Partial Support of the Pew Memorial Trust

もしピカソが女の子として生まれていたら?

「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いは、間違った解釈と誤解でできた氷山のほんの一角に過ぎない。水面下には、「当たり前とされている前提」の巨大で暗い塊が潜んでいる。その前提とは、芸術の本質とその状況的付随物について、人間の能力の本質、特に卓越的な能力の本質について、そしてこれら全てにおいて社会制度が果たす役割についてのものだ。

「女性の問題」それ自体は、まやかしの問題かもしれない。だが、「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いの背後にある誤解は、女性の従属性をめぐる特定の政治的・イデオロギー的問題を超えた、大きな知的混乱がいくつもあることを示している。この問いの根本には、芸術的創造一般と偉大な芸術の創造に関する、多くの素朴で歪んだ無批判な先入観が潜んでいる。こうした思い込みによって、人々は意識的であれ無意識的であれ、ミケランジェロとゴッホ、ラファエロとジャクソン・ポロックといった、似ても似つかない芸術界のスーパースターたちを「偉大」──美術史家たちが著してきたモノグラフ(*1)の中で芸術家を形容するのによく使われる──というくくりで結びつけてしまう。

*1 ある1人の芸術家にテーマを絞って書かれた本

そしてもちろん、偉大な芸術家というのは、天賦の才に恵まれた人間だと考えられている。一方で、天賦の才とは時間を超越したミステリアスな力で、偉大な芸術家に内在するものだと考えられているのだ(原注・出典6)。このような考えは、無批判かつ、しばしば無意識の、メタ歴史的な前提に根ざしている。これに比べると、「種族・環境・時代」(*2)の概念を用いたイポリット・テーヌの歴史的考察が、まるで洗練の見本のように感じられる。

*2 フランスの批評家イポリット・テーヌ(1828-1893)が芸術作品の出現につながるとした、3つの主要な動機や条件。「種族(race)」とはある集団の間で何千年にもわたって受け継げられてきた性質を、「環境(milieu)」とは個人の性質が形作られる環境や境遇を、「時代(moment)」とは時間の流れの中で現れる文化潮流を指す。

にもかかわらず、美術史の分野で書かれた実に多くの論考には、こうした考えが内包されている。「偉大な芸術が生まれるために一般に必要とされる条件」という重要な問題が、ほとんど研究されてこなかったのは偶然ではない。また、このような射程が広く一般的な問題を扱うことが、ごく最近まで、学問的ではない、漠然としすぎている、あるいは社会学など別の学問の領域であるとして退けられてきたことも偶然ではない。しかし、私たちは感情を排した冷静なアプローチ、個人よりも社会学的で制度的な側面を重視したアプローチを取ることで、美術史研究の下部構造をなすロマン主義やエリート主義、個人賛美とモノグラフ偏重などの性質を暴くことができるだろう。そうした性質は、最近になってようやく反体制的な若手研究者たちによって疑問視されるようになってきている。

芸術家としての女性をめぐる問いの背後には、偉大な芸術家についての次のような神話が潜んでいる。偉大な芸術家は、数多のモノグラフが書かれるに値する、唯一無二の神のような存在であり、生まれた時からその内に天賦の才あるいは才能と呼ばれるミステリアスなエッセンスを秘めている。天才性はいわば、「ミセス・グラス」ブランドのチキンスープ・ミックスに入っている、ゴールデン・ナゲット(「金塊」という名のタマゴ型の濃縮エキス)のようなものだ。それは殺人と同様に、どんなにその可能性が低かろうが必ず表に出てくる運命にあるのだ。

表象芸術とその創造者を取り巻く魔術的なオーラは、大昔から神話を生み出してきた。興味深いことに、古代ギリシャの彫刻家リュシッポスに備わっていた魔法のような能力についてのプリニウスの記述、すなわち幼少期に不思議な内なる呼び声を聞いたこと、そして自然そのもの以外に教師を必要としなかったという筋書きは、19世紀に詩人のマックス・ブションが書いたクールベの伝記の中でも繰り返されている。歴史を通して、芸術家の超自然的な描写力、おそらく危険なほどの力は、彼をその他大勢から区別し、神のような創造者、無から有を生み出す者として際立たせるために機能してきたのだ。

年上の芸術家や目利きのパトロンに見出された天才少年(貧しい羊飼いの少年である場合が多い)というのもおなじみの設定だ。これは、ジョルジョ・ヴァザーリがその著書の中で不滅のものとしたジョットの幼少期のエピソード以来、芸術家神話の定番となっている。ヴァザーリによると、羊飼いだったジョット少年が石の上に落書きしていた羊の絵を、有名画家のチマブーエがたまたま目にし、そのあまりにリアルな描写力に感嘆してすぐに彼を弟子にしたという(原注・出典7)。不思議な偶然から、ドメニコ・ベッカフーミ、アンドレア・サンソヴィーノ、アンドレア・デル・カスターニョ、アンドレア・マンテーニャ、フランシスコ・デ・スルバラン、ゴヤなど、後世の画家たちも同じように牧場で才能を見出されている。

残念ながら、若き日の大芸術家が羊の群れに囲まれていないこともある。そんな場合でも共通しているのは、外部の支援を受けることなく、幼い頃から才能の片鱗が自然に現れていたという特徴だ。フィリッポ・リッピもニコラ・プッサンもクールベもモネも、勉強をさぼって教科書の余白に風刺画を描いていたと言われている。当然ながら、勉強をせずにノートの余白に落書きをしていた子どもが、長じてデパートの店員や靴屋の店員になった話が語り継がれることはない。あの偉大なミケランジェロも、弟子のヴァザーリが書いた伝記によれば、幼少期は勉強より絵が優先だった。ヴァザーリによれば、若き日のミケランジェロは、師匠のギルランダイオがサンタ・マリア・ノヴェッラ教会の仕事場を留守にしていた間に「足場、架台、絵具の壺、筆、仕事に勤しむ弟子たち」の絵を描いたという。そのあまりの巧みさに驚いた師匠は、思わずこう叫んだそうだ。「この若者は私より多くのことを知っている」

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランが、フランス王妃マリー=アントワネット・ド・ロレーヌ=ハプスブルクとその子供たちを描いた、《Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg, Queen of France, and her children》(1781)。ヴィジェ=ルブランがフランスの宮廷で絶大な支持を得たのは、マリー=アントワネットの庇護によるところが大きく、王妃が後世の人々から共感を得られたのは、ヴィジェ=ルブランの肖像画の力だと言われている。Photo: Wikimedia Commons

よくあることだが、おそらく何らかの真実を含むこのような物語は、それが内包する態度を反映させ、それを永続させる傾向がある。天賦の才がごく早い時期から現れていたことに関するこれらの神話が事実に基づいていたとしても、それが意味するところは誤解を招きやすい。たとえば、ピカソが15歳のときの逸話で、通常は準備に1カ月かかる芸術アカデミーの入学試験にたった1日で合格した(それもバルセロナとマドリードの両方で)という話がある。これは確かに事実だが、同じように早熟な画家でありながら、その後は凡庸な業績しか残せなかったり挫折したりした画家についてもっと知りたいものだ。だがもちろん、そうした人物に美術史家は関心を持たない。また、美術の教授だった父親が、ピカソの絵の才能にどの程度寄与していたのかについても、もっと詳しく知りたい。もしピカソが女の子として生まれていたらどうなっていただろう。彼は自分の小さな娘に同じような注意を払い、野心を持つよう後押ししただろうか。

こうした物語の中で常に強調されているのは、芸術的な偉業の達成は奇跡のようなもので、努力や社会的な仕組みとは無関係だということだ。この半ば神格化された芸術家像は、19世紀になるとさらにエスカレートし、聖人伝の域に達する。美術史家や批評家、そしてとりわけ一部の芸術家自身が、芸術を宗教に代わるものとみなし、物質主義が席巻する世界において、超越的価値の最後の砦として扱う傾向があったのだ。19世紀の聖人伝に登場する芸術家は、親や社会の反対に抗い、キリスト教の殉教者のように社会的非難の矢を浴びながら、最終的にはあらゆる困難を乗り越え成功を収める(残念ながら、それは彼の死後であることが多いのだが)。それは、彼の内奥から放たれる、神秘的で聖なる「天才性」の光輝のなせる技なのだ。

たとえば、てんかんの発作に見舞われ餓死寸前になってもひまわりを描き続けた狂気のゴッホ、父親の反対と世間の批判をものともせず絵画に革命をもたらしたセザンヌ、実存的な生き方のために社会的地位と経済的安定を捨て、天職だと信じた道を南国で追求したゴーギャン。また、脚の障害による低身長でアルコール中毒だったトゥールーズ=ロートレックは、貴族としての特権を捨てて、インスピレーションを与えてくれるいかがわしい環境に身を置いた。

今の時代、まともな美術史家でこのように明らかなおとぎ話を額面通りに受け止める者はいない。とはいえ、芸術的な業績とそれに付随するものについてのこの種の神話は、今も学者たちにとって無意識的な、あるいは疑問の余地のない前提となっている。社会的な影響や、時代ごとの考え方、経済状況などに目を向けるよう、どれだけ証拠を並べて促しても無駄なのだ。偉大な芸術家についての最も洗練された研究、より具体的には、「偉大な芸術家」という概念を中心に据えて、彼が暮らし、活動した世界の社会的・制度的構造を単に副次的な「影響」や「背景」として捉える作家中心主義的なモノグラフの背後には、上で述べた天才に関する「金塊理論」と、個人の業績は個人の力に由来するという思い込みが隠されている。

芸術を生み出すために必要な条件

この考えに基づくと、女性が芸術の分野で大きな成果を上げられない理由を、次のような三段論法として定式化できる。もし女性が芸術的才能という金塊を内に秘めているならば、それは必ず姿を現すはずだ。しかし、それは一度も現れたことがない。よって、女性は芸術的天才性という金塊を持っていない。無名の羊飼い少年ジョットや、発作に悩まされていたゴッホにできたのに、なぜ女性にはできないのだろうか?

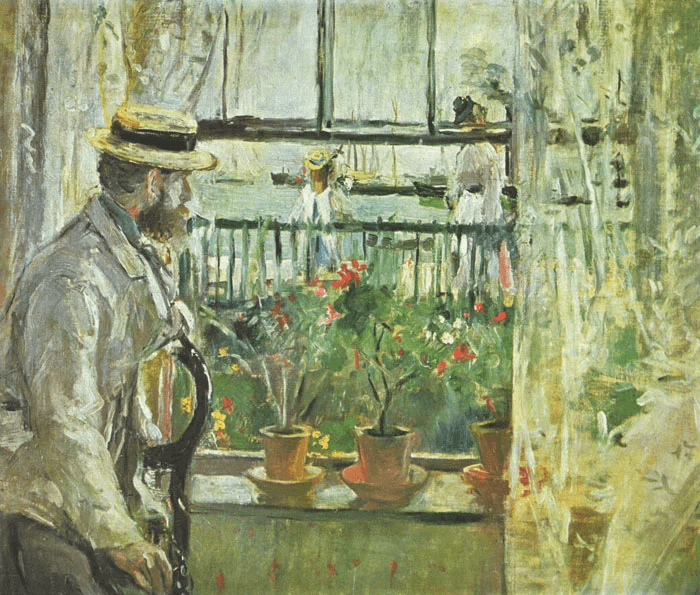

マネと親交があったベルト・モリゾは、後にマネの弟と結婚した。《ワイト島のウジェーヌ・マネ)》(1875) Photo: Wikimedia Commons

しかし、ひとたびおとぎ話や自己実現的予言の世界を離れ、歴史を通じて重要な芸術作品が作られてきた実際の状況を、社会的・制度的構造の総体の中で冷静に見てみると、歴史家が問うべき有益な問い、あるいは適切な問いが別にあることに気づかされる。1つには、美術史の各時代において、芸術家はどのような社会階層に属していたのか、どのようなカーストや集団に属していたのか、といった問い。また、画家や彫刻家、より具体的には大成した画家や彫刻家のうち、父親や近親者が画家や彫刻家、あるいは関連する職業に就いていたのはどのくらいの割合だろうか、といった問いだ。

美術史家のニコラウス・ペヴスナーが、17世紀と18世紀のフランスの芸術アカデミーに関する論考で指摘しているように、当時は芸術家としての仕事が父から息子へと承継されることは当然のことと考えられており(たとえばコワペル家、クストゥ家、ヴァン・ロー家などが多くの芸術家を輩出している)、アカデミー会員の息子は授業料を免除されていた(原注・出典8)。父親に楯突いた19世紀の偉大な反逆者たちのドラマチックな例外はともかくとして、息子が父親の稼業を継ぐことが当たり前だった時代には、偉大な業績を残した者もそうでない者も、かなりの割合の芸術家は芸術家の父親を持っていた。巨匠級ではホルバイン、デューラー、ラファエロ、ベルニーニが、現代でもピカソ、カルダー、ジャコメッティ、ワイエスなどが芸術家の家に生まれている。

芸術家という職業と社会階級の関係について言えば、「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いについて考察するための、興味深いパラダイムを提供してくれる別の問いがある。それは、「なぜ貴族階級から偉大な芸術家が生まれてこなかったのか?」というものだ。少なくとも伝統を問い直す機運が高まった19世紀より前には、ブルジョア階級の上位層より高い身分に生まれた芸術家はほとんどいない。19世紀においてさえ、それは稀なケースだった。ドガは下級貴族だが、実際にはブルジョア階級の上位層に近い家の出だった。唯一、かなり上の階級の貴族だと言えるのは、トゥールーズ=ロートレックくらいだろう。その彼は、怪我が原因で身体障害者となったため周縁的な立場に置かれていた。

芸術を支えるパトロンと鑑賞者の大部分を占めるのは、いつの時代も貴族階級だ(民主化が進んだ今も、現代の階級社会の上位に立つ富裕層がその位置を占めている)。しかしながら、芸術作品を作るということに関しては、貴族たちは趣味の域を超える貢献をしていない。貴族は、(多くの女性と同様)教育や余暇に恵まれ、芸術をたしなむことを推奨され、ナポレオン3世のいとこで公式サロンに出展していたマチルド王女や、有名画家のランドシーアからアルバート公とともに手解きを受けたヴィクトリア女王のように、アマチュアとしてはかなりの腕前になっていたにもかかわらずだ。

もしかしたら、女性と同じように、貴族も生まれつきの「天才性」という小さな金塊を持っていないのだろうか? それとも、天才性や才能とは無関係で、貴族と女性それぞれの仕事や期待される役割、つまり、社会的な行事に費やさなければならない時間の長さやこなすべき仕事の種類のことを考えると、男性貴族にとっても女性にとっても、プロとして芸術作品の制作に専念するのは到底できない相談だったのだろうか?

芸術を生み出すために必要な条件(偉大な芸術作品を生み出すために必要な条件というのは、そのサブテーマとなる)について、正しい問いを立てようとするときには間違いなく、単に芸術的な天才性だけではなく、一般的な知性と才能に関わる状況的付帯要因について議論する必要があるだろう。発生的認識論を唱えたジャン・ピアジェなどの心理学者たちは、子どもが理性を発達させたり想像力を育んだりするための知能(これを、私たちが天賦の才と呼ぶものに置き換えることもできる)は、「静的で不変な本質」ではなく「動的な活動」だとしており、さらにその活動の主体は、ある「状況」の中に置かれているのだと強調している。

子どもの発達に関するさらなる研究が示唆するところでは、こうした能力あるいは知能は、乳幼児期から一歩一歩、少しずつ積み上げられていく。環境の中で主体が確立する適応・順応のパターンは非常に幼い頃から発現するため、素人目には生来の性質だと見えるかもしれない。これを踏まえると、美術史家たちが意識的であれ、無意識的であれ、拠り所にしている思考の基盤が疑わしく思えてくる。メタ歴史的であるという理由を別にしても、個人の才能は生まれながらのもので、芸術の創造にとって最も重要な要素だという考えは捨てるべきだろう(原注・出典9)。

「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」という問いについてここまで考えてきて、私たちは、ひとまず次のような結論に至った。芸術とは、極めて優れた能力に恵まれた個人が先達の芸術家や、より曖昧で表面的な「社会的な潮流」の「影響」を受けながら行う自由で自律的な活動ではない。芸術家の能力を開花・成長させるという意味でも、芸術作品の性質や質という意味でも、芸術制作に関わる総合的状況は社会的な状況の中で形作られ、かつ、その社会構造の根幹をなす要素でもある。そして、芸術アカデミーやパトロン制度、さらには聖なる創造主、一匹狼、異端者としての芸術家など、特定の定義可能な社会制度によって仲介され、決定されるものなのだ。(翻訳:野澤朋代)

初出:US版ARTnews1971年1月号22頁

3.たとえばアンゲリカ・カウフマンについては、Peter S. Walchの優れた研究、あるいは彼の未発表の博士論文『Angelica Kauffmann』(Princeton, 1968)を、アルテミジア・ジェンティレスキについては、R. Ward Bisselの記事「Artemisia Gentileschi-A New Documented Chronology」、Art Bulletin, L(1968年6月)153-168頁を参照されたい。

4.ニューヨーク、1968

5.『Three Essays by John Stuart Mill』(Oxford World's Classics Series)に収録された、ジョン・スチュアート・ミルのエッセイ『The Subjection of Women』(1869)(London, 1966)441頁 (日本語版:『女性の解放』岩波文庫)

6.美的経験の結節点としての芸術家についての比較的最近の論考は、M. H. Abrams『The Mirror and the Lamp: The Romantic Theory and the Critical Tradition』(New York, 1953) およびMaurice Z. Shrader『Icarus: The Image of the Artist in French Romanticism』(Cambridge, Massachusetts, 1961)を参照されたい。

7.これと並行する女性についての神話がシンデレラの物語だ。シンデレラは、「足が小さい」という「性の対象」としての属性により受動的な形で高い地位を得るが、天才少年は常に能動的に自分の力を証明する。芸術家に関する神話の詳細な研究については、以下を参照されたい。Ernst KrisとOtto Kurz『Die Legende vom Kunstler: Ein Geschichtlicher Versuch』(Vienna, 1934)

8.Nikolaus Pevsner『Academies of Art, Past and Present』(Cambridge, 1940)96F頁

9.アースワーク、コンセプチュアル・アート、情報としてのアートなど現代アートの諸潮流は、作家個人の天才性と彼の作る売りやすい作品という概念からは、明らかに距離を置いている。美術史の分野においては、Harrison C. WhiteとCynthia A. Whiteの『Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting World』(New York, 1965)が、Nikolaus Pevsnerの『Academies of Art』と共に、新鮮で実りある研究の方向性を切り開いている。Ernst GombrichとPierre Francastelは、それぞれ全く異なる方法で、芸術と芸術家を孤高の存在としてではなく、総合的な状況の一部として見る傾向が常にある。

from ARTnews

Vol.2:ヌードの問題──リンダ・ノックリン著「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか」Vol.2【アートで祝う国際女性デー】