#オラファー・エリアソン/Olafur Eliasson

デンマークとアイスランドにゆかりを持つ現代美術家オラファー・エリアソン。光や色彩、水などの自然現象を駆使した壮大なインスタレーションで知られ、鑑賞者の知覚を揺さぶりつつ環境問題への意識も喚起する作品を展開する。

概要

オラファー・エリアソン(1967年生まれ)は、デンマーク・アイスランド出身の現代美術家である。光、色、霧、水、氷など自然界の多様な要素を取り入れ、鑑賞者の知覚や認識に揺さぶりをかける体験型作品で国際的に知られている。巨大な太陽の幻影と霧でロンドン・テート・モダンのタービンホールを満たした代表作《ウェザー・プロジェクト》(2003年)は、約200万人の来場者を魅了し、エリアソンが世界的な注目を集めるきっかけとなった。以降も世界各地で大規模なインスタレーションやプロジェクトを発表し続けている。

エリアソンの作品は、展示空間のみならず都市空間や自然環境にも積極的に介入する点に特徴がある。ニューヨークのイースト川には、高さ30メートル級の人工滝を4基出現させる《ニューヨーク・シティ・ウォーターフォールズ》(2008年)を実施し、都市と自然の関係に新たな視点を提示した。デンマーク・オーフスの美術館屋上には円形の虹色の回廊《ユア・レインボー・パノラマ》(2011年)を恒久設置し、来館者が都市の風景を360度のスペクトルの中で眺望できる体験を創出している。こうしたプロジェクトは美術館やギャラリーの枠を超え、公共空間や建築、自然と関わり合いながら展開されている。

また、エリアソンは地球環境や社会的課題にも深くコミットしている。2012年には太陽光を利用した携帯型ランプを開発・配布する社会活動《リトルサン》をエンジニアと共に立ち上げ、電力の届かない地域に持続可能な光を届ける取り組みを行ってきた。さらに、2014年には地質学者ミニック・ロージングと協働し、グリーンランドから切り出した氷山の一部を都市の広場に展示する《アイス・ウォッチ》を発表。溶けゆく氷塊を目前に示すことで、気候変動の現実を直観的に訴え人々に気づきと行動を促すプロジェクトとなった。こうした環境への働きかけは評価され、2019年には国連開発計画(UNDP)の気候変動対策・SDGs親善大使にも任命されている。

エリアソンはベルリンとコペンハーゲンに拠点を置き、約100名規模の「スタジオ・オラファー・エリアソン」を主宰している。スタジオには職人や建築家、研究者、プログラマー、シェフに至るまで多彩な専門家が集い、常に実験的な制作とリサーチが行われている。彫刻、写真、映像から建築プロジェクトや社会活動まで、その活動領域は幅広い。こうした総合的な創作姿勢により、美術の枠に留まらずデザインや環境政策にも影響を与える存在として、エリアソンは21世紀のアートシーンにおいて特異な地位を築いている。

作風

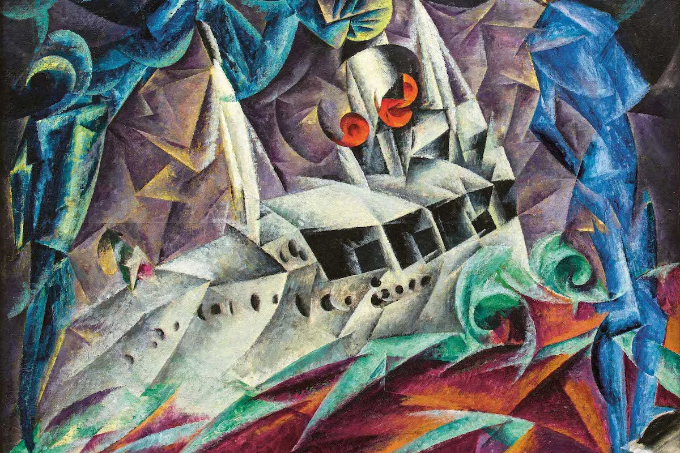

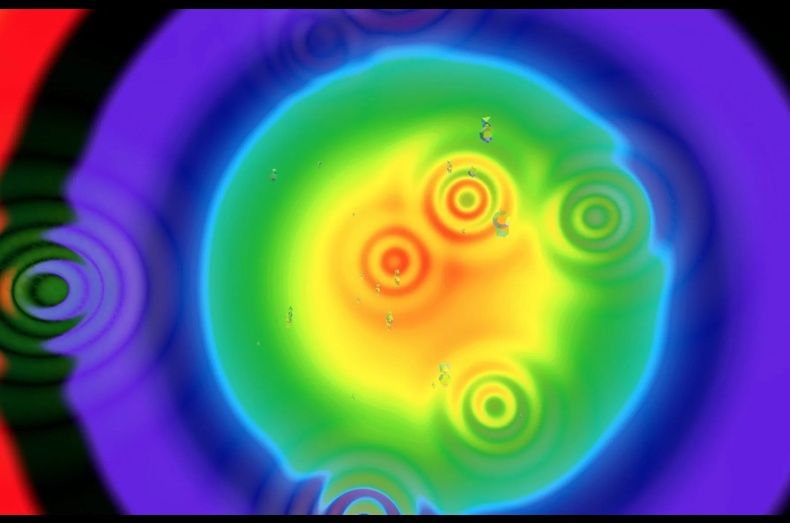

エリアソンの作風は、自然現象とテクノロジーを融合させたインスタレーションを中心に据え、人間の感覚と知覚に働きかける点に特徴がある。彼の作品はしばしば光や水、霧、鏡、気温、色彩といった要素を素材とし、鑑賞者がその空間に没入することで初めて完結するように設計されている。実際、エリアソン自身「アートは現実世界が始まる場所で終わるのではない」と述べており、作品と観客の能動的な相互作用によって現実への認識を変容させることを志向している。暗室に人工の虹を出現させる初期作《ビューティー》(1993年)から、大空間を使った壮大な環境インスタレーションまで、一貫して鑑賞者の主体的な経験を重視する態度が貫かれている。

こうした没入型インスタレーションに加え、エリアソンは建築的なプロジェクトや彫刻的作品も多く手がける。たとえば《ユア・レインボー・パノラマ》(2011年)では建築家と協働して美術館の屋上に円環状のガラス回廊を設置し、建築空間と作品体験を一体化させた。他にも、幾何学的な形態の鏡や多面体を用いた彫刻シリーズ、光の反射や屈折による視覚効果を探るプロジェクトなど、科学やデザインの知見を取り入れた実験的な作品群を生み出している。いずれの作品にも共通するのは、私たちが「見る」行為そのものを再考させ、空間や他者との関係性への意識を喚起する点である。エリアソンの創作は単なる視覚効果に留まらず、鑑賞者自身が世界を知覚し共創する方法についての問いかけとなっており、その問いかけを通じて現実社会への新たな視点や変革の契機を提示している。

代表作

ビューティー(Beauty)(1993年)– 暗室に霧を噴霧し光を当てることで、空中に儚い虹の幻影を生み出すインスタレーション。エリアソンの初期代表作であり、観る者の位置や動きにより虹の見え方が変化する。

ウェザー・プロジェクト(The Weather Project)(2003年)– ロンドンのテート・モダンにある巨大空間(タービンホール)に、直径約13メートルの人工の太陽と霧、鏡天井を出現させた大規模インスタレーション。約4か月の展示期間に200万人以上を動員し、観客が床に寝そべって天井の幻影と一体化する光景が話題となった。

ニューヨーク・シティ・ウォーターフォールズ(The New York City Waterfalls)(2008年)– ニューヨーク市のイースト川周辺に高さ30メートルに及ぶ人工滝を4基設置したパブリックアート・プロジェクト。滝の水は川の水を汲み上げて循環させており、都市の風景にダイナミックな自然現象を組み込んだ。

ユア・レインボー・パノラマ(Your rainbow panorama)(2011年)– デンマーク・オーフスのARoS美術館屋上に恒久設置された直径52メートルの円形歩廊型インスタレーション。全周が虹のスペクトル順に色づけされたガラスで囲まれており、来訪者は市街を見渡しながら色彩の連続変化を体感できる。

リトルサン(Little Sun)(2012年)– 太陽光で充電可能な小型LEDランプを普及させることを目的としたアートプロジェクト。エリアソンとエンジニアのフレデリック・オッテンが共同開発し、美術館での展示のほか実際にアフリカなど電力網の届かない地域へ低価格で提供された。作品と社会貢献を両立した取り組みとして評価が高い。

アイス・ウォッチ(Ice Watch)(2014年) – 地球温暖化による氷床融解を可視化するための環境アート。グリーンランドのフィヨルドから崩落した氷山の欠片を回収し、2014年コペンハーゲン、2015年パリ、2018年ロンドンでそれぞれ街頭に氷塊を円形に配置する展示を行った。時間とともに溶けゆく氷を通じて気候変動の現実を体感させる試み。

受賞歴

- 1999年/第3回ベネッセ賞(Benesse Prize)

- 2007年/ジョアン・ミロ賞(Joan Miró Prize)

- 2013年/ミース・ファン・デル・ローエ賞(European Union Prize for Contemporary Architecture)

- 2014年/ウルフ賞(絵画・彫刻部門)(Wolf Prize in Painting & Sculpture)

- 2014年/ユージン・マクダーモット賞(Eugene McDermott Award in the Arts at MIT)

- 2020年/第11回大林賞(Obayashi Prize)

- 2023年/第34回高松宮殿下記念世界文化賞(Praemium Imperiale)

日本での常設展示

2009年/原美術館ARC(群馬県渋川市) – 《Sunspace for Shibukawa》を屋外恒久設置。虹色の光を投影する円形パビリオンで、エリアソンにとって日本の美術館で初の恒久設置作品となった。

2010年/金沢21世紀美術館(石川県金沢市) – 《カラー・アクティヴィティ・ハウス》を中庭スペースに恒久設置。色とりどりのガラスで構成された小屋状の作品で、光の変化により内部空間の色彩体験が刻一刻と移り変わる。

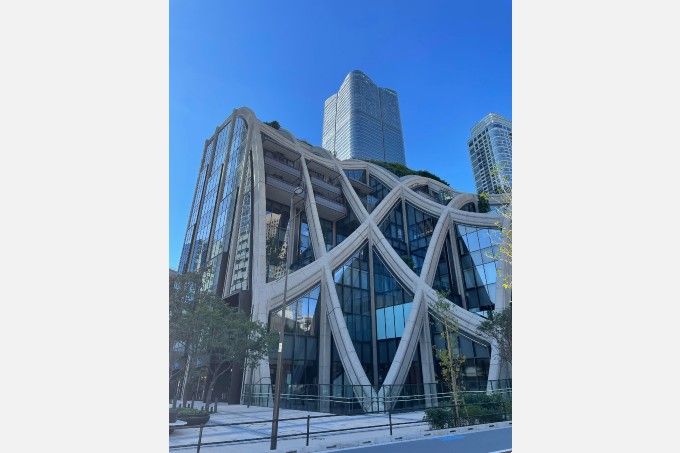

2023年/麻布台ヒルズ(東京都港区) – 《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》を森JPタワー入口ホールに設置。再生亜鉛からなる螺旋状の大型彫刻作品で、麻布台ヒルズの開業に合わせ公共空間に恒久展示されたもの。

日本での過去の展示

2005年/原美術館「オラファー・エリアソン 影の光」 – 日本の美術館では初となる個展。光や色彩、鏡を用いたインスタレーション作品を通じて、鑑賞者の知覚体験を問い直す内容となった。《ビューティー》など初期の代表作から新作までを展示。会期終了後には原美術館の屋上に恒久作品を設置する構想も示された。

2009–2010年/金沢21世紀美術館「オラファー・エリアソン—あなたが出会うとき」 – 開館5周年を記念した大規模個展。SANAA設計の円形建築である同館の空間を建築的・機能的に読み解き、サイトスペシフィックな新作インスタレーションを多数発表した。美術館の広場には本展に合わせて新作《カラー・アクティヴィティ・ハウス》が制作され、会期後に恒久設置された。

2020年/東京都現代美術館「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」 – 約10年ぶりとなる日本での大型個展。気候変動や再生可能エネルギーへの関心を軸に据え、「まだ見ぬものが見えるようになる」という視点の転換をテーマとした。代表作《ビューティー》の日本初公開を含む初期作から最新作まで約40点が展示され、生分解性素材のリサーチ成果を紹介するコーナーも設けられた。※2020年6月–9月に開催(当初予定より延期開催)。

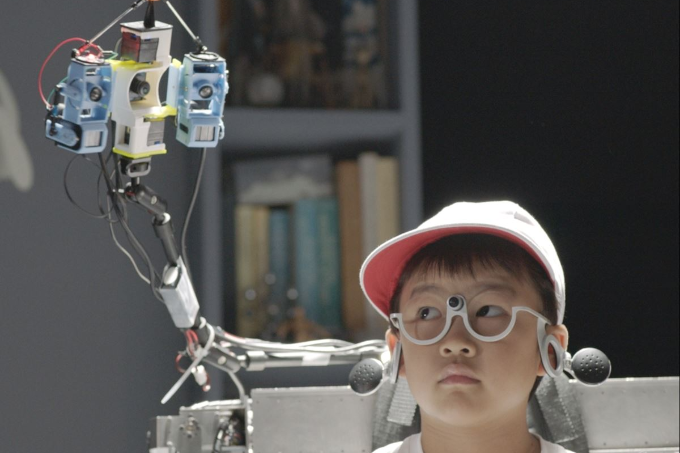

2023–2024年/麻布台ヒルズギャラリー「オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期」 – 麻布台ヒルズ開業記念として開催された個展。螺旋状の新作彫刻《相互に繋がりあう瞬間が協和する周期》をタイトルピースに、光や水、霧、鏡、金属などを用いた大型インスタレーションや代表作の再制作版を展示した。森美術館館長の片岡真実をキュレーターに迎え、人間と自然の関係性を再考する内容が話題を呼んだ。

主な展覧会(海外)

2003年/イギリス「The Weather Project」 – ロンドンのテート・モダンで開催。巨大な太陽と霧で空間を満たし、鑑賞者に没入体験を提供したインスタレーション作品の展示。同作は現代美術におけるインスタレーションの金字塔と評価され、エリアソンの国際的評価を決定づけた。

2007年/アメリカ合衆国「Take your time: Olafur Eliasson」 – サンフランシスコ近代美術館で開催された回顧展。1990年代から当時までの主な作品を網羅し、観客の知覚体験に焦点を当てた展示構成がなされた。その後、ニューヨーク近代美術館(MoMA)とPS1現代美術センターをはじめ世界各地の美術館を巡回し、高い評価を得た。

2010年/ドイツ「Innen Stadt Aussen(Inner City Out)」 – ベルリンのマルティン・グロピウス・バウで開催された個展。館内のみならずベルリン市内各所に作品を配置し、都市空間そのものに介入するサイトスペシフィックな展示となった。ベルリンに拠点を置くエリアソンが同地への深い関わりを示した意欲的なプロジェクトである。

2014年/デンマーク「Riverbed」 – デンマークのルイジアナ近代美術館で開催された個展「Riverbed」にて発表。美術館の展示室一面を大量の石と水で覆い尽くし、館内に小川が流れる「川床」の地形を再現したインスタレーションを中心に据えた。観客は館内に造成された生態系の中を歩き回る体験を通じ、自然と美術館空間の関係を問い直す試みに直面することになった。

2019年/イギリス「Olafur Eliasson: In real life」 – ロンドンのテート・モダンで開催された大規模な回顧展。1990年代から2010年代までのインスタレーションや彫刻、写真シリーズなど40点以上を一堂に展示し、エリアソン作品に通底する知覚や気候変動への関心を浮き彫りにした。没入型の展示空間と環境問題へのメッセージが融合した本展は各種メディアで高く評価され、翌2020年にはスペインのグッゲンハイム美術館ビルバオへ巡回した。