フェルメールの生涯と全37作品を徹底解説! 最高傑作はどれ?

オランダ・アムステルダム国立美術館での展覧会チケット数十万枚が開幕後2日で完売し、人気の高さを改めて見せつけたフェルメール。残された作品の少なさ、謎の多さから常に大きな関心を集める偉大なる芸術家の全作品を評価・解説する。

- No. 37:《フルートを持つ女》(1664-67年頃)

- No. 36:《ヴァージナルの前に座る女》(1670-72年頃)

- No. 35:《聖プラクセディス》(1655年)

- No. 34:《赤い帽子の女》(1664-67年頃)

- No. 33:《マルタとマリアの家のキリスト》 (1654-55年頃)

- No. 32:《ディアナとニンフたち》(1655-56年頃)

- No. 31:《ギターを弾く女》(1670-72年頃)

- No. 30:《ワイングラスを持つ娘》(1659-61年頃)

- No. 29:《取り持ち女》(1656年)

- No. 28:《少女》(1664-67年頃)

- No. 27:《小路》(1658-59年頃)

- No. 26:《中断された音楽の稽古》(1659-61年頃)

- No. 25:《紳士とワインを飲む女》(1659-61年頃)

- No. 24:《窓辺で手紙を読む女》(1657-58年頃)

- No. 23:《水差しを持つ女》(1662-64年頃)

- No. 22:《リュートを調弦する女》(1662-64年頃)

- No. 21:《手紙を書く女》(1664-67年頃)

- No. 20:《音楽の稽古》(1662-64年頃)

- No. 19:《婦人と召使》(1664-67年頃)

- No. 18:《合奏》(1662-64年頃)

- No. 17:《ヴァージナルの前に座る女》(1670-72年頃)

- No. 16:《手紙を書く婦人と召使》(1670-72年頃)

- No. 15:《兵士と笑う女》(1657-58年頃)

- No. 14:《真珠の首飾りの女》(1662-64年頃)

- No. 13:《天文学者》(1668年)

- No. 12:《真珠の耳飾りの少女》(1664-67年頃)

- No. 11:《眠る女》(1656-57年頃)

- No. 10:《レースを編む女》(1666-68年頃)

- No. 9:《ヴァージナルの前に立つ女》(1670-72年頃)

- No. 8:《デルフトの眺望》(1660-61年頃)

- No. 7:《牛乳を注ぐ女》(1658-59年頃)

- No. 6:《天秤を持つ女》(1662-64年頃)

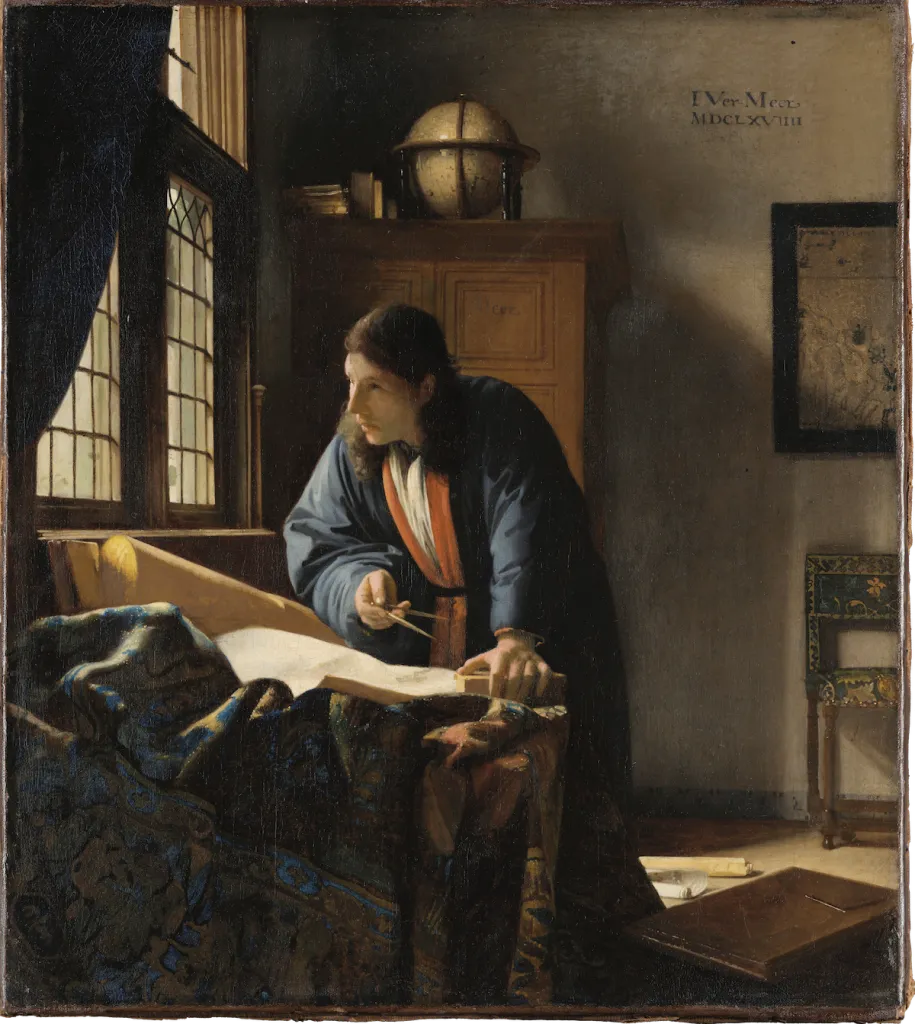

- No. 5:《地理学者》(1669年)

- No. 4:《(手紙を読む)青衣の女》(1662-64年頃)

- No. 3:《信仰の寓意》(1670-74年頃)

- No. 2:《恋文》(1669-70年頃)

- No. 1:《絵画芸術》(1666-68年頃)

ヨハネス・フェルメール(1632-75)のような軌跡を辿ったアーティストは、歴史上ほとんどいない。17世紀のオランダで画家として成功したものの、若くして死去した後、その名は次第に忘れられてしまう。だが、アメリカやイギリスの裕福なコレクターたちがこぞってその作品を買い集めるようになったことで美術史家による再評価が進み、20世紀には世界的スーパースターにのぼりつめたのだ。彼が活動していた時代から300年以上が経った今、フェルメールは世界中の人々から最も愛される画家の1人になった。

ほかの巨匠たちに比べ、(少なくとも知られている限りにおいて)フェルメールが手がけた作品の数はかなり少なく、現存する作品は40点に満たない。最近の研究で次々と新たな事実が明らかになる中、正確な数については専門家によって見方が分かれるのが実情だ。模写と思われていた作品がフェルメールのものだったと鑑定された一方、長い間真作だとされてきた作品が、最近になってそうではないと判断された事例もある。

世界各地の美術館に収蔵されているフェルメール作品をまとめて見られる機会は稀だが、今年はアムステルダム国立美術館で大回顧展が開催されている(6月4日まで)。フェルメールの真作は37点との見解を持つ同美術館は、そのうち28点をこの展覧会で展示。これだけの数のフェルメール作品が一堂に会する展覧会はかつてなく、展示作品のほとんどは現在高く評価されている室内画だ。最も有名な《真珠の耳飾りの少女》はすぐ近くのデン・ハーグから、その他の傑作はロンドンやニューヨークなどの遠方からアムステルダムにやってきた。

ところで、フェルメールが描いた中で最高の作品はどれなのか? そしてその理由は? そんな疑問に答えるため、この記事では、真作リストから外された作品から絵画史上最高の寓意画の1つとされるものまで、全37作品を検証・紹介していく。作品の制作年とタイトルは美術館や研究者によって意見が分かれるが、ここではアムステルダム国立美術館のフェルメール展の図録(刊行:テームズ・アンド・ハドソン)で巻末に記されている作品一覧に従った。

No. 37:《フルートを持つ女》(1664-67年頃)

この絵が真作なのかどうか、この1年で専門家の意見はますます割れている。アムステルダム国立美術館は、長年信じられてきたようにフェルメールの手によるものだとする立場を取るが、これを所蔵するワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーは真作でないと判断し、「フェルメールの水準に達していない」と述べている(しかし、今回のアムステルダム国立美術館の大回顧展には出品されている)。いずれにせよ、室内にいる女性を描いた後期のフェルメール作品と比較すると見劣りするのは確かだ。

人物を真正面から捉えた構図は、あまりに正面過ぎてぎこちなく見える。美術史家たちが同じモデルを描いたとする《赤い帽子の女》と比較すると、その差は歴然としている。後者では女性の表情により感情がこもっており、背後に掛けられたタペストリーもしっかりと描き込まれているが、《フルートを持つ女》の背景はぼんやりしていて全体的な絵の印象を薄くしている。

No. 36:《ヴァージナルの前に座る女》(1670-72年頃)

フェルメールの絵に駄作はないが、ほかと比べるとインパクトに欠ける作品はある。ニューヨークのライデン・コレクションが所蔵する《ヴァージナルの前に座る女》がそうだ。ロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵する同じ題材を描いた作品と似たところがあるものの、女性と彼女が腰掛けている椅子、そしてチェンバロに似た鍵盤楽器以外の要素がほとんどないこの作品は、殺風景な感じがする。フェルメールが楽器を描いた絵は恋愛を暗示しているものが多いが、ここまでディテールに乏しい作品に隠された意味を見出すことは困難だ。細部へのこだわりで知られる画家の手によるものだけに、なおさら物足りなさを感じる。

実は、この絵がフェルメールの手によるものかどうかについては、長年議論が分かれてきた。しかし、ここ数十年の間にこれが真作であることを裏付ける有力な証拠が複数見つかっている。真作だと主張する側とそれに反対する側、両者が根拠にしているのがこの絵に使われている顔料や、おそらくほかの画家によって後から加えられた修正だ。アムステルダム国立美術館の大回顧展では、この絵は真作の扱いとなっている。

No. 35:《聖プラクセディス》(1655年)

フェルメール作品の中でも数少ない、明確に宗教的なテーマを扱った絵の1つである《聖プラクセディス》は、迫害の末に殺された殉教者の体を清めるローマカトリックの聖女を描いている。彼女の背後には殺された男性が倒れており、出血した身体と切り離された頭部が見える。血を拭った海綿を容器の上で絞っている彼女の後ろの遠景には、姉妹のプデンティアナが歩いている。フェルメールはこの作品を描く2年前にカトリックに改宗しており、多くの美術史家は《聖プラクセディス》を、新しい信仰に対する彼の献身を表した作品だと見ている。

しかし、これがフェルメールの真作ではないと主張する者もいる。そもそもこの作品については、1969年にメトロポリタン美術館で初めて公開されるまで一般にほとんど知られておらず、フェルメール作品だと判断されたのは1986年のことだった。たとえ真作だとしても(アムステルダム国立美術館で開催中の大回顧展では真作の扱い)、この偉大な画家の作品としては質が高いとは言えない。

No. 34:《赤い帽子の女》(1664-67年頃)

この作品は、長い間さまざまな理由から学者たちを困惑させてきた。その1つが、木製のパネルの上に描かれていることで、基本カンバスを支持体とするフェルメール作品の中では例外的だ。絵の中身も少し変わっている。椅子に腰掛けた若い女性が背もたれに寄りかかるのではなく、その上に肘を乗せて鑑賞者の方を向いているのだが、この奇妙な構図に美術史家たちは頭を抱えてきた。特に、椅子の背もたれの上部に施された装飾の向きと人物との位置関係が不自然で、これでは椅子があり得ない方向を向いていることになってしまう。

木製パネルを支持体にしたことで可能になった表現もある。濃い青色の服に見られる、ピントがぼけたような独特の光沢がそれだ。ただ、この絵は少しぼやけ過ぎていて、やや雑な感じがする。フェルメールは後にこの表現に磨きをかけ、《レースを編む女》のように部分的にぼやけた描写を用いた優れた絵画を生み出していく。

No. 33:《マルタとマリアの家のキリスト》 (1654-55年頃)

フェルメールの絵と言われて、このような作品を思い浮かべる人は少ないだろう。それも当然で、彼の作品を特徴づける豊かなディテールが欠けているのだ。聖書の一場面を描いたこの作品の中では、マルタとマリアの姉妹が自宅でイエスをもてなしている。若き日のフェルメールは、おそらく画家としての足がかりを得るために、すでに成功していた画家にならってこの絵を描いたのだろう。また、デルフトのカトリック信徒たちのために描かれた絵だとする研究者もいる。彼はこの絵を描く数年前にカタリーナ・ボルネスと結婚し、その少し前に彼女が信仰していたカトリックに改宗していた。

ランキングが低いからといって、《マルタとマリアの家のキリスト》を見くびってはいけない。この絵には、構図の絶妙さで知られるフェルメールの才能の片鱗が見られる。たとえば、イエスの指がマリアの方へ向いていることに注目してほしい。これによって鑑賞者の視線は、食事の準備に気を取られて彼の後光に気づかずにいるマルタから、マリアの方へと誘導される。また、後のフェルメール作品を特徴づける鮮やかな視覚的効果こそあまりないが、この作品は家庭の室内を背景とした女性像の初期の例でもある。この作品を所蔵するスコットランド国立美術館によると、高さが約158.5、幅が約141.5センチメートルのこの絵は、フェルメールが手がけた中で最大のものだという。

No. 32:《ディアナとニンフたち》(1655-56年頃)

フェルメールのファンは、この初期の作品を見て違和感を覚えるかもしれない。彼がその後に描くようになった室内画とはあまりにかけ離れているからだ。フェルメールがデルフトの画家組合で修行を終えた直後に制作されたこの作品では、古代ギリシャの女神ディアナを取り囲むニンフたちの1人が彼女の足を洗っている。当時こうした神話的題材は珍しいものではなく、ピーテル・パウル・ルーベンスも同じモチーフをより華麗に描いている。

ルーベンスの《狩りに出かけるディアナとニンフたち》では、犬が忠誠心たっぷりにディアナの方を見上げ、ケンタウロスが嫌がるニンフにキスをしようとしている場面が描かれている。それに比べるとフェルメールの作品はかなりおとなしい雰囲気だが、だからと言ってそれが悪いわけではない。心地よくも不思議な印象を与えるこの絵には、ある演出が施されている。人物が古代ギリシャではなく、この画家が生きた時代の服をまとっているのだ。また、この絵の不思議な印象をさらに強めているのが一風変わった光の使い方だ。光源は画面の外にあり、それが何であるのか特定できない。

かつてこの絵は、ありふれたものに見えていた時代もあった。右上の方に青空が描かれていたのだ。だが、この作品を所蔵するハーグのマウリッツハイス美術館が、20年ほど前に空がフェルメールの死後に描き足されたことを発見。その後の修復によって、今ではフェルメールが構想した通りになっている。

NO. 31:《ギターを弾く女》(1670-72年頃)

《ギターを弾く女》の構図は、フェルメール作品の中でも、またほかの画家の同種の作品と比べても特異なものだ。この作品の中の女性は、微笑みを浮かべて楽器をつまびきながら、画面の外の何かを見つめている。彼女は誰を、あるいは何を見つめているのだろうか? そして、なぜそうしているのだろう? 音楽演奏の場面は誘惑を表していることが多いが、この作品の場合はそれを裏付けるほかの要素があまりに少なく、確かなことは分からない。

音楽をテーマにしたフェルメール作品の中で、この絵のランキングは低い。とはいえ、この絵には特筆すべき美術史上のエピソードがあり、それが加点につながっている。現在フィラデルフィア美術館にこれとそっくりな絵が所蔵されているが、長い間そちらが真作だと考えられていた。しかし1928年になって、美術史家たちはフィラデルフィアの作品を模写だと判断した。その根拠とされたのが、巻き髪がない女性のヘアスタイルだ。巻き髪の流行が廃れたのは《ギターを弾く女》が描かれてから約10年後で、その頃にはフェルメールはこの世を去っていたからだ。ところが最近、それもアムステルダム国立美術館のフェルメール展の開催が始まってから、フィラデルフィア美術館の絵が真作ではないかという議論が再浮上している。

No. 30:《ワイングラスを持つ娘》(1659-61年頃)

この絵は、何点かのフェルメール作品と同じく誘惑を描いたものだ。誘惑の場面は、フェルメールより前の時代から、オランダ絵画ではよく見られる主題だった。この絵では2人の男が少し酔ったように微笑む女性と一緒にいて、ワイングラスを掲げる彼女の手の下に男性の1人が手を添えている。彼女を誘惑しているのかもしれないが、彼女はその誘いにはあまり乗り気でないようだ。彼女の視線は、彼の方ではなく私たちに向けられている。一方、奥の方に座るもう1人の男性は、2人から目をそらしている。

この絵には道徳的なメッセージが込められているのだろうか? 奥にいる男の近くのステンドグラスに「テンペランス(節制:タロットに描かれた寓意画の1つ)」の絵が描かれていることから、そう指摘する研究者もいる。しかし、フェルメールの意図は、鑑賞者に正しい生き方を示すことよりも、この3人の間に存在する微妙な力学を描き出すことにあるようだ。この絵に見られる複雑な人間模様(そして赤や朱色の大胆な使い方)には興味深いものがあるが、彼が生み出したほかの多くの作品に比べると、思索の種になる材料は少ない。

No. 29:《取り持ち女》(1656年)

薄暗い場所に複数の人物が密集しているこの絵の構図は、人気のない室内に女性が1人でいる場面を描くことで有名なフェルメールには珍しいとされてきた。また、売春宿といういかがわしい舞台も、彼の作品の中では異質だ。

フェルメールの義母が所有していたディルク・ファン・バビューレンの絵画を参考にした《取り持ち女》は、酒を飲み浮かれ騒ぐ人々を描いた「陽気な仲間たち(merry company)」と呼ばれるジャンルに属している。このジャンルらしく、自分たちの世界に浸って楽しんでいる人物たちの中で、1人だけこちらの方を見て笑いを浮かべている男がいる。鑑賞者は、この男と目が合った瞬間に自分が覗き見をしているのだと気付かされるのだ。フェルメールは後に、鑑賞者が絵の中を覗き見ているような設定を高い頻度で用いるようになる。しかし、酒と性的な含みに満ちているにも関わらず、この絵は刺激的な魅力を持つには至っていない。

No. 28:《少女》(1664-67年頃)

《真珠の耳飾りの少女》と同じく、この絵は類型的な架空の人格の胸像を描いた「トローニー」と呼ばれる種類の絵だ。17世紀によく見られるこの手の作品は、画家の技量の高さを示すためのものだった。こうした理由から、《真珠の耳飾りの少女》とは描き方に大きな違いがあるものの、よく似た印象を受ける。その共通点の多さから、かつて両作品は対になっていたという説もあるほどだ。

少女は何もない真っ暗な空間の中に描かれており、それに対して不自然なほど明るい光が彼女の顔を照らしている。《真珠の耳飾りの少女》と同じように目の白い部分が輝いているが、それほど強調されておらず、より淡いトーンだ。手前に曲げた腕を覆う淡いブルーのドレープも同じく柔らかい色合いで描かれている。《真珠の耳飾りの少女》のような鮮烈さはなくても、それなりの魅力がある佳作と言えるだろう。

No. 27:《小路》(1658-59年頃)

ピーテル・デ・ホーホの影響が色濃い《小路》は、デルフトの街並みを描いた絵としては、その時代を代表する作品だ。デ・ホーホは、家庭の中の女性を描いた巧みな構図の室内画で知られるが、人々が開いた戸口や路地で日々の暮らしを送る様子が見えるこの作品のように、屋外の風景を描くこともあった。

フェルメールが参考にしたのは、デ・ホーホの形式だけではない。両者とも、絵の見栄えを良くするために建物の要素を組み合わせて、それらしく見えるが実際のデルフトの街並みとは細部が異なる風景を描いた。ちなみに、アムステルダム国立美術館の研究者たちが2015年にこの場所の住所を突き止めたが、現在の街並みはこの絵から一変している。研究者がその緻密な描写を称賛するように、建物の塗装が剥げかけた部分や、傾いたりすり減ったりしているレンガなどが丹念に描き込まれている。それに比べて人物は意図的に曖昧に表現されており、顔はぼやけている。そのせいもあって、鑑賞者は想像の中で自由にそれを補ったり、自分がそこに立っていると想像したりすることができる。

No. 26:《中断された音楽の稽古》(1659-61年頃)

女性が驚いたような表情を浮かべている《中断された音楽の稽古》には、気まずい緊張感がみなぎっている。フェルメールは、しばしば人気の主題を自分の作品に取り入れていた。この絵でも、音楽が主題であることと壁にキューピッドの絵が掛けられていることから、同時代の鑑賞者は誘惑の場面だと気づいたに違いない。それに加え、この女性のドレスは召使が私生活で着る種類のものだということも注目に値する。この男性は、勤務時間外に会いに来るほど彼女と親しい間柄なのだ。

この絵に描かれているのは、単に女性が恋人と一緒に楽譜を読んでいる場面ではなく、官能的なサスペンスとも言えるものだ。女性が画面のこちら側の鑑賞者を見ているのに対し、男性の方は見られていることに気づいていないようだ。彼女は道ならぬ恋の現場を押さえられてしまったのだろうか? 私たちは見てはいけないものを目撃しているのだろうか? そうした疑問に対し、フェルメールが明確な答えを用意することは決してない。

No. 25:《紳士とワインを飲む女》(1659-61年頃)

この絵は、よく似た主題と設定を持つ作品《ワイングラスを持つ娘》と同じ年に制作された可能性がある。どちらの絵でも、1人の男性が若い女性にアプローチしている。さらに酒が供されていて、飲み過ぎているのではないかと思わせる。《紳士とワインを飲む女》の場合、女性はグラスの中身を飲み干したところだ。もう1つの共通点は、テンペランス(節制)の寓意を表したステンドグラスの窓だ。もしかしたら、絵の中の人物のような不道徳な行為をとらないよう鑑賞者に訴えているのかもしれない。

しかし、2つの作品は印象が全く違う。《ワイングラスを持つ娘》のほうがずっと生々しく、見てはいけないものを見てしまったような感じがする。私たちの目の前で誘惑が行われ、若い女性は自分の性的魅力を誇示するかのようにこちらに微笑みかけているからだ。それに比べると、《紳士とワインを飲む女》は、はるかに抑制的だ。前者では奥に描かれていたもう1人の男性が取り除かれており、恋の駆け引きの象徴として描かれることの多い楽器が椅子の上に立て掛けられ、誘惑かどうかは主に見る側の想像に任されている。

《紳士とワインを飲む女》は、もう1つの作品に比べると控えめかもしれないが、巧みな色使いという点では明らかに優っている。特に青いカーテンの周りの描写は、ほかの画家にはなかなか真似できないだろうと思わせるほど秀逸だ。部屋の角にかけられた薄布を通過した光が壁に反射し、アクアマリンと黒みを帯びた影が交錯する様子が見事に表現されている。

No. 24:《窓辺で手紙を読む女》(1657-58年頃)

《窓辺で手紙を読む女》の若い女性は、何世紀もの間、白い壁の前に立っていた。だが2019年にこの絵の印象はがらりと変わる。これを所蔵するドレスデンのアルテ・マイスター絵画館がX線調査の結果を公開し、彼女の後ろにキューピッドの絵が掛けられていたことを明らかにしたのだ。この発見により、手紙の送り主は彼女の恋人だと解釈してほぼ間違いないだろうとされるようになり、この絵がフェルメールの《(手紙を読む)青衣の女》とよく似た構図で描かれていることも分かった。

ただ、落ち着いた色使いの《(手紙を読む)青衣の女》に対し、この絵では光による色彩の変化を捉えようとしたフェルメールの才能が遺憾なく発揮されている。特に、青い窓枠の一部が日差しを受けて明るくなっている様子や、テーブルの上の赤い絨毯に陽光がこぼれる様子にそれがよく現れている。フェルメールは、この絵の後にも似たモチーフを描いているが、これほど色彩豊かなものはない。

さらに右側に吊るされたカーテンが独特だ。これは、絵の中の女性がいる部屋の一部というより、私たち鑑賞者側の空間にかけられたメタ的な装置なのではないか。それは私たちが向こう側を見られるように大きく開けられている。当時デルフトで活動していたほかの画家たちの室内画でも、同じような効果を狙ってカーテンが描かれていた。フェルメールは、この装置を何気ない一瞬を捉えた空間に配置することで、より覗き見的な性質を高めている。

No. 23:《水差しを持つ女》(1662-64年頃)

現在、ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されているこの作品は、窓から差し込む柔らかな光の表現から、19世紀までハブリエル・メツーの作品だと考えられてきた。だが今では、この作品はフェルメールの傑作(アメリカにあるフェルメール作品の中では最も優れた作品の1つ)で、彼が繰り返し用いているスタイルやテーマが結実した作品だと研究者たちは考えている。人気のない室内で、女性が1人で立っている場面であることもその1つだ。ここでは、目線を落として静かに物思いに耽る女性の内面に焦点が当てられているが、彼女が何を考えているのかはよく分からない。

ほかのフェルメール作品が持つ強烈な魅力と比べると、《水差しを持つ女》は地味に見えるかもしれない。だがこの作品は、日常生活のありふれた物に象徴的な意味を持たせる彼の手法を示す良い例だと言えるだろう。窓を開けている女性がもう一方の手に持っている水差しが銀製なのは、彼女が裕福であることを示している。

No. 22:《リュートを調弦する女》(1662-64年頃)

美術史家のローレンス・ゴーイングは、《リュートを調弦する女》のような絵画を「真珠の絵(pearl pictures)」と呼んでいた。これは、モデルが身につけている装身具を光の効果を駆使して描き出し、仕上げに白っぽい絵具の点で光沢を強調するフェルメールの方法に着目した表現だ。この作品もそうした絵の1つで、見る者の目はすぐに若い女性のイヤリングに吸い寄せられる。広い空間の中にある、非常に小さなその物体に視線が集まる仕掛けになっているのだ。

ほかのフェルメール作品のように、ここでも音楽を演奏する場面が描かれている。そのため、はっきりと恋愛模様が描かれているわけではないが、エロティックな含みがあるのではないかという考え方もある。その証拠として、床に置かれたリュートが今まさに出会いが起ころうとしている、あるいはすでに起こったことを示していると指摘する研究者もいる。また、壁に掛けられた地図は、この絵の外側に広がる世界を暗示している。ほかの絵と比べると、《リュートを調弦する女》は、さほどエキサイティングな作品ではない。だが、あくまでも「相対的」にそう見えるということだ。フェルメールの絵は、大傑作でなくてもやはり素晴らしい。

No. 21:《手紙を書く女》(1664-67年頃)

《手紙を書く女》のモデルは、フェルメールがよく知る女性、つまり妻のカタリーナ・ボルネスだった可能性がある。美術史家たちはこれについて断定はできないとしているが、1つだけ確かなことがある。絵の中の女性は、理想化された女性像ではなく、非常にリアルかつ存在感のある人間として描かれているということだ。彼女は書くのに夢中で自分が見られていることに気づかないのではなく、私たち鑑賞者の方をしっかりと見つめ返してくる。

彼女が何を書いているのかは分からない。そこがミステリアスな場面設定を好んだこの画家らしいが、訳知り顔の小さな笑みを浮かべた女性の表情から、手紙の内容は悲しいものではないと推察できる。彼女の背後に掛けられた絵の中に手がかりを探った美術史家たちは、低音ビオール(16〜18世紀頃に使われていた弦楽器)のようなものが描かれていることに着目している。これを踏まえると、彼女の手紙はラブレターなのかもしれない。

No. 20:《音楽の稽古》(1662-64年頃)

ヴァージナルを演奏する女性と彼女を見つめる紳士がいるこの場面を、フェルメールは間近に捉えるのではなく、少し意外な視点から描いている。画面の4分の1ほどを窓のある壁が占め、ドレープのかかったテーブルが男性の姿を部分的に遮っている。そして、ヴァージナルの上にかけられた鏡が、女性の顔とイーゼルを映し出している。

画面をこのように構成することで、フェルメールは鑑賞者の意識を自らの技巧に向けさせ、誘惑の場面として解釈できるこの作品に自己言及的な意味合いを重ねている。このメッセージをさらに深めているのが画面右側に掛けられた絵で、ここには他者のために尽くすことの大切さを説いた「ローマの慈愛」の寓意が描かれていると研究者たちは指摘している。

No. 19:《婦人と召使》(1664-67年頃)

フェルメールは、女性が手紙を書いたり読んだりする場面を好んで描いた。一見すると《婦人と召使》もその手の作品のように思えるが、実は他とは一線を画す非常にドラマチックなものだ。この絵の中の召使は、手紙を書いている女性に緊急事態を告げる手紙を運んできたようで、文面は見えないものの女性の不安げな表情がそれを物語っている。

光の使い方も劇的で、何もない真っ暗な背景に2人の人物を浮かび上がらせている。多くのフェルメール作品で、美しく設えられた部屋が詳細に描写されているのとは全く異なり、まるで、そうした家庭的な空間から人物だけを切り離してここに連れてきたかのようで、読み解き難い神秘性を醸し出している。

謎を説くための鍵はテーブルの上のわずかな物しかないため、鑑賞者の目は自然とそこに置かれた箱にいく。ナショナル・ギャラリー(ワシントンD.C.)のキュレーター、マージョリー・E・ウィーズマンがアムステルダム国立美術館の展覧会図録で述べているように、この箱は宝石箱ではなく手紙を入れるためのものだ。ウィーズマンいわく、インド太平洋地域で作られたものだと分かる独特のデザインで、同時代の鑑賞者なら遠く離れた異国を思い浮かべただろうという。わずかな小道具を使って広大な世界を喚起させるこの絵は、フェルメールの卓越した技量を証明していると言えるだろう。

No. 18:《合奏》(1662-64年頃)

《合奏》のような絵は、フェルメールの研究者を困惑させる。もしこの絵が誘惑の瞬間を表現しているのだとして、フェルメールは道徳的な批判を込めているのだろうか? それとも単なる情景描写なのだろうか? この絵と、その中の右側に掛けられた絵には、大きな違いがある。後者はフェルメールの家族がかつて所有していたディルク・ファン・バビューレンの《取り持ち女》で、売春宿で働く女性を題材にしたいかがわしい場面の絵だ。ドラマチックな効果を上げるため人物が密集して描かれている《取り持ち女》と比較すると、《合奏》は落ち着いた色調で人物同士の間隔も広く、かなりおとなしい印象だ。

この絵をさらに謎めいたものにしているのはピアノに向かっている男性で、鑑賞者に背を向けているため顔は見えないが、演奏していないことは明らかだ。左側の女性が鍵盤を弾いており、彼はピアノの蓋の裏に描かれた雄大な田園風景に見入っているようだ。ピアノの絵と壁に掛けられた風景画によって外の世界が強調されているが、閉じられた室内空間を描いた絵で、窓も画面の外にあることを考えると興味深い構図だ。

No. 17:《ヴァージナルの前に座る女》(1670-72年頃)

研究者たちの間では、この絵と、同じくロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵する《ヴァージナルの前に立つ女》は、もともと対をなしていたと考えられることが多い。この絵には、チェンバロのような楽器を演奏する女性が描かれている。こうした題材は、一般的に性的な文脈を暗示させるが、ここではそれを強調するかのように女性の背後にディルク・ファン・バビューレンの《取り持ち女》が飾ってある(同じ絵が《合奏》にも登場する)。この作品は、より明るくすっきりとした構図の《ヴァージナルの前に立つ女》に比べて官能的な雰囲気が強い。

とはいえ、この女性について私たちがどう考えるべきなのか、フェルメールの意図を推し量ることは難しい。この絵の魅力は、意味を理解するのに役立ちそうな多くの要素を意図的に切り取り(左側にある低音ビオールの底部も見切れている)、画面の外にある部屋の様子を見る者の想像に委ねていることにある。今日の基準では革新的とは言えないかもしれないが、当時としては珍しいことだった。

No. 16:《手紙を書く婦人と召使》(1670-72年頃)

1974年に、IRA(アイルランドの武装組織)のメンバーに盗まれたエピソードで知られる《手紙を書く婦人と召使》だが、この絵の中では何が起きているのかはっきりしない。《恋文》と同じように、召使が裕福な女性の横に立っているが、この絵の場合、女性は手紙を読んでいるのではなく書いている。その内容は分からないが明らかに何度も書き直しているらしく、大理石の床には書き損じた紙と封蝋が散らばっている。一方、召使は陽光が差し込む窓の外を眺めている。

手紙の内容を知る手がかりになるかもしれないのは、《恋文》と同様、背景に飾られた絵だ。そこには、旧約聖書の出エジプト記でファラオの娘が葦の中にいる赤ん坊のモーセを見つける場面が描かれている。フェルメールの時代、これは「対立する人々の仲を取り持つ神の力」を表していた。手紙を書いている女性は、それを送ろうとしている相手と仲直りをしたいのかもしれない。少なくとも彼女は目の前のことに没頭しているように見える。

No. 15:《兵士と笑う女》(1657-58年頃)

この絵の中の女性が何者なのか、美術史家たちの意見は分かれている。一説によると、彼女は売春宿で客とおしゃべりしている娼婦で、別の説では、軽薄な男性に仕事を邪魔された召使だと言われている。さらに興味深いことに、モデルがフェルメールの妻のカタリーナ・ボルネスである可能性もあるという。しかし、背景についての情報があまりに少ないため、ここで何が起きているのかを正確に判断するのは難しい。

この絵の奇妙さをいっそう際立たせているのが、大胆に様式化された構図だ。画面の左半分に大きく描かれた男性はこちらに背を向け、陰になっている顔はよく見えない。その代わり、私たちの目は光が当たっている女性に吸い寄せられる。満面の笑みを浮かべて男性と話している彼女は、とても嬉しそうな表情をしている。遠近が強調された2人の人物の比率は、フェルメールが絵の構図を決める際に、写真のもとになった光学的原理(カメラ・オブスキュラ)を利用していたという説を裏付ける証拠だとされている。

No. 14:《真珠の首飾りの女》(1662-64年頃)

この作品に鑑賞者への暗号的なメッセージが込められているかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれている。ネックレスの真珠と女性が見ている鏡に着目し、これは純粋さについての絵だとする者がいる一方で、高度に様式化された風俗画だという意見もある。かつてキュレーターのアーサー・ウィーロックは、「フェルメールの天才性の際立った特徴の1つは、容易にはその絵の意味を読み解けないことだ。特に、細心の注意を払って構想された風俗画にそれが顕著に現れている」と書いている。これに即して言えば、《真珠の首飾りの女》はフェルメールが手がけた作品の中で、最も曖昧なものの1つに数えられるだろう。

それにしてもこの絵は、捉えどころがなさすぎるかもしれない。《天秤を持つ女》や《(手紙を読む)青衣の女》など、関連するほかの作品と比べると、この絵の中の人物が何を思っているのかを推察するのは難しい。しかし、劇的な光の効果とスタイリッシュな服装が視覚的な心地よさをもたらしているのは間違いない。

No. 13:《天文学者》(1668年)

《地理学者》と対になるものだったかもしれないこの絵は、単に仕事中の天文学者を描いたもののように見える。だが、何気ない日常風景に深い意味を込めるフェルメールの作品らしく、この絵には一見しただけでは分からない奥深さがある。天文学者が身に付けている着物のような衣服は、彼の見聞の広さと外国とのつながりを示唆している。一方で、隙間なく物で埋め尽くされた机と狭い部屋は、滅多に外出しない彼の隠者のような生活をほのめかしている。《天文学者》に見られるこの内と外との対比は、見る者の心を波立てる。

天文学者が描かれているため、世俗的な考え方を表しているようにも思えるが、壁に掛けられた絵が宗教的な含みを持たせている。フェルメールの研究者、アルバート・ブランケルトは、赤ん坊のモーセが描かれたこの絵をピーター・レリーの作品だと断定しているが、民衆を解放した聖書の登場人物と天文学者を結びつけることで、あからさまなキリスト教の図像を使うことなく、精神の解放をフェルメールは表現している。解き放たれたばかりの天文学者の精神は、外に向けて指を広げた手の仕草に現れている。自分の仕事が世界の見方を変えるかもしれないと気づいたかのように。

No. 12:《真珠の耳飾りの少女》(1664-67年頃)

この肖像画は、おそらく最も多くの人の目に触れているフェルメール作品であり、史上最も有名な絵画の1つだろう。この絵に関する小説や映画も作られており、森村泰昌やアウォル・エリズクなど、現代アーティストによるオマージュも数多くある。だが実際のところ、この絵は定評通りの傑作なのだろうか?

技術面では、ほぼ間違いなくイエスだが、テーマという面ではそうでもない。しかし、フェルメールが得意とする劇的な光の効果が見事に駆使されているこの絵は、形式的には文句なく素晴らしい。漆黒の闇の中から浮かび上がっているように見えるこの少女の唇、瞳、そして耳飾り(最近の研究によると真珠ではないらしい)は、見えない光源に照らされて輝いている。これは必ずしもフェルメール独自の表現ではなく、同時代の画家ミヒール・スウェールツなども試みているものだが、フェルメールは《真珠の耳飾りの少女》でこの手法を極めたと言えるだろう。

No. 11:《眠る女》(1656-57年頃)

地味で落ち着いた雰囲気の《眠る女》には、かつてもっと際どい要素が含まれていた。フェルメールは当初、居眠りする女中のそばに男性と犬を描いていたのだ。テーブルの上においしそうなリンゴが置かれた部屋で、男は女中と何をしていたのか。フェルメールはこの男を絵から排除することにしたので、その理由を知ることはできない。

こうした経緯を経て完成した絵は、フェルメールがその後、度々取り上げることになるモチーフを描いた最初の作品となった。画面の中にいるたった1人の女性と、その心理描写という、彼を有名にした題材を扱った初の作品である《眠る女》では、その技量が遺憾なく発揮されている。フェルメールは見る者に疑問を抱かせる要素を散りばめつつ、簡単に答えを与えることはしない。わずかに上を向いた女中の唇は、彼女が見ている夢について漠然とした手がかりしか与えてくれないが、彼女の心の内を探るのに十分なヒントは揃っている。背後の扉は開いており鍵が刺さったままだ。1696年にアムステルダムのオークション会社が推測していたように、彼女が仕事を怠けているのは、酔っ払っているからなのかもしれない。

《眠る女》の構図もまた、その後のフェルメールが向かっていくスタイルを示唆している。ここでは、深い奥行きが表現されており、隣の部屋まで覗き込める。そして、手前に斜めに置かれた椅子が鑑賞者の視界の一部を遮っている。こうした意表を突く構図によって、フェルメールの絵画は時に映画的な印象を与える。

No. 10:《レースを編む女》(1666-68年頃)

高さ23センチメートルに満たないこの絵は、フェルメールが手がけた中で最も小さい作品だ。ただしその小さな画面に、驚くほど豊かなディテールが詰まっている。女性のそばに置いてあるクッションから垂れ下がる糸の束は、本数を数えることができそうなほどはっきりと描かれている。それに対して他の部分は少しぼやけているが、これはわざとそうしているのだ。《レースを編む女》を描くために、写真の前身となったカメラ・オブスキュラが用いられたことは、現在では美術史家の間でほぼ確実だとされている。光学機器を通したこのような見え方は、人間の視覚によっても生み出される。何かをじっと見つめていると、そこに意識が集中して、ほかのものがはっきり見えなくなるのだ。

フェルメールの時代には、レース編みの習得は女子教育に欠かせないと考えられていたこともあり、この題材を取り上げた絵は珍しくない。ただ、ほかの画家たちはもう少し引きの構図で、家庭の中で母親など年上の女性に伴われて作業をしている若い女性を描いている。対照的に、フェルメールの構図はレース編みをしている女性の非常に近くまで寄っているため、彼女の心理状態すら読み取れそうだ。

しかし、どれほど緻密に表情が描かれていても、彼女が何を考えているのかは分からない。研究者たちは、答えを探ろうと隣のテーブルの上に置かれた書物に着目してきた。祈祷書、あるいはレースの模様の教本だという意見もあるが、はっきりしたことは明らかになっていない。そこにこそ、この絵のマジックがある。

No. 9:《ヴァージナルの前に立つ女》(1670-72年頃)

この絵は、ロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵する《ヴァージナルの前に座る女》と対になる作品だと考えられている。チェンバロのような楽器を演奏する女性が描かれていることから、恋愛がテーマではないかと思わせる。それをさらに裏付けているのが、オットー・ファン・フェーンの本から引用されたキューピッドの絵が、彼女の後ろに掛けられていることだ。フェーンが描くキューピットはしばしば標語を掲げており、「恋人は、たった1人の相手に愛を捧げなければいけない」などと書かれていた。

恋人同士をはっきりと描いたわけではないが、フェルメールはこの女性が恋人に忠実なのかどうか、私たちに考えさせたいのかもしれない。堂々とした姿勢や、丁寧に整えられた部屋の様子から、この裕福な若い女性には非の打ちどころがないように見える。しかし、人は見かけによらないということもある。この疑問が解けることはない。

No. 8:《デルフトの眺望》(1660-61年頃)

《デルフトの眺望》は一見、フェルメールが故郷の街並みを描いたごく普通の風景画だ。だがよく観察すると、いかに技巧が凝らされているかが分かる。巧みな筆捌きで幅広い効果を生み出したフェルメールは、わざと絵の具を不均一に塗ってレンガのざらざらした質感を出すなど、本物らしさを際立たせている。水面は、涼しげな青色の筆致で表現され、波紋が穏やかに広がっているように見える。

一体どうしたらこれほどまでの臨場感を出すことができたのだろうと、この絵は議論を呼んできた。その中で支持されているのが、カメラ・オブスキュラを使ったという説だ。その論拠として指摘されているのは画面全体に描かれている小さな白い斑点で、これは(レンズの収差によってできる)「錯乱円」ではないかと言われている。確かにフェルメールがカメラ・オブスキュラを使った可能性はあるものの、それが彼の絵にどの程度の影響を与えたかは不明だ。いずれにせよこの絵は、細密な描写で見る者をその世界に引き込むフェルメールの才能を示す好例だ。

No. 7:《牛乳を注ぐ女》(1658-59年頃)

柔らかい光と一見シンプルな画面構成の《牛乳を注ぐ女》は、フェルメールの代表作の1つ。しかしその事実によって、この絵が当時のオランダ絵画の文脈の中でどれほど異彩を放っているのかが分かりにくくなっている。フェルメールは、既存の表現や技法を組み合わせ、独自のスタイルを生み出すことに長けていたが、《牛乳を注ぐ女》はまさにその典型と言える。美術評論家のピーター・シェルダールが、「まばゆいばかりの名人芸が発揮されていて、どうしたらいいのか分からなくなる」と評したのも頷ける。

美術史家のベン・ブロースとアーサー・ウィーロック・ジュニアが、1996年にワシントンのナショナル・ギャラリーで開催されたフェルメール展のカタログで指摘しているように、同時代のオランダの画家たちにとって、乳搾りに従事する女性労働者(*1)はありふれたモチーフで、フェルメールもそれを承知していた。だが、ほかの画家たちの場合、こうした女性は周囲にいる他者との関係性の中で表現され、決して単独で描かれることはなかった。

*1 原題のmilkmaid(オランダ語ではDe MelkmeidまたはHet Melkmeisje)は、乳搾りに従事する女性労働者を意味する。

フェルメールの絵の中の召使は1人きりで、水差しから口の広い容器にミルクを注ぎながら、物思いにふけっている。乳搾り女の絵にはエロティックな含意があることが多く、この絵もその点では同じだ。しかし、美術史家のウォルター・リートケによれば、フェルメールは鑑賞者の思惑からは距離をとり、私たちが覗き見をしていることを自覚させようとしている。そこにフェルメールの「女性に対する共感」が現れているとリートケは書いている。そのような表現を可能にしているのが、形式におけるささやかな革新だ。たとえば、窓ガラスの斜めの線は視線を召使の腕に誘導し、彼女の労働の大変さを強調している。これは、一般に身分の低い者がすることと見下されている職業を讃える絵でもあるのだ。

No. 6:《天秤を持つ女》(1662-64年頃)

フェルメールはいくつかの作品で道徳と宗教に関するテーマを扱っているが、《天秤を持つ女》では、それが比較的はっきりと表現されている。一見何気ないこの場面では、1人の女性が目の前に並べた宝石を量る準備をしている(金を量っていると誤解している人も多いが、実際には秤の上に金は乗っていない)。フェルメール作品に登場するほかの女性たちと同様、この絵の中の女性もドラマチックな光を浴び、誰にも気を散らされることなく、1人静かに内省している。

彼女がやっている作業は日常的なものだが、フェルメールは人間の魂が神によって量られる「最後の審判」の絵を後方に配置して、宗教的な意味を持たせている。この女性の前にある真珠のように、この世の宝をいくら集めたとしても、邪な魂の持ち主であれば地獄に落とされることをこの作品は示唆しているのだ。絵の中の女性もそれに気付いているのかもしれない。彼女の視線は美術評論家のウォルター・リートケに、この作品を「フェルメールが描いた最も洗練された絵画の1つ」と言わしめている。

No. 5:《地理学者》(1669年)

《天文学者》と対になっていると考えられてきた《地理学者》は、科学的な知識と宗教的な啓示の探求の交差を描いた作品だ。当時の科学者のイメージをもとにしたこの作品は、依頼を受けて制作された可能性がある。だがこの人物の素性、または実際に存在したかどうかについては、研究者たちにも正確なことは分かっていない。フェルメールがこの作品を描いた当時のオランダは、地図製作が盛んな国としてヨーロッパで知られるようになっていたことを考えると、彼のような人物は大勢いただろう。

フェルメールは、この職業を単に世界を理解するための試み以上のものとして表現している。この作品を収蔵するフランクフルトのシュテーデル美術館のキュレーター、フリーデリケ・シュットがアムステルダム国立美術館の展覧会図録に書いているように、地理学者がまとっている着物のような服は、彼が「理想的な意味で見聞が広い人物」であることを示している。また、背後の地球儀は、その服が作られたかもしれない遠く離れた異国を暗示している。

この絵は、人間の内面がいかに周りの世界に影響されているのかを表現したものでもある。地理学者がふと窓の外に向けて視線を上げたところには、窓から差し込む一面の陽光がある。その光は、物理的にも心理的にも内部と外部の境界を曖昧なものにしている。

No. 4:《(手紙を読む)青衣の女》(1662-64年頃)

おそらくフェルメールが描いたどの絵よりも、この《(手紙を読む)青衣の女》は謎に満ちている。この手紙は誰が、何のために書いたのか。何が書かれていて、読んでいる女性はどう反応しているのか。こうした疑問への答えは簡単には見つからないが、フェルメールは絵の中にいくつかのヒントを散りばめている。

たとえば、壁に掛けられた地図は、手紙が書かれたかもしれない遠方の土地を示唆している。また、女性の回りにあるもの、たとえばテーブルの上に無造作に置かれた真珠などから、この手紙を読むために彼女がそれまでしていた作業を中断したことがうかがえる。大きく膨らんだ服からは、彼女が妊娠している可能性が推測できる。これらのヒントを総合すると、この女性は海外にいる伴侶から急な知らせを受け取ったのかもしれないという物語が浮かんでくる。

いずれにせよ、この絵は、静止、静寂、内省、内面性に対するフェルメールの感覚が凝縮された傑作だ。彼はこの女性を取り囲むようにして椅子とテーブル、壁を配置し、彼女を狭い空間に閉じ込めている。彼女の身体は常に部屋の中に、そして意識は自身の内側へと引き止められるのだ。

No. 3《信仰の寓意》(1670-74年頃)

フェルメールの他の作品とは異なり、《信仰の寓意》では寓意画の性質が前面に出ている。これが理由で、この絵については賛否が分かれてきた。1996年に美術史家のアーサー・ウィーロックは、「20世紀の鑑賞者が、ほかのフェルメール作品に対するのと同じ情熱をもってこの絵を受け入れるのは難しい」と書いている。彼も言及しているが、この絵に登場するいくつものシンボルは、フェルメールの同時代人には容易に解読できたはずだ。彼らのようにそれを読み解ければ、《信仰の寓意》がフェルメールによる最も素晴らしく、最も不思議な作品の1つであると納得できるだろう。

この作品が誰の依頼で制作されたかは定かではなく、デルフトのイエズス会のために描かれたという説や、裕福なカトリックのパトロンのためだという説などがある。しかし、フェルメールがこの絵を描いた半世紀ほど前に死去したイタリアの図像学者、チェーザレ・リーパの著作を参考にしていたことは分かっている。たとえば、中央の女性は信仰を表しており、他のさまざまなリーバの図像と組み合わされている。フェルメールはさらに、その全てに独自の解釈を加えた。たとえば、彼女の足元に地球儀を置き、世界が実質的に彼女の支配下にあることを表現している。ほかにも、エデンの園を連想させるかじられたリンゴ、その物語をさらに展開させる叩き潰された蛇、彼女のかたわらにある台の上の聖体拝領のような設えなど、さまざまな象徴が見られる。

宗教的象徴で埋めつくされたこの絵は、堅苦しくなってしまってもおかしくないが、フェルメールはそうはさせない。これらの象徴を自在に操りながら、リーパの本には出てこない独自のモチーフも加えている。たとえば、彼女がいる部屋の様子を映し出す、天井から吊り下げられたガラスの球体もその1つだ。また、韻を踏むような視覚表現が画面のあちこちで展開される。胸に手を当てて体を傾けている女性の姿は、手前のカーテンと背後の磔刑の場面の人物と重なり、ガラスの球体は足元の地球儀と対になっている。これらのオブジェを並べることで、フェルメールは外界と内面の心理を鮮やかに比較してみせる。私たちの心の内で起こっていることは、外側に表出するものだと示唆しているようだ。

No. 2:《恋文》(1669-70年頃)

引き上げられたカーテンの向こう側で、緊張感に満ちたシーンが展開されている。手紙を運んできた召使が、雇い主らしい裕福な女性にそれを手渡したところのようだ。鑑賞者の視点はこの場面から少し離れた所に置かれており、舞台上の役者たちを見るかのような演劇的な趣をこの絵に与えている。

2人の女性たちの視線はなんとも形容しがたく、その曖昧さが醸し出す引力に抗うのは難しい。片方の肘を曲げ、手紙を渡したばかりのもう1人の女性の方を見ている召使は、わずかに微笑んでいるようだ。リュートを手にした女主人は、不安と悲しみが入り混じったような表情で彼女を見上げている。彼女は何をそんなに恐れているのだろう。背後に掛けられた荒波の上を進む船の絵は、手紙を送ってきた恋人がいる場所を示しているのかもしれないし、もっとシンプルに、恋人の言葉を読んだ女性の心の内を表しているのかもしれない。

《恋文》からは、いく通りもの解釈を引き出すことができる。それを可能にしているのは、さまざまな象徴や連想を呼ぶオブジェを巧みに配したフェルメールの構成の妙によるところが大きい。対象から離れた場所に置かれた鑑賞者は、この作品の核心に近づくために、何層ものベールを剥がしたいという抗い難い欲求に駆られるだろう。

No. 1:《絵画芸術》(1666-68年頃)

今日、《絵画芸術》は史上最高の絵画の1つだと考えられている。それも当然だろう。さまざまな記号を幾重にも張り巡らせたこの室内画に、フェルメールは持てる力を全て注ぎ込んでいる。だが、この絵の評価は常に高かったわけではない。制作されてから1860年代に美術史家から再評価されるまで、200年ほどは比較的無名の作品だった。

フェルメールが手がけた数少ない寓意画の1つであるこの絵は、芸術制作の本質をテーマとしている。絵の中の画家はフェルメール自身だと誤解している人も多いが、実はもっと深い意味が込められている。この人物は、これまでに筆を取ったことのある歴史上の全ての画家を象徴しているのだ。フェルメールは画家という職業を明らかに高貴なものだと考えているようで、この画家が描く青い花輪は、まるで王族の頭に冠せられるティアラのように見える。

彼が描いているのはギリシャ神話に登場する歴史の女神クリオで、その姿はチェーザレ・リーパの寓意画集を参考にしている。クリオは寓意的な人物ではあるものの、この絵の中では画家と同じように匿名化された姿では描かれていない。彼女は、さっきまで通りを歩いていたかもしれない理想化されない生身の人間だ。この絵が現実世界を描いていることをより強く意識させる仕掛けが壁に架けられた地図で、当時のネーデルラントの17州を示している。この絵が見る者に意識させるのは、芸術と生活や人生が切り離せないものだということだ。画家が仕事をしている様子を見せるために開けられたカーテンは、鑑賞者をその場面の中に引き入れる。そして鑑賞者は、絵の中の自己言及的な重なりの中に組み込まれてしまうのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews