なぜエド・ルシェは偉大なのか。7人のアーティストが語る、その素顔と功績

エド・ルシェの回顧展が現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されている。ルシェの影響を自認する幅広い世代のアーティストたちに、彼が偉大である理由を聞いた。

60年近くにわたり、ロサンゼルスを拠点に活動したエド・ルシェは、その街の派手派手しさとは距離を置いた独特な図像学を構築した作家だ。彼に影響を受けたアーティストは数多いが、そこには、ルシェの写真集を推す人、夕日を描いた作品に感銘を受けたという人、あるいはやハリウッドサインや街中で聞こえるクラクションを表す「Honk」という擬音語を描いた、いかにもロサンゼルスらしいテキストベースの作品に影響を受けた人まで様々だ。しかし、どのような表現であれ一貫しているのは、ルシェのトレードマークでもある「乾いたユーモア」がある。

そして、そのユーモアこそが、アートの歴史に与えた最大の衝撃だと言えるだろう。ルシェやそのほかのポップ・アーティスト以前のアートは、重要で超越的な主題を扱う場だった。ルシェはそこに日常のありふれたものや、身の回りを飛び交う言葉、平凡で陳腐なものを引き込み、大きな変革を起こしたのだ。そのことを証言する7人のアーティストのインタビューを以下に紹介する。

注:MoMAのエド・ルシェ回顧展「ED RUSCHA / NOW THEN」の会期は2024年1月13日まで。来春ロサンゼルス・カウンティ美術館に巡回予定。

1. ウィリアム・ウェグマン(写真家、1943年生まれ)

私がヴェニスビーチに住んでいたある日、近所まで来たからということでエドが家に訪ねて来ました。彼と交流できるのは嬉しいことでした。なんといっても、あのエド・ルシェですから。彼は私の写真をとても気に入ってくれて、1枚買いたいとオファーしてくれました。そこで、それまでに撮った写真を全部卓球台の上に並べて彼に見せたところ、なんと44枚も買ってくれたんです! それは1971年のことで、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の非常勤講師の任期が終了したばかりの頃でした。この収入のおかげで、私はもう1年間ロサンゼルスに住み続けることができましたし、何より自分の作品がエド・ルシェのコレクションの一部になったのは驚きでした。

彼の作品の持つ力強さとシンプルさは、忘れ難い印象を残します。ハリウッドサインの絵は誰もが知る有名な作品ですが、私は駐車場の写真集に特に興味を引かれました。彼はとにかくユニークなので、その影響力をうまく説明するのは難しい。ウォーホルを真似できないのと同じように、エド・ルシェを真似ることはできないのです。彼は、憧れるか、羨むことしかできない存在。大勢のガールフレンドがいて、いい車をたくさん持っているのに、自分を見失わずにいられる。そんな風に自分もなれたらいいのに、と思うしかないアーティストの1人です。

2. ディナ・ヤーゴ(アーティスト・著述家、1988年生まれ)

エド・ルシェのテキストペインティングは、間違いなく私に大きな影響を与えました。私は都市の風景の中で見かける言葉に惹かれることがよくあります。同じ言葉に何度も出くわしたり、あちこちで見かけたりしているうちに、それが脳内を駆け巡り、特別な意味を持ち始めるのです。広告や看板を介して出会う言葉は、都市環境と自分自身の関係を理解するための媒体となっていきます。

ルシェは、商業的な言葉について語ることを厭いません。資本主義の基盤として私たちの生活を支配している言葉に、私も関心があります。多くのアーティストは、商業主義的な世界とは距離を置きたがりますが、私は違います。K-HOLE(アートとマーケティングを融合したトレンド予測レポートを作成するアーティスト集団)のメンバーだったこともありますし、私自身の作品もそうした世界を反映しているからです。アートの文脈の中で商業的な言葉を使う時に生まれる緊張感が、非常に面白いと感じます。

ルシェを知ったのは、彼のアーティストブックを通してです。それを見ていて、彼が都市を覆う言葉に鋭く反応していることに興味が湧きました。ルシェはいかにもロサンゼルス的なアーティストとして語られがちですが、彼が扱っている題材は、もっと広くアメリカ的なものだと思います。とはいえ、彼がこの街に大きな足跡を残していることは事実で、その証拠に「エド・ルシェがあの建物を買ったらしい」というような話をよく耳にします。1つの場所でこれほど長く存在感を発揮するルシェは、かっこいいお父さんのような憧れの存在なのです。

彼が日常に遍在するポップカルチャーを題材にし始めた頃は、今とは時代が違っていました。当時の人々は概ね同じカルチャーを共有していて、流行はもっとトップダウンでした。今の時代、「日常」が意味するものは本当に千差万別です。知らない人々には理解不能な、ニッチなTikTok現象のように。そんな今でも、彼の作品は60年代と同じように心に響くのがすごいと思います。ロサンゼルスのアート特有の祝祭性、遊び心や楽しさと、真面目な顔をして放つ皮肉なユーモアを掛け合わせている彼の作品は、じわじわと効いてきます。見た瞬間から満足感を与えてくれますが、それだけでは終わらないのです。

3. ゲイリー・シモンズ(アーティスト、1964年生まれ)

私がカリフォルニア芸術大学に通っていた頃、ルシェの存在はあまりに大きく、彼との接点を持たずにいることなど不可能でした。そもそも、避けたいと思うはずもありませんが……。私の父は芸術写真を専門とするプリンター(*1)だったので、ルシェが引用していたイメージや場所、物事の多くは、写真の中に定着されたアメリカ的な光景として非常に身近なものでした。ゲイリー・ウィノグランド、ウィリアム・エグルストン、ロバート・フランクといった写真家のように、彼はアメリカの肖像を描くのに貢献したアーティストの1人です。カリフォルニア独特の何もない空き地やミッドセンチュリーデザインの影響を受けた彼の写真や絵画は、それ自体がとても象徴的なものになっています。

*1 写真家の意図を汲み取り印画紙に焼き付ける専門職。

私はテキスト作品を多く制作していますが、ルシェがテキストをオブジェのように見ている点、彼にとってテキストがナラティブを超えたものである点に魅力を感じました。これまで私が描いてきた看板や空き地などの作品には間違いなくルシェの影響がありますし、とりわけハリウッドサインの絵には、多大なるインスピレーションを得ました。あのような看板が持つ断片性や知名度、人々がどのようにそれを理解し受け止めているか——私は、そうしたことに政治的な意味を持たせることができると考えます。彼は、私たちのほとんどが考えもつかないようなことをたくさんやってのけたのです。

ルシェは人としても印象的で、部屋に入ってきたら目を留めずにはいられないタイプです。映画スターのようにハンサムで、ショーン・コネリーのように年を取れば取るほど味が出る。彼はアイコンであり、とことんクールで、85歳になった今も誰よりも魅力的な人です。

4. フランシス・スターク(アーティスト・著述家、1967年生まれ)

2005年のヴェネチア・ビエンナーレでエド・ルシェがアメリカ館の代表アーティストになったとき、私は展覧会カタログに寄稿しました。それは、私がこれまでに受けた中で最も嬉しかった依頼の1つです。アメリカ館で発表された「Course of Empire」は、実に素晴らしいシリーズ作品です。ロサンゼルスの建物のビフォー・アフター、過去と現在が描かれていて、過去に発表したモノクロの絵の隣に、その建物の現在の姿を示す新しい絵が掛けられていました。非常にストレートでありながら、特別なものを感じさせる展示でした。

彼の作品を見ると、写真が現代アートの表現にどれほど影響を与えたかがよく分かります。特に、かつてハイアートでは扱われていなかった題材にそれが現れています。彼のスタイルには独特の特徴がありますが、これ見よがしなところはなく、謙虚かつ単刀直入です。彼の作品は親しみやすくてクールだとよく言われますが、洗練された深みもあります。人を食ったようなフレーズを描くときでさえ、そうで、あの絶妙なバランスはなかなか真似できるものではありません。

ヴェネチアから帰国して数カ月後のことです。バイクの横でビキニを着て立っている私の写真を初めて見た彼は、それを面白いと思い、私の留守番電話に何度もメッセージを残してくれました。ところが、留守電のメッセージをめったに再生しない私は、何週間もそれを放置していたのです。ある日ようやくそれを聞いて、「大変、エド・ルシェから伝言だ!」と仰天しました。彼もバイク好きだったらしく、同好の士である私に関心を持ってくれたのです。キュレーターの紹介で親しくなったわけではなく、いかにも南カリフォルニアらしい出会いでした。

5. アレックス・イスラエル(マルチメディア・アーティスト、1982年生まれ)

ロサンゼルスで育った私がエド・ルシェを知ったきっかけは、レストランで見かけた作品でした。(サンタモニカの)オーシャン・アベニューにあるアイビー・アット・ザ・ショアでは、キッチュな海景の上に「BRAVE MEN RUN IN MY FAMILY」と書かれた作品があり、(ウェストハリウッドの)メルローズにあるモートンズでは、格子状に街灯が並ぶ夜景の上に「MEN PROGRAMMED TO CRAVE WOMEN AND VICE VERSA」という一文が浮かんでいる作品がありました。これらのフレーズは、頭から消えないポップソングの歌詞のように、ずっと私の脳内で響き渡っていました。余計なもののないテキストは、アートについて何も知らない子どもだった私の感情を大きく揺さぶったのです。

高校時代、私はロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)が収蔵する2つの作品を比較する小論文を書きました。SPAMの缶詰を描いたルシェの《Actual Size》とマグリットの《イメージの裏切り》です。この論文を書くために、ルシェについては何でも知ってやろうと思い情報を集めていきました。彼の本や映像、火薬を使ったドローイング、胃腸薬やキャビアを画材に使って描かれたハリウッドサイン、言外に仄めかされている意味、そして映画スター並みのルックス。知れば知るほどクールなアーティストだと思いました。

ルシェのポップ・アートは、消費可能なSPAM缶を超えて、私たちが買いたいと思っても買えないもの、つまりライフスタイルや夢、独特の雰囲気を表しています。私は今、サンセット・ストリップを見下ろす場所に住んでいますが、家を出るたびに、彼の作品の中をドライブしているような気分になります。彼ほどこの街の空気感をうまく捉えられる人はいないでしょう。ルシェはロサンゼルスのアートコミュニティと世界をつなぐ究極の架け橋です。いや、「橋」という比喩は間違っているかもしれません。高架橋と言ったほうがふさわしいでしょう。

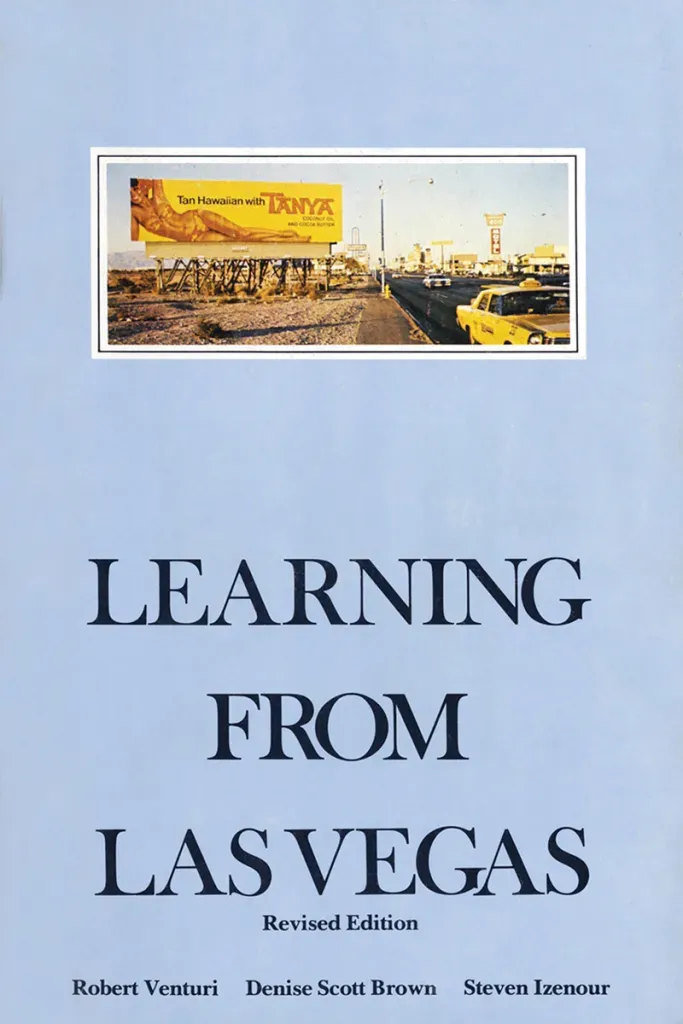

6. デニス・スコット・ブラウン(建築家、1931年生まれ)

カリフォルニア大学ロサンゼルス校で教鞭をとっていた60年代のある日、帰宅途中に立ち寄ったサンタモニカの書店で見つけたのがエド・ルシェの本でした。私は彼よりもずっと前からありきたりの建築物を撮っていましたが、彼の写真がとても気に入りました。南アフリカで育った私は、大衆芸術に対する彼の視点と、アフリカで私が目にしていた風景に相通ずるものがあると気づいたのです。子どもの頃は、その辺に放ってある廃材で建てられた武骨な形の家をよく見かけました。人によっては「醜く平凡」だと感じる素朴な造りの建物にも、独自の存在価値があります。彼はそれを理解していたのです。

ラスベガスについての授業をしたとき、私はゲストスピーカーとしてルシェを呼んだことがあります。学生たちは彼を気に入り、「なぜアンディ・ウォーホルはこんなに人気があるのでしょうか?」と質問しました。すると彼は、「あのトマトスープ缶の文字がアールヌーボー調だからだ!」と答えたのです。

1972年に『Ed Ruscha Elevation of the Strip』というアコーディオンブックを作ったのは、ルシェがサンセット・ストリップの写真集を作ったことを知り、ラスベガス・ストリップにある全ての建物を写真に収めたいと思ったからです。そこで、カメラを車に載せて、通り沿いをゆっくり走って撮影しました。

7. マス・バス(画家・彫刻家・パフォーマー、1981年生まれ)

ルシェの作品の言葉には包容力があって、私はそこからインスピレーションを受けています。彼には1つの言葉の中から詩情を引き出す稀有な才能があり、言葉をイメージやオブジェ、場所として用います。彼の作品は、たった一言か、ワンセンテンスの短いジョークが持つ拡張性を思い起こさせ、1つの単語の中に折り畳まれた意味が、ユーモアによってさまざまに解釈できる問いや状況へと展開されていくのに似ていると感じるのです。タイポグラフィをオブジェやイメージとして、あるいは言葉を彫刻として使う彼の方法を、私は制作をする上で常に意識してきました。

彼の仕事では、グラフィックデザインや詩、ドローイングという複数分野の要素が重なり合っています。私が影響を受けたのは、そうした交差性です。私自身は、ペインティング、彫刻、パフォーマンス、そしてテキストを使った作品を制作しています。彼と方法は異なりますが、複数の要素が交差しているという点で近いものがあるのです。また、彼が提示するロサンゼルスのビジョンも刺激を与えてくれます。看板や広告、ビルボードを読みながら、だだっ広いロサンゼルスを移動していく感覚を表しているところが彼の作品の魅力です。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews