永遠のアンファン・テリブル、ハーモニー・コリンが語る創作のこと──「昔より仕事は増えたが、ぼくは12歳から変わってない」

10代でラリー・クラークの映画『KIDS/キッズ』の脚本を担当し、大きな脚光を浴びたハーモニー・コリンは、その後、画家としても豊かな才能を発揮してきた。現在ロサンゼルスで個展を開催中のコリン本人に、その独特な世界観や創造力の源泉を聞いた。

最新映画の場面を基に制作した絵画で新境地を開く

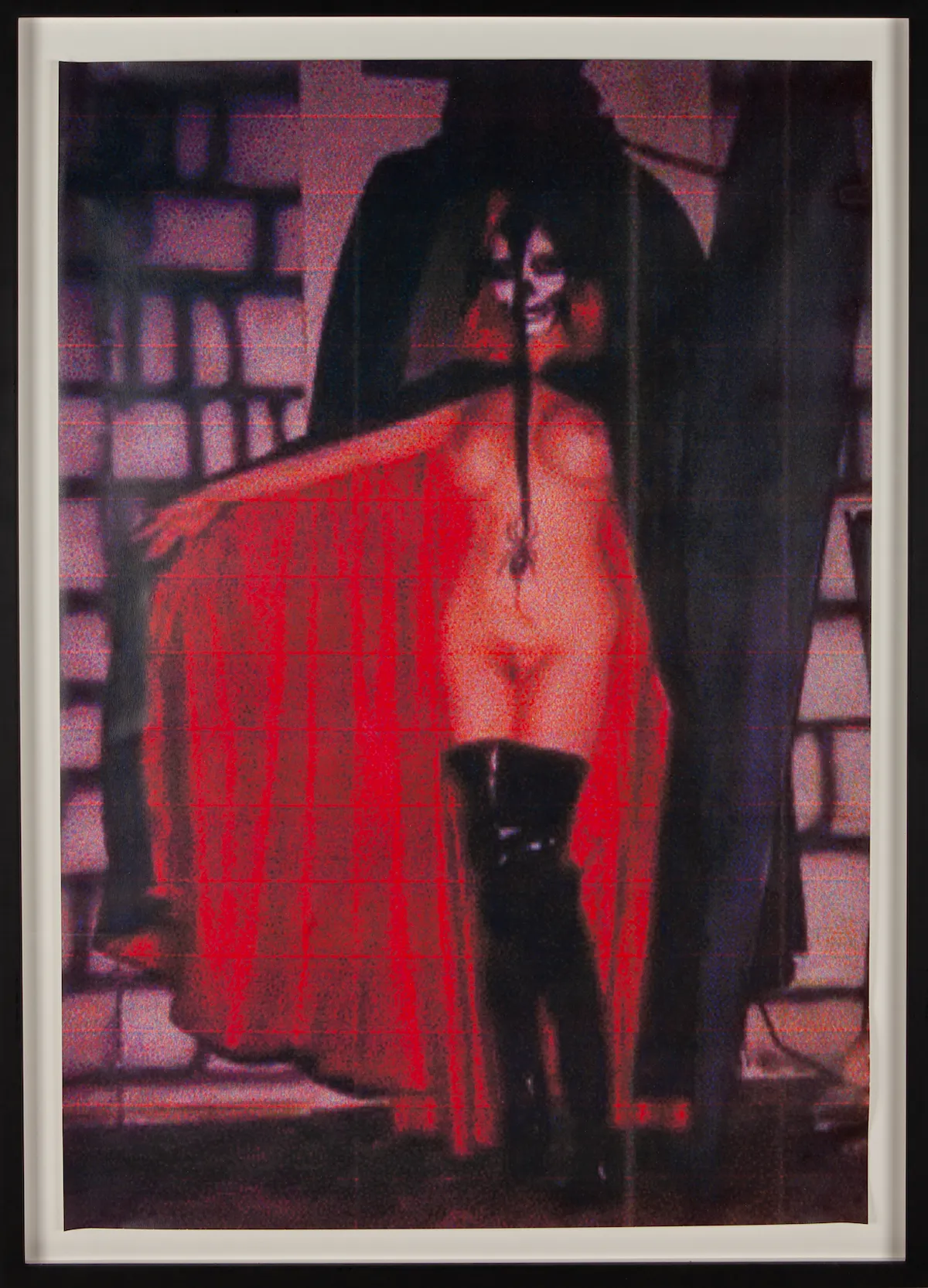

マイアミの海岸沿いの風景の中で殺し屋が暗躍する最新映画『Aggro Dr1ft』の撮影を終えたハーモニー・コリンは、自身にとって海辺と等しく「聖域」であるアートスタジオにこもり、映画の場面を絵画のシリーズとして制作していった。赤外線カメラで撮影されたこの映画は、けばけばしいビデオゲームを彷彿させる異様な色彩で裏社会を描いている。コリンはこの雰囲気をカンバスの上でも再現したいと考えたのだという。

制作に臨むときには、「ループ再生できる音楽をかけるんだ。同じ曲を2、3週間ずっとかけっぱなしにしたり」と気分を盛り上げる秘訣を教えてくれたコリンは、9月のある日、自身による幻惑的な新作絵画が並ぶロサンゼルスのハウザー&ワースに現れた。そして、スマホを取り出してお気に入りの曲を探しながら、こう続けた。

「先月は80年代のネスレのコマーシャルソングをずっと聴いていた。これが最初のシンセウェイヴ(*1)じゃないかな。その曲がループ再生されている1時間のユーチューブ動画がある」

*1 80年代のビデオゲームや、SF、ホラー映画などで使われ、当時未来的とされたシンセサイザーサウンドへのノスタルジーをベースとした音楽。2000年代から1つのジャンルとして認知されるようになった。

コリンが再生ボタンを押したとたん、奇妙な世界へと通じる扉が開いたようだった。記憶の奥底に眠っていた当時の文化のおぼろげな記憶の残骸が掘り起こされ、シュールで未来的な衝撃が、数十年経った今でも心を捉えるのはなぜなのか。流れはじめたのは、ネスレの「アルペン・ホワイト」というチョコレートのコマーシャルソングで、幻想的なシンセサイザーの音色に乗せて、まるで呪文のようにブランド名のスペルが繰り返される奇妙な歌だ。

たまらなく魅力的な甘い夢、N・E・S・T・L・E・S

この上なく甘い夢、N・E・S・T・L・E・S

クリーミーな白、夢のような白

ネスレは最高のものを作る、N・E・S・T・L・E・S

部屋に響き渡るその音楽は、そこに居合わせたコリンを含む我々の時間感覚を歪ませ、一種のトランス状態に引き入れてくる。

「子どもの頃、ショッピングモールの忍者ショップでヌンチャクを買った時の記憶が蘇ってくる」とコリンは言い、こう続けた。「それで思い出したけど、友達の首に手裏剣が刺さったこともあった。この曲を聴くとゾーンに入ることができる。これをかけながら葉巻を吸ったり、タップダンスを踊ったりすることもあるんだ」

個展「AGGRESSIVE DR1FTER」のオープニングのため、拠点のフロリダからロサンゼルスのダウンタウンに来ていた彼は、襟を大きく開けたジップアップセーターに紫色のコーデュロイパンツ、紺色のスエードのスリッポンといういでたちで、いたずらっぽい笑みを絶やさない。その姿は、自身が1990年代にブレイクした当時のイメージ、つまり、ラリー・クラークが監督した映画『KIDS/キッズ』(1995)の脚本を担当した頃の、極めて独特かつひねくれていて自由な世界観をもつクリエーターそのままだ。

ニューヨークを舞台にした『KIDS/キッズ』は、性的に奔放な十代の若者たちの虚無的な日常を描いて世間に衝撃を与えた。それ以来コリンは、『ガンモ』(1997)、『ミスター・ロンリー』(2007)などのインディペンデント映画から、『スプリング・ブレイカーズ』(2012)、『ビーチ・バム まじめに不真面目』(2019)などのハリウッド映画まで、気鋭の映画監督として名を馳せると同時に、絵画やドローイング、写真、その他新旧のメディウムで作品を制作するビジュアルアーティストとしても、独自の活動を展開してきた。

この個展は、彼が9年間所属していたガゴシアンからハウザー&ワースに移籍して初めての展覧会だ。『Aggro Dr1ft』のプレミア上映のためヴェネチア国際映画祭に参加してきたばかりだという彼は、疲れていると言いつつも、取材前日に予定されていた友人アル・パチーノとの夕食をキャンセルするほどではなかったようだし(アル・パチーノについて何か面白いエピソードはないか、と尋ねると「たくさんあり過ぎて」という答えが返ってきた)、新境地とも言えるスタイルで描かれた絵画について説明してくれた時も、かなりハイテンションだった。

『Aggro Dr1ft』に基づく新作は、鮮やかな油絵の具を使って映画のイメージを絵画に変換したものだ。コリンはこの映画から気に入った場面をカンバスに投影し、これまでの画風とは打って変わった緻密な筆致で、光を放射するような映像美をさらに洗練させた形で写し取っていった。劇中、「虹の暗殺者たち」と呼ばれる一味がマイアミのうだるような暑さと独特の風景の中、気だるい調子で殺戮を繰り広げる。物語は、一人称視点のシューティングゲームでレベルが変わる時のカットシーンを想起させる映像で展開されるが、今回発表された新作絵画も同じような超現実的な雰囲気を醸し出している。

「できるだけ鮮やかな発色にしようと、絵の具を混ぜて実験を重ねた。サーモグラフィの映像を絵の具でどこまで再現できるか試していたんだ。熱エネルギーにはずっと前から興味を持っていたが、赤外線カメラを使うと登場人物が発する気のような、波動のようなものを表現できる。とても美しいだけじゃなく、抽象と具象の境界線を曖昧にしてしまう感じもいい。まるで命が吹き込まれた画像のようにも見えるし、魂の記録みたいでもある」

「映画では表現できないことがあるから」

NASAから借りた赤外線カメラが捉える人体の熱放射が魂に見えるという話が出たので、私は最近起きた事件を彼が知っているか尋ねてみた。ペンシルバニア州の刑務所を脱獄して森に潜んでいた囚人が、ヘリコプター捜査で使われた赤外線映像によって捕まったというニュースだ。彼もその報道を見たと答えてくれたが、すぐに本当か嘘かよく分からない話をし始めた。それによると、背の低いブラジル人の逃亡者が何週間も事件のあった場所の郊外をうろついていたという。

「身長が低いその男がもう1人背の低い男を肩に乗せ、トレンチコートを着て、背の高い男のふりをしようとするんじゃないかと警察は警戒していたらしい」

コリンとの会話はあちこちに飛び回り、空想の世界へと逸れていく傾向がある。創造的な衝動を抑えられないからなのかもしれないし、退屈な現実をそのまま受け入れるのが我慢できないからなのかもしれない。キャリアの最初期から、多分野というより全領域をまたぐような創作活動を展開してきた彼の物の考え方は、その制作スタイルとも一致している。そんなコリンは、アートに関して子どもの頃から感じてきたことをこう告白した。

「僕はただものを作りたかっただけで、いつも全てを1つのものとして見ていた。ジャンルによってヒエラルキーがあるとか、重要性の階層構造があるとか、どんな形にせよ序列があるなんて一切考えたことはなかった。いつも、全部がつながっていると思っていたし、子どもの時から何でもやりたかった」

たまたま映画界でブレイクしたが、彼にとって映画製作は、次から次へと夢中になって取り組む、数ある表現手段の1つに過ぎなかったのだ。

「アートスタジオに行くのは大概の場合、はけ口がほしい時だ。ほかのことが複雑になりすぎたり、退屈になったり、問題が起こったりすると、誰もいないスタジオで1人になりたいと思う。絵を描くことは文章を書くのに似ていて、とても直接的な行為。他のメディウムではできないものを作りたいという衝動に駆られると、スタジオで絵を描く。楽しいときもあれば、そうでないときもあるけど」

画家としての彼はこれまで、絵の具のしぶきを散らした抽象画やサイケデリックなパターンから、膨張したキャラクターや亡霊のような人影が出てくる具象画に至るまで、さまざまなスタイルを実験してきた。

「最初の頃は、漫画やイラストのようなドローイングやスケッチから生まれた絵が多かった。そこで面白いと感じたものやちょっとした形といった何かをカンバスに描いていた。偶発的なアクションペインティングみたいな感じ。エネルギーの流れを追っていくような感じで、身体の動きで作品をつくっていくのは好きだけど、いつもうまくいくとは限らない。新作はこれまでとは違い、かなり手間をかけたんだ。1枚の絵に2週間かけるのは、自分としては長い。以前は1週間で展覧会が開けるくらいの速さだった。目指しているものによってプロセスが変わるんだ」

銃の閃光の向こうに覆面をかぶった殺人鬼がいる《6LINX》(2023)や、真っ赤に発光する海を疾走しているモーターボートを描いた《PARADEEZ》(2023)のような新作は、マイアミ・デザイン・ディストリクトにあるスタジオで、アシスタントたちの力を借りて制作された。これらは、『Aggro Dr1ft』に出てくる熱病に冒されたディストピアを、油絵という何世紀もの歴史があるメディウムでリメイクしたものだ。

「投影された映像をなぞっていって、形を少し歪ませる。時には絵が勝手に変化することもある。この映画を作るためには長い時間がかかった。大勢の人が関わっていて、ポストプロダクションの作業や実験がたくさん行われる映画に比べて、絵はカンバスに描くだけ。とてもシンプル」

映画の構想がいくつもあり、それを集中して作れる環境が整っている中で、なぜ彼はあえて絵を描いてきたのか。その理由をコリンはこう答えた。

「映画では表現できないことがたくさんある。だから絵を描きたくなる。わざわざ説明したくないことを絵にするんだ」

説明したくないこととは何かと尋ねると、彼はきっぱりとした口調でこう言った。

「言葉では言い表せないものを表現しようとして映画を作っている。ストーリーを語りたいという衝動に駆られるんだ。理由はよくわからないけど。絵画は、その衝動のさらに極端なバージョン。より直接的で、物語として説明する必要がない。色やキャラクターを見ただけで、それが分かることもあるから。よくスマホのペイントアプリを使って指で絵を描くんだけど、つまり写真をイメージに変えて、イメージを絵画に変換するんだ」

子どものような感受性と無尽蔵に湧き出るアイデア

「彼は昔とほとんど変わってないよ。あの頃も本当にエネルギッシュだったけど、今も次から次へとアイデアが出てくるんだ」

ニューヨークのローワー・イーストサイドでアレッジド・ギャラリー(*2)を運営していたアーロン・ローズは、90年代初頭に初めてコリンに会ったときのことをこう語る。当時のコリンはまだ『KIDS/キッズ』で有名になる前で、ニューヨーク大学に進学するためナッシュビルから出てきたばかりだったが、すでに目立つ存在だったという。ある日ギャラリーにやってきたコリンは、自分が練っていた展覧会のアイデアを滔々と語ったのだという。「自分が描いたドローイングを見てほしいと頼むんじゃなく、いきなり個展の構想を売り込んでくるという大胆さに驚いたよ」とローズは回想する。

*2 グラフィティやスケートボードカルチャー、ファッションなど、90年代アンダーグラウンドを代表する先端的なクリエイターたちを発掘したことで知られるギャラリー。

10代で『KIDS/キッズ』の脚本を依頼され、若くして映画界で成功したコリンは、アーティストとしても1人の人間としても実に風変わりな未知の領域を切り拓いていった。「彼には昔から、パフォーマンスアートやストリートシアターに影響された部分があった」とローズは言う。「いろんなキャラクターを憑依させ、それになりきっていた。あんなやつは初めてだ」

テレビ番組「レイト・ショー」の司会者、デイヴィッド・レターマンもローズと同じ印象を持ったようだ。『KIDS/キッズ』公開時に彼をゲストに迎えたのを皮切りに(コリンは番組出演時、この映画をコメディのヒット作『ボールズ・ボールズ』の続編として構想したと主張していた)、レターマンはその後4年間にわたってたびたび彼を出演させている。最後の出演時、舞台裏でコリンがメリル・ストリープを怒らせるようなことをしたという噂があるが、本当のところは分からない。ともあれ、国民的人気を誇るこの番組で、不条理な話を次から次へと繰り出してみせる変人として広く認知されるようになった彼は、そんなキャラクターを歓迎するアート界で、ますます活動の場を広げていった。

「建築家のザハ・ハディドがかつて言ったように、実験には終わりがない。ハーモニーもまさにそういうタイプです」

そう語るキュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストは、90年代のパリでコリンに出会い、デュッセルドルフのユリア・シュトーシェック財団のために企画した展覧会「Worldbuilding: Gaming and Art in the Digital Age」で、彼の新作映像作品を展示した。オブリストはコリンの多面的な活動について、「それら全てを貫いているのが、尽きることない実験精神です」と述べている。

オブリストとコリンを出会わせたのは、共通の友人でファッションデザイナーのアニエス・ベーだ。彼女は、映画の仕事で疲弊してドラッグに溺れそうになっていたコリンを心配し、彼がパリで休養できるよう面倒を見ていた。コリンによると、「アニエスは僕にとって、おとぎ話の妖精のような人」だという。

「彼はニューヨークから逃げ出したかった。退屈していると言っていた」とベーは回想する。彼女は、自身が発行するポワン・ディロニー(Point d'ironie)誌の1冊を彼と共同で編集したが、そこには当時のプレスリリースでコリンが「若い男の子たちがファックしたり、互いにしゃぶったりしている」と書いたような、ぼんやりとした官能的な写真が掲載されていた。また、ベーの運営するギャルリー・デュ・ジュールで、何度も彼の展覧会を開催。2003年には、ウサマ・ビンラディンがE.T.と親しげにポーズを取っているドローイングが展示された。

「彼は素晴らしい詩人で、偉大なアーティスト」とベーは言う。「彼には可愛らしいところがあって、今は白髪まじりだけど、まだ子どものような目をしている」

ギャラリストのジェフリー・ダイチも、90年代にニューヨークのダウンタウンで活躍していた頃のコリンを覚えており、最近では2021年にマイアミのギャラリーで彼の絵の展覧会を開催した。そのダイチはコリンの魅力をこう説明する。

「ハーモニーには、現実に根ざしながらもエクストリームな領域へと広がっていく独特の世界観があります。私が彼の作品で最も興味深いと感じるのは、現実とファンタジーの境界線が曖昧になって消えてしまうところです」

ダイチのギャラリーで開かれた個展は、コリンがそれまで何度も描いてきたトゥイッチーというキャラクターを中心としたものだった。展覧会の解説文によれば、トゥイッチーは、「いたずら好きな作家自身の分身」だという。一方、コリン自身のアーティストステートメントにはこう書かれていた。

「この白っぽい生き物は、犬と遊んだり、使われなくなった船着き場でダンスしたりする。僕は独り水辺に座って、なんとなく宇宙っぽいトロピカルな遊び場にいるエイリアンみたいな友達を作った」

「今の彼は昔に比べ成熟していて、家に火をつけるようなことはしません」と語るダイチが言及しているのは、何度も火事を起こしたことがあるというコリン自身が語った逸話だ(嘘か本当かは分からない)。

「そうは言っても、彼には今も子どものような雰囲気があります」とダイチは続ける。「子どものように豊かな感受性、そしてつむじ曲がりなところを保ち続けている彼は、美術大学のアカデミックな制度に押し込められ、輝きを失ってしまった多くのアーティストとは違う。昔からそういうところが一切なく、だから彼の作品は新鮮で興味深いのです」

アーティストのリタ・アッカーマンは、コリンの旧友の1人だ。かつて彼女が出した本には、彼が行った架空のインタビューが掲載されていたが、その冒頭の一文は、「リタ、こんなふうにフィリピンの街角で君にバッタリ会えるなんて本当に嬉しいよ」だった。

彼女はコリンについてこう語る。

「これまで出会った中でダントツに面白い人間。絶え間なくいたずらを仕掛けてくるアンファン・テリブル(*3)だけど、広い心の持ち主」

*3 「恐るべき子どもたち」の意。ジャン・コクトーの小説の題名で、映画化もされた。無邪気さと残忍さで大人を恐れさせるような子どものこと。

フロリダ移住後、映画でもアートでも新たな一歩を踏み出す

嘘か本当か判然としないコリンの語りがある意味説得力を持つのは、彼が生きてきた人生が普通ではないからかもしれない。北カリフォルニアでヒッピーの両親のもとに生まれ(アニエス・ベーによると、彼は母親が海岸で妹を出産するのを見たという)、幼い頃に南部のナッシュビル(彼のお気に入りの忍者ショップが入ったショッピングモールがあった)に引っ越したコリンは、その後大学進学のためニューヨークに行き、瞬く間にスターになった。

パリで休養した後、しばらくナッシュビルで暮らし(そこでは、これまた伝説的なエピソードに事欠かない写真家のウィリアム・エグルストンらと交流した)、現在、住んでいるマイアミに移り住んだ。

「フロリダという場所が持つイメージが何よりも好きだ。世界最高の場所だと思う。フロリダが舞台になっていると言えば自動的にSFになるし、どんな荒唐無稽なことでも信じられる。フロリダという言葉からは無限にイメージが広がるんだ」

コリンが作風を転換させ、複数の分野で次なる段階へと踏み出したのもフロリダだった。肌がジリジリと焼け、脳みそが溶けそうになるこの場所は、彼が直近に手がけた何本かの映画の舞台にもなっている。その1つは、ビキニ姿の女子大生たちが暴れ回るギャングスターファンタジー『スプリング・ブレイカーズ』(2012)。また、『ビーチ・バム まじめに不真面目』(2019)は、マシュー・マコノヒー演じるムーンドッグという名の酔いどれ詩人が、スヌープ・ドッグ(ランジェリーという名のラッパー役)を始めとするクセ者揃いの登場人物たちと繰り広げる狂騒劇だ。

絵画をはじめさまざまな分野で作品を進化させ続けるビジュアルアーティストとしても、コリンはフロリダで新たな一歩を踏み出している。しかし、世界最大級の2つのギャラリー、ガゴシアンからハウザー&ワースへと移籍したことについては、特別な理由があるわけではないと強調した。

「しばらくあそこにいたから、そろそろ変えてもいいタイミングだと思ったんだ。ここのスペースも最高だし。数ある拠点の中でも一番だと思う」と、ロサンゼルスのダウンタウンにあるハウザー&ワースのギャラリーを評価する。製粉工場を改装した広大な空間には、複数の展示スペースだけでなく、敷地内の畑や地元農家の新鮮な食材を使った人気レストラン「マヌエラズ」や、息抜きにぴったりな中庭もある。この開放的なガーデンエリアには鶏小屋まであるが、彼がハウザー&ワースに移ったのには、ニワトリたちも一役買っていたのだろうか?

「確かに、チキンは大好物だよ」

アートの世界に足を踏み入れた頃、自分にきっかけを与えてくれたアーティストたちがいたとコリンは振り返る。今でも尊敬しているというマイク・ケリー、クリストファー・ウール、リチャード・プリンス、ポール・マッカーシーといった憧れの先輩たちとの交流について、彼は顔を輝かせながらこう話した。

「高校を出たばかりで右も左も分からない頃、たまたますごいアーティストたちと知り合いになれた。彼らの近くにいて、アーティストがどうやって生きているのか垣間見ることができたんだ。アーティストが実際どんなふうに生活して、仕事しているのか、そしてその2つをどう区別しているのか、それまでは見当もつかなかったから、彼らが朝起きて朝食をとり、スタジオに行くのを見られたのは貴重な体験だった。洗車とかそういう仕事をしている人に囲まれて育ったから、これが本当に仕事なのかとびっくりしたよ。当時のアートシーンでは面白いことが次々と起こっていた。みんな楽しそうで、今みたいな真面目くさった感じはまだなかったんだ」

多種多様な表現手段で作品を制作してきたコリンだが、まだまだ物足りないと感じ、特に最近はその気持ちが強まっているという。「できる限り楽しいことをしようとしている。すぐに退屈になって、ほかに何ができるのか試してみたくなるんだ。いろいろやり尽くしたあとに何ができるのか、それを探している。EDGLRD(エッジロード)を立ち上げたのはそのためだ」

AIを使ったアプリや新たなコンテンツ制作プラットフォームを開発

この夏、『Aggro Dr1ft』公開のニュースとともに設立が発表されたEDGLRDは、野心的で新しい「クリエイティブ・ラボ兼アート集団」で、映画やビデオゲーム、ファッション、目の部分がスクリーンになっているウェアラブルマスク、スケートボードギア、デジタルアバターやアクセサリーなど、さまざまなものを作るために構想されたという。どのプロジェクトも今はまだごく初期段階にあるが、マイアミを拠点とする同社はこの9月に30人ほどの従業員を雇い入れている。コリンはさらなる成長を目指すとして、こう語った。

「うまく説明できないが、新しい波が来そうだという予感がする。何かが終わり、別の何かが始まるという気がしてならない。今は音楽や映画、アート、ゲームなどいろんなジャンルの融合があちこちで起きていて、ある種のシンギュラリティを迎えつつある。それに、人々は昔とはまったく違う方法でエンタメを楽しんだり、消費したりするようになった。1つのコンテンツと直に向き合う代わりに、2つを同時に観たり、聴いたり、プレイしたりするし、フィルターをかけたり、アバターを使ったりもする。そういうふうに、現実の上に重なるようにして全く別の世界が立ち現れつつある」

パリ・レビュー誌で幹部を務める未公開株投資家など、数人のパートナーとともにコリンが立ち上げたこの会社は、AIを使ったアプリケーションや、さまざまな分野での導入が見込まれるコンテンツ制作プラットフォームを開発している。コリンによると、全てはシンプルなアイデアから始まった。

「面白いことを考えている若者たちやゲーム開発者、ハッカー、デザイナーを集めて何かできないかなと思った。『こんなアイデアがあるけど、どう展開できるかな?』と誰かが言うと、『これはどう?』『まだ技術的に難しい。でも、これならできるよ』というふうに、みんなで作っていくような。ポイントは技術よりクリエイティブな発想が先行するということで、アートのようなドラッグを作る方法も編み出したい。今は別世界を作り出すことができる。物理的にもデジタル的にも可能だし、どんどん進歩するテクノロジーは、ほとんど夢と変わらないレベルまで来ている。テクノロジーと夢が同等だと感じたのは、生まれて初めてのことだ」

EDGLRDでは、コラボレーションを重視しているという。「僕は常に人と一緒にものを作ってきた。映画の世界ではそうする以外ないからだ。たとえ作家主義的なスタンスを取るにしても、監督が持つ独自のアイデアとビジョンに従って制作するにしても、結局は共同作業なんだ。僕はそういうやり方に慣れている。でも、このプロジェクトに関してはそれとは別もので、この世にまだ存在しないものを開発しようとしている。ほかの人たちと一緒でないと絶対にできないことだ」

個々のメンバーには、大きな裁量と創造的な自由が与えられている。「ハーモニーは些細なことまで細かく指示したりせず、自由に仕事をさせてくれます」と、EDGLRDの共同設立者兼制作責任者のジョアン・ローザは言う。彼は、『Aggro Dr1ft』の制作や視覚効果を多用した現在進行中のプロジェクトでコリンと密に仕事をしている。

『Aggro Dr1ft』が公開されたばかりだが、コリンはすでにそれに続く映画『Baby Invasion』を制作しているという。

「ある意味ホラー映画のようで、一人称視点のシューティングゲームのようでもある。主にGoProや監視カメラの映像を使っているんだ」

彼は、EDGLRDで開発しているツールを自身のプロジェクトで使うだけでなく、他のクリエイターにも提供したいと考えている。「あと2、3本は作るつもりだが、その後は一歩引いて、若い人たちに僕らが開発したツールやVFX、ゲームエンジンなどを使ってもらいたい。ほかの人たちがこれをどう使うのか、すごく興味がある」

「感性は12歳の頃のまま。単純でくだらないことが好き」

ハウザー&ワースのギャラリーを見下ろせる部屋で、コリンはくつろいだ調子でお気に入りの葉巻(ニカラグア産のパドロン・ファミリー・リザーブNo.46マデューロ)について語り、『Aggro Dr1ft』からどうやってイメージを選び、絵画に作り変えたのかを話してくれた。

「厳密な理屈なんてないし、自分の判断がいつも正しいとは限らない。何をやるにも同じで、ほとんど直感で動く。何かを見て閃くものがあると、まずこうして、次にああして、最後にこんな変化を加えて超現実的なイメージを作れないかなと考える。僕はいつも意味の領域を超えたいと思っている。振動のようなもの、物理的な力を持つものに作品を近づけたいんだ」

前日に開かれたオープニング・パーティーでは、ギャラリーに集まった人々が鶏小屋のそばでカクテルを飲んで談笑していると、突然、夕闇に謎めいた閃光が走った。世界の終わりが始まったと震え上がる人もいれば、どうせまたスペースXがロケットを打ち上げているんだと落ち着き払っている人もいたが、後の報道で260キロほど離れた基地から発射されたアメリカ宇宙軍のロケットだと判明した。

取材時のギャラリーは静かで、『Aggro Dr1ft』から抜粋した数秒間の映像を2面のモニターに映し出した作品から繰り返し流れている電子音楽が聞こえてくるくらいだった。

「延々と続くビデオアートはあまり好きじゃないが、美しい映像を10秒間だけ切り取って、始まりと終わりが分からないよう繋いでみるのは面白いんじゃないかと思った。ループ音楽やトランス音楽、レイヴシネマみたいな感じだね」

多様な手段で表現活動を行ってきた彼に、数十年にわたるアーティストとしての仕事を貫くテーマ、あるいは美学的なこだわりがあるのかを尋ねてみると、間髪入れずにこんな答えが返ってきた。

「僕は子どもみたいで、発達が止まっているんだ。12歳のときに笑えていたもので今も笑えるし、昔から好きなものが変わっていない。たぶん、まったく進歩していないんじゃないかな。以前に比べて仕事は増えたが、感性とか面白いと思うツボはバカな12歳のガキのままだ。単純でくだらないものに幸せを感じる」

とはいえ、目の前に並んでいる絵画は単純とは言いがたい。手間をかけて仕上げられた画面と輝くような色彩は、たった今、彼が話してくれたものとは別の感性が背後にあるはずだと感じさせる。そう思い、数ある表現手段の中で絵画は彼にとってどのような位置づけにあるのか聞いてみた。絵を描くのは時代錯誤的なメディウムに対する好奇心からなのか、あるいは時代を超越した何かに魅力を感じているのだろうか。

「絵画を取り巻くルールが好きなんだ。もう、なすべきことは何も残っていない、全てやり尽くされたと思ったその瞬間に何かが起こって変化する。ラップミュージックやホラー映画もそうだ。その2つと絵画だけは、ルールを破って脱構築することが許されている。定点がなく、常に別のものになっていくんだ」

そう話していた数分後、記事に掲載するポートレートを撮影するためカメラマンがギャラリーに入ってきた。じっと立ち止まっていられない性分の彼は、撮影中もいつものように足を動かし、タップダンスを踊り始めた。

「昔から、ニコラス・ブラザーズになりたかったんだ」

彼がそう言うのは、1930年代から40年代にかけて活躍し、映画『ストーミー・ウェザー』(ジャス・ミュージシャンのキャブ・キャロウェイが歌う「ジャンピン・ジャイブ」に合わせたダンスが特に有名)などで人気を博したダンス・デュオだ。

コリンは、彼の頭の中で聴こえている音楽が止まるまで足を動かし、撮影が一段落すると映り具合を見て満足そうに言った。「OGショット(*4)を決めてくれたね! 最高な写真が載るぞ」(翻訳:野澤朋代)

*4 OGとはOriginal Gangsta(直訳ではギャングの創立メンバー)の略で、海千山千の年長世代を讃える言葉。今では、ヒップホップやゲームなどの分野で、百戦錬磨の達人や冴えた技を褒める時などに使われる。

from ARTnews