市場の反応、作品の題材がはらむ複雑さ……。先住民アートの台頭が意味するもの【2024年アートニュースまとめ】

2024年のアート界では、これまで周縁化されてきたアーティストたちにを光を当てる動きが加速した。先住民アートの盛り上がりもその一つだ。今年のヴェネチア・ビエンナーレなど、その躍進を後押しした要因と今後の展望について、関係者に取材した。

今年初め、アート関係者による2024年の予想では、先住民のアートが注目されるだろうとの回答が目についた。その予想が外れていなかったことは、程なくして証明されることになる。

大手オークションハウス、フィリップスのニューヨーク本社は、先住民の現代アーティストにフォーカスした初の展示販売会「New Terrains(新たなる領域)」を1月に開催。同月の終りには、「Foreigners Everywhere(どこにでもいる外国人)」をテーマとする第60回ヴェネチア・ビエンナーレのメイン展示参加アーティストが発表されたが、そこには先住民のアーティストが多数含まれていた。

2024年に盛り上がった先住民アート、その波及効果は?

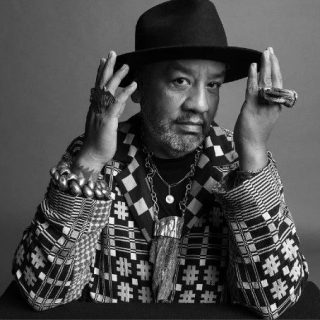

今、この1年を振り返ると、美術館やオークションハウス、ギャラリーで、先住民アーティストの台頭を示す動きが顕著だったことに改めて気づかされる。今年のヴェネチア・ビエンナーレでアメリカ館代表を務めたジェフリー・ギブソン(ミシシッピのチョクトー族/チェロキー族)は、10月にメガギャラリー、ハウザー&ワースへの所属を発表。同ビエンナーレのメイン展示に出品したディネ族の画家エミ・ホワイトホースは、フィリップスのオークションで予想落札価格の10倍近い約17万7800ドル(約2800万円)で作品が落札され、自身のオークション記録を更新した。さらに、アボリジニのアーティスト、故エミリー・カーメ・ウングワレーの回顧展がオーストラリア国内を巡回し、その作品をメガギャラリーのペースが扱うようになった。

先住民の作品がかつてないほどメインストリームで注目を集めているのは確かだが、一部のディーラーやアートアドバイザー、オークションハウスの役員によると、この盛り上がりが市場にどの程度影響を与えるかは未知数だという。同時に、先住民アーティストの世界的な台頭には、ヴェネチア・ビエンナーレの影響が大きいと語る関係者も少なくない。その1人、ギャラリー・ルロンのバイスプレジデントでパートナーのメアリー・サバティーノは、ビエンナーレの総合ディレクター、アドリアーノ・ペドロサに言及しながらこう語った。

「アメリカだけでなく、インドネシアやアフリカ、そして特に、アドリアーノの専門であるラテンアメリカの先住民作家に関心が集まりました。波及効果は今後10年にわたって続くのではないかと思います」

ヴェネチア・ビエンナーレのメイン展示には、ホワイトホースのほか、ブラジルのヤノマミ族のアーティスト、ジョゼカ・モカヘシとアンドレ・タニキ、オーストラリア先住民のマーリーン・ギルソンとナミナプ・マイムル=ホワイト、マオリ族のサンディ・アドセットとセルウィン・ウィルソン、ネイティブ・アメリカン(チェロキー族)のケイ・ウォーキングスティックなどが参加。自身の名を冠したニューヨークのギャラリーでホワイトホースなど多くの先住民アーティストを扱うギャラリスト、ガース・グリーナンはこう話す。

「ビエンナーレで作品を見たことで、たくさんのアーティストと新たに出会うことができました」

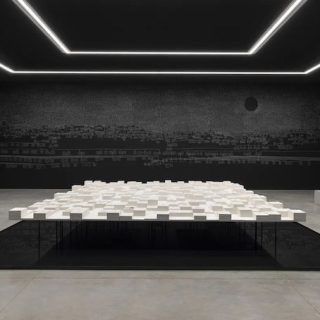

ヴェネチア・ビエンナーレでは、マオリ族の女性4人がメンバーのマタアホ・コレクティブと、オーストラリア館の代表アーティストを務めたアーチー・ムーア(カミラロイ族/ビガンブル族)が、それぞれ参加アーティスト部門と国別参加部門で、最優秀賞である金獅子賞を獲得している。

アーティストのニコラス・ガラニン(アラスカのトリンギット族/ウナンガクス族)は、ビエンナーレで紹介された先住民アート作品の質の高さを考えれば、広く取り上げられるようになるのは当然だと言う。

「25年以上この仕事を続けてきましたが、その間に本当に多くの優れたアーティストと出会い、交流することができました。彼らの仕事ぶりと作品をずっと見てきた私には、その素晴らしさは前から分かっていたことです」

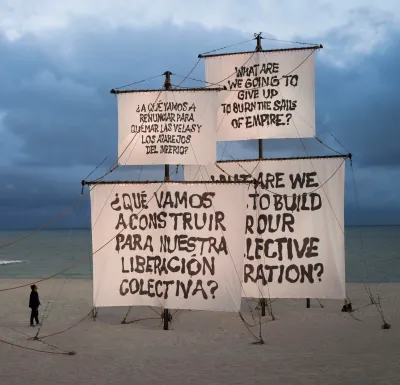

ガラニン自身も、フィリップスで作品が紹介され、ボルチモア美術館とニューヨークのピーター・ブラム・ギャラリーで個展を開催し、グッゲンハイム・フェローシップを受賞するなど、2024年は飛躍の年となった。12月初旬のアート・バーゼル・マイアミ・ビーチのフェア期間中には、会場の近くにあるファエナ・ビーチでコミッション作品である新作インスタレーションを発表している。

ゲティ財団が資金を提供し、カリフォルニアにある70以上の展示施設が5年ごとに1つのテーマに沿って展覧会を開催するプロジェクト「PST ART」でも、2024年は先住民アーティストの参加が目立った。「Art & Science Collide(アートとサイエンスの衝突)」と題された今回のPST ARTでは、ロサンゼルス・カウンティ美術館、UCLAのファウラー美術館、オートリー博物館の3館が、先住民アーティストに焦点を当てた展覧会を開催。そのほか数多くの展覧会に先住民の作品が並んだ。

市場の反応にはバラツキ、美術館や個人からの引き合いは堅調

先住民アーティストへの注目度が大幅に上昇したとはいえ、アート市場全般の今年の傾向と同様、コレクターの関心は作品によってまちまちだ。たとえば、5月にフィリップスでホワイトホースとケント・モンクマン(クリー族)がオークションでの落札額記録を更新した一方、同じ月にサザビーズのイブニングセールに出品されたギブソンの彫刻作品《Always After Now(いつも今の後に)》(2014)には買い手がつかなかった。

フィリップスは1月に開催した「New Terrains」展と、同社が運営するeコマースプラットフォーム「ドロップショップ(DropShop)」を通じたモンクマン作品の販売により、先住民アーティストへの関心が高まり、作品査定の問い合わせも増えたという。しかし、フィリップスの副会長兼プライベートセールス部門責任者、ミエティ・ハイデンによると、同カテゴリーのトップレベルの作品の委託販売については、期待を下回る数のオファーしかなかったという。ハイデンはその理由をこう推測する。

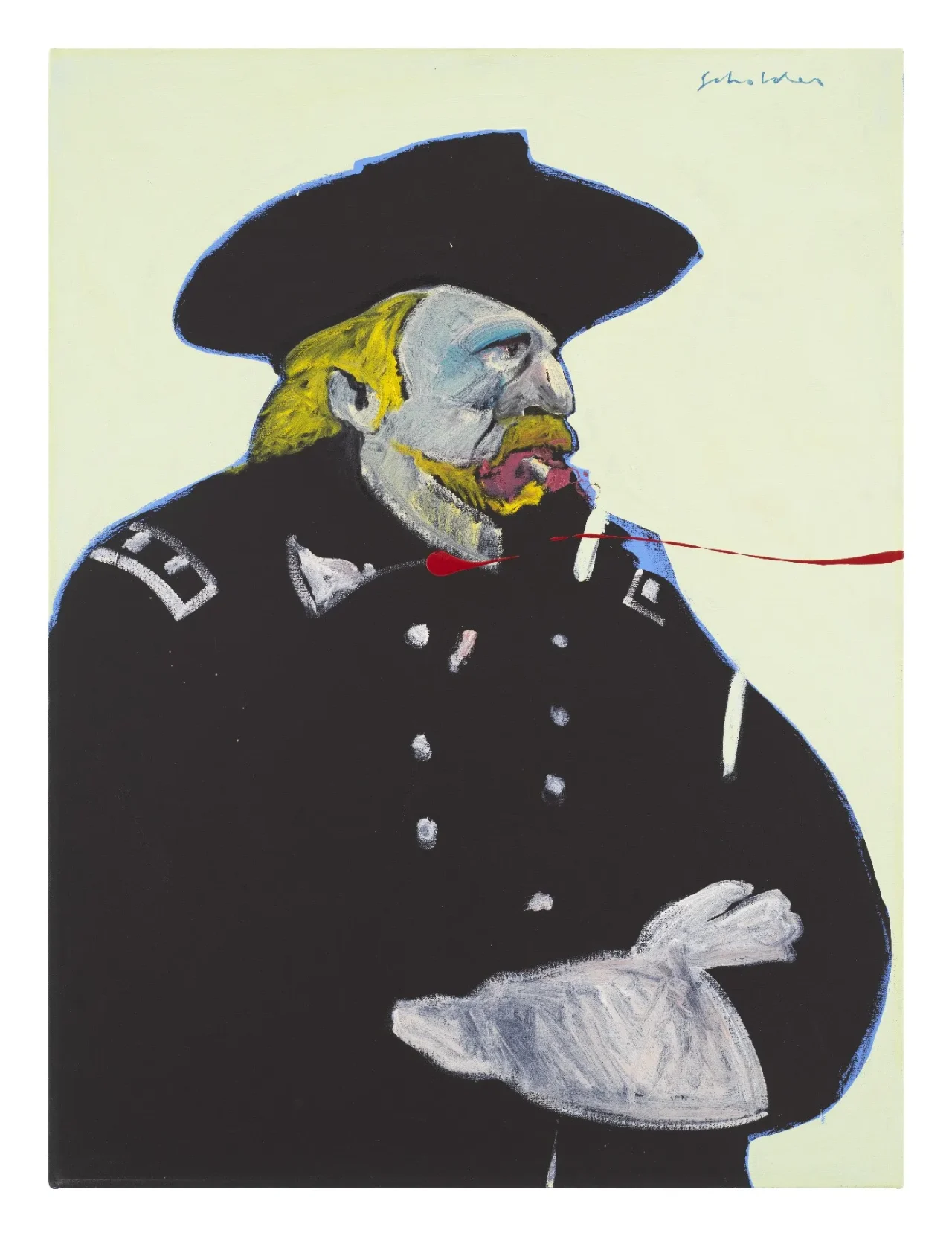

「顧客は、『今売ってしまえば、それを買い戻すチャンスはもうないだろう』と考えているようですし、私もその通りだと思います。私たちは、ネイティブ・アメリカン・アーティストの先駆的存在であるフリッツ・ショルダーやジョージ・モリソンの作品を常に探していますが、その困難さは予想以上で、売りたいという人は滅多に見つかりません」

このカテゴリーの需要が増えていくかどうかを左右するカギがもう1つある。それは作品の題材だが、それは複雑さをはらんだ要因でもある。これまで先住民アーティストたちは、土地の所有権や植民地主義、人種差別などの諸問題に、主にコンセプチュアルな手法で真っ向から取り組んできた。チューリッヒに拠点を置くガーバー&シュタウファー・ファインアーツのアートアドバイザー兼ギャラリスト、トーマス・シュタウファーはこう語る。

「歴史への言及や、彼らが先住民アーティストとして経験してきた苦難や疎外を考えると、デリケートな問題である場合が多いのです」

「New Terrains」展を開催したフィリップスで、その後プライベートセールやオークションでの先住民アート作品の委託販売が伸びなかったことについて、驚きはないと言うのはギャラリストのグリーナンだ。

「すぐに利益が出るようなものではありません。それよりも重要なのは、公的な美術館や私設美術館、ギャラリー、そして美術史における受容がもっと広く、包括的に進むことです」

他方で、US版ARTnewsが取材したほかの何人かの関係者もフィリップスのハイデンと同じく、中堅どころのアーティストや故人となった作家に対する需要が高まっていると口を揃える。たとえば、ジョーン・クイック=トゥ=シー・スミス(サリッシュ・クーテナイ部族連合)、フリッツ・ショルダー(ルイセーニョ族)、ジョージ・モリソン(オジブワ族)、T・C・キャノン(カイオワ族/カド族)、オスカー・ハウ(ヤンクトナイ族/ダコタ族)、アンドレア・カールソン(オジブワ族)、ディアニ・ホワイト・ホーク(シチャング・ラコタ族)、ローズ・シンプソン(サンタクララ・プエブロ族)、そして先述のニコラス・ガラニンなどだ。

先住民の芸術・文化の発展をミッションに掲げるフォージ・プロジェクトの共同設立者で、ゴッチマン・ファミリー・コレクションのディレクターを務めるザック・フォイヤーは、市場の動向についてこう答えた。

「ジョージ・モリソン作品は以前ならオークションで安く買えたのに、今はそうはいきません。ボー・ディック(クワクワカワク族)が手がけた仮面の作品も人気がうなぎのぼりで、今月は2つの作品で競り負けてしまいました。彼の作品も手が届かなくなりつつあります」

フィリップスで行われた「New Terrains」を3人で共同キュレーションしたうちの1人、アーティストのトニー・アベイタ(ナバホ族)の話では、この展示販売会の後にも複数の作品が売れ、販売会を契機に作品制作の依頼を受けたアーティストもいれば、ギャラリーと契約した作家もいたという。

「それが一番の収穫でした。こうした機会がなければ生まれなかったかもしれない接点が、ニューヨークのアート界やアメリカ中の先住民アーティストとの間で実現したからです」

今年初めてニューヨークで展覧会を行った先住民アーティストもいる。PPOWギャラリーではイシ・グリンスキー(トホノ・オオダム族)、ハンナ・トラオレ・ギャラリーではレイチェル・マーティン(トリンギット族)、ブロードウェイ・ギャラリーではテレサ・ベイカー(マンダン/ヒダーツァ族)の個展が開催された。

「これらの展覧会はどれも大成功したと思います」と、フォージ・プロジェクトのフォイヤーは力を込める。

さらにグリーナンは、自身のギャラリーが扱っているアーティストに対する美術館の関心が顕著に高まっていると明かした。たとえば、スミスやホワイトホース、そしてマルチメディア・アーティストのカヌーパ・ハンスカ・ルーガー(マンダン族/ヒダツァ族/アリカラ族/ラコタ族)、織物作家のメリッサ・コーディ(ナバホ族)などだ。

「展示施設からは安定して多くの引き合いがあるので、おそらく最大の需要はそこにあると思います」

そう述べた上でグリーナンは、自らが収集したアメリカ美術や現代アートのコレクションに欠けている部分を埋めたいという個人コレクターへの販売も、同じく堅調だと付け加えた。

グリーナンのギャラリーは、今年のアート・バーゼル・マイアミ・ビーチで目立つ場所に大きなブースを出しており、そこにはコーディやルーガー、ホワイトホース、クイック=トゥ=シーなど先住民アーティストの作品が並んでいた。これに目を留めたというギャラリー・ルロンのサバティーノは、引き合いの堅調さについて次のように説明した。

「彼らがもはや周縁的な存在ではないことの表れだと思います。ニッチなフェアではなく、アート・バーゼルのような世界的かつメジャーなアートフェアに出品するのにふさわしい、重要アーティストだと考えられているのです」

先住民アーティストの包摂プロセスはまだ道半ば

美術館やギャラリー、美術史の教科書で異性愛者の白人男性以外のアーティストが受け入れられ、包摂されるためには長い時間がかかる。先住民アーティストの戦いは今も続いており、その難しさを自覚している者も多い。

「私に分かるのは、実現に何世紀もかかるプロセスが進行中だということだけです」

映画監督であり、アーティスト、キュレーターとしても活動するダナ・クラクストン(ウッドマウンテン・ラコタ族)はそう言った。

先住民の作家たちは、オークション記録を更新したり、主要美術館に作品が収蔵されたり、さらにはビエンナーレや主要フェアへの出品といった大きな成果を上げているが、もっと身近な目標を口にするアーティストもいる。たとえばガラニンは、6人の子どもたちが大学に進学できるよう学費を工面したいと話す。

「何らかの形の高等教育を子どもたちに受けさせることが私の目標です」

先住民アーティストの知名度が上がり、彼らの作品への関心が高まるにつれ、もう一つの変化が起きていることを感じると指摘するのはアベイタだ。こうした潮流に背中を押され、先住民の若手アーティストたちが考え方や創作方法、コラボレーションの仕方などで積極的に実験をするようになってきたという。

「1人のアーティストの作品が100万ドルを超えるような高額で売れたという話よりも、そうした動きのほうがずっと嬉しいことです」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews