太郎千恵藏が語るラディカリズムとエッジの重要性──「アートとはリアリティの複雑性をすくいあげるもの」

2023年4月30日まで、東京・馬喰町のギャラリー「PARCEL」で太郎千恵藏の個展「90’s and : /or 20’s 」が開催されている。東京では約15年ぶりの個展となる本展は、同氏の1990年代の作品と2020年代の新作を併置する構成をとっている。ネオポップムーブメントの旗手としてアニメやマンガをアートへ取り込むだけでなく、30年前からAIやロボティクスに注目してきた太郎は、沈黙を破り今、何を語ろうとしているのか。

「ポストヒューマン」の立役者

──今回の展示を機に改めて太郎さんの活動を振り返ってみると、アニメやマンガはもちろんのこと、ロボットやAIなど先端的なテーマに早くから取り組まれていたことに気づかされました。

そうですね。当時はインターネットの黎明期で、コンピューターの普及にともなって身体とバーチャルのリアリティが共存していくようになると感じていたんです。そこから身体が消えていくイメージが生まれ、身体をもたない人形の作品をつくって発表しました。1991年にニューヨークで行われた「見えない身体」展です。1992年にジェフリー・ダイチが企画した「ポストヒューマン」展のタイトルも、ぼくの作品をきっかけに生まれたものです。当時日本のNICAFというアートフェアの時期に個展を行なったんですが、ジェフリーはその展示を見て「ポストヒューマン」というコンセプトを思いついたそうです。そのときに撮った作品の写真がアンディ・ウォーホルの『Interview』誌にも掲載され、ぼくやジェフ・クーンズ、マシュー・バーニー、ポール・マッカーシーといったアーティストが参加する「ポストヒューマン」展、さらには1993年にSandra Gering Galleryで行なった展示へとつながっていきました。

──1990年代初頭からロボティクスなどに関心があったんですね。

ぼくは鉄腕アトム世代ですから! 子どもの頃からロボットが大好きで、1998年にはマサチューセッツ工科大学(MIT)のAI研究者とともにAIとロボットを使った作品をつくり、パリのギャラリー・ギュレーヌ・ユスノーで「皆殺しの天使」展に出品しました。この作品はルクセンブルグの皇太子がコレクションしてくれました。マイク・ケリーやジョイス・ペンサートといったアーティストと参加した「Presumed Innocence」展では同時に制作した《War / Pink is Color of Blood》を展示しました。

──最近は日本でもAIへの注目が高まっていますが、1990年代からAIを扱っていたのは驚きです。

今のAIと比べると赤ちゃんみたいなレベルですけどね。当時一緒に作品に協力してくれたロドニー・ブルックスはロボット研究者で、動物的なロボットをつくっていたんです。浅田彰さんはアレクサンドル・コジェーヴの「動物的」という概念を引きながら、この作品の批評を書いてくださいました。東浩紀さんの『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』(2001年、講談社現代新書)が刊行されるよりも前の話です。

アニメもアートも同列に扱う

──太郎さんはどうしてロボットやアニメを作品に取り入れようと思われたんですか?

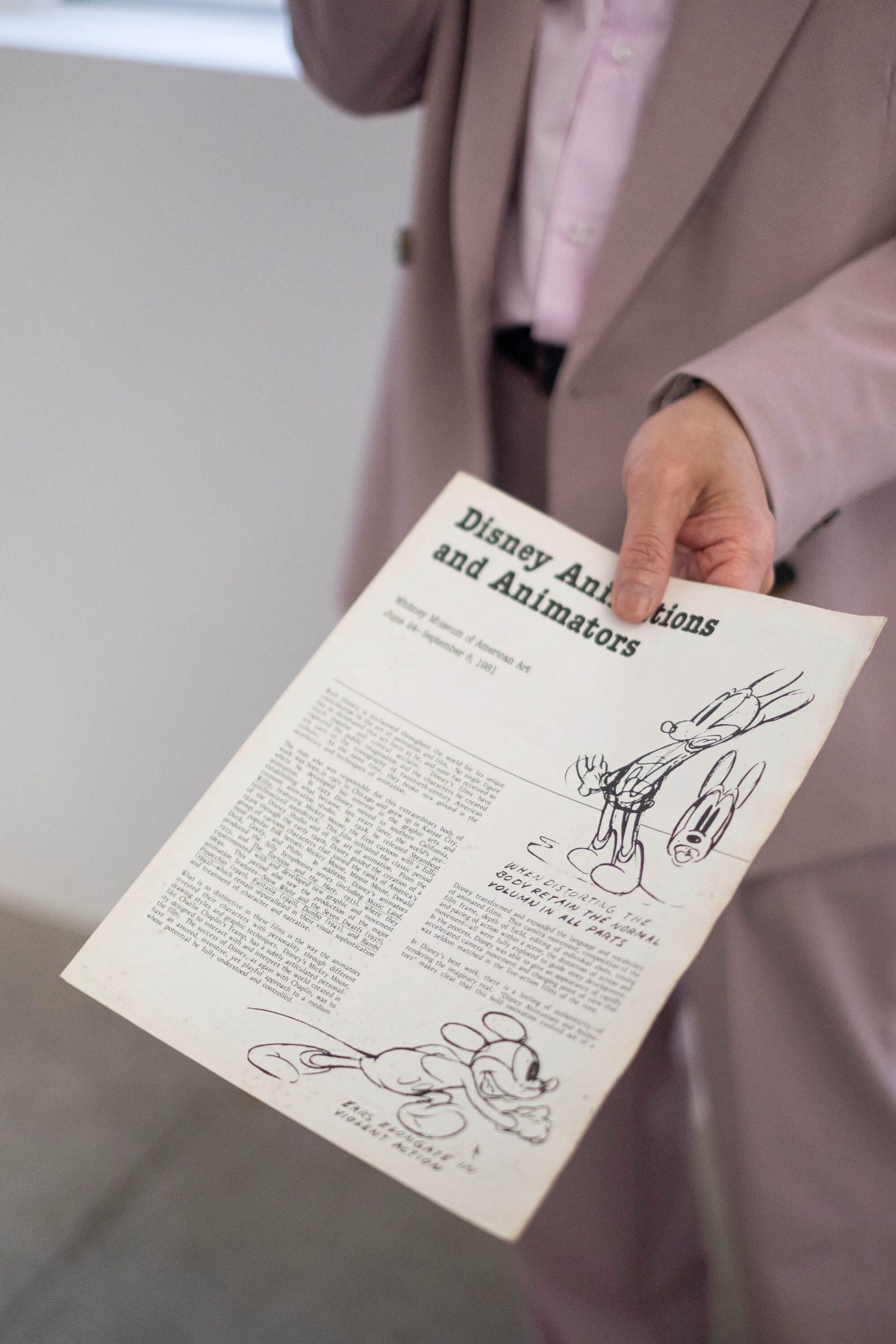

一般的には「絵画はこういうものだ」という前提のもとで絵を描く人が多いかもしれませんが、ぼくはもっと素直に自分の中にあるものを作品として差し出すべきだと思っていたんです。絵画は人間の記憶や感情が画面に表れるもので、ぼくが素直に描くならば、テレビや映画で観たものや本で読んだものを外すことはできません。ただ、美術史的に見ると、当時はアニメやマンガ的な表現がアートの中に組み込まれていった時期とも重なりました。たとえば1981年にホイットニー美術館で行われた「Disney Animations and Animators」展は初めてディズニーのスタッフ名がきちんとクレジットされた展示だったのですが、同じ時期に別の階ではジャスパー・ジョーンズやウィレム・デ・クーニング、そして4階でフィリップ・ガストンの後期の作品の個展をやっていました。ガストンは抽象表現主義からマンガ的な表現へ作風を変えたことでも知られていますが、こうした状況を見て、絵画はこれでいいのだと、背中を押されたことを覚えています。

──その後、日本でも太郎さんや村上隆さん、奈良美智さんによるネオポップムーブメントが起きました。今やアニメやマンガを取り入れたアート作品も珍しくありません。とはいえ当時はアニメもマンガも正統的なカルチャーとして扱われていなかったような気がしますし、反発も大きそうです。

ぼくはあまり気にしませんでしたが、こんなものを美術館にもってくるなよ、という圧力はあったのかもしれませんね。たしかに当時はラディカルだったと思います。でもスティーブ・ジョブズがつくったプロダクトを今では全世界の人が自然に使っているように、ラディカルなものは時間をかけて広がっていくものでもあるでしょうから。

──普段観ていたアニメやマンガを作品に取り入れる際に、難しいと感じたことはありませんでしたか?

基本的にはすべてを同列に扱おうと思っていました。たとえば今回展示している《War / Pink is Color of Blood》はウィリアム・ターナーの〈難破船〉を下地にしていて、その上にパトレイバーとパワーレンジャーを貼り付けたものをデータ化しゼロックスのUVプリントで出力しています。その上にアンセルム・キーファーやデ・クーニングのテクニックを使って何層にも絵具で描いたり、アンディ・ウォーホルの作品に見られる「かすれ」を取り入れてもいます。今回の展示は1990年代の作品と2020年代の作品を併置していますが、もはや歴史はリニア(直線上に連なるもの)ではなく、ポストモダン以降の美術史も直線的に進化が進んでいるわけではないと考えます。つまり時代を行ったり来たりしながら複雑に絡み合っているものだと思います。

──コラージュやカットアップのようにいろいろな要素を取り込んでいるわけですね。

ぼくはニューヨーク大学でシネマスタディーズを専攻したのですが、当時は記号論が盛り上がっていました。メタファー(隠喩)とメトニミー(換喩)などの話になると、みんな意味について考えがちですが、美術の場合は形が重要です。シュルレアリスムはまさに形を扱っていて、ダリは電話の上にロブスターを乗せていましたよね。ぼくの《Lambanana》もそのオマージュで、羊とバナナをくっつけているんです。だからぼくの作品とシュルレアリスムの親和性は高くて、今回の展示でも美術史家の大谷省吾さんと「シュールリアリズムと太郎千恵藏の絵画」と題したトークイベントを行いました。

作品に“エッジ”をつくるラディカリズム

──今回は1990年代に描かれた作品が展示されていますが、今年描かれたと言われても違和感はありません。たとえばポケモンが描かれた《Father and Son III (Schiphol Airport) 》なども、ある種“今っぽい”作品のように思えます。

これはアメリカのニコロデオンというケーブルテレビで放送されていた「CatDog」というアニメシリーズとポケモンというモチーフに、自分の体験を重ね合わせています。当時ぼくはヨーロッパやアメリカを行き来していたんですが、飛行機の遅延でオランダのスキポール空港に8時間ほど滞在しなければならなくなって。空港って時間が止まったような空間でもあり、国と国の狭間のような、どこか宙に浮いているような感覚もある。そんな空港で子どもと揉めているシーンを描いているんです。この作品を観た美術評論家のジョシュア・デクターは「単なるポストモダン理論の夢想ではなく、むしろ日常の経験の具体的な表現です。出来事、回想、動き、停滞、生物学、テクノロジー、のすべてが同時に展開している」と評しました。単なるポップカルチャーの借用ではなく、実体験やインターネットなどさまざまな体験が絡み合った作品なのだ、と。

──そういった制作の意識は、同時代のほかのアーティストとも共通するものだったんでしょうか。

どうでしょう。世代的に共通するものはあったと思います。たとえば小山(登美夫)さんがぼくに村上(隆)くんを紹介してくれたのは、お互いに似たようなことをやっていたからでした。ぼくはペインティングにグミをつけていて、村上くんはタミヤのプラモデルをくっつけていた。その後、ちょうどぼく自身もインスタレーションからペインティングに移行する時期に、ドイツでペインティングを描いていた奈良(美智)くんに会って意気投合しました。

──そこから「セーラームーン」を使った作品などをつくられていったんですね。

「セーラームーン」の、女性が自ら戦うというテーマに共感しました。特にアニメの方は、第2シリーズを担当されていた幾原邦彦監督がLGBTQに関する意識も高かったと言われますし、新しい女性像を提示していました。「セーラームーン」だけでなく「仮面ライダー」や「ウルトラマン」もそうですが、「変身」という概念は日本人的な感性だったのだと感じます。一方、「スーパーマン」などのアメリカのアニメは、変身ではなく“着替える”わけですから。

──「セーラームーン」に限らず、太郎さんが作品で扱ってきたアニメやロボットは、時代が下るにつれその意味合いや社会のなかでの位置づけも変わっていったように思います。その結果、作品の社会的な意味も変わっているのかもしれません。

それがラディカリズムでもある。作品をつくるときになんらかの“エッジ”をつくるからこそそういった現象が起きるし、エッジがあるからこそアートとしても成り立つ。ぼくの影響を受けている人たちのなかには、そんな意識が薄れてしまっている人もいるのがちょっと残念ですけどね。最近は「いいね」や「共感」が重視される時代ではありますが、エッジがなければ作品としては弱くなってしまいますから。

リアリティの複雑さをすくうために

──今回発表された新作ではなぜペンギンをモチーフに選ばれたんですか?

第一に、ペンギンの形に惹かれました。ぼくのなかでは形のメタファーが最も大事で、そこから意味がつながっていくんです。結果として、今回のペンギンは「ファーストペンギン」になっていると思います。日本は同調圧力が強くて、最初の一歩を踏み出しファーストペンギンになるのがものすごく大変でしょう。今回の展示のキービジュアルに使われている作品も、しがらみに足を引っ張られたペンギンを描いてるわけです。

──これまでの活動を振り返ってみると、まさに太郎さんはファーストペンギンとして各時代の同時代的な技術やカルチャーを作品に取り込んでいたように思えます。最近もデジタルテクノロジーやポップカルチャーに関心はおもちなんでしょうか。

もちろん興味はありますが、AIや仮想世界のコンセプトが1990年代から変わっていないですよね。メタバースもAIも昔からSFで描かれていたし、石ノ森章太郎や萩尾望都、竹宮恵子の作品で描かれていたことがようやく現実になってきている状況でしょう。バーチャルな世界が確立され世界はフラットになると1990年代から言われていましたが、現実を見るとむしろ21世紀は非常に強い揺り戻しが起きているのも事実です。9・11が起き、つい最近も新たな戦争が勃発している。しかもそれが19世紀的な発想で行われていて、メタバースだなんだと言っている一方でたくさんの人が死んでいるのがこの現実です。

──揺り戻しの結果どこか現実が単純化されてしまっているというか、上滑りしているのかしれません。

かつてマルクス・ガブリエルは著書『なぜ世界は存在しないのか』(2018)の中で、現実の世界もファンタジーの世界もすべて存在していて、人間は意味の場をつねに行き来しているのだと書いていましたが、ぼくの絵画もまさに複数の意味の場を移動しているようなものです。そんないくつかのレイヤーを持った複雑性を表現する上で、3次元を2次元へと落とし込めるペインティングという形式にはまだまだ可能性がある。現実がこんな状態になってしまっているからこそ、アートはリアリティの複雑さや深さを拾い上げていかないといけないのだと思います。