「個」は自立した存在ではない──「ケア」がテーマの美術展が問う、社会や美術館のあり方

現代美術作家15組の作品を手がかりに「ケア」を考える展覧会「ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術」が、2023年5月7日(日)まで水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催中だ。同展のキュレーターを務めた学芸員の後藤桜子に、「ケア」を題材とした展覧会に込めた想いと、ケアを担うアーティストたちのために美術館やアート界が出来ることについて聞いた。

「Care」という英単語の意味を辞書で引くと、心配・注意・配慮・手入れ・世話・保護というような言葉が並ぶ。つまり「ケア」とは「利他」の行為なのだが、そこには配慮や気遣いなどの精神的なものから、家事育児や看護、介護といった実働を伴うものまでが広く含まれ、その意味で、人は誰もが誰かを「ケア」したり「ケア」したりした経験をもつと言えるだろう。

「ケアする/される」ことは、すべての社会構成員にとって必要不可欠だ。それにもかかわらず、わたしたちはその大半を「家族制度」のもと「家族」という単位あるいは空間に負託してきた。そしてその「家族」を切り盛りしてきたのは、多くの場合、母であり、女性たちである。そうしてケアは、与え/与えられて当然のものとして受け取られ、見えないものにされてきた。

そんな、どこか他人事で閉じたものとして捉えられるケアをめぐる不均衡に、現代美術作家15組の作品を手がかりに疑問を投げかけるのが、水戸芸術館現代美術ギャラリーの「ケアリング/マザーフッド:「母」から「他者」のケアを考える現代美術―いつ・どこで・だれに・だれが・なぜ・どのように?―」だ。

「今回の展示はタイトルに入っているスラッシュが表すように、ケアをする行為(=ケアリング)とその主な担い手である母親の状態(=マザーフッド)にある人々を一度区別して考えることが意図されています」と、水戸芸術館現代美術ギャラリー学芸員で同展の企画を担当した後藤桜子は話す。

とはいえ、さまざまな統計からも、過去と現在においてケアの役割が女性に偏って担われているという現実は明らかにされている。だからこそ、後藤は一度区切ったケアリングとマザーフッドを、個人や社会と再び結びなおそうと考えた。「アートは、直接的に社会を変えることはできませんが、社会に問いかけ考えるきっかけを提供する機能をもっています。今回の試みを通して、どのような問題点や心理的な機微が見えてくるか、観客一人ひとりに問いかけたいのです」

メンテナンスという創造的な営み

本展を構成するにあたり、後藤はまずケアにまつわる社会学や倫理研究を参照した。そのなかでも、特にケア労働やケアに関する行為が社会にどう位置づけられてきたかに強く影響を受けたという。そのひとつが、フェミニスト政治学者として知られるジョアン・C.トロントの著書『ケアするのは誰か?:新しい民主主義のかたちへ』だ。トロントはこのなかで、ケアにまつわる5つのフェーズとして「気づかうこと」「面倒をみること」「ケアすること」「ケアを受けること」そして「共にケアすること」を挙げている。「今回の展示でも、概念的なものや『関心を向ける』といった態度的なケアから、実際に行われるケアの実践、さらにそれが社会的・政治的にどう位置づけられるのかを手掛かりに、作品を選定しています」

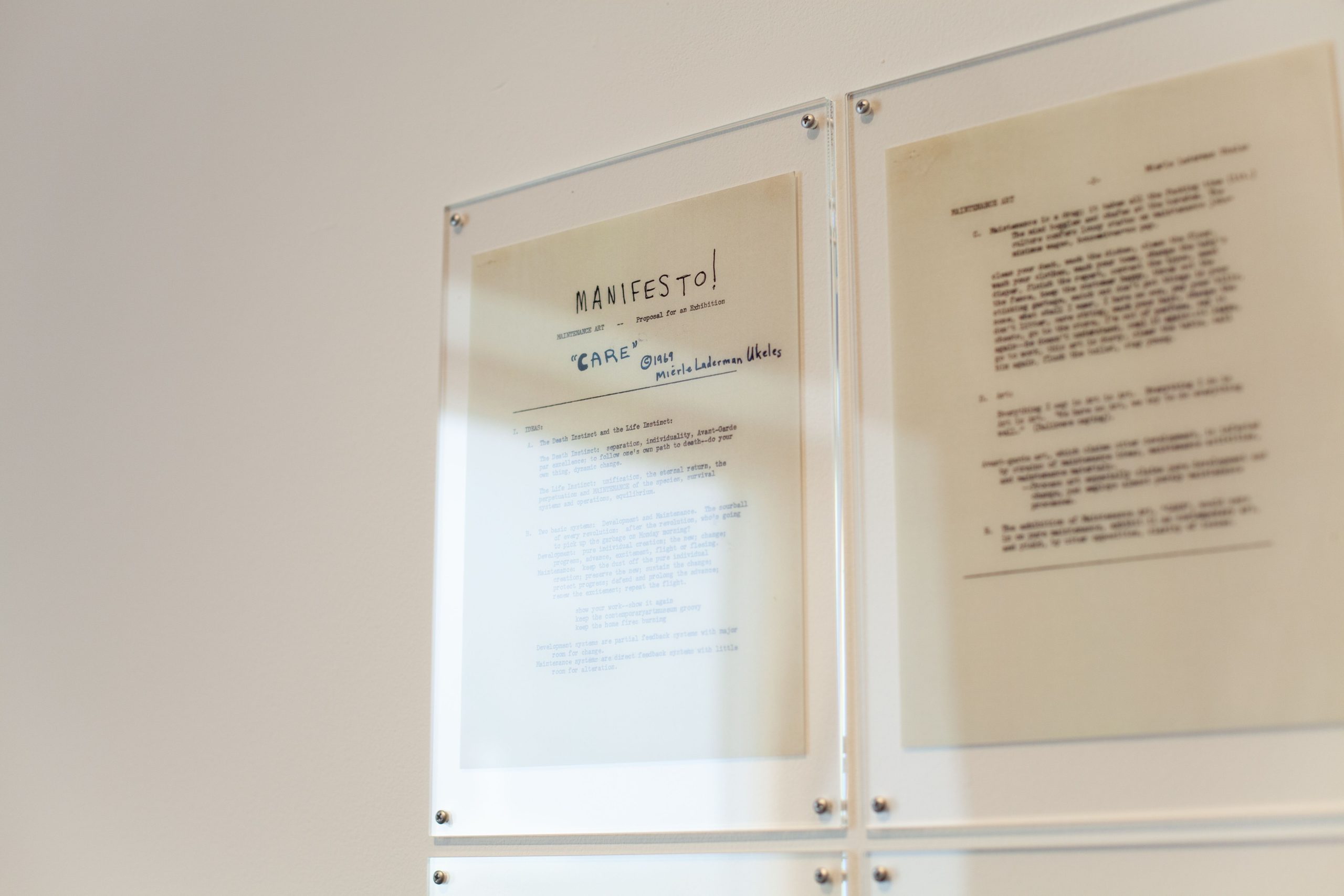

展示の冒頭、来場者を迎えるのは額に入った3ページ半のマニフェスト。ミエレル・レーダーマン・ユケレスの作品《メンテナンスアートのためのマニフェスト、1969!》だ。ユケレスはこの作品のなかで、生活のみならず公共や地球の環境を維持するための労働を「メンテナンス」と呼び、その営み自体が創造的なものだと宣言した。

同じ第一室には、ユケレスと同年代でコンセプチュアルな作品を発表するマーサ・ロスラーの映像作品《キッチンの記号論》(1975年)も展示されている。「ユケレスとロスラーが作品製作を始めた60年代、70年代は第二波フェミニズムが勃興した時代であるだけでなく、コンセプチュアルアートが認知されるようになり、それがどういうものかをアーティストたちが互いに問いかけていた時代でもありました」

特にユケレスは「公的な場でのアーティストとしての発表と、私的な領域での家事労働を等価に扱う」と宣言すると同時に、完成された作品そのものだけでなく、作品制作のプロセスまでを「ワーク」として等価に扱うことができないかを問いかけたと後藤は説明する。「どこからどこまでがアーティストの仕事(ワーク)なのかは、当時から現代に至るまで続く解のない問いです」

ケアの担い手として表象されるのは誰か

同展にはほかにも、ユン・ソクナムの《Lotus》(2002年)のように過去や現代の女性たちが芸術家としてキャリアを築く際に経験する苦難を表現した作品のほか、自身の母親の遺品を写すことで母をひとりの女性として客観的に見つめた石内都の写真シリーズ「mother's」(2002年)や、陽の光に照らされた植物の映像と作家自身のモノローグによる映像で亡き母に思いを馳せた出光真子の《ざわめきの下で》(1985年)、認知症だった母が徘徊していたルートをたどるヨアンナ・ライコフスカの《バシャ》(2009年)など、自身の母を回想した作品なども展示されている。またラグナル・キャルタンソンの《私と私の母》(2010年)は、キャルタンソンが俳優でもある自身の母親にツバを吐きかけられる様子を5年ごとに撮影するという独創的なかたちで母と息子の関係を捉えなおした作品だ。

この展示を企画した背景として、後藤は社会や美術界におけるケアの担い手のアンバランスさにも触れる。キュレーターとしてクリエイティブ産業に身を置く人たちと仕事をしていくなかで、女性のキャリアが家族のケアを理由に制限されている実感があったというのだ。

その例として後藤は、ケアを担うために制作にかけられる時間が少なくなったり、非正規労働者や個人事業主として仕事をしているがゆえに子育てに関する支援が受けづらくなったりするケースを挙げた。「今回、自身の子育ての経験を題材としたインスタレーション《三者面談で忘れてる NOTEBOOK》(2018年)を出品している青木陵子さんは、写真家の長島有里枝さんとのトーク(*1)で『人の1年が自分にとっての3年間になった』と話されていました」。そうしたアーティストの声を訊いたり、ゲリラガールズのような活動を含めた長い美術史を振り返ったりするなかで、女性がどのようにアーティストとして認知され、作品を残していけるのかというジェンダーに基づくアンバランスの問題を意識したと後藤は語る。

とはいえ同展では、必ずしも体の性が「女性」の人々だけがケアの担い手として描かれるわけではない。

例えば、インドネシアの妊娠や出産にまつわる風習をテーマとした本間メイの映像作品《Bodies in Overlooked Pain(見過ごされた痛みにある体)》(2020年)では助産の仕事をしているドゥクン・バイという人たちが描かれているが、この仕事に就く男性もいたという歴史的な記述に根差した表象が行なわれている。また家庭や工場で働く無償や低賃金の労働者を描いたホン・ヨンインの作品《アンスプリッティング》(2019年)や、移民やケアワーカーを鮮やかな色彩で描いたマリア・ファーラの絵画では、人間同士のケアだけではなく非人間的な存在が人間に与えるケア、もしくは人間から非人間的な存在に対して向けられる眼差しというものも描かれている、と後藤は話す。

第一室にある二藤建人の《誰かの重さを踏みしめる》(2016-2021年)は、ケアというものの本質を考えさせる参加型の作品だ。ひとりが装置の下部に人が横たわって足を上げ、その足の裏の上にもうひとりが立つことで、ある人が普段踏みしめているその人自身の重さを他者に伝えることを意図している。もともとケアというテーマを意図した作品ではないが、下にいる人と上にいる人が互いに思い合いながら支え合うその様子には、個別具体的なケアというものの性質に通ずるものがあると、後藤は出品の意図を説明した。

なお、同展では意図的に新作の出展がない。「ケアやマザーフッドといったテーマで作品づくりを依頼してしまうと、過程や状態が目的にすり替わってしまうと思ったんです」

ケアするアーティストのために美術館ができること

ライフイベントによって変わるアーティストのキャリアが企画の起点のひとつになっている同展では、それに対して美術館やアート業界にできることとは何か、という問いも模索されている。

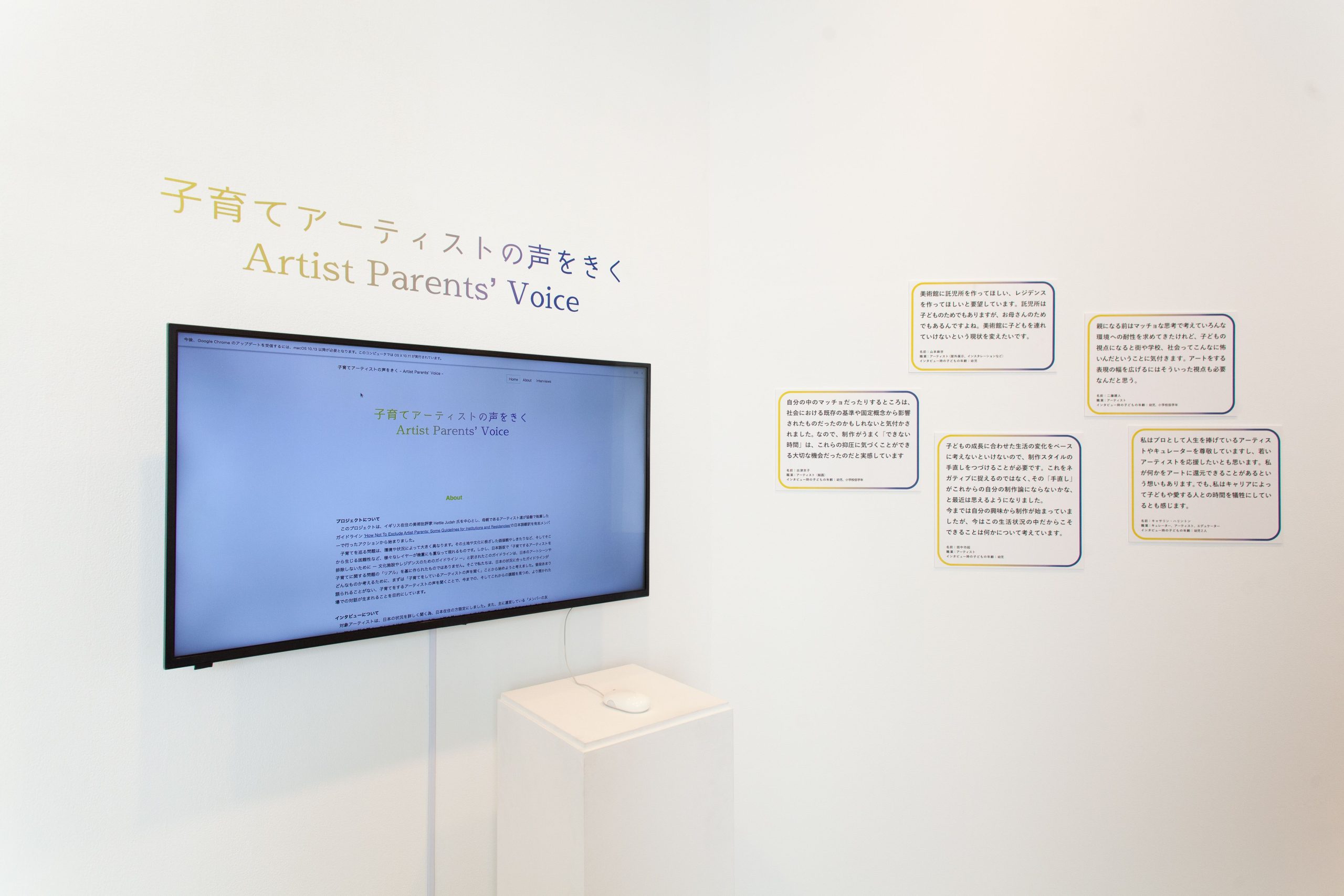

例えば、同展の最後には子育てするアーティストの実体験のほか、広く「ケアする人・ケアされる人を排除しない」ためのアイデアを共有するための掲示板が設置されている。この掲示板と合わせて紹介されている坂本夏海、滝朝子、長倉友紀子、本間メイによる活動「子育てアーティストの声をきく」は、もともとアーティストとの協働において文化施設に求められる配慮を提唱したイギリスのガイドラインの翻訳から始まったものだ。

「プロジェクトのはじめに、いつ何が必要なのかをアーティストと共に合意し、互いがそれに伴う計画を立てられるよう、作業にかかる十分な時間を与える」「学校の学期や行事に配慮する」といったガイドラインの項目は、子育てアーティストかどうかに関わらず必要なものだと後藤は言う。「アーティストはプライベートと仕事とが互いに侵食しあうことが多い職業なので、特に配慮が必要だと考えています」

後藤がそうした配慮の大切さを意識し始めたのは、同じく水戸芸術館で2019年に開催された「アートセンターをひらく」という企画展だったという。「当センター芸術監督の竹久侑が企画した同展の第Ⅰ期では、会期中水戸市内にアーティストが滞在し、ギャラリーをスタジオとして使いながら作品を制作していました。限られた期間とはいえ、生活の拠点を移して制作してもらう以上、アーティストに対する個別の配慮が求められます。この展示に関わる過程で、柔軟な制度設計の必要性を意識しました」

必要な配慮はアーティストによってさまざまであり、ケアの対象や、それが子どもの場合は年齢によっても異なる。子どもと一緒に宿泊して設営出来る環境が必要な人もいれば、通って設営したいという人もいるだろう。「それでも、ひとつ前例が出来れば『以前はこういう対応をしました』とアーティストに提示できるようになるので、その積み重ねが大切だと思っています。アーティストの方々には、『これがあったらいいのに』ということをぜひ声にしてほしいです」

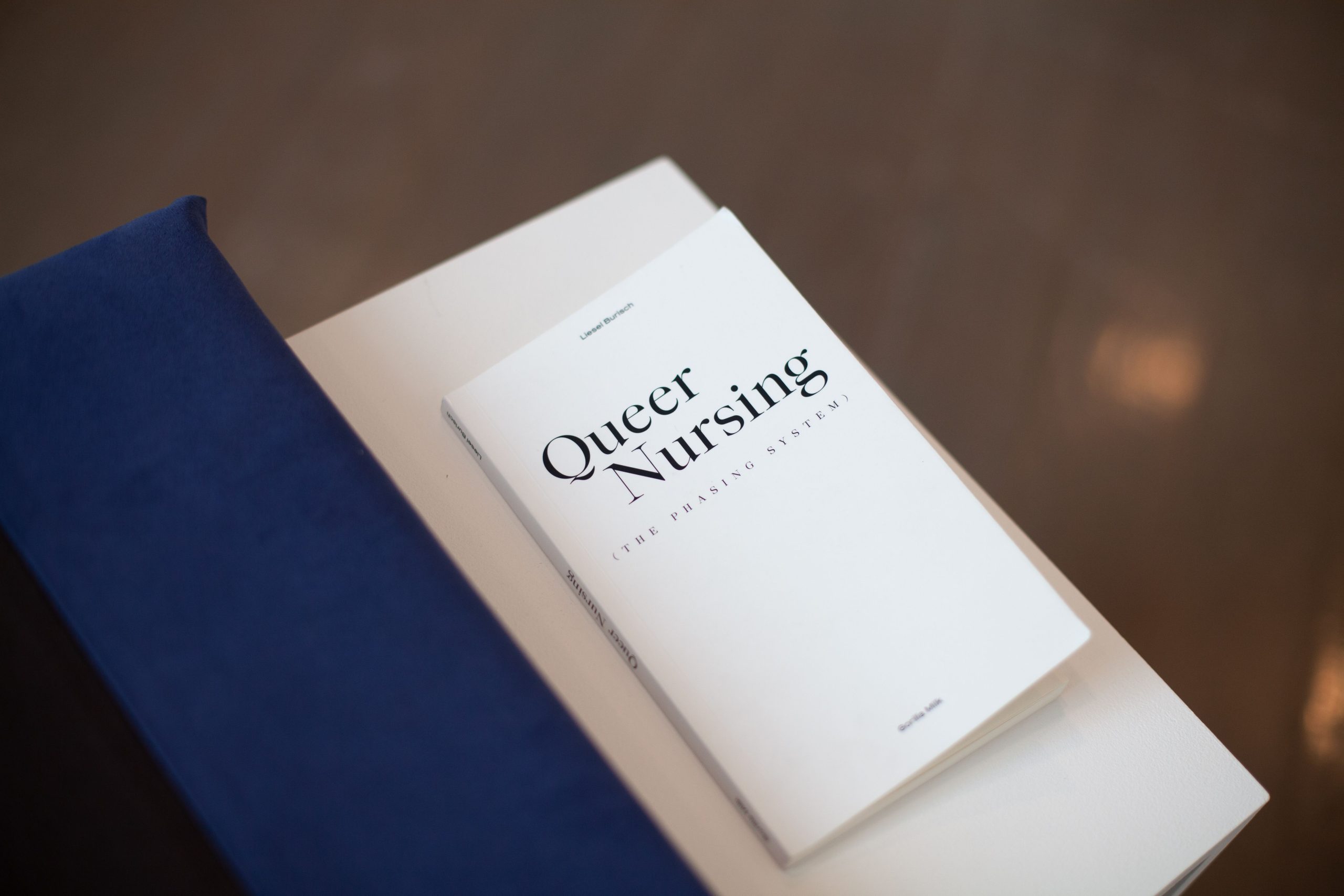

例えば、同展に映像作品《ゴリラ・ミルク》(2020年)と書籍『Queer Nursing(クイア・ナーシング)』を出展しているデンマークのリーゼル・ブリッシュの来日に際しては、デンマークの助成機関デーニッシュ・アーツ・ファンデーションから作家に同行する幼い子どもの分の渡航費が助成されている。ただ、「今回は申請をしませんでしたが、設営中に子どもの面倒を見ているパートナーの分の渡航費も出されるべきかもしれない、とリーゼルさんと話していました」と後藤は言う。

また、水戸芸術館ではケアする人がなかなか美術館に来られないという現状を鑑み、未就学児と保護者のための鑑賞プログラム「赤ちゃんと一緒に美術館散歩」を実施しているほか、同館に常設の授乳室がないという現状を踏まえてアーティストの碓井ゆいが制作した「授乳室」を設置した。碓井は同展で、1972年に名古屋市の保育園で起こった保育士の労働運動をテーマにした作品《要求と抵抗》(2019年)も出展しているが、授乳室のほうは実際に来館者が利用できる展示会場のインフラとして利用されている。

こうした試みの積み重ねとケアというテーマの展示が、広い意味での多様性につながると後藤は考えている。

「美術館の鑑賞者像やアーティスト像を考えたとき、ステレオタイプとして自律的な個人という幻想があり、日本もまたそれを踏襲してしまっています。それを、人びとがもつ多様なありかたに戻していく必要があると思うんです」

そのために、キャリアのつくりかたや表現の生み出し方、他者との関わり方を互いに受容していくことが助けになる。後藤はこう続ける。

「美術館や美術史において、人は自立していて自らの判断で動く『個』として描かれやすいのですが、個とは必ずしも自立した存在ではなく、誰かのケアを受けたり誰かに配慮したりしている存在です。ケアの思想は、そうしたことを考え直す助けになるのではないかと思っています」

(写真提供:水戸芸術館現代美術センター 撮影:仲田絵美)