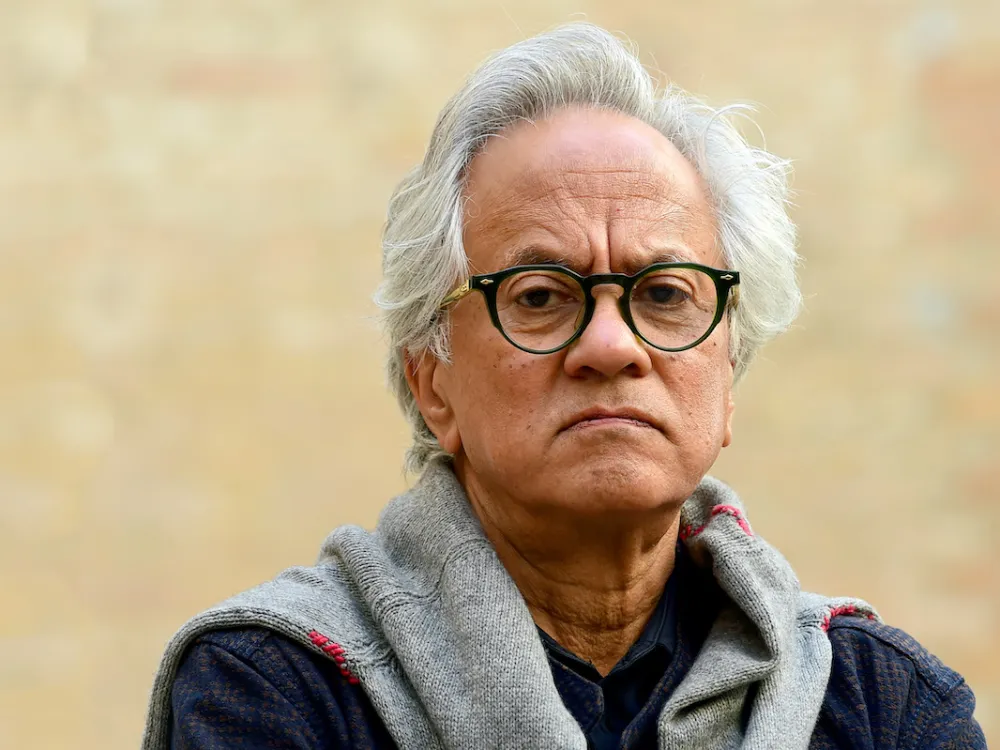

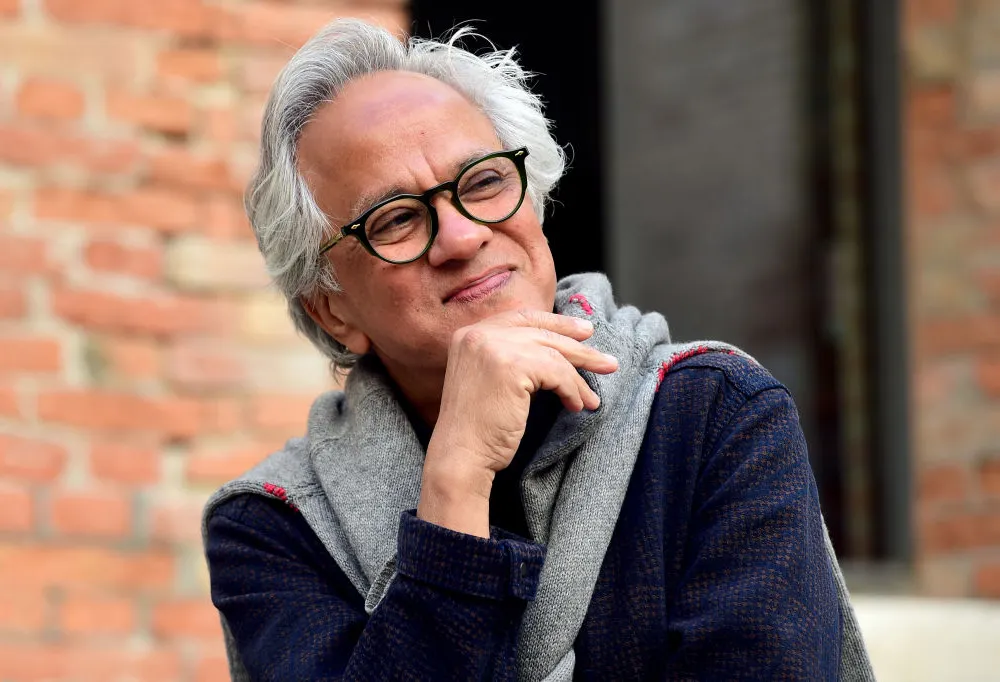

#アニッシュ・カプーア/Anish Kapoor

世界的に活躍するインド出身のイギリス人アーティスト。巨大で革新的な彫刻作品を手がけ、代表作に《クラウド・ゲート》などがある。鏡面や漆黒の素材を駆使し、虚と実の境界を探求する。

概要

アニッシュ・カプーア(1954年-)は、インド・ムンバイに生まれ、1970年代にロンドンへ移住して美術を学んだ現代彫刻家。ロンドンのホーンジー・カレッジ・オブ・アートおよびチェルシー・カレッジ・オブ・アーツで教育を受け、帰国時に触れたヒンドゥー教の世界観や寺院の鮮やかな粉末顔料から着想を得て、《千の名前(1000 Names)》(1979–80年)など色彩豊かな顔料を用いた作品群を制作した。1980年代初頭にはトニー・クラッグ、リチャード・ディーコン、アントニー・ゴームリーらとともに「ニュー・ブリティッシュ・スカルプチャー」と呼ばれる新潮流を代表する作家として台頭し、イギリス彫刻界を担う存在となった。

国際的な評価を決定づけたのは1990年のヴェネツィア・ビエンナーレで、イギリス代表として出展して現代美術部門の2000年賞(プレミオ・ドゥエミラ)を受賞したことである。翌1991年にはイギリスの権威あるターナー賞を受賞し、一躍世界から注目を集めた。以後、ロンドンのテート・モダン(2002年)やヘイワード・ギャラリー、パリのグラン・パレ(2011年)、ヴェルサイユ宮殿(2015年)、ヴェネツィアのアカデミア美術館(2022年)など世界各地の主要美術館・会場で個展やインスタレーションを開催している。代表作《クラウド・ゲート》(2004-06年)をはじめ、大規模なパブリックアート彫刻を各都市に恒久設置する機会も多く、作品はシカゴのミレニアム・パークやロンドンのクイーン・エリザベス・オリンピック・パークなど都市景観の一部ともなっている。

カプーアは公共空間のみならず建築プロジェクトにも取り組んでいる。2012年ロンドン五輪のために建造された高さ114.5メートルの展望塔《アルセロール・ミッタル・オービット》は、イギリス最大級のパブリックアートであり、カプーアと構造家セシル・バルモンドの協働作品である。また東日本大震災の復興支援プロジェクトとして建築家の磯崎新と共同設計した移動式コンサートホール《アーク・ノヴァ》(2013年)では、巨大なバルーン構造によって音楽と美術を融合させる試みを行った。こうした活動を通じ、文化勲章に相当する高松宮殿下記念世界文化賞(2011年)やインド政府のパドマ・ブーシャン(2012年)、英国のナイト爵位(2013年)など各国で顕彰を受けている。2016年には世界で最も黒い物質とされる新素材「ヴァンタブラック」の美術用途における独占使用権を取得し、他の美術家から「一人の芸術家による色の独占」として批判や論争を招いた。2022年にはヴェネツィアで大規模な個展を開催、2023年にはニューヨークで4年越しとなる新作パブリックアートを発表するなど、現在も精力的に世界各地で作品を展開している。

作風

カプーアの作風は、物質と非物質、可視と不可視の境界を揺さぶる点に特徴がある。初期作品では顔料そのものを作品の構成要素とし、鮮烈な単色の粉末が彫刻の表面や床面を覆うことで、形が半ば床に沈み込んでいるような不思議な効果を生み出した。これらの色彩に満ちた抽象形体の連作には、無限性を示唆する意味で「千の名前」と総称が与えられている。

1980年代末以降は《デセント・イントゥ・リンボ(Limboへの下降)》や《虚空(Void)》シリーズに代表されるように、「空洞」や「虚無」を主題とした作品を多く発表している。床や壁に開いた漆黒の穴は底知れない深淵のようであり、鑑賞者は実体のない「空洞」に強烈な存在感を感じさせられる。こうした作品群は、西洋のミニマルアート以降の文脈とインド出身であるカプーアの文化的背景とが融合し、生と死、虚と実といった二元的テーマを内包している。

一方、1990年代半ば以降のカプーアは磨き上げた金属を用いた鏡面の作品でも知られるようになる。ステンレス製の《スカイ・ミラー》シリーズや巨大な豆のフォルムの《クラウド・ゲート》では、表面が周囲の風景や空、鑑賞者自身の姿を歪ませて映し込み、作品そのものが周囲の空間と一体化するような視覚体験を提供する。磨かれた鏡のような曲面や、逆に光を99%以上吸収するヴァンタブラック塗料による漆黒の面は、いずれも見る者の知覚を極限まで揺さぶり、現実空間にぽっかりと空いた虚空や異質な次元を想起させる。さらに近年の作品では、深紅のワックス(蝋)を空間に砲撃する《シューティング・イントゥ・ザ・コーナー》や、自走する巨大な血肉の塊のような《Svayambh(スヴァヤンブ)》など、有機的かつ動的な要素も取り入れられている。静と動、光と闇、物質と精神といった相反する要素のあわいを探究するカプーアの作品は、その前に立つ人々に強烈な没入体験と問いかけをもたらす洗練された現代彫刻と評されている。

代表作

《クラウド・ゲート(Cloud Gate)》(2004年) – 米シカゴのミレニアム・パークに恒久設置された高さ約10メートルの巨大彫刻。磨き上げられたステンレス鋼の表面が周囲の景色を映し込み、「ザ・ビーン(豆)」の愛称で親しまれる。液体の水銀から着想を得た有機的造形で、カプーアの最も有名な作品の一つに数えられる。

《スカイ・ミラー(Sky Mirror)》(2006年) – 直径約5メートルのステンレス製凹面鏡からなる屋外彫刻シリーズ。鏡面が空や周囲の環境を映し取り、刻一刻と表情を変える。初出は2006年にニューヨークのロックフェラー・センターに設置された作品で、その後ロンドンやオランダなど各地に異なるバージョンが制作された。日本では2018年、「アニッシュ・カプーア IN 別府」において初公開されている。

《マルシアス(Marsyas)》(2002年) – ロンドンのテート・モダン「タービン・ホール」にて展示された巨大インスタレーション作品。ビニール製の深紅の膜をトラス構造に張り渡したトンネル状の彫刻で、その圧倒的スケールによって鑑賞者の視界と空間認識を覆す試みとなった。タイトルはギリシャ神話の登場人物マルシアスに由来する。

《レヴィアサン(Leviathan)》(2011年) – パリのグラン・パレで開催されたモニュマンタ2011のために制作された作品。旧約聖書に登場する巨大な海獣「リヴァイアサン(レヴィアタン)」にちなんで名付けられたビニール製の膨張式彫刻で、会場の大空間いっぱいに膨らむその内部に観客が入り込むことができる。カプーア自身「美術館の建物そのものを作品化する挑戦」と位置づけた、記念碑的インスタレーションである。

《アルセロール・ミッタル・オービット(ArcelorMittal Orbit)》(2012年) – ロンドンのオリンピック・パークに建つ高さ114.5mの赤い螺旋塔。ロンドン五輪の記念モニュメントとして設計され、イギリス最大のパブリックアートとも称される。展望台や世界最長のトンネル式すべり台を備え、建築と彫刻の境界をなすランドマークとなっている。

《アーク・ノヴァ(Ark Nova)》(2013年) – 東日本大震災の被災地支援のため、建築家・磯崎新との協働で製作された世界初の可搬式コンサートホール。直径約30mの巨大な紫色のバルーン(膜構造体)を膨らませて内部を音楽ホールとし、2013年から2015年にかけて宮城・仙台・福島で開催された音楽祭「ルツェルン・フェスティバル Ark Nova」で活用された。アートと建築、音楽が融合したプロジェクトとして注目を集めた。

《シューティング・イントゥ・ザ・コーナー(Shooting into the Corner)》(2008–09年) – 大砲型の装置で赤色のワックス塊をギャラリー空間の隅に向かって発射するパフォーマティブな彫刻作品。約20か月の展示期間中に流血にも似た無数の塊が壁面に蓄積されていく様子は暴力性と崇高性を孕み、2009年ウィーン応用美術館や2015年ヴェルサイユ宮殿、2022年ヴェネツィアのアカデミア美術館で公開された。

受賞歴

1990年/ヴェネツィア・ビエンナーレ 2000年賞(Premio Duemila)

1991年/ターナー賞(Turner Prize)

2003年/大英帝国勲章CBE(Commander of the Order of the British Empire)

2011年/高松宮殿下記念世界文化賞(Praemium Imperiale)

2012年/パドマ・ブーシャン(Padma Bhushan)

2013年/ナイト爵(Knight Bachelor)

2016年/レノン=オノ・グラント・フォー・ピース(LennonOno Grant for Peace)

2017年/ジェネシス賞(Genesis Prize)

日本での常設展示

金沢21世紀美術館《世界の起源》(2004年) – 壁面に漆黒の楕円形が描かれた作品で、実体の有無の判別を困難にする視覚効果を持つ。タイトルはクールベの絵画《世界の起源》に由来する。

福岡市美術館《虚ろなる母》(1990年) – 深い空洞を湛えた半球状の作品で、西洋的ミニマリズムとインド的精神性の融合が評価されている。

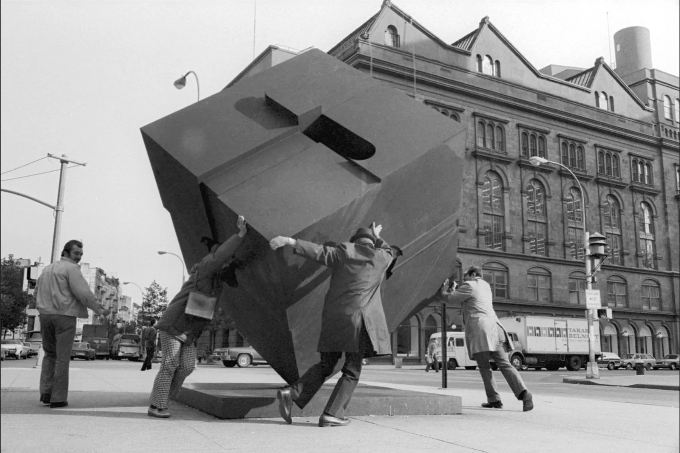

東京・ファーレ立川《山(Mountain)》(1994年) – ビルの谷間に突如出現する23トンの鉄塊が人工の「山」を形作り、都市空間との対比を際立たせる。あえて周囲に緑化を施しておらず、人工物としての存在を強調している。

神奈川・ミューザ川崎《ダブル・インバーション(Double Inversion)》(2003年) – エントランスに恒久設置。2つの凹面鏡からなるステンレス製の作品で、角度によって全く異なる空間映像を映し出す。音響的にも空間の響きを変化させる仕掛けとなっている。

日本のおもな個展

1989年/名古屋・コオジオグラ・ギャラリー「アニッシュ・カプーア展」– 日本初の個展。作品《Mother as a Ship》などを出展し、名古屋市美術館に作品が寄託される契機となった。

1990年 /福岡市美術館「アニッシュ・カプーア展」 – 《虚ろなる母》などの作品が紹介され、同館の収蔵品となった。

2016年 /東京・SCAI THE BATHHOUSE「アニッシュ・カプーア展」 – 国内で5年ぶりとなる本格的な個展となった。

2018年/大分県別府市「アニッシュ・カプーア IN 別府」 – ベップ・プロジェクトによる地域アートイベント。屋外展示で《スカイ・ミラー》の日本初公開が行われた。

2022年/東京・SCAI PIRAMIDE「Anish Kapoor: Selected Works 2015–2022」 – 六本木にあるSCAI THE BATHHOUSEのギャラリー空間「スカイ・ピラミデ」で開催。2015年以降の新作を含むセレクション展示。

2023年/東京・THE MIRROR「アニッシュ・カプーア in 松川ボックス」 – 新宿区に新設されたアートスペース「THE MIRROR」のこけら落とし展。瞑想的空間を生み出す彫刻と近年の絵画作品を展示。

2023年/東京・GYRE GALLERY「アニッシュ・カプーア_奪われた自由への眼差し_監視社会の未来」 – 表参道GYRE GALLERYで開催の個展。監視社会をテーマに、赤い顔料を用いた絵画シリーズと大規模彫刻インスタレーションを展示。日本初公開の新作を含んでおり話題を集めた。

海外のおもな個展

1990年/ヴェネツィア「第44回ヴェネツィア・ビエンナーレ」– イギリス館代表として出品し、2000年賞(プレミオ・ドゥエミラ)を受賞。国際的評価を決定づけた。

1992年/ドイツ・カッセル「ドクメンタ IX」 – 《デセント・イントゥ・リンボ》など空洞を主題とした作品を展示。

2002年/イギリス・テート・モダン「ユニリーバ・シリーズ:《マルシアス》」 – テート・モダンのタービン・ホールで開催された大型インスタレーション企画の一環として、《マルシアス》を発表。高さおよそ35mに及ぶ巨大作品で美術界に衝撃を与えた。

2009年/イギリス・ロンドン・ロイヤル・アカデミー「アニッシュ・カプーア」展 – 英国王立美術院における初の現存作家の個展。過去30年の代表作を網羅し、新作《シューティング・イントゥ・ザ・コーナー》も初公開。27万人以上を動員し、当時同館史上最多の入場者数を記録した。

2010年/インド・国立近代美術館デリー館「アニッシュ・カプーア」回顧展– インド出身のカプーアにとって祖国初の大規模展。デリーとムンバイの2都市で開催され、国内の現代美術ブームを象徴する話題となった。

2011年/フランス・グラン・パレ「MONUMENTA 2011:《レヴィアサン》」– グラン・パレで毎年一人のアーティストが巨大空間を使って行う展示シリーズ「モニュマンタ」に招待され、《レヴィアサン》を発表。巨体内部に観客が入り込む体験型インスタレーションとして大きな話題を呼んだ。

2015年/フランス・ヴェルサイユ宮殿「ヴェルサイユ宮殿 現代美術展」 – ヴェルサイユ宮殿で開催された現代アート招待企画にて野外インスタレーション《ダーティ・コーナー》などを展示。作品が落書き被害に遭う事件も起きたが、カプーアは芸術の公共性について議論を喚起した。

2022年/イタリア・ヴェネツィア・アカデミア美術館&パラッツォ・マンフリン – ヴェネツィア・ビエンナーレ開催時期に合わせ、アカデミア美術館と新拠点パラッツォ・マンフリンの2会場で開催された大規模個展。カプーアが開発に関わったカーボンブラック塗料を使用した新作群を含んでおり、現代美術界の注目を集めた。