エド・ルシェの大回顧展がMoMAで開催中。美術史のルールにユーモアで抗ったアーティストの軌跡

言葉と広告媒体のイメージを使った絵画や写真、プリントで知られる、アメリカ現代アートの巨匠、エド・ルシェ(エドワード・ルシェ、1937-)。現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されている彼の回顧展(2024年1月13日まで)では、1960年代の初期から現在までのキャリアを一望できる。今回は、その中から代表的な作品を紹介しながら、エド・ルシェの画業と作品の魅力に迫ってみたい。

60年代の作品も「新鮮」。ユーモア溢れる回顧展

エド・ルシェが2016年に描いた《Really Old》のような作品に対する最良のアプローチは、笑うことではないか。不恰好な変形カンバスに描かれたこの作品は、上の一部分が長方形で、途中から逆三角形となっている。最も幅が広い上部には「REALLY OLD(非常に古い)」という文字が書かれ、黒く塗られた先端部分には「BRAND NEW(最新)」と書かれている。

世の中では、本当に新しいものはほとんど注目されず、古いものばかりにスポットライトが当たるのが常だ──ルシェは、この作品を通してそう揶揄しているかのようだ。現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)では、、200点もの作品が並ぶユーモアに溢れたルシェの大回顧展が開催中だが、そのキュレーションを担当したクリストフ・シェリックスは、最後の展示室に《Really Old》を配置することで、ルシェの仕事における皮肉を指摘している。彼が作ってきたほとんどすべての作品が、最近のものもそうでないものも、とても新鮮に感じられるのだ。彼が単色の画面に暗号のようなテキストを散りばめ始めた60年代から、それは常に変わらない。

MoMAの回顧展には重厚で仰々しい雰囲気が漂いがちだが、それが作家のキャリアに見合っている場合もあれば、そうでない時もある(後者の方が多いように感じる)。その意味で、この回顧展はルシェのアートと同様に軽やかで飾り気がない。むしろ彼の作品に関しては、解説は少ない方がいい。彼の絵画や版画、写真作品は、それ自体で完結しているので、誰かの解説は必要ないからだ。そもそも、彼のひねくれたユーモアを解き明かしてほしいと思う人がいるだろうか? ジョークは説明したとたんにつまらなくなる。そういうものだ。

ルシェの仕事は、数十年にわたってコミュニケーション不全の状況を長々と描いた奇妙なコントだと捉えられるかもしれない。水の上を滑っていく油のように、言葉と言葉の間を意味がすり抜けていく「Who's on First?(一塁は誰?)」(*1)という有名なコントがあるが、彼の仕事はその現代アート版のようだ。

*1 1930年代にアメリカで人気を博したアボット・アンド・コステロというコメディ・コンビの持ちネタ。一塁にはWho、二塁はWhat、三塁はI Don’t Knowという名前の選手がいる野球チームの布陣を説明するアボットとそれを聞くコステロとの間の会話が成立しない。

広告のようで、広告ではない

たとえば、(この展覧会が次に巡回する)ロサンゼルス・カウンティ美術館からMoMAに貸し出されている、1962年の傑作《Actual Size(実物大)》を見てみよう。この絵には、白い空間を流れ星のように飛んでいくスパム缶が描かれている。これが本物の缶ではなく、それを描いたイメージだということにも留意すべきだろう。その上には、黒い背景に黄色の文字で「SPAM」というブランド名が描かれている。広告のフォーマットを取り入れてはいるが、この絵が加工肉の缶詰の宣伝として効果を発揮するとは思えない。

ルシェの作品では、時に言葉が生き物のように見えることがある。1964年に描かれたある作品では、「RADIO」という単語の「O」の文字が「I」にクランプで固定されたように、左側が伸びている。赤いサテンのシーツに血液で文字を描いた不気味な作品《Evil》(1973)のように、ルシェ自身の血を使ったものもある。

だがほとんどの場合、ルシェが描く言葉は生気に欠け、冷たく、無感情だ。マーク・ロスコの作品を彷彿させる赤と黒の色面を背景にした1972年の作品には、「FAITH(信仰、信頼)」と書かれている。しかし、タイトルが示す熱い感情がまったく湧き上がってこないような、非常にそっけない描かれ方をしている。1984年に描かれた別の作品には、「NAME _________ 」とある。陽光が差し込む窓の影に投影されているこのフレーズはわざと未完のままになっていて、決して訪れることのない着用者を待つ名札のようだ。

ルシェの仕事を論じるために記号論を持ち出す人がいるが、彼の作品に関しては、あまり難しく考え過ぎないほうがいい。1983年の版画《Hollywood Is Not a Verb(ハリウッドは動詞ではない)》を例に考えてみよう。この文の主語は名詞だが、それは誰が見ても分かる当たり前のことで、だから面白いのだ。

ジャスパー・ジョーンズの絵を見て開眼

ルシェは、その気になれば、このように文法や意味をずらしたりせず、美術史の既存のルールに従うこともできた作家だ。1937年にネブラスカ州オマハで生まれ、オクラホマシティで育った彼は、ロサンゼルスのシュイナード・アート・インスティテュートに入学し、版画と絵画の分野で正統な美術教育を受けた。ところが、ルシェ自身が回想するように、ある時彼の中で「爆弾」が投下された。ジャスパー・ジョーンズの絵を印刷物で見て衝撃を受けた彼は、その方法論を取り入れようと心に決めたのだ。

ジョーンズの影響が最も強く表れているのは《Annie》(1962)のような作品だ。そこでは同名の子ども向けコミックの題字を思わせる作品タイトルが、青色の色面の上に描かれている。この単語を描くルシェの筆遣いには、ジョーンズの《Flag》(1954-55)などと同様、強烈な生々しさがある。彼はジョーンズと同じように、アーティストの手業にこだわる抽象表現主義の方法論を逆手に取ることで、この芸術運動を揶揄している。荒々しく塗った絵の具の跡にオリジナリティを見い出す過去の幻想は、《Annie》では無効化されている。この作品においてルシェの筆致は他人が作ったロゴの輪郭線の内側に行儀よく収まっているのだ。

抽象表現主義への皮肉を繰り返すかのように、ルシェは同じ1962年に赤一色の画面に値札を貼り付けた《Five Cents》という作品を発表している。同じような赤い色面絵画をバーネット・ニューマンが値札なしで描いていれば、超越的な精神性を感じさせたかもしれない。だがルシェの手にかかると、その価値はたった5セントほどになってしまうのだ。

レイアウトや書体への飽くなきこだわり

多才なルシェは、ロサンゼルスで作品が売れ始めた後もさまざまな仕事に携わっていた。1960年に美大を卒業した後は、広告代理店に1年間勤務し、退職後もレイアウトや書体へのこだわりを持ち続けた。

彼はその後、グラフィックデザインへの関心を活かせる場をアートフォーラム誌に見出し、そこでアート・ディレクション を4年間担当した。サイケデリックな色の石鹸の泡の中に「シュルレアリスム」の文字を配置した1966年9月号の表紙は、斬新なデザインで知られる同誌でも屈指の出来だろう。デザイナーとしてのクレジットで、エディ・ロシア(Eddie Russia)という別名を使っているのも、どこか斜に構えたところのあるルシェらしい。

エド・ルシェは、いたずら好きな画家、巧みな版画家、ちゃめっ気のあるコンセプチュアリストなどさまざまな顔を持つ。この回顧展の一つ残念な点は、上記のうち1つ目に重きが置かれ、他の側面はあまり大きく取り上げられていないことだ。

彼の作品集『Every Building on the Sunset Strip(サンセット大通りのすべての建物)』(1966)は、まさにタイトル通りの本で、ロサンゼルスのサンセット通り沿いに並ぶ建物をすべて撮影し、それらの写真をつなげて蛇腹に折りたたんだものだ。今回の回顧展でこのアーティストブックは、会場の部屋の中央にアコーディオン状に開かれた状態で展示されている。雑な構図のアマチュア写真を並べるという、モダニズムの美学とはまったく違うアプローチで写真を使った本書は、形式主義者たちから写真というメディアを奪取し、コンセプチュアル・アートの新たなパラダイムを切り開くのに一役買った。以来、多くのコンセプチュアリストが、自分が設定した厳密なルールに従いながらカメラを使ってありふれた事物を記録している。何よりも、この作品が醸し出す乾いたユーモアが秀逸だ。パッとしないモノクロの写真それ自体は、ルシェが仲間と忍耐強く取り組んだ面倒な作業に値する成果物とは到底思えず、そのギャップが笑いを誘う。だが絵画に大きく焦点を当てた今回の展覧会では、この作品の面白さが十分に伝わる展示方法がなされていない。

ルシェにはもう1つ、インスタレーション・アーティストとしての顔もある。キュレーターのシェリックスはそこも重視しているようで、今回の展覧会では部屋いっぱいにチョコレートを塗った紙を張り巡らせた伝説の《Chocolate Room》(1970/2023)が再現されている。今回ニューヨークで初めて披露されるこの作品は、1970年のヴェネチア・ビエンナーレで発表され、ベトナム戦争に抗議する人々が反戦を訴えるために流用したことで知られる。ルシェ関連の逸話の中でも中心的な位置を占めているこの作品は、残念ながらそれを巡る神話ほど面白いものではないが、いい香りはする。

後続の画家に影響を与え続ける初期のクリエイション

《Chocolate Room》が制作された時期を境にルシェの作品はより暗く、陰鬱で、文明の衰退に焦点を当てたものになっていった。そして今に至る。

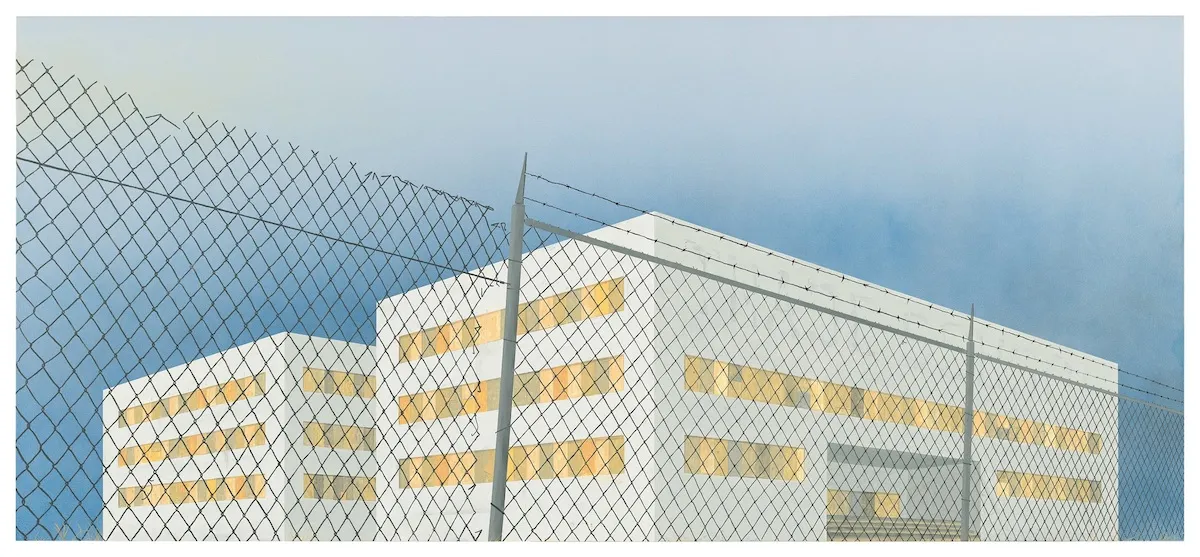

たとえば、この1970年のインスタレーションと、2004年のヴェネチア・ビエンナーレのアメリカ館での展示を比較してみよう。ビエンナーレのため、ルシェは90年代に制作した箱型の建物を描いたシリーズをアレンジし、「Course of Empire」というシリーズを制作した。彼は過去に描いた建物を老朽化させ、インダストリアルな雰囲気を加味し、スモッグが立ち込める不穏な空の下に置いた。前のシリーズでは壁面に「職業専門学校」と表示されていた建物からその文字は消され、手前に有刺鉄線が張られたフェンスが描き足されている。かつては教育の場だったこの建物は、いまや刑務所として使われているように見える。

《Chocolate Room》は遊び心があり、軽やかな雰囲気がある。一方で「Course of Empire」シリーズは、深遠さを狙っているが今ひとつそれに成功していない。後期資本主義とグローバリゼーションに真正面から対峙したこれらの絵画(ある工場にはハングル文字の看板が掛かっている)は、その真剣さの重みで地盤沈下しているようにも見え、20年近く経った今では、すでに古さを感じさせる。

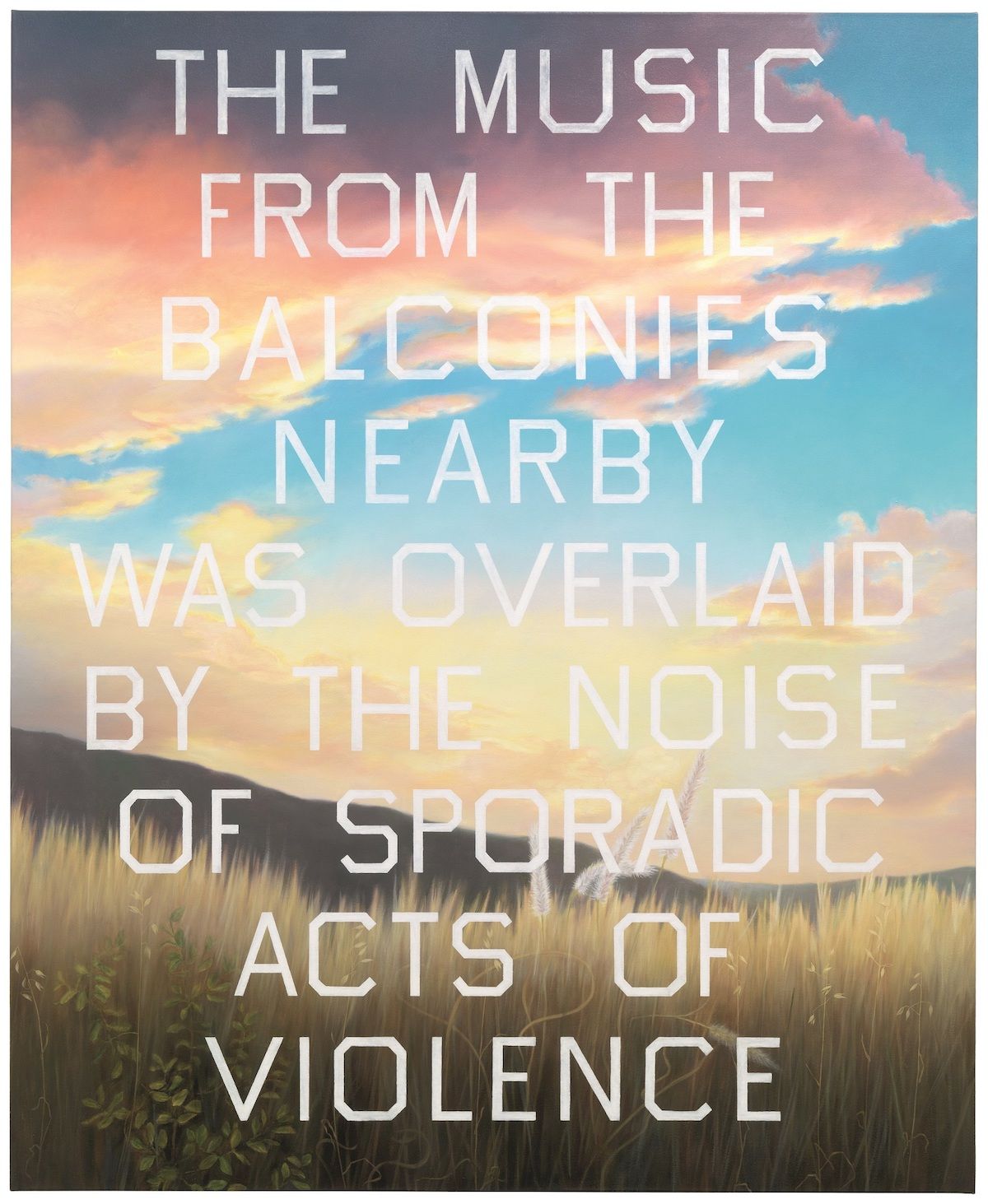

一方で、70年代と80年代の作品は驚くほど古びていない。それらはルシェよりも50歳も年下のアーティストたちが現在制作している具象絵画とよく似ている。時計の文字盤の上に竹竿が浮かんでいる幅広の絵画《Five Past Eleven》(1989)は、今トライベッカのギャラリーに掛けられていても違和感がないだろう。また、それ以降の多くの作品にしても同じだ。

ルシェは常に、自分自身の影響力に対して自覚的だったようだ。それを意識してか、1984年にはグレーの背景にマゼンタで作品名を記した《Big Inventions That Make a Big Difference(大きな違いを生む大きな発明)》を描いている。この一文を構成する文字は、インクが乾く前にプリンターから紙を引き抜いたようにかすれている。こうしたぞんざいな扱いで前向きなフレーズの壮大さを矮小化してみせる彼の皮肉は、おそらく自分自身にも向けられているのだろう。

ルシェは、自分の仕事が近年の美術史に大きな変化をもたらしたことを承知しつつ、そんなことはどうでもいいと考えているのかもしれない。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews