ピピロッティ・リストが語る、新作に込めた願い。「他者は障害物じゃない。無視しないで」

スイス生まれのビデオ・アーティスト、ピピロッティ・リストは、1980年代からカラフルな映像と心地よい音楽を融合させた作品を発表し、世界中で幅広い世代から支持を得ている。現在、ニューヨークの2つのギャラリーで個展を開催中のリストに、これまでの制作活動や新作についてインタビューを行った。

フェミニスト的なテーマで人々に愛される作品を生み出す

ピピロッティ・リストは、大学院に入った年に制作した作品で注目を浴び、アーティストとしてデビューする機会を手に入れた。この5分間のビデオ作品、《I'm Not the Girl Who Misses Much》(1986)は、大きな影響力を持つ象徴的な作品として今も知られている。その中で、胸元が大きく開いた黒いドレスを着たリストは、時折胸がはみ出すほどの勢いで踊り狂い、タイトルのフレーズを繰り返し歌う声が次第に大きくなって、やがてカタルシスを迎える。リストはこの作品の主演、録画、編集を1人でこなしているが、映像にはノイズや歪みが多用され、彼女を象徴することになるピンクや紫色のフィルターがかかったような効果が何度も使われている。

キャリアの最初期に作られたこの作品には、彼女がそれ以降に手がけた多くのプロジェクトに共通する特徴が凝縮されている。つまり、カラフルで、フェミニンで、自己言及的な傾向だ。この時からすでに、彼女は自分の意図を的確に表現する術を心得ており、要点を抜かりなく押さえていたと言える。

それ以降、リストの人気は飛躍的に高まった。2016年にニューヨークのニュー・ミュージアムで開催された個展は同美術館の入場者数記録を塗り替え、彼女の《Ever Is Over All》(1997)をもとにビヨンセがブロモーションビデオを作ったことも広く知られている。2016年に発表された「Hold Up」のプロモーションビデオでビヨンセは、リストが97年の作品でしたように、ドレスを着て通りをスキップしながら笑顔で車の窓ガラスを割っていく。

2008年にニューヨーク近代美術館(MoMA)の吹き抜けに設置された映像インスタレーション、《Pour Your Body Out(7354 Cubic Meters)》も大盛況だった。映像を見るために設けられた絨毯とソファの上では大勢の来場者がくつろいだり、ヨガをしたり、子どもたちを遊ばせたりしていたが、こうした状況に反発する向きもあった。だがそのような批判をする人は、リストの天才性を分かっていない。銀の聖杯に経血を溜める女性が出てくるにもかかわらず、この映像インスタレーションは大勢の人々を惹きつけ、なごませることさえできたのだ。

リストが作品を作る上で重視し、軸に据えているのが身体性だ。さらに言えば、人間の体の中でも特に奇妙で、グロテスクで、タブー視される部分に焦点を当てることが多い。それでも、鮮やかな色彩や心地よいテンポ、リラックスできる音楽を組み合わせることで、彼女はフェミニストの重要なテーマを扱いながらも、人々に愛される作品を生み出した。

この11月から、リストはニューヨークにある2カ所のギャラリーを会場に個展を開催している。ハウザー&ワース(2024年1月13日まで)とルーリング・オーガスティン(2024年2月3日まで)に展示されているのは、家具と彫刻のハイブリッドのような新作だ。電子機器を使ったタイムベースト・メディア(*1)で制作を行ってきたリストにとって、これは初の試みとなる。「Prickling Goosebumps & a Humming Horizon(チクチク痛む鳥肌とブンブン音を立てる地平線)」と題された展覧会の内容や作風の変化などについて、リストに話を聞いた。

*1 映像やスライドショー、パフォーマンスなど、時間的に展開する作品。

アート界にはカラフルさへの拒否反応があった

──あなたは長い間、鮮やかな色彩を使ってきました。これまでアート界の主流は彩度の低い色でしたが、近年になり派手な色の作品を目にすることが増えてきました。これについて何か感じることはありますか?

確かに、色に対する拒否反応は以前ほどではなくなっているようですが、こうした変化には長い時間がかかっています。アーティストで著述家のデイヴィッド・バチェラーが書いた『クロモフォビア―色彩をめぐる思索と冒険』(2000)という本がありますが、彼はその中で、長い間無彩色は理性と結びつけられ、色彩は危険視されてきたと書いています。音楽と同じように、色が誘発する感覚はコントロールできないからです。この感覚は、女性性とも結びつけられています。色彩は、それを見た人が誘惑され、飲み込まれてしまうような感覚を引き起こすものとして説明されているのです。

もう1つの大きな問題は、その効果が広告で多用されることです。ファインアートは、自らを広告とは一線を画した存在であることを望み、広告やかわいらしさは、多くの場合、危険な誘惑や誠実さに欠けるものとして受け止められます。私の作品も、以前は子どもっぽいと思われることが多かったのですが、今では状況がすっかり変わり、ここ数年はそうした批判を受けることはなくなりました。単に私が歳を取ったからなのかもしれませんが......。

全身を黒で統一した服装は、ある種のステレオタイプとして見られることがあります。まるで「私は深みのある人間。大事なのは内面で、外見を飾り立てる必要はない」と言っているようです。私は黒ずくめの人を見ると、100年前にそういう格好をしているのは神父か学校の先生だけだったと思ってしまいます。

電子的な光を用いてバラバラな人と人をつなぎたい

──キラキラ輝く彫刻の新作について教えてください。

《Metal Flake Milk Tooth》(2023)というタイトルで、私にとってタイムベーストではない初めての作品です。映像も電気も使わない彫刻と家具の中間のようなものですが、そもそも彫刻というのは、ある意味使い勝手の悪い家具だと私は思っています。この作品はキラキラしたラメ入りのラッカーで何層にも塗装されていて、見る角度によって違った光り方をします。移動するたびに見え方が変化するので、キラキラする効果を写真で捉えるのは難しいところが面白いと思います。作品の周りを歩く鑑賞者が、それぞれの脳内で映像を編集していると言えるかもしれません。

──展覧会をチェルシーにある2つのギャラリーにまたがるようにしたのはなぜですか?

私は、マンハッタンという街自体が1つの美術館だと思っているので、その中のいくつかの展示室を使っている感覚です。ハウザー&ワースでは、アニメーション・カーペットとでも呼べる大掛かりな新作を2点展示しています。どちらも家具や人に上から映像を投影するもので、光のビームがそれらを撫でるように当てられます。タイトルはそれぞれ、《Welling Color Island West》と《Welling Color Island East》といいます。英語で「Welling」という言葉が一般的かどうかは分かりませんが、ドイツ語風に英語を使うことで、タイトルに詩的な自由度を持たせているのです。そして、「well」という言葉が持つ2つの意味が込められていて、井戸のように水が湧き出るという意味のほかに、癒しを与える機械のように色が人々に降り注ぐというアイデアを暗示しています。

もう1つのプロジェクションは、色のついた2つの大きく丸いライトが動きまわる《Petting Colors》(*2)です。通常、人が家でビデオを見るときは1人のことが多いですが、私は電子的な光を使って会場にいる人々を包み込み、バラバラの個人をつないでいきたいのです。来場者は、壁に向かって直立して見るだけでなく、カーペットやソファ、ベッドに座ったり寝転んだりしながら鑑賞できます。

*2 《Petting Color(White South)》および《Petting Color(Rosa North)》。

他の鑑賞者は障害物ではなく場面を構成する要素になる

──下着でできたシャンデリア《Massachusetts Chandelier》(2010)や、巨大なソファを並べた《Das Zimmer(The Room)》(1994)のように、あなたは家具を模した作品をたくさん制作してきました。そして、座ったり寝転んだりしながら映像作品を見ることができる快適なスペースもよく作っています。鑑賞者としてはとてもありがたいですが、ギャラリー内に家の中のような空間を作ろうと思ったのはなぜですか?

テレビを見ていると、あたかも周りの現実が縮んで行くような感覚に陥ります。巨大なソファがある《Das Zimmer(The Room)》を作ったのは、この感覚に反発を覚えたからです。逆に現実の方を拡大したいと思ったので、部屋の中のほかの家具に比べてテレビが小さく見えるというわけです。今となっては時代遅れの作品ですが、いまだに人気があり、よく展示されています。若い人たちが、家族全員でリモコンを取り合っていた時代のことを知るのはいいことだと思います。

私には、美術館やギャラリーがリビングルームのように見えます。100年前、少なくとも西洋では、こうした展示施設には壁紙が貼られ、その上に何列もの絵画が掛けられていました。展示施設のホワイトキューブ化が進むにつれて、家庭のリビングルームも同じようにすっきりとした空間になっていきましたが、大きな違いを挙げるとすれば美術館にはくつろげる場所がありません。私は自分の展覧会を見に来てくれた人を体ごと受け止めたいし、思い思いの姿勢でくつろいでほしいのです。

もう1つの大きな願いは、会場にいる人たちに、お互いの存在を無視しないでほしいということ。たとえば絵画を見るとき、視界に誰かが入ってきたら邪魔だと感じるかもしれません。でも、寝そべったり座ったりして鑑賞できるようにすれば、他者は障害物ではなく、その場面を構成する一部分となるのです。

──シングルチャンネルの映像作品の制作から離れたのは、そのためですか?

私のミッションは、電子的な光を使って人々を結びつけることです。シングルチャンネル(*3)の映像作品は展示スペースとは関係なく、どこでも見ることができます。私はビデオ・アーティストとして、ベッドに寝転びながら1人で見るのとは違う映像、他者とつながることもできる作品を提供したいと思っています。でも、もしかしたら、またシングルチャンネルの作品を作るかもしれません。

*3 単一の映像コンテンツを1つのディスプレイ、あるいはプロジェクターで映し出す作品

──たとえば《Pour Your Body Out(7354 Cubic Meters)》のような、あなたの代表作のいくつかは、没入型のビデオ・プロジェクションです。ただ、最近の作品では、同じ没入型のインスタレーションでも、映像の代わりにカラフルなライトが使われることが多くなっていますが、それはなぜですか?

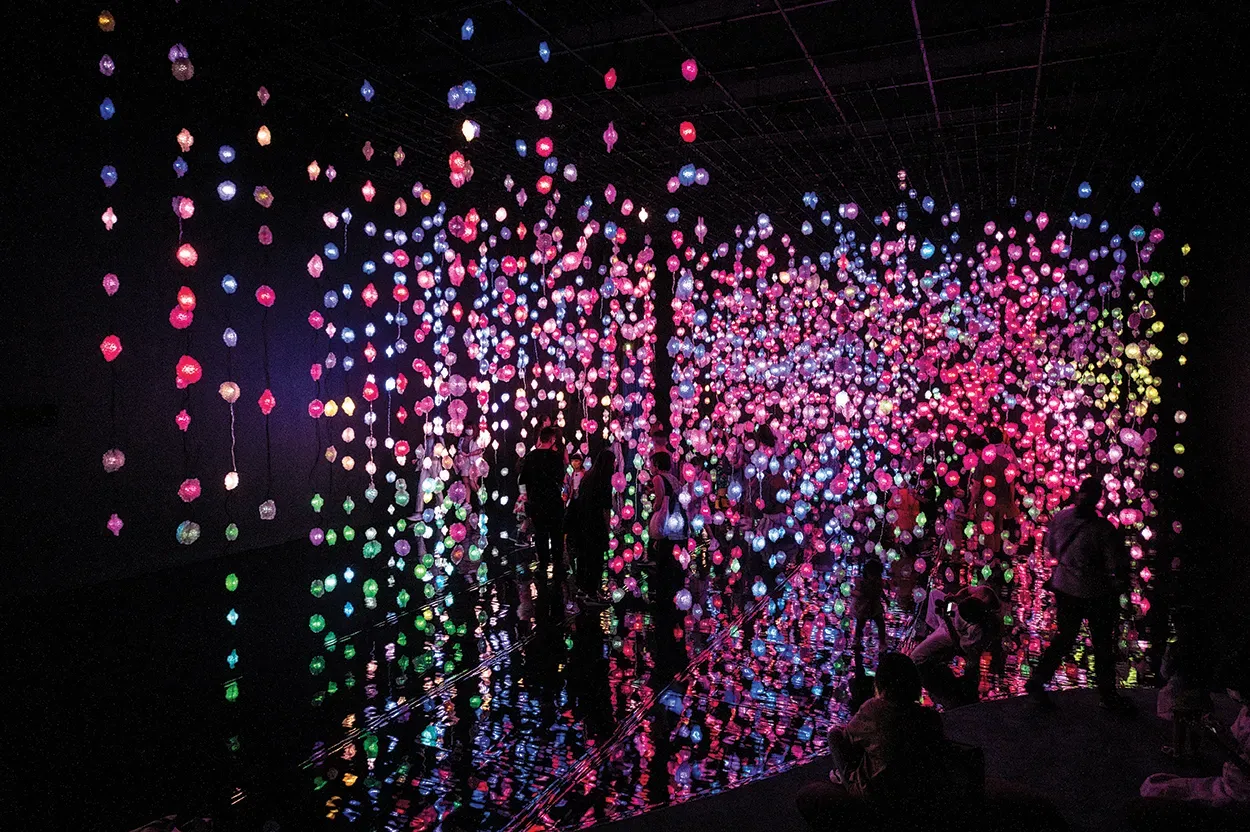

《Petting Colors》や《Pixel Forest》(2016)のような作品のことだと思いますが、実は《Pixel Forest》は3次元モニターなのです。この作品のアイデアを思いついたのは、初めてバーチャルリアリティのゴーグルを装着したときでした。それまで感じたことのない隔絶されたような孤立感に包まれた私は、空中に浮かんだピクセルの間をほかの人たちと一緒に歩けるような仕掛けを作れないかと、照明デザイナーの友人に相談したのです。

3000ドットのモニターである《Pixel Forest》は混沌としているように見えますが、部屋のどの位置にどのピクセルがあるか、きちんと計算されています。シャープな映像を流すと、ガチャガチャと慌ただしい感じになり、ソフトな映像を流すと部屋が脈動するような印象を醸し出します。モニターであれプロジェクターであれ、すべての映像は光でできていますが、私は光を長方形の枠から解放したいと思ったのです。

思いがけない美術館スタッフからの称賛に涙

──あなたがキャリアをスタートさせた頃から映像技術は大きく変わりました。それとともに進化してきたことをどう考えていますか?

まさに、私は歩く技術史です! アナログからデジタルへの進化は、本当に大きな一歩でした。昔は映像コンテンツを発信できるのは一握りの人で、ほとんどの人は家庭のリビングルームでそれを受信していました。それを若い人たちに理解してもらうことが重要だと思います。機械が小型化し、デジタル技術が普及したことで、誰もが潜在的な送り手となり、以前よりずっと民主的になったのだと。

──以前のあなたの作品にはノイズが不可欠な要素としてありましたが、最近はそれが少なくなっていますね。

アナログ・ビデオのノイズや歪み、そして編集ミスは、デジタル的なものより味わいがあり、もっと物理的でした。緊張している時や怒っている時の人間も、ある種のノイズを発します。アナログはデジタルよりも私たちの肉体に近いのです。とはいえ、私はデジタルの世界でもこうしたミスを取り入れています。この感じは絵を描く時と似ていて、現実を克明に再現した写実的な絵ではない方が、感情や潜在意識をうまく表現できる気がします。

ノイズは人間の潜在意識とよく似ているというのが私の持論です。求められることが多すぎたり少なすぎたりすると、私たちは心身に異常をきたしてしまいます。肉体が発するノイズは、何らかの決断や変化が必要だというサインだとも言えるでしょう。私にとって不具合を受け入れることは、技術的な面だけでなく、心理的な面でも大事なことなのです。

──これまでに作った中でお気に入りの作品は何ですか?

特にこれというのはないのですが、あなたの質問に敬意を表して、1994年に発表した《Selfless in the Bath of Lava(Selbstlos im Lavabad)》(*4)を挙げたいと思います。2017年に開かれたグループ展以来MoMA PS1で展示されていますが、実は展覧会が終了した後も作品が撤収されていないことにしばらく気づかず、1年後にまだそこにあるのを見てびっくりしました。そして美術館には、長期の貸し出しを認めるけれど掃除はしてほしいと頼んだんです。見つけたときには埃だらけだったので。

*4 小型モニターの映像を床に開けられた穴を通して見る作品で、初公開時はスイスにある聖母子像の足元に展示された。炎に包まれた女性が腕を振り回している映像が天罰を暗示している。

さらに3年経ってもう一度見に行ったら、あれよあれよと言う間に40人の警備スタッフに取り囲まれたんです。「彼女が来てる!」と仲間同士で声を掛け合って集まってきたということで、どれだけその作品を気に入っているか話してくれました。思わず泣いてしまいました!(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews