興奮や覚醒をもたらす「ビンロウ」は、4000年前から常用されてきた? 最新の歯石調査から新事実

アジアや太平洋地域を中心に興奮作用や覚醒効果を求めて常用されてきたビンロウは、多くの芸術作品のモチーフにもなってきた。そんなビンロウが、4000年前のタイで噛まれていたことが、国際研究チームによる最新の歯石分析から明らかになった。

ビンロウの実を噛むという習慣は、アジアや太平洋地域を中心に、現在も多くの人々に親しまれている。その覚醒作用や高揚感、リラックス効果をもたらす成分は、長年にわたり文化的な儀礼や日常の一部として浸透してきた。さらにビンロウは、単なる嗜好品としてだけでなく、それを「噛む」「売る」「共に嗜む」という行為の社会的・文化的意味を含めて、古くから現代に至るまで、多くの芸術作品のモチーフとなってきた。

例えば、台湾出身の写真家のConstanze Hanは、街角のネオンに照らされるビンロウスタンドと、そこで働く女性たちの姿をシリーズで撮影し、社会階層、ジェンダー、視線の政治といったテーマを静かに問いかけている。また、1930年代のベトナムで活躍した画家、Nguyễn Phan Chanhは、代表作《La Vendeuse de Bétel(ビンロウ売り)》において、伝統的な絹絵の技法を用いて、慎ましやかに座る女性の姿を描いた。

アジア太平洋地域の儀礼的・宗教的実践にも深く根ざしているビンロウは、パプアニューギニアのいくつかの地域において、その実を保存・携帯するための精緻な道具(たとえば貝殻や木製容器、装飾付きの石灰容器など)が制作されており、それらは儀式の中で用いられるだけでなく、装飾的かつ社会的地位を表す文化財としての役割も果たしてきた。また、インドのヒンドゥー教の儀礼画や寺院彫刻には、神々への供物の一部として、あるいは婚礼や祝祭における豊穣・結婚・繁栄の象徴として、ビンロウの実が描かれてきた。

さて、興奮や覚醒をもたらす作用があるとされるこの植物を、人びとはなぜ噛むようになったのか──その起源を探る新たな研究が、約4000年前のタイの人びとがすでにこの実を常用していた可能性を示した。

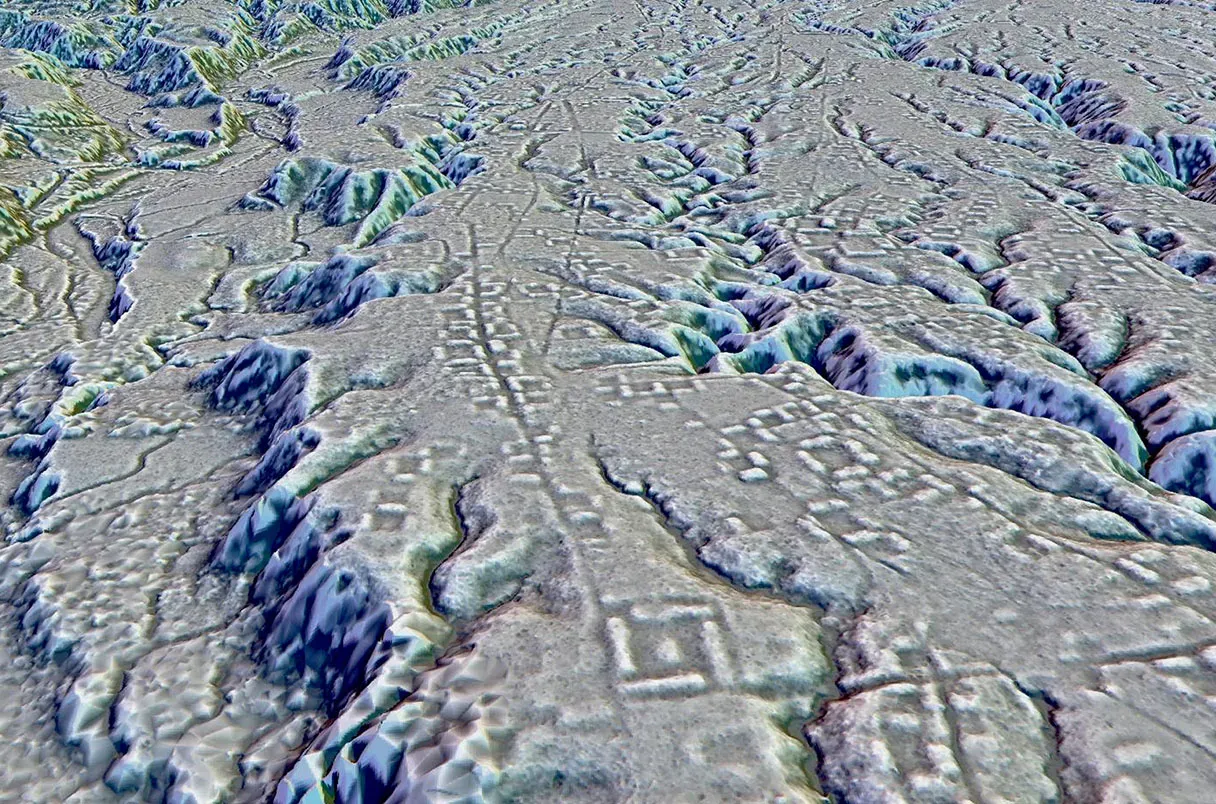

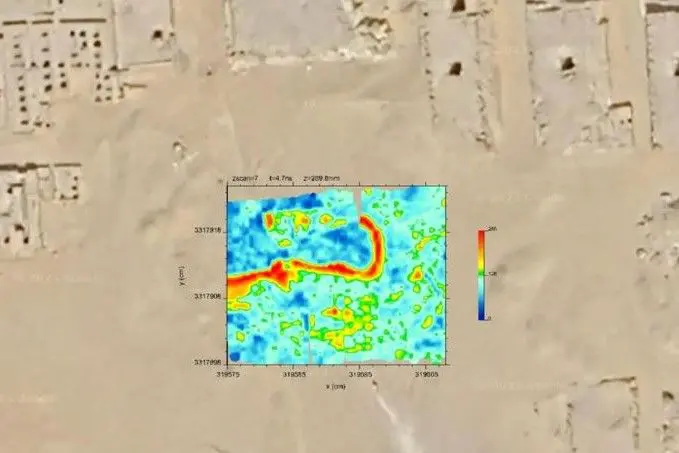

考古学専門誌『Frontiers in Environmental Archaeology』に先ごろ掲載された論文によれば、国際研究チームはタイ中部ノン・ラチャワット遺跡の青銅器時代の墓地から出土した、6体の歯石サンプル(合計36点)を化学分析。そのうち1人の大臼歯のサンプルから、ビンロウに含まれる有機化合物「アレコリン」と「アレカイジン」の痕跡が検出された。これが事実であれば、東南アジア地域におけるビンロウ咀嚼の最古の証拠となる。

この分析にあたって研究者らは、乾燥ビンロウ、ビンロウの葉、ライム(石灰)ペーストを唾液と混合した模擬試料を用意。液体クロマトグラフィー・質量分析法(LC-MS)を用いて比較を行い、歯石に含まれる物質が確かにビンロウ起源であることを裏づけた。論文の共同執筆者であるシャノン・タッシンガム(カリフォルニア科学アカデミー人類学部門副キュレーター)は、この手法により、「従来の考古学的資料が残されていない状況でも、植物由来の向精神性物質の利用が歯石に長期間保存されることが確認された」と語り、こう続ける。

「つまり私たちは、“見えなかったものを可視化”する手法を開発したのです。失われた行動や文化実践が、4000年の時を経てようやく浮かび上がったのです」

歯石分析によって化学的痕跡を可視化するこのアプローチは、道具や物的痕跡が乏しい文化実践の復元に新たな可能性を開くものだ。研究対象となった6人のうち、有機化合物が検出されたのは1人のみで、使用の頻度や個人差、社会的背景などは今後の分析課題となる。研究チームは現在、同遺跡に埋葬された約150体以上の遺骨を対象に、さらなる調査を計画しているという。