フランスに敵視されたピカソ。ファシズム、外国人排斥、反共主義に翻弄された知られざる一面

1901年6月18日、パブロ・ピカソはフランスの警察から「外国人番号74.664」という別名を与えられた。長い抑圧の中で、ピカソはどう生きたのだろうか。英語版が発売されたばかりの書籍が、彼の知られざる一面を明らかにしている。

危険人物として監視されていたピカソ

1901年6月18日、フランス警察から「外国人番号74.664」が付与されたパブロ・ピカソは、その後「un Fiché S(危険人物)」に認定され、国の監視対象になった。「Sカード」を意味するFiché Sには、テロリストなど国の安全保障上の脅威とされる人物が分類される(Sは保安を意味するSûretéの頭文字)。

外国人番号を振られる20年前にスペインのマラガで生まれたピカソは、フランス当局が無政府主義者とみなしていた画商のピエール・マニャックと交流があったことで、当局から目をつけられることとなった。

「ピカソという人物を調査し、現在の信条を探るように」と書かれた警察署長の命令書が、彼の運命を決めたのだ。その4年後、マニャックに搾取されていると感じたピカソはこの画商との関係を断ったが、警察は彼を監視対象から外すことなく、身辺情報を調査し続け、彼を抑圧した。

ピカソはキャリアの大半をフランスで過ごしたにもかかわらず、「métèque(よそ者)」と呼ばれることも多かった。警察の捜査は折に触れて彼を苦しめ、1940年には「国家にとって疑わしい人物」という理由で帰化を拒否されている。50年代末になるとピカソもフランス人になることを完全にあきらめ、よそ者であることを受け入れた。

今となっては、フランスがピカソを敵視していた時代があったとは想像しにくい。パリやアンティーブ、ヴァロリスなどフランス各地にピカソの芸術と人生を称える美術館があるのだから。特に今年は、パリの国立ピカソ美術館をはじめ多くの美術館が、1973年にこの世を去った巨匠の没後50年を記念する展覧会を企画している。

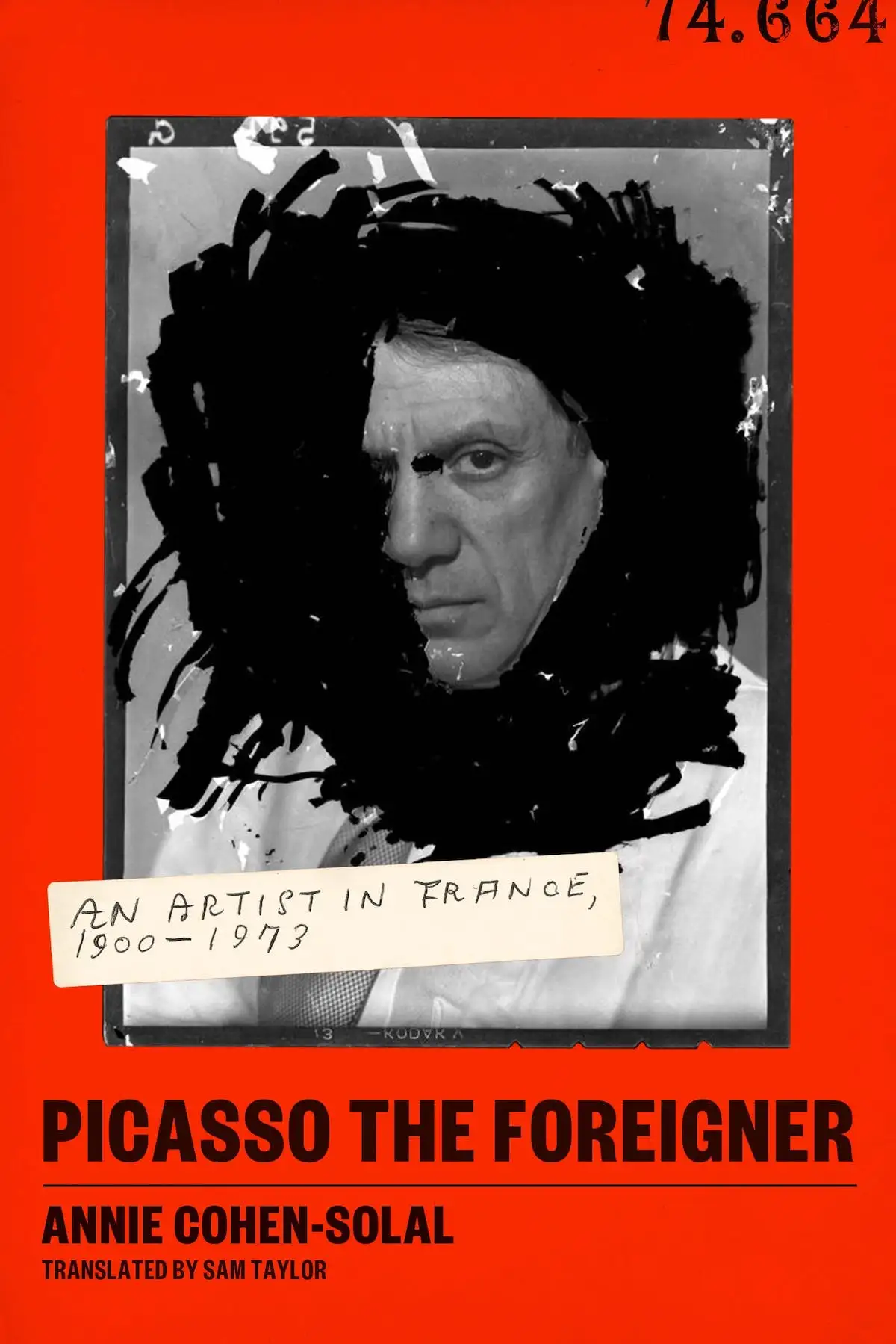

そんな中、アニー・コーエン=ソラルの『Picasso the Foreigner: An Artist in France, 1900-1973』(*1)がフランスでの発売から2年遅れて、サム・テイラーの翻訳でようやくアメリカで発売されることになった。そこにはあまりに多くの驚きが詰まっている。

*1 フランス語の原題は『Un étranger nommé Picasso』(ピカソという名の異邦人)。

警察資料などを綿密に調査して書かれたコーエン=ソラルの本と、それをもとに2021年に開かれた展覧会は、ともにフランスで大きな反響を呼んだ。毎年のようにピカソ関連本は出版されているが、本書はこれまでに書かれたピカソの伝記とは一線を画す大作だ。ピカソがフランス警察に監視されていたことは20年前から知られていたが、コーエン=ソラルの切り口は斬新だ。

「社会の最下層」とみなされた不遇時代

近年は、ピカソを手放しで褒め称えない風潮が高まっている。それを象徴するものの一つが、2018年にネットフリックスで配信開始された「ハンナ・ギャズビーのナネット」だ。学生時代に美術史を専攻したスタンドアップ・コメディアンのギャズビーは本作の中で、ピカソに対し「情熱と苦悩の天才金玉野郎」と複雑な表現を用いている。

そしてそのギャズビーが、このほどブルックリン美術館で開催予定のピカソ展のキュレーターに抜擢されたのだ。没後50年を記念するこの展覧会は、ピカソの作品に見られる「女性嫌悪、男性性、創造性、そして『天才性』が相互に絡み合う諸問題」に焦点を当てるという。2023年のアメリカにおけるピカソ研究では、こうしたアプローチが求められているというわけだ。

一方、コーエン=ソラルは、ギャズビーのような手厳しい態度は取らない。「天才」という言葉を繰り返し使ってピカソを肯定的に論じ、「20世紀最大の芸術家の1人」と一度ならず書いている。そのため、ピカソを絶賛するコーエン=ソラルの論調に異を唱えたくなる人もいるかもしれない。そもそも彼はすでに充分すぎるほどの賞賛を浴びてきた。しかし、彼女が提示する研究成果には文句のつけようがない。

本書で最も印象深いのは、20世紀初頭のピカソが不遇だった時代に焦点を当てた第1章だ。パリのモンマルトル地区で極貧生活を送る彼のことを、フランス警察は「社会の最下層」と見なしていた。「警察が一度誰かをマークすると、通常その人物の公的な分類はそのまま維持される」とコーエン=ソラルは書いているが、これこそまさにピカソに起きたことだった。

本書の大部分は芸術とはあまり関係がなく、ピカソに関する逸話は、関連人物や作品、場所に軽く触れるだけで、詳細は割愛されている(ピカソについての基礎知識がない読者は、まずはジョン・リチャードソンの何巻もある伝記を読むことをお勧めする)。

とはいえ、時折コーエン=ソラルはピカソの芸術への魅力的な洞察を提供してくれる。たとえば、砂漠の風景の中で寂しげに辺りを見回す旅芸人たちを描いた《サルタンバンクの家族》(1905)について書かれた部分などがそうだ。彼女はダイヤ柄の衣装を着た道化師はピカソ自身だと指摘し、その険しい視線が貧しい外国人である彼の心情を象徴していると解説する。また、「絵の登場人物たちは他人同士で、コミュニケーションが途絶えた世界にいる」と考察し、疎外された人々が経験する「社会の亀裂」が表現されているのではないかと提起する。

この絵はフランス国外に渡ったいくつものピカソの名画の1つで、現在はワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーの所蔵作品だ。皮肉なことに、パリのオークションハウス、ドルーオで1914年に行われ、大きな注目を集めた競売にかけられなければ、この絵が最終的にそこにたどり着くことはなかったかもしれない。

反ユダヤ主義と外国人排斥の影

この絵が売却された1914年には、有力画商のダニエル=ヘンリー・カーンワイラーの後押しもあって、ピカソはパリで最も重要な画家の1人として名声を得ていた。そして、ドルーオのオークションで、この絵を少なくない金額で競り落としたのは、ミュンヘンのタンホイザー画廊だった。

メディアは大騒ぎになり、あるジャーナリストは「好ましくない外国人の下品でグロテスクな絵に高値がついた」として、ドイツ人がこの絵を落札したことを嘆いてみせた。少し深読みをすれば、そこに反ユダヤ主義的な心情がかぎ取れるかもしれない。なぜなら、その後台頭してきたナチスに財産を奪われた多くのユダヤ系ドイツ人の中に、タンホイザー家も含まれていたからだ。

この頃には、ピカソは前衛芸術の旗手であることを自負していた。そして、1度に複数の視点から見て描いたような彼の静物画、対象物がバラバラに解体され平らな形態の集積として表現されたキュビスム絵画は、フランスで反発を買っていた。

コーエン=ソラルによると、ピカソとノルマンディー生まれのジョルジュ・ブラックは、フランスでは「ペテン師」と呼ばれていたという(本書では同じくスペイン人のキュビスム画家、フアン・グリスも登場するが、彼がこの芸術運動に与えた影響はさほど大きくないと著者は見ている)。さらに、キュビスム作品の買い手が主にロシアとアメリカから来た外国人コレクターだったことも、フランスでピカソへの反感を煽動する要因になった。

「ドイツ人画商(カーンワイラー)とスペイン人画家が、ロシアやドイツ、北アメリカのコレクターと結託して盛り上がったキュビスムは、贋作者や詐欺師によって成り立っている前衛運動で、国家の威信に対する『危機』だと『善良なフランス人』は指摘した」とコーエン=ソラルは書いている。「それは善と悪、伝統と新しさの戦いであり、正直者が住むフランスを侵略する危険な外国人という構図として見られていた」のだ。

最後の文章は、この本の後半部分を見事に要約している。コーエン=ソラルは戦間期にピカソが受けていた権利侵害について触れ、膨大な資料の山からその証拠を見つけた時の素直な感想を挟んでいる。そこからは、ピカソのような外国人に対する自国の扱いを恥と捉える彼女の憤りが伝わってくるようだ。

移民排斥的な法律が1920年代にピカソに与えた影響を調べていた彼女は、警察記録から彼があまりにも頻繁に警察署に呼び出されていたことを知りショックを受けたと書いている。しかし、彼女がピカソを被害者扱いすることはない。

これについて彼女は、「何度も出頭させられ、指紋を取られ、犯罪者のように顔写真を撮られていたにもかかわらず、彼は文句も言わず対応していたようだ。こうした警察とのやり取りを、ピカソはどのように我慢していたのだろうか」と記述している。

「ピカソは、国際的な知名度がありながら、居住国では汚名を着せられるという矛盾した状況に置かれていた。フランスの画廊や批評家の間ではスターとして崇められ、公的な美術館からは無視され、治安維持の観点からは不審人物として見られていた。政治的な分析力、そして、意のままに振る舞える独自の領域を構築したおかげで、彼はそうした状況を乗り越え、最終的にはそれを自分に有利な方向に持っていくことができたのだろう」

ピカソを入国させなかったアメリカ

ここで彼女が言及しているのは、第2次世界大戦後のフランスの急変だ。かつてピカソに冷淡だったパリの美術館は、手のひらを返したように彼を受け入れ始めた。1947年には、存命アーティストとして初めてルーブル美術館にその作品が展示され、スルバランやドラクロワなどと同じ空間に並んだ。1955年にパリの装飾芸術美術館で開催された生誕75周年を記念する展覧会には、10万人以上の人々が足を運んでいる。

だが、偏見は海を越える。こうした変化が起きていた中で、ピカソについてフランス当局が集めていた情報を入手したFBIが独自の調査を開始していたのだ。その結果、当時、反共主義が高まっていたアメリカで、ピカソはFBIの初代長官J・エドガー・フーバーによって「アメリカの安全保障に対する脅威」だと見なされた。

コーエン=ソラルによれば、この状況は悪化の一途をたどった。1957年にニューヨーク近代美術館(MoMA)がピカソ展を開催した際には、彼が国外追放される事態を危惧した初代館長のアルフレッド・H・バーがピカソをアメリカに招待しないと決めた。ちなみに、当時MoMAは、1907年に発表された《アヴィニョンの娘たち》を含むいくつかの重要なピカソ作品をすでに所蔵しており、1939年に描かれた《ゲルニカ》も、フランコ没後にスペインに戻されるまでここで保管されていた。

経緯は不明だが、FBIはバー館長の内部メモを入手し、捜査資料として保管していた。それによると、ピカソはMoMAで開かれる自分の展覧会に立ち会うためにアメリカに入国するビザを取得できず、フランスに留まらざるを得なかった。そして、正式にフランス国民になることなく、長年住んだその地で、16年後にこの世を去った。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews