ARTnews JAPAN編集部が厳選! 2025年に最も印象に残った展覧会14選

生成AIの浸透による創作の再定義、世界各地で続く戦争や災害、アート市場の低迷など、アートを取り巻く環境が緊張感に包まれた2025年。一方で、制度の隙間から立ち上がるコレクティブの実践や、ローカルな歴史を掘り起こす試み、身体感覚に根差した表現が、確かな手応えとして各地で芽吹いた。そんな2025年に、ARTnews JAPAN編集部が「観るべき」と確信した14の展覧会を厳選して振り返る。

「SIDE CORE Living road, Living space /生きている道、生きるための場所」金沢21世紀美術館

一つひとつの作品はあくまで軽妙で瑞々しく、諧謔的で“クール”。しかしそれらの集合体は、今日の切実な問題意識の塊であり、SIDECOREの実践は、作品を評価するための語彙そのものを、あらかじめ空転させてしまう。果たして、「“閉ざされた公共の制度/インフラ”を、どうすれば開いていくことができるのか」。そして、(美術館という公共インフラを通じて)「コミュニティの排他性」をいかに乗り越えていくかという問いは、この社会を生きるわたしたち全員に共通するものだと思うからだ。

これがまず、金沢21世紀美術館で2026年3月15日まで開催中の「SIDE CORE:Living road, Living space / 生きている道、生きるための場所」本展を観た所感だ。

SIDECOREと匿名アーティスト集団EVERYDAY HOLIDAY SQUADによる、電力という国家インフラを、工事用品という残骸で組み上げたシャンデリアの形態──ブルジョワ的象徴とも言える──へと変換する《rode work ver. tokyo》(2018/2022)や、東京の“不可視な”地下空間で3人のスケーターが疾走する《rode work ver. under city》(2023)はいつ観ても大好きな作品の一つではあるものの、ここで個々の出品作品の「強度」について議論することはやめておく。なぜなら、彼らの「作品」とは現在進行形の「運動」そのものであり、むしろ歴史にピン留めされることを軽やかに交わすための策略なのではないかとすら思えるからだ。それは、アートを“作品”から“実践”へ引きずり下ろす運動であり、美術機関が守り抜いてきた評価制度の「不能性を突く」戦略でもあると感じるというと、SIDECOREは笑うかもしれない。しかし、日本発のアートチームが今後も続けるであろうこの「運動」に、同時代を生きる市民のひとりとして「参加」できることにワクワクするのだ。

本展は、正面性をもたず、展示室同士が分散し、通り抜けが可能という金沢21世紀美術館の特異な構造を最大限に活かしている。美術館という空間そのものが、作品を収蔵・提示する固定的な場である以前に、多様な人々が行き交う「交差点」として機能しうることを、鑑賞者の身体経験を通じて実感させる構成だ。鑑賞者は、ときに迷い、ときに立ち止まりながら展示室から展示室へと移動する(もっとも、この体験は歩行という行為でのみ得られるものではない。移動の仕方にかかわらず、誰もがこの展示の回路に参加できる)。そのプロセスのなかで、静的な「鑑賞」は動的な「体験」へと変質していく。「道」という言葉を冠したこの大規模展において、金沢21世紀美術館ほどふさわしい舞台はほかに思い当たらない。

中間領域に建てられた工事現場のような構造物(その階段を登ると、建物の屋根に設置された映像作品《new land》と、同館所蔵のヤン・ファーブルの彫刻が共鳴する様子を観ることができる)、ゲストアーティストの森田貴宏によるギャラリー自体をスケートランプに変容させてしまった空間、あるいは展示室の中に設けられた細野晃太朗による「ギャラリー」(SIDECORE以外の作家の作品を購入することができる)、そして開催期間中に幾度となく開催されるパーティなど、本展の試みのいくつかは他の日本の公立美術館には受容されなかったかもしれない。美術館を「弾力ある実験装置」へと変質させることに成功させたという意味で、本展のキュレーターであり勇敢な共犯者である高木遊にも拍手を送りたい。(Maya Nago)

「獸(第3章 / EDGE)」EASTEAST_

2年ぶりに開催されたアートフェア「EASTEAST_」の会場となる科学技術館の駐車場で、アーティストGILLOCHINDOX ☆ GILLOCHINDAEが黒い獸を主人公に“都市と人間の境界”を描く長編プロジェクト「獣」の最新作を展開。単管パイプによって覆われた仮設空間の中には約6万本のススキが植えられ人工の川が流れ、GILLOCHINDOX ☆ GILLOCHINDAEの原風景のひとつである多摩川の河川敷のような空間がつくられていた。“河川敷”では横手太紀や磯村暖らの作品も展示され、4日間の会期中、“土手”の上ではTohjiやカネコアヤノ、布施琳太郎など20名以上のアーティストがパフォーマンスを披露。東京のド真ん中に突然生まれた東京郊外の河川敷はこの場に“裂け目”を生み出し、間違いなく新たな風景を立ち上げていた。GILLOCHINDOX ☆ GILLOCHINDAEが共同創設者を務めるギャラリーCON_は今年フリーズ・ソウルやNADA New Yorkなど海外のアートフェアへ積極的に出展し、ARTSYが選ぶ「2025年に躍進した10のギャラリー」にも選出されるなど、日本のアートシーンのなかでも独自の活動を展開している。EASTEAST_で開催された本展は、そんなGILLOCHINDOX ☆ GILLOCHINDAE/CON_の姿勢を象徴するものであり、アートに留まらず文化芸術に一石を投じる試みだったと言えるだろう。(Shunta Ishigami)

「藤本壮介の建築:原初・未来・森」森美術館

今年、日本において最も話題を集めた文化イベントといえば、大阪・関西万博だろう。その会場デザインプロデューサーを務めた建築家・藤本壮介の活動の軌跡を辿る「藤本壮介の建築:原初・未来・森」(森美術館)では、初期の住宅から大屋根リングの模型、さらには未来の建築像などが紹介されており、藤本の建築思想とその実践の発展を一望できる機会だった。本展から改めて感じたのは、藤本の建築の「やわらかさ」であり、自然と人工を融合させながら、あらゆる人々を“心地よく”受け入れようとする態度だ。それは、藤本へのインタビュー記事で本人が語った、「いい意味での曖昧さが残るような建築、つまり白も黒も受け入れて、共存しながら溶け合う場をつくっていった方が、これからの(中略)多様性の社会には合いそうだと考えています」という言葉にも表れていた。(Mitsuhiro Ebihara)

「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」森美術館

東京・六本木の森美術館で開催された「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」展は、AIやゲームを目新しい技術や表現手法として提示するのではなく、それらがすでに私たちの知覚や思考、さらには世界の捉え方そのものを深く規定しているという前提から構成されていた。

例えば佐藤瞭太郎の作品において、写真と3Dアセットの差異が溶け合っていく感覚は、現実の記録とデジタルな代替物の境界がすでに意味を失いつつある状況を示している。また、キム・アヨンが描くアルゴリズムに駆動される都市の運動は、人間はもはや都市における主体としてではなく、データや座標に基づき最適化して「動かされる」存在であることを浮き彫りにする。

一方で、ルー・ヤンやジャコルビー・サッターホワイトの作品は、こうした技術的状況を一様に批判するのではなく、仏教や精神性、アイデンティティといった異なる文化的・思想的文脈を技術へと流し込み、世界観そのものを更新する実践として提示されていた。ゲームエンジンや映像技術は、単なる人を支配するための装置ではなく、異なる価値観や身体感覚を賭けて争われる場として機能している。

ここで問われているのは、テクノロジーの善悪を裁くことではない。むしろ、もはや不可分となったこの状況を、アートは、そして社会はどのような姿勢で引き受けているのかという問題である。(Asuka Kawanabe)

ナン・ゴールディン「This Will Not End Well」新国立美術館(ベルリン)

国際的な巡回展として注目を集めているナン・ゴールディンの大規模回顧展が、ベルリンの新国立美術館(Neue Nationalgalerie)で開催された(2024年11月23日〜2025年4月6日)。本展では、代表作《The Ballad of Sexual Dependency》をはじめとするスライドショーや映像作品を、6棟の小劇場のようなパヴィリオンの中で上映する構成がとられていた。

編集が更新され続けるスライドショーという形式と、作家自身のキャリアにおける問題意識や社会的態度の変化が呼応することで、個人的で親密な記録として始まったであろう作品群は、やがてコミュニティやシーン、さらにはひとつの時代を記述するナラティブへと変容しているように感じられた。

本展が大きな注目を集めている背景には、「P.A.I.N.」の活動、およびその活動を追ったドキュメンタリー映画『美と殺戮のすべて』などからの関心の高まり、作家の実践が、写真表現にとどまらず、社会的行動と不可分なものとして再認識されている状況がある。オープニングでの抗議や、作品へのメッセージの追加をめぐる議論と反響については、一連の記事も参照してほしい。(Masaki Yato)

「髙田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」資生堂ギャラリー

資生堂ギャラリーで8月26日から12月7日まで開催された「髙田安規子・政子 Perspectives この世界の捉え方」は、一卵性双子のユニットで活動するアーティスト、髙田安規子・政子による、実に8年ぶりとなる東京での個展だった。髙田姉妹は「スケール(尺度)」を主題に、繊細な手仕事と緻密な構成を特徴とする作品を制作してきたが、その制作の背景や着想には毎回、新鮮な「驚き」が用意されている。

本展でとりわけ印象に残ったのは、地下1階の展示空間から上階の踊り場へと大胆に「貫通」するように設置された本棚のインスタレーション《Strata》だ。ハチの巣など自然界に多く見られる六角形をモチーフにした本棚には、約500冊の書籍と、それに関連する化石などが収められている。最下段には生物の誕生が示され、上へ進むにつれて恐竜時代、氷河期と時代が移り変わり、最終的に上階の踊り場に積まれた「人新世」の書籍へと至る構成だ。作品解説によれば、40億年という地球の歴史の中で誕生した生物の90パーセント以上はすでに絶滅しているという。私たち人類の存在は、膨大な時間の堆積の中では、踊り場に置かれたわずかな数冊の本にすぎない──その冷静な視点が、この垂直に伸びる構造によって視覚的に突きつけられる。

フロアの床一杯に展開された《Spectrum》では、人形用の小さなサイズから、人間のシングルベッドほどの大きさまで、計9台の木製ベッドがサイズ順に並べられている。それぞれには赤、黄色、緑、青、紫を基調としたキルトのベッドカバーが掛けられており、この色の配列は、人間の目に見える光、すなわち「可視光」の波長の順序を表しているという。光は波長の違いにより様々な色として認識され、赤が最も長く、黄色、緑、青、紫へと次第に短くなっていく。本作は「色の認識」という物理的現象を、手仕事のキルトという極めて人間的な素材に重ね合わせることで、普段は意識されにくい不可視の世界を、身体感覚に引き寄せてみせた。その確かな翻訳の手腕にこそ、髙田姉妹の真骨頂があると感じた。(Kazumi Nishimura)

「刺繍―針がすくいだす世界」東京都美術館

思えば今年は、行く先々で展示されていたテキスタイルアートに魅了された年だった。Tokyo Gendaiに展示されていたチャバララ・セルフの作品や、「ART OSAKA 2025」の「Expanded」セクションで出会ったイ・ソラの大型インスタレーションなど、印象に残る作品が多かった。母や友人をはじめ、余暇に針仕事に勤しんでいる人が周囲に多かったからだろうか。それとも、近年個人的に関心を深めてきたフェミニズムの視点が、作品を鑑賞するアンテナを広げていったのか。理由がはっきりとしないまま、年の瀬が差し迫っていた。

そんな折、東京都美術館で開催されている「上野アーティストプロジェクト2025 刺繍―針がすくいだす世界」と「刺繍がうまれるとき―東京都コレクションにみる日本近現代の糸と針と布による造形」を訪れ、これまで言語化することのできなかったテキスタイルアートへの関心が、ひとつの輪郭をもち始めた。

展示では、日本における刺繍という表現の歴史が丁寧に紐解かれていた。工芸としての刺繍から、嗜みを経て作品へと昇華していく流れ、さらには作家性や自己実現の手段として制作されるようになるまで、その位置付けの変化が示されている。それぞれの時代に制作された作品からは、刺し手たちの意図や切実さ、そして一針一針に込められた祈りが確かに感じられた。今年、無意識のうちにテキスタイル作品に惹かれていた理由は、「家庭」や「装飾」といった言葉の陰で、個人の時間や労働、感情を抱え続けてきた表現であることに、この展示を通して気付かされたからだと思う。なお、いずれの展覧会の会期も1月8日まで。そして東京都美術館は1月4日から開館しているので、新年の美術館“もうで”にぜひ。(Naoya Raita)

ヴォルフガング・ティルマンス「Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us」ポンピドゥー・センター(パリ)

2025年の夏、ヴォルフガング・ティルマンスの展覧会「Nothing could have prepared us – Everything could have prepared us」が、5年間の大規模改修に入る直前のポンピドゥー・センターで開催された。舞台となったのは、1977年の開館以来、誰にでも開かれた知の空間として機能してきた公共情報図書館(BPI)。その約6000平方メートルに及ぶフロア全体を使った大規模な回顧展である。

本展は、作品を年代順に並べる従来の回顧展の形式をとらない。改修を目前にして空になった図書館のインフラや家具をそのまま展示装置として用い、ティルマンスのおよそ35年に及ぶ制作を、適度にゾーニングしながら空間全体に分散させるように配置していた。彼が撮り続けてきた写真や映像はもちろん、ブレグジットや移民排斥運動等に抗うキャンペーンやポスター、作品を寄せた雑誌、代表作《Truth Study Centre》(2005-)をはじめとするインスタレーションが混在する光景は、視覚的にも身体的にも圧倒的で、観客は鑑賞するというより、イメージの海をあてもなくスクロールするように歩くことになる。

そこでは一貫して、知識とは何か、イメージとは何か、そしてそれらはどのように分類され、流通していくのかが問われている。その断片的で重層的な展示構成は、単一の物語や確固たる真理を拒み、むしろ不確かさや重なり合いのなかで思考する態度を促す。

世界各地で極右的な政治潮流が強まり、公共性そのもののあり方も問われる現在、公共の場である図書館を丸ごと占拠するという行為自体は政治的だ。ただし、ティルマンスの応答はスローガン的でも断定的でもない。むしろ、曖昧さや複雑さ、ためらいを抱え込むことによって、私たちが何をどのように見ているのかを静かに問い続けていた。(Asuka Kawanabe)

「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」上野の森美術館

コロナ禍以降、香りの市場が拡大している。香水沼と呼ばれる香りラバーが増え、百貨店などでも催事が増えている。そんな背景もあってか、「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」展にて再現された「蘭奢待」の香りは話題を集めた。足利義政や織田信長がその一片を焚いたとされる香木は、どんな幽玄なる香りなのかと大きな期待を胸に足を運んだが、そこに据えられた再現香は平板で深みがなく、何も感興を催されないものだった。香気成分を分析し、合成香料で組み立てたものだが、天然の素材はそれだけで数百種の香気成分を持つと言われており、再現は夢のようなもの。そして香りは、記憶とともにある。こちらが期待し過ぎたこともあるが、改めて、香りという表現の深遠さに気づかせてくれたという点で、成功した展示だったと言える。(Mitsuhiro Ebihara)

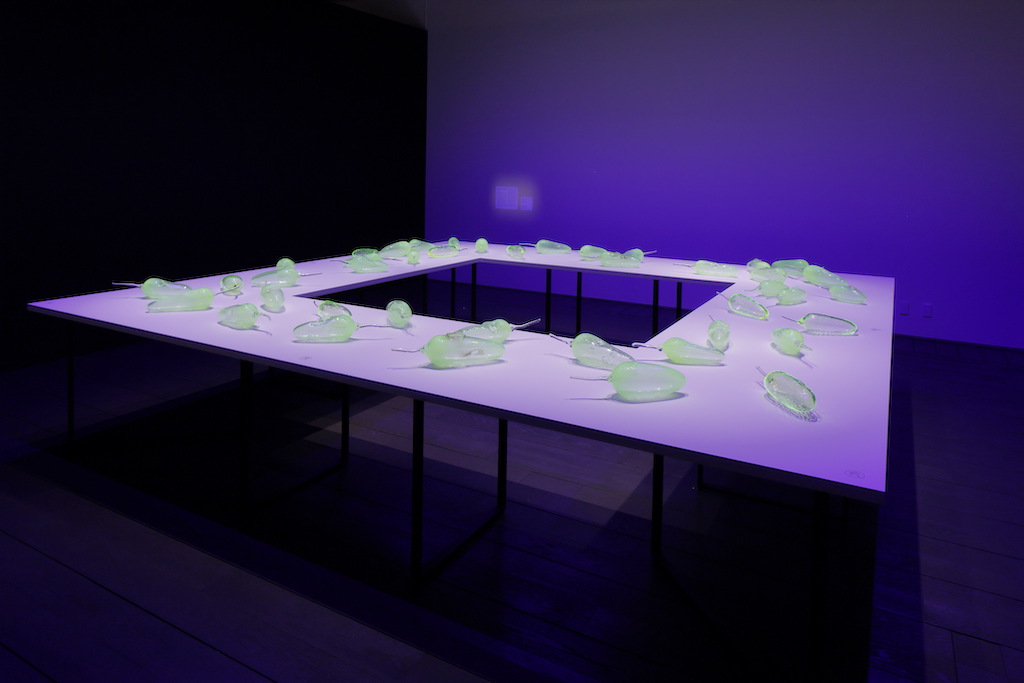

「玉山拓郎:FLOOR」豊田市美術館

今年も作品展示の機会が続いた玉山拓郎の豊田市美術館での大規模個展「Floor」(2025年1月18日〜5月18日)。この展示は5つの展示室を横断するように、ひとつのインスタレーションのみで構成された、サイトスペシフィックかつ大胆な試みだった。

谷口吉生設計の端正な建築の壁・床・天井を貫くように、巨大なオブジェクトが設置され、乳白色のガラスから差し込む自然光が季節や時間の移ろいとともに変化する。その空間を巡る体験は、建築や空間に対するスケール感や、自身の身体感覚を変容させていくように感じられた。

展覧会カタログ(Rondade発行)などを通してその一端を垣間見ることもできるので、関心を持った方は参照してみてほしい。今回の試みが今後の活動にどのように影響していくのか、引き続き注目していきたい。(Masaki Yato)

「非常の常」国立国際美術館

私たちは、自然災害やパンデミック、戦争など「常態化した非常事態」の中で生きている。国立国際美術館で6月28日から10月5日まで開催された「非常の常」は、シプリアン・ガイヤール、キム・アヨン、潘逸舟ら国内外8人の作家による作品を通して、その現実を浮かび上がらせる明快で構成力のある展覧会だった。

なかでも圧倒されたのは、台湾のビデオアートシーンを牽引してきた袁廣鳴(ユェン・グァンミン)による映像作品《日常戦争》(2024)だ。舞台は中流階級の独身男性が暮らすワンルームマンションで、日当たりの良い部屋には穏やかな時間が流れている。だが突然、窓ガラスが爆風で吹き飛ばされ、それを皮切りに室内の物品が容赦なく次々に爆破されていく。数分後には、ありふれた部屋の風景はまるで爆撃を受けたかのように変わり果て、いつこのような「非常事態」によって「日常」が奪われてもおかしくはない今の世界の情勢を思い、胸が痛くなった。

本展を企画した主任研究員の橋本梓は、図録に寄せた文章の中で映画『関心領域』(2023)に言及している。アウシュヴィッツ=ビルケナウ収容所の隣に建てられた美しい家に住む所長一家の暮らしを描いた作品だが、家族たちは収容所内で行われている出来事から奇妙に視線を逸らし、あたかも別世界を生きるかのように日常を営む。橋本はこの映画の一家と現在の私たちの状況を重ね合わせ、「ウクライナで、ガザで、辺境の難民キャンプで、人々が非人間的な仕打ちに耐えているまさに今、それを視野に入れず安全な場所での生を享受する暮らしと、どのような本質的違いがあるのか」と問いかける。(Kazumi Nishimura)

「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」アーティゾン美術館

「女性」や「先住民」といった、西洋美術史の再考をめぐるキーワードを軸に構成された企画展──。アーティゾン美術館で開催された「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展(会期:2025年6月24日〜9月21日)に事前に抱いていたそんな先入観が、良い意味で裏切られた展覧会だった。本展はアボリジナル女性作家たちが「語る」行為そのものを可視化する場として構想されているが、その語りが決して一方向的なものではないという点を会場で実感した。

イギリス植民地時代に課せられた先住民族への制約によって途絶えてしまった文化や風習、失われてしまった故郷の記憶。それらは歴史的事実としてただ提示されるのではなく、作品を通じて私たちに語りかけてくる。オーストラリア南東部の寒冷地帯に住んでいた先住民の外套を再現したマリィ・クラークの《ポッサムスキン・クローク》(2020-21)、エミリー・カーマ・イングワリィが故郷への思いを重ねた絵画、ウラン採掘による環境汚染などをテーマにしたイワニ・スケースのガラス作品。それぞれの表現は、個人の物語にとどまらず、世代を超えて受け継がれてきた時間や歴史の層を帯びながら、鑑賞者の側にこだまとして返ってくる。そのとき私たちは、アボリジナル・アートを遠い地域の歴史として眺めるのではなく、自らが生きる社会や過去を照らし合わせることとなる。本展が示していたのは、異なる歴史同士が共振する可能性そのものなのかもしれない。(Naoya Raita)

「All Directions」フェニックス(ロッテルダム)

今年5月、オランダ・ロッテルダムに「移民」をテーマに掲げる美術館「Fenix」がオープンした。「All Direction」展は、世界中から集められた100名以上のアーティストによる作品が展示された、そのこけら落としとなる大規模コレクション展だ。会場では「アイデンティティ」や「ホーム」、「境界線」など移民や移住を象徴するキーワードごとにエリアが分けられ、ソフィ・カルやキム・スージャ、ビル・ヴィオラなど名だたるアーティストたちの作品が並ぶなか、ベルリンの壁の一部や世界で初めて移民に発行されたパスポート、難民キャンプのテントなどアーカイブ資料も作品と溶け合うように展示されている。加えて、ヨーロッパ最大の港とされるロッテルダム港に100年以上前から建つ倉庫を元にこの美術館がつくられたことやロッテルダムが170カ国以上の人々の集まる多文化都市であることなど、Fenixという美術館自体が移民というテーマを体現する存在だとも言える。MAD Architectsによる象徴的な展望台など本展に留まらず見どころはたくさんあるが、すべてを貫くコンセプトによって唯一無二の場をつくり、新たな美術館体験を生み出していることに驚かされた。(Shunta Ishigami)

「Kerry James Marshall: The Histories」ロイヤル・アカデミー(ロンドン)

イギリスの(そして世界的に見ても)アート界の権威であるロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(RA)の歴史の中で初めてメインギャラリーで開催された女性アーティストの単独展が、2023年秋から2024年元日まで開催されたマリーナ・アブラモヴィッチの「Marina Abramović」だったと聞いたとき、驚きのあまり腰を抜かすかと思った(幸運にも、ロンドン出張時に本展を観る機会を得て、その歴史的意義を改めて実感した)。RAは伝統的にヨーロッパ中心のアートの正典を編纂してきた機関だが、1768年の創設から2023年までの255年間、RAで女性作家の大規模単独展が開催されたことは一度もなかったわけだ。そして、この西洋美術史の偏重そのものを体現する空間といえるRAで今年9月に封切られた、ケリー・ジェームズ・マーシャルの「欧州初」となる大規模個展(2026年1月18日まで)に立ち会えたことにも、大きな感慨を禁じ得なかった。

補足しておくと、RAでは過去にも、アフリカ系アーティストの展示はグループ展を含めて何度か行われており、したがってマーシャル展が公式に「RA史上初のアフリカ系アーティストによる大規模個展」に位置付けられているわけではない。しかし、「美術の正統・権威」を司る機関を舞台に、その45年にわたるキャリアを通じて一貫して、伝統的に白人中心の物語を語ってきた西洋絵画の「最高ジャンル」に位置付けられる「歴史画」の形式を踏襲しながら、黒人の日常生活や文化、奴隷制とその複雑性を描いてきたマーシャルの大規模サーヴェイが開催されたということは、RAの「美術史の再編」に本腰を入れて挑もうとする態度を象徴しているという意味で、やはり記念碑的と言える。

本展では、マーシャルのブレイクスルーとなった1980年のテンペラ自画像から、巨大なPVCパネルにアクリルで描かれた新作を含む絵画群、チャコールのドローイング、版画、彫刻まで、70点以上の作品が時系列・テーマ別に展示されており、制作の変遷、技術的習熟、テーマの広がりを一望することができる。何よりも筆者が、鑑賞体験からの疲労の回復に数日を要するほどに圧倒されたのは、コントラストの効いた色鮮やかな絵画の中に綿密かつ注意深く織り込まれた、多層的で複雑極まりない「問い」だ。マーシャル作品においては、黒人の肌の色ひとつとっても現実の肌の褐色が「再現」されることはなく、即物的でわかりやすい意味の提示は真っ向から否定される。暗い寝室のベッドの上に横たわるカップルを描いた《Black Painting》(2003)では、さまざまな色合いの「黒」が用いられているが、時間をかけて鑑賞しない限り、そこに隠された形や境界を識別することはできない。本作を含む展示作品は全て、静かに、非直接的に、しかし鋭く鑑賞者に語りかけてくる。「あなたは本当に“見て”いるのか」と。(Maya Nago)