2022年を代表するアート作品25。差別、偏見、保守化に声を上げる作家たち

2022年、アートの世界は息を吹き返した。大規模展が再び行われるようになり、延期になっていたヴェネチア・ビエンナーレやドクメンタなどの国際的アートイベントに多くの観客が集まった。そんな年を代表するアート作品を、US版『ARTnews』の執筆陣が選出した。

2022年の特徴の1つは、歴史的な作品を再評価する動きが進む一方で、新しい作品が美術史に書き加えられたことだろう。コロナ禍でもアーティストは変わらぬ情熱で制作を続けていたが、今年はそのエネルギーが一気に噴き出した感がある。

特に顕著なのが、根強く残る人種差別、植民地主義、女性蔑視をテーマとした作品に、世界中のアーティストが取り組み続けていることだ。彼らはアートを通して偏見のない新たな世界観を力強く示すと同時に、戦わなくてはならない現実を見つめている。

また、美術史研究にも変化が必要だという認識のもと、何十年も前から社会的な問題に取り組んできた有色人種や女性作家の作品が見直され、スポットライトを浴びるようになった。有名作品に対する従来の捉え方を専門家たちが180度転換させ、抽象画の代表作が長年にわたって美術館で逆さまに展示されていたのが発覚するなど、常識を覆す事態が続いている。

2022年を振り返り、この1年間に制作された新作と、新たな光を放つようになった歴史的作品を紹介しよう。

25. アリシア・ヘイブン・ラミレス「グーグル・ドゥードゥル」

今年、グーグルは全米の子どもたちに「ドゥードゥル・フォー・グーグル」コンテストへの応募を呼びかけた。入賞者の作品はグーグル検索のトップページに24時間表示されるというものだ。10歳になるアリシア・ラミレスは、3月にこのコンテストに応募したが、その約2カ月後、テキサス州ユバルディのロブ小学校で銃乱射事件が発生。アリシアを含む18人の子どもたちと2人の大人が命を落とした。残念ながらアリシアは最終選考に残らなかったが、グーグルは銃乱射の犠牲者を追悼する特設ページにその作品を掲載している。(選者:Francesca Aton)

24. ウィンスロー・ホーマー《メキシコ湾流》(1899/1906年)

波立つ海を漂うボートに黒人が寝そべり、斜めになったボートの下には鋭い歯を持つサメが迫っている。ホーマーは、いったいどんな意図でこの《メキシコ湾流》を描いたのだろう? 今年メトロポリタン美術館で開催されたホーマーの回顧展では、同作が前面に押し出されていた。同展のキュレーターには、この絵が危機に直面した人間の忍耐力を示す比喩的表現にとどまらない象徴性を持つことを強調する意図があったのだろう。大西洋の奴隷貿易について、あるいは奴隷貿易が廃止された後も黒人の人権がないがしろにされ続けていることを伝えているのかもしれない。(選者:Alex Greenberger)

23. ティオナ・ネッキア・マクロッデン《Fig. VIII. W 22mm》(2022年)

今や銃は、まるでアップルパイのようにアメリカを象徴するものになってしまった。それを大量殺戮の象徴だという人もいれば、憲法修正第2条で規定された権利の象徴だという人もいる。今年、大きな話題をさらった新進アーティストの展覧会の1つに、ニューヨークの52ウォーカー・ギャラリーで開かれたティオナ・ネッキア・マクロッデンの個展がある。そこでマクロッデンは、ナイフの鞘などに使われる熱可塑性の合成樹脂で銃を閉じ込めた作品《Fig. VIII. W 22mm》(2022)を発表している。(選者:Shanti Escalante-De Mattei)

22. レベッカ・ベルモア《ishkode (fire)》(2022年)

カナダ先住民アニシアベ族の作家、レベッカ・ベルモアの彫刻《ishkode (fire)》(2022)は、今年のホイットニー・ビエンナーレで話題をさらった作品の1つ。粘土で成型した寝袋が幽霊のように立ち上がり、その周囲を何百発もの銃弾が取り囲んでいる。まるで金属の罠に捕らわれたかのように見えるこの作品でベルモアが訴えているのは、「ポストコロニアル」と言われる現代においても、先住民族が継続的な暴力にさらされている現実だ。(選者:Shanti Escalante-De Mattei)

21. カミーユ・ターナー《Nave》(2022年)

今年のトロント・ビエンナーレで、カナダのパフォーマンス・アーティスト、カミーユ・ターナーは、作家のヤニヤ・リーとの共作で、会衆席という意味のタイトルを冠した作品を発表。そこでは、トロントの黒人の歴史が意図的に隠され、消されてきたことが示されている。カナダは歴史的に自由の地と思われてきた。しかしターナーは、カナダにも陰湿な差別があることを明らかにするための制作活動を続けている。

20. ヨハネス・フェルメール《フルートを持つ女》(1665–70年)

今年10月、ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー所蔵のフェルメール作品《フルートを持つ女》(1665–70)が、長期にわたる調査で本人作ではないと結論づけられ、大ニュースになった。しかし、11月にアムステルダム国立美術館はナショナル・ギャラリーの決定を覆し、この絵をフェルメールの作品として認めている。2023年に同美術館で開催される史上最大のフェルメール展では、この作品にフェルメールの名前が記されることになる。(選者:Francesca Aton)

19. バヌ・センネトグル《right?》(2022年)

1986年からピッツバーグで続く国際的美術展「カーネギー・インターナショナル」で、今年はトルコのアーティスト、バヌ・センネトグルが会場を金色の風船の束で埋め尽くした。ヘリウムを充填した風船の束には、1948年に国連で採択された世界人権宣言の条文が書かれている。9月に展覧会が始まったときに大きく膨らんでいた風船は、次第にヘリウムが減ってしぼんでいき、それにつれて作品のトーンが変化していった。センネトグルは、「約束は必ずしも実現するものではない」ことを伝え、それゆえに「常に注視していく必要がある」ことを示している。(選者:Emily Watlington)

18. エリオ・オイティシカ《Subterranean Tropicália Projects: PN15》

エリオ・オイティシカがブラジルからニューヨークにやって来た1970年代初頭、彼はキャリアのピークにあった。グッゲンハイム・フェローシップの一環として、セントラルパークに記念碑的なパブリックアートを制作するための渡米だったが、官僚主義の壁に阻まれ、その時は展示に至らなかった。そして今年、彼の遺族と南北アメリカ協会の尽力で、50年の時を経て《Subterranean Tropicália Projects: PN15》(地下のトロピカリア・プロジェクト PN15)が、クイーンズのソクラテス彫刻公園で展示が実現した。なお、トロピカリアとは、ブラジルで1960年代後半に起きた音楽中心の芸術運動のことを指す。(選者:Maximilíano Durón)

17. セシリア・ビクーニャ《Brain Forest Quipu》(2022年)

ロンドンのテート・モダンが毎年行うヒョンデ・コミッションで、2022年の制作アーティストに選ばれたのはチリ生まれのセシリア・ビクーニャだ。このコミッションワークを効果的に見せられるかどうかは、テート・モダンの巨大なタービン・ホールの空間をいかに生かすかにかかっている。しかしビクーニャは、ホール全体を使うことなど気にもかけていないようだ。実際、彼女が作り出したのは、2つの長いキープ(Quipu=結縄:結び方によって数量や文字を表示する)の束で、それをホールの両端に設置している。布地や貝殻、羽などを使った大作はいかにも脆く見えるが、同時に息を呑むほどの絶妙なバランスで存在感を示していた。(選者:Maximilíano Durón)

16. レイヴン・チャコン《Three Songs》(2021年)

レイヴン・チャコンのビデオインスタレーション《Three Songs》(3つの歌)では、3人の女性がそれぞれのコミュニティで起きた恐ろしい物語を歌で語る。それは、かつて自分たちの土地と呼んでいた場所で白人が何世紀にもわたって植民地支配を行い、移住を余儀なくされ、暴力にさらされた歴史の物語だ。今、彼らは歌いながら、この土地との新たな関係を見い出している。ナバホ族出身のチャコンは、彼女らの音楽を「音の証言」と呼ぶ。それは、伝統的な定義を意図的に避けた抵抗の形を表す言葉なのだ。(選者:Alex Greenberger)

15. ザビエラ・シモンズ《Align》(2022年)

クイーンズ美術館(ニューヨーク)に展示された大きな箱状の作品。外側の黒い壁は、白い大文字で書かれたザビエラ・シモンズの力強い意思表明の言葉で埋め尽くされている。あちこちに「危機によってブッククラブが作られる」というフレーズが散りばめられているが、これは2020年のジョージ・フロイド殺人事件をきっかけに、人種差別について学び、反人種差別の取り組みを学ぶための読書クラブを始めた白人女性グループへの言及だ。しかし、黒人や先住民、褐色人種、そしてクィアやトランスジェンダーの権利を尊重するための変化を実現するには、本を読むだけではなく行動を起こすことが不可欠だというのがシモンズの考えだ。《Align》(同じ立場で)と題されたこの作品には、白人たちが実効性のある行動を起こすように呼びかける意図が込められている。(選者:Maximilíano Durón)

14. チャールズ・ゲインズ《Moving Chains》(2022年)

精密な理論とシステムを用いた頭脳的なコンセプチュアル・アートで知られるチャールズ・ゲインズ。その初めてのパブリックアート作品が、《Moving Chains》(動く鎖)だ。アートNPOのクリエイティブ・タイムと、ニューヨークの芸術文化振興組織ガバナーズ・アイランド・アーツの協力のもと、ゲインズは木造船の船体をイメージして全長約34メートルの彫刻を制作した。作品はガバナーズ島で2023年6月まで展示される(冬季は閉鎖)。ガバナーズ島は、かつて大西洋をまたいだ奴隷貿易の拠点だった。ゲインズは、この作品のテーマについて「我われが豊かな経済を享受するためには、奴隷制度を合法化しなければならなかったという事実に人々の目を向けること」を意図したと語っている。(選者:Maximilíano Durón)

13. ジネブ・セディラ《Dreams Have No Titles》(2022年)

第2次世界大戦後のフランスの映画人たちは、映画が現実の問題から完全に切り離されたファンタジーを提供するものだと考える傾向があった。しかし、映画に描かれる夢のような物語が、人々が政治に関わりを持つきっかけになり得るとしたら? 今年、第59回ヴェネチア・ビエンナーレのフランス館で上映されたジネブ・セディラの映像作品《Dreams Have No Titles》(夢に題名はない)が私たちに突きつけるのは、こうした問題意識だ。この作品でセディラは、アルジェリア独立闘争が映画に表現された痕跡を探し求める。当時の左翼映画はこのテーマに強い関わりを持つようでもあり、実は全く無関心なようでもある。また、アルジェリア独立闘争はイタリア人やフランス人監督にとって心惹かれる題材だった一方で、当事者の生の声が伝えられることはほとんどなかった。(選者:Alex Greenberger)

12. アーニー・バーンズ《The Sugar Shack》(1976年)

アスリートから画家に転身した経歴を持つアーニー・バーンズは、2019年にロサンゼルスのカリフォルニア・アフリカン・アメリカン博物館で回顧展が開催されて以来、注目度が高まっていた。しかし、それを考慮しても、1976年の作品《The Sugar Shack》(ザ・シュガー・シャック)が、5月に行われたクリスティーズ・ニューヨークのイブニングセールで他をしのぐほどの人気を集めたのは驚きだった。落札価格は1300万ドル(約17億円)で、最低予想落札額15万ドル(約2千万円)の80倍以上に達し、手数料込みの最終価格は1530万ドル(約20億円)。落札したのはヒューストンを拠点とする元ヘッジファンド・マネージャーのビル・パーキンスで、この絵を買ったことで「子どもの頃からの夢がかなった」と語った。(選者:Angelica Villa)

11. ヒュー・ロック《The Procession》(2022年)

今年ロンドンで最も話題になったアート作品の1つが、テート・ブリテンの中央ホールのために委託制作されたヒュー・ロックの作品だ。ホールの空間いっぱいに広がる《The Procession》(行進)は、鮮やかな色で手の込んだ衣装を身にまとった数十人の人物が、行列の中に巻き込まれていく様子を表現している。ロックは、大西洋をまたいだ奴隷貿易と、テートの名前の由来であるヘンリー・テートがそれに関わっていたことを示すさまざまな歴史的資料や写真を使って衣装や旗を作り上げた。ロックは、複雑な植民地の歴史から目を背けてはいけないと呼びかけているのだ。(選者:Maximilíano Durón)

10. バーン・ノーグ・コラボラティブ・アーツ・アンド・カルチャーのインスタレーション《The Ritual of Things》(2022年)

ドクメンタ15で芸術監督を務めたアート・コレクティブ、ルアンルパは、その指針を示すキーワードの1つにインドネシア語の「ノンクロン」を挙げた。この言葉は、一緒に飲んだり食べたりおしゃべりしたりする、ゆるやかな交流を意味する。この夏、ドクメンタ開催地であるドイツ・カッセルでは、ゆるやかな交流のためのさまざまな方法と場所が用意されたが、最も象徴的だったのがタイのアート・コレクティブ、バーン・ノーグ・コラボラティブ・アーツ・アンド・カルチャーの《The Ritual of Things》(2022)だ。「物の儀式」と訳される本作だが、ドクメンタに展示されたのはスケートボード用のランプ(スノーボードのハーフパイプ状のスロープ)に落書きしたインスタレーション。しかし、これにはその先がある。彼らはカッセルで中古のスケートボードの寄付を集め、それをタイのノン・ポーに持ち帰り、スケートボーダーたちを地元の酪農場に招待してスケートボードのレッスンと農業の講習会を組み合わせたワークショップを行ったのだ。バーン・ノーグ・コラボラティブ・アーツ・アンド・カルチャーは、若い世代が地元の土地や人々、そしてタイの経済に敬意を払いながら、持続可能な農業ができるようになることを目指している。(選者:Emily Watlington)

9. ジュマナ・マナ《Foragers》(2022年)

植物は、たとえ根を下ろしている土地が政治的問題をはらんでいても、常に罪のなさを感じさせるものだ。ジュマナ・マナの2022年の新作で1時間のビデオ作品《Foragers》(食料採集者)は、パレスチナの文化や人々の生活に重要な意味を持つ野草の採集を、イスラエル政府が禁止したことを取り上げている。ドキュメンタリーとフィクションを組み合わせ、規制が実際にどのように行われ、どのような影響をもたらしているかを探るこの作品は、ニューヨーク近代美術館別館のMoMA PS1で2023年4月17日まで見ることができる。(選者:Mira Dayal)

8. テレサ・ハッキョン・チャ『Dictee』(1982年)

「死んだ言葉。死んだ言語。使われなくなり、時間の記憶に埋もれ、利用されず。語られることもない。歴史……記憶を取り戻せ……インクが最も濃くなるのは、書くのをやめる前に乾くときだ……」。韓国系アメリカ人アーティストのテレサ・ハッキョン・チャが亡くなる直前の1982年に発刊され、今年カリフォルニア大学出版局から再出版された書籍『Dictee』(和訳本のタイトルは『ディクテ―韓国系アメリカ人女性アーティストによる自伝的エクリチュール』)の一節は、このように結ばれている。今年のホイットニー・ビエンナーレではチャの特別展示が行われ、バード・カレッジ・ヘッセル美術館でも展覧会が開催されたが、『Dictee』の再版は、美術史におけるチャの地位を確立する推進力になった。(選者:Mira Dayal)

7. プレシャス・オコヨモン《To See the Earth Before the End of the World》(2022年)

第59回ヴェネチア・ビエンナーレのメイン展示では、超大型の見事な作品が数多く展示されていたが、中でも際立っていたのが、プレシャス・オコヨモンの《To See the Earth Before the End of the World》(世界の終わりが来る前に地球を見るために)だ。展示室全体を使った大型のインスタレーションで、タイトルは2010年のエド・ロバーソンの詩にちなんでいる。インスタレーションは庭園のように見えるものの、そこを埋め尽くしているのは色とりどりの花ではなく、中国や日本から米国に持ち込まれた外来植物の葛だ。歴史的に白人の男性作家中心だったビエンナーレの会場でオコヨモンが見せた外来植物のインスタレーションは、植民地主義に対するユニークな形の抗議を示すものとして存在感を放っていた。(選者:Alex Greenberger)

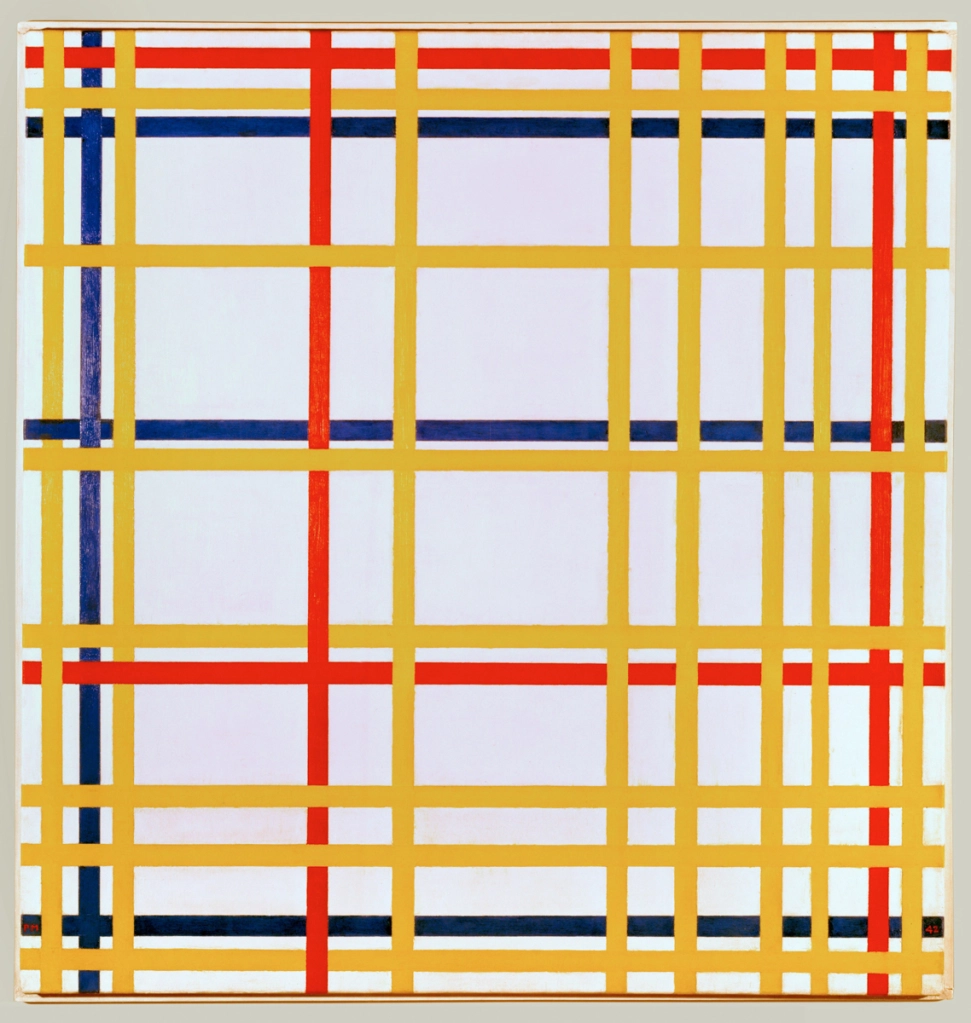

6. ピエト・モンドリアン《New York City 1》(1941年)

価値観の座標軸が揺らぐ時代にふさわしいと言えそうな事件が起きた。ピエト・モンドリアンの《New York City 1》(1941)が、美術館で75年間もの間、上下逆さまに展示されていたことが判明したのだ。逆さまだと気づいたのは、この絵が展示されているドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州立美術館K20(デュッセルドルフ)のキュレーターだ。しかし、このキュレーターは、今後も従来と同じように絵を展示することを決め、こう説明した。「もし、絵をひっくり返して掛け替えたら、作品を破損する恐れがある。もしかしたら、正しい向きも間違った向きも存在しないのかもしれない」(選者:Andy Battaglia)

5. マイケル・ハイザー《City》(1970-2022年)

ネバダ州の砂漠で50年にわたり制作されてきたマイケル・ハイザーの彫刻群《City》がついに完成し、公開された。超大型作品を数多く発表しているハイザーにとっても最大となるこの作品は、全長2.8km、幅0.8kmという圧倒的なスケールを誇る。岩や土、コンクリートなどで作られた抽象的な巨大造形物の前では、大きさの概念が無意味なものに思えるほどだ。(選者:Andy Battaglia)

4. ローラ・ポイトラス『All the Beauty and the Bloodshed』(2022年)

今年の第79回ヴェネチア国際映画祭で、最優秀賞にあたる金獅子賞を受賞したのがローラ・ポイトラスのドキュメンタリー映画『All the Beauty and the Bloodshed』(すべての美と流血)だ。この映画は、鎮痛剤オキシコンチン依存症という社会問題を引き起こしたサックラー家に長年立ち向かってきた写真家、ナン・ゴールディンの活動を追ったもの。中盤で「自分の人生を物語にするのは簡単だが、本当の記憶を持続させるのは難しい」とゴールディン自身が語っているが、この映画は彼女の「本物の記憶」を映像にとどめただけではなく、そこに躍動的な息吹を吹き込むことに成功している。(選者:Alex Greenberger)

3. ココ・フスコ《Your Eyes Will Be an Empty Word》(2021年)

現在も続くコロナ禍をテーマにしたアート作品の決定版はどれかを議論するのは時期尚早だが、今年のホイットニー・ビエンナーレで上映されたココ・ファスコのビデオ作品《Your Eyes Will Be an Empty Word》(あなたの瞳は空虚な言葉になる)は、最有力候補の1つだろう。ニューヨーク、ブロンクス近郊のハート島は、1世紀以上にわたって身元不明者の埋葬地として使われてきた。しかし2020年以来、ハート島は新たな役割を負うようになる。新型コロナウイルスで死亡した引き取り手のない遺体を、ライカーズ島にある刑務所の服役者たちが運び、埋葬する場所となったのだ。ドローンを用いて空高くから撮影するフスコのカメラは、まるで命を落とした名もなき人々の視点から島を捉えているようだ。(選者:Alex Greenberger)

2. ポーラ・レゴ《Abortion Series》(1998年)

自らの身体についての権利というテーマは、多くのアーティストが過去にも繰り返し取り上げてきた。しかし今年、米連邦最高裁がロー対ウェイド判決を覆し、60年間女性たちに保証されてきた人工妊娠中絶の権利に終止符を打ったことで、さらに関心が高まっている。その結果、過去の作品が再び脚光を浴び、現在も大きな意味を持つものとして語られるようになった。中でもとりわけ未来を予見していたと言えるのが、今年亡くなったポーラ・レゴが90年代に制作した《Abortion Series》(中絶シリーズ)だ。1998年、レゴは母国ポルトガルで中絶合法化の国民投票が僅差で否決されたことに触発され、中絶をテーマにした絵画のシリーズを制作し始めた。若い女性たちが狭い場所で精神的、肉体的な苦痛を受けながら違法な中絶手術を受けている姿をデッサンし、それらをもとに絵画を制作。その作品と、自らの中絶経験を語るレゴの姿勢は、タブー視されていたこのテーマに対する人々の意識を変え、ポルトガルで2度目の国民投票を成功に導いたと言われている。(選者:Tessa Solomon)

1. シモーヌ・リー「Sovereignty」(2022年)

2022年のヴェネチア・ビエンナーレでシモーヌ・リーが手がけたアメリカ館のテーマは「Sovereignty」(主権)。特に印象的だったのは、ネオ・パラディアン様式のアメリカ館の建築全体を変貌させ、低く垂れ下がってひさしを作るかやぶき屋根で外観を覆うことで、脱植民地化を視覚的に表現したことだ。黒人女性として初めてヴェネチア・ビエンナーレのアメリカ代表となったリーのインスピレーションとなったのは、1931年にパリで開催された国際植民地博覧会だ。このとき、植民地の宗主国は覇権を誇示するために、植民地化した土地の文化や民族をステレオタイプ化して侮蔑的な展示を行っている。一方、アメリカ館のリー作品は、各民族が自らの意思で運命を決定する権利を力強く宣言しているようだった。(選者:Stephanie Cash)(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews